Landscapefor Doc: una raccolta ordinata di materiali utili per il paesaggio attivo

-

interpretazioni e studi sui temi teorici di maggior rilievo: la multidisciplinarità.

il rapporto con il tempo, il segno nel paesaggio -

indagini, piani e progetti per conoscere le tecniche e le problematiche

della rappresentazione e dell’intervento utili -

un repertorio di pratiche di gestione e partecipazione del paesaggio attivo

nei contesti naturali, rurali ed urbani -

un catalogo aperto di organizzazioni smart per i servizi territoriali e paesistici

(trasporti, alimentazione, turismo, infanzia, tempo libero)

- 1

- 2

- 3

- 4

SuperLS4

Encomio alla IV edizione del Premio del paesaggio per Atlasfor

Il 14 marzo si è svolta nella sede del Ministero della Cultura a Roma, la consegna del Premio del Paesaggio 2023, alla sua IV edizione.

Nell’ambito della cerimonia, che ha visto premiato il programma “Orti generali” di Torino su oltre 70 concorrenti, l’associazione Landscapefor ha ricevuto un encomio per il lavoro svolto con AtlasFor.

Le motivazioni lette da Luigi LA Rocca, Direttore Generale archeologia, belle arti e paesaggio: “Per la capacità di proporre innovative forme digitali di conoscenza, diffusione didattica del paesaggio e del patrimonio culturale attraverso la creazione di un archivio digitale liberamene fruibile costituito da un atlante on line di tutti i luoghi di interesse culturale, ambientale, paesaggistico, con schede geolocalizzate facilmente utilizzabili da parte di tutti gli operatori”.

Ritirando l’encomio il presidente di LanscaperFor, Paolo Castelnovi ha detto:

“Ringrazio tutti, ma in particolar modo ringrazio quelli che stanno lavorando per il paesaggio. L’idea di fare questo atlante, che è dedicato particolarmente a quello che noi chiamiamo paesaggio attivo ( ciò che siamo tutti noi), è nato proprio qui in occasione di una Giornata del Premio del Paesaggio, quando è stato premiato il caso di Libera che aveva lavorato in Sicilia sui beni sequestrati alle mafie. Da allora ci siamo resi conto che in tutte queste manifestazioni viene alla luce una miniera di attività preziose, di gente impegnata che poi, dopo aver ricevuto il premio, torna a casa propria e rimane isolata. Con questo atlante stiamo cercando di recuperare una rete di questo straordinario movimento che si sta producendo quasi in silenzio”.

Dopo 7 anni di attività l’associazione LandscapeFor vede riconosciuto a livello nazionale il proprio impegno a produrre servizi per valorizzare e sostenere i progetti e le attività di interesse socioculturale che utilizzano il paesaggio come ingrediente fondamentale, integrando in modo sostanziale, ma spesso inosservato, il patrimonio di testimonianze socioculturali che caratterizza in modo sempre differente ogni ambito del nostro paese.

L’encomio identifica questo impagno con AtlasFor, l’atlante online prodotto e gestito dall’associazione che descrive gli elementi di interesse del territorio attraverso immagini, spesso raccontate da chi in quel territorio abita e svolge la propria attività.

AtlasFor Canavese diventa pienamente operativo

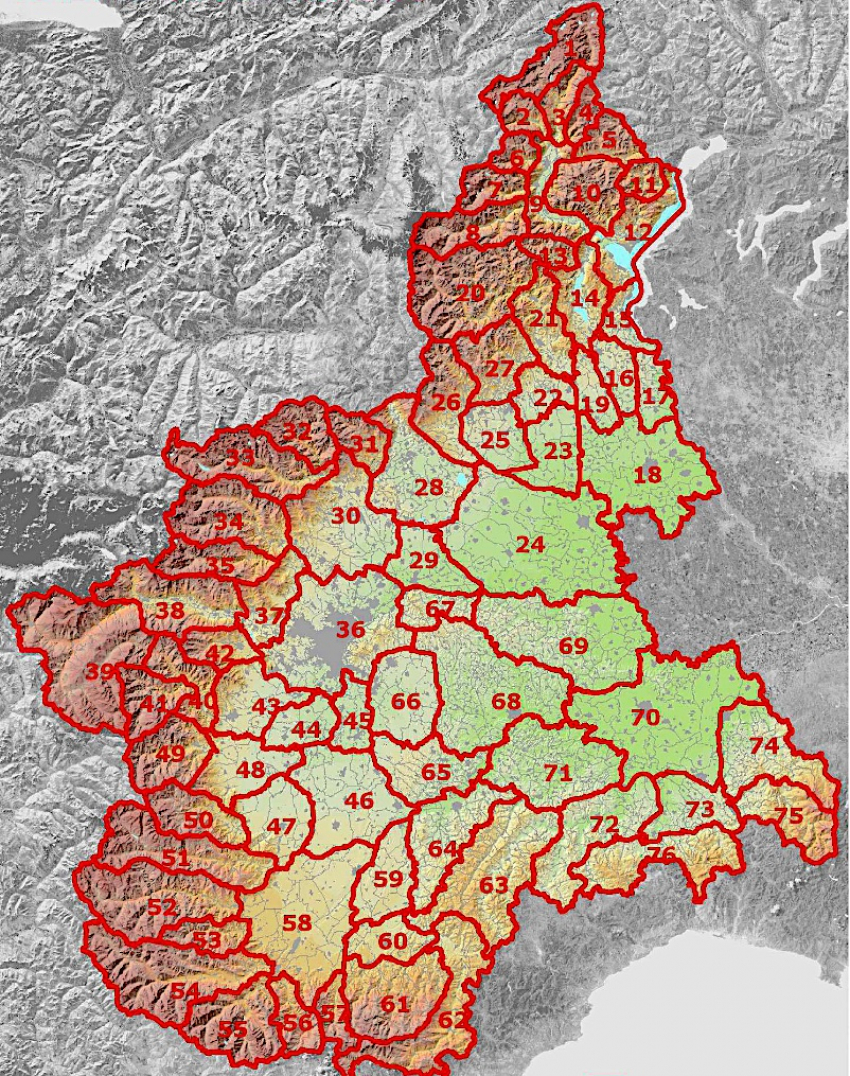

AtlasFor Canavese è un dossier speciale di Atlasfor, che nell’area canavesana presenta oltre 100 schede di punti di interesse tra beni e attività, redatte e messe a disposizione del turismo culturale e naturalistico, mobilitando sino ad ora oltre 50 operatori locali tra sindaci, produttori e servizi (vedi la lista allegata).

Si tratta di un work in progress che per ora interessa i beni diffusi, i piccoli centri, le attività di produzione artigianale e di ricettività locali dell’anfiteatro morenico e che si arricchirà nei prossimi mesi, non solo con le nuove adesioni dei Comuni sino ad ora partecipanti, ma anche con Ivrea e i beni olivettiani (per i quali è prevista la stesura di un protocollo di accordo con Comune e Coordinamento del Sito UNESCO).

Atlasfor è una webapp online di accesso libero, che presenta una mappa con schede dei beni e delle attività culturali, basate su immagini storiche o video (che aggiungono conoscenza a ciò che il visitatore può vedere direttamente) con brevi didascalie, destinate al turista curioso che esplora gli aspetti meno noti del territorio. A questa base, con schede del tutto analoghe, gli operatori locali pubblici e privati aggiungono direttamente immagini e segnalazioni per mettere in vetrina le loro iniziative e invitare ad approfondire sul proprio sito web. Ne risulta un racconto ricco e articolato, costruito con la partecipazione attiva degli operatori: una finestra che riassume l’offerta turistica e culturale del territorio in un panorama racconto unitario di beni, attività culturali, ricettività, enogastronomia, artigianato.

Questo esperimento, attivato in circa 6 mesi (con un contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo per la fase di impostazione) mostra l'efficienza di uno strumento operativo, sinora applicato solo a città (con circa 500 schede tra Torino, Genova, Este) e che ora sperimentiamo per i territori con beni diffusi per la promozione delle iniziative locali, con una strategia che sta riscuotendo interesse in Regione e al Ministero della cultura.

Mentre il dossier si rimpolpa investendo nuovi territori (Val Chiusella, Canale di Caluso, Cuorgnè etc.) e approfondendo itinerari e schede dei beni, nell'immediato (e gratuitamente per il 2021) gli operatori che lo desiderano possono avere a disposizione:

- una"specchiatura"(cioèlariproduzione)dellapiattaformaAtlasForsullahomepagedeiproprisiti,in modo da offrire immediatamente un’immagine ricca e interattiva della offerta del territorio (che il visitatore può attivare nella modalità «around me»),

- l'inserimento su AtlasFor di ulteriori punti di interesse (a partire ovviamente da schede delle sedi delle attività di ricettività o di servizi o di produzione interessante per il turista);

-

la messa a disposizione delle funzionalità "news", "prenotazioni” e “vetrina attiva”, che si aggiungono ai materiali “fissi” inseriti nella scheda di POI, per segnalare le iniziative temporanee o gli aspetti commerciali (a gestione totalmente autonoma da parte dell’operatore).

Queste predisposizioni possono essere impostate nel giro di pochissimi giorni su richiesta e sono poi implementate dall’operatore stesso successivamente. Ovviamente a monte va verificata con i gestori dei vostri siti web la compatibilità delle vostre piattaforme e del software del nostro atlante, per verificare le procedure per l’inserimento nei siti locali o aziendali della specchiatura di Atlasfor e viceversa l’agibilità da parte degli operatori della gestione dei moduli dedicati (calendari, news, prenotazioni, vetrine attive ecc., vedi presentazione

La presentazione è anche l’occasione per ringraziare chi ha collaborato a questa prima fase di impostazione del dossier, a partire da Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha contribuito allo sforzo iniziale di predisposizione delle schede, al Club per l’UNESCO di Ivrea, ai numerosi Comuni e alle associazioni che ci hanno aiutato sino ad ora e che vorremmo accompagnare in questa faticosa fase di avvio di una rete che durerà nel tempo dando i suoi frutti a lungo.

Landscape Planning: invarianti e criticità

Landscape Planning: invarianti e criticità

Roberto Gambino

in Maria Mautone e Maria Ronza (a cura di), Patrimonio culturale e paesaggio: un approccio di filiera per la progettualità territoriale, Roma, Gangemi editore 2009

Abstract Landscape analysis and planning are assuming a growing relevance in territorial government processes, in relation to the scaling-up of many environmental problems and their complex interference with the social and economic ones.

According to the European Landscape Convention, landscape has to be conceived not only as the result of the interaction between natural and cultural factors, but also as the expression of the diverse common heritages and the foundation of the population’s identities. It requires a new paradigm for landscape policies, that cover the entire territory and invest a wide range of different administration sectors.

Landscape may be considered with diverse scientific approaches, ranging from geography and geomorphology to ecology, economy, history, antropology, semeiology, aesthetics and so on. But we need also a holistic vision, based on a structural interpretation of the territorial context, pointing out the "invariants” to be rispected, as well as the pressures and critical factors threatening them.

The structural interpretation is a crucial step towards the landscape planning, where the special protection granted to the outstanding values must be reconciled with the need for a careful and sustainable management of the entire territory.

La questione del paesaggio: rilevanza e attualità

Il paesaggio ha assunto negli ultimi due o tre decenni una crescente importanza nei processi di gestione e di pianificazione territoriale. La “domanda di paesaggio”, lungi dal ridursi ad una pulsione edonistica schiacciata dai bisogni primari, riflette il tentativo di ridefinire i rapporti dell’uomo con la terra (Berque, 1995). Essa è entrata da tempo nelle rivendicazioni con cui comunità più o meno ampie tentano di difendere o di ricostruire la propria identità. La rivalutazione della estrema diversità del proprio patrimonio paesistico fa parte delle politiche con cui l’Europa È in cerca di se stessa, ma l’identità paesistica È spesso orgogliosamente difesa anche dai paesi emergenti, non senza drammatiche contrapposizioni etniche e culturali. A scala locale, molte piccole comunità “perdenti”, emarginate dallo sviluppo economico e sociale, affidano alle proprie risorse paesistiche e ambientali le residue speranze di sopravvivenza o di rinascita. L’obiettivo della valorizzazione del paesaggio figura quasi ritualmente nelle dichiarazioni e nei programmi strategici con cui le amministrazioni pubbliche ai diversi livelli tentano di disegnare il proprio sviluppo economico e sociale.

D’altra parte, a dispetto di tali programmi e dichiarazioni, la “questione del paesaggio”, in quanto groviglio inestricabile di problemi, di rischi e di minacce che hanno a che fare con il patrimonio paesistico, sembra destinata ad aggravarsi e complessificarsi, stando ai Rapporti ambientali internazionali, che evidenziano congiuntamente:

-

l’incessante salto di scala di molti problemi ambientali, quali quelli connessi al global change, che pongono crescenti difficoltà di controllo, di regolazione e di governo alla scala locale;

-

la crescente interferenza dei problemi ambientali con quelli economici e sociali, quali quelli che concernono la povertà, l’accesso all’acqua ed alle risorse primarie, l’accesso all’informazione e alla cultura.

In questo contesto, il paesaggio gioca un ruolo centrale. Esso lancia un ponte tra natura e cultura, non soltanto perchè storicamente è sempre il risultato storico dell’interazione tra fattori naturali e culturali, ma anche perché (come dice la Convenzione Europea del Paesaggio: CEP, CE 2000) È “una componente essenziale del quadro di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”. Infatti, non esiste paesaggio, per quanto remoto, che possa dirsi esente da ogni influenza antropica (Shama, 1995).

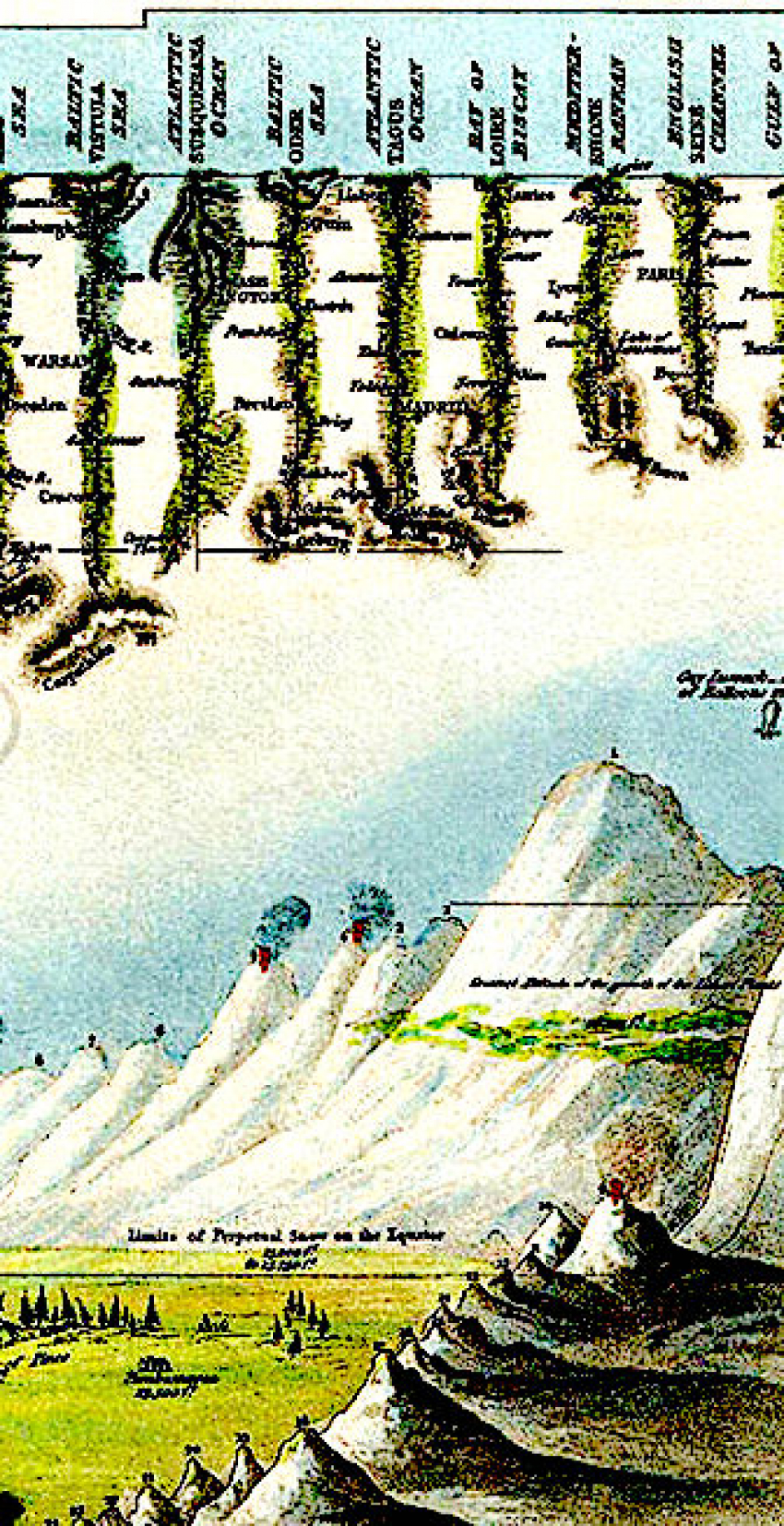

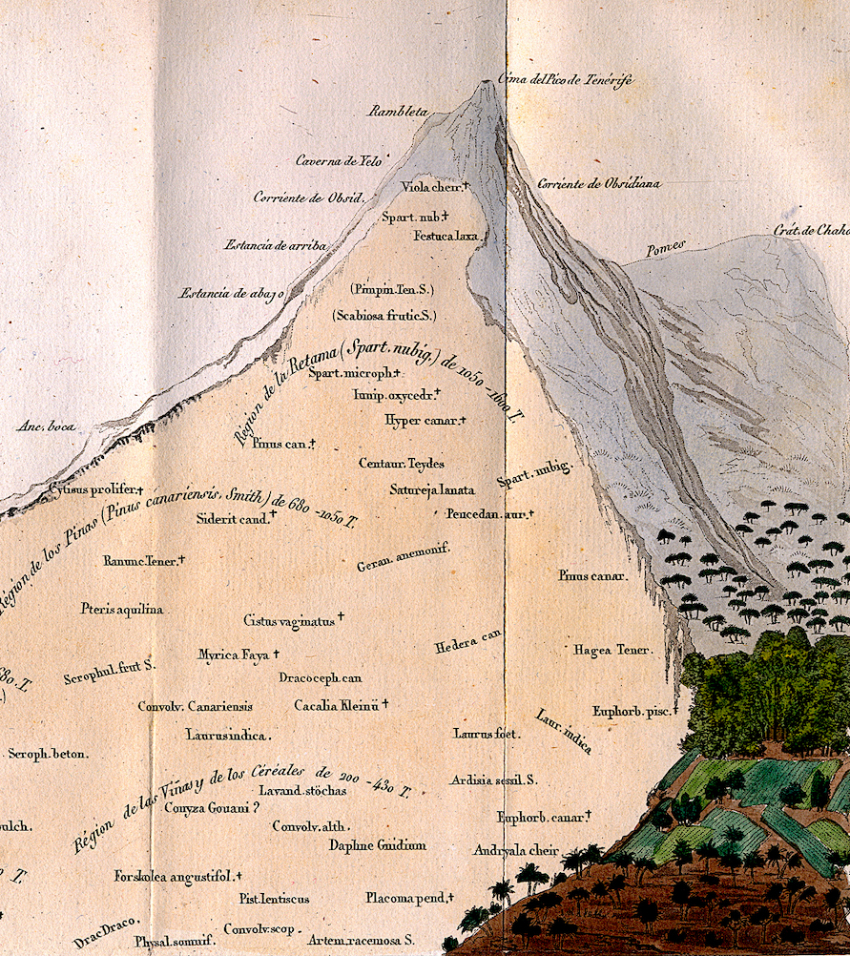

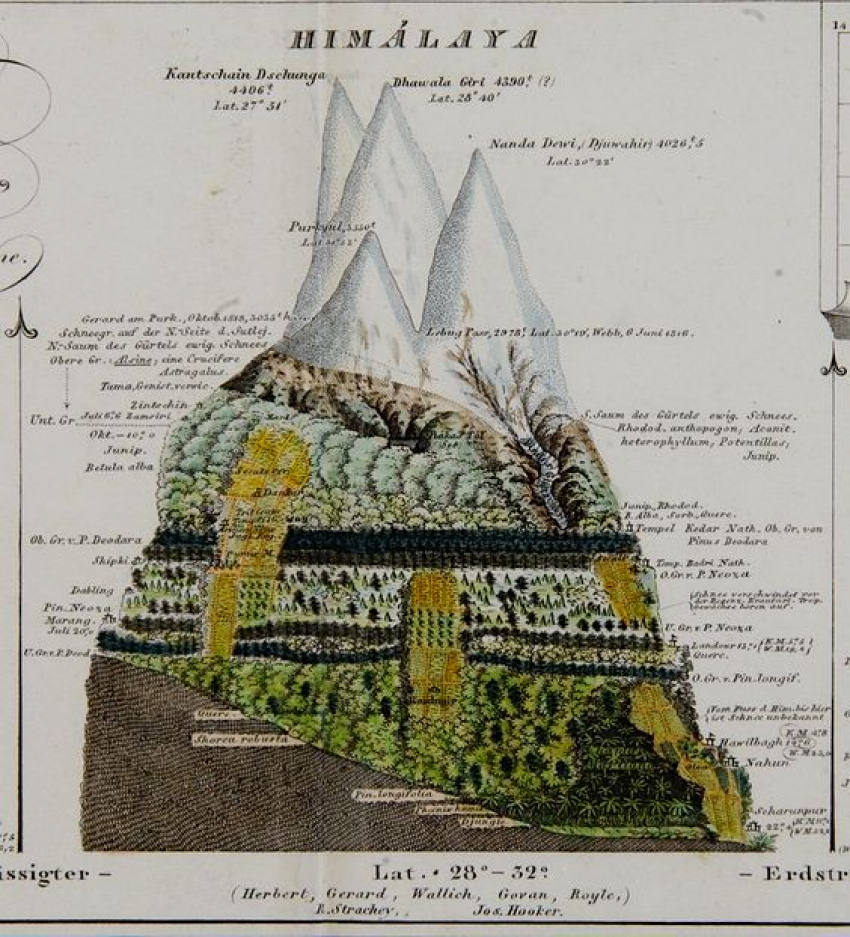

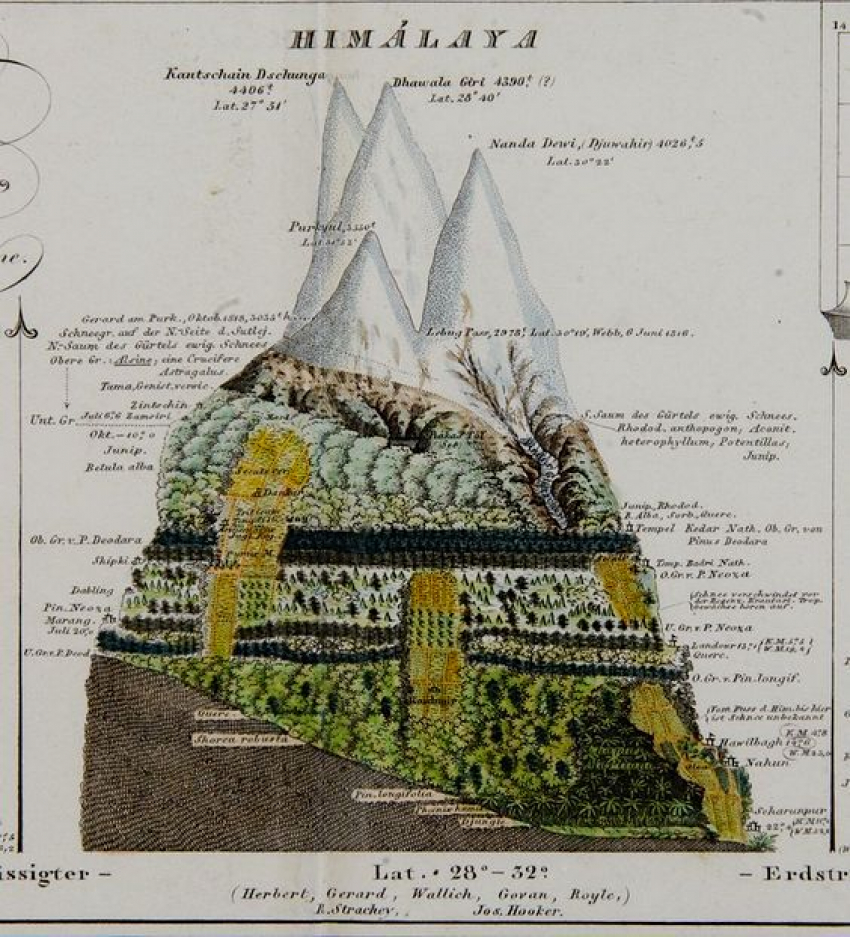

Questa affermazione trova riscontro anche in situazioni di estrema dominanza dei fenomeni naturali, come le grandi vette o i grandi complessi vulcanici (nei quali, come dimostra esemplarmente il caso del Vesuvio, le dinamiche eruttive hanno spesso coabitato per secoli con le attività antropiche). Ma vale anche in assenza di trasformazioni fisiche indotte dall’uomo: è lo sguardo dell’uomo, la sua interpretazione del dato naturale che dà senso e “crea” il paesaggio, inventandolo (come nell’”invenzione delle Alpi” da parte dei grandi viaggiatori del ‘600 e ‘700: Joutard, 1986) o scoprendolo (come nei “paesaggi della scoperta”).

In entrambi i casi la creazione del paesaggio implica una qualche forma di controllo della realtà materiale da parte della cultura umana (Raffestin, 2007). In entrambi i casi lo sguardo dell’uomo lascia il segno. Da questo punto di vista, ci si può chiedere se il concetto di “paesaggio culturale”, che ha richiamato tanta attenzione in questi ultimi anni, regga al confronto col concetto di paesaggio ridefinito dalla Convenzione europea, che attribuisce ad ogni paesaggio un preciso interesse paesistico.

Se il concetto di paesaggio culturale va ricondotto a quello di combined works of nature and of man (Unesco, 1966), può sostanzialmente trovare riscontro in ogni manifestazione paesistica: anche il più celebre “santuario della natura”, il Parco nazionale di Yellowstone, può essere considerato un paesaggio culturale nella misura in cui non solo i suoi caratteri fisici discendono dalle secolari attività, come il “fire management”, delle popolazioni indigene precedenti, ma soprattutto la sua immagine e la sua percezione dipendono crucialmente dai modelli interpretativi che guidano i piani di gestione e l’organizzazione delle modalità di accesso e fruizione. In questo senso ogni paesaggio È un paesaggio culturale, o più precisamente luogo di mediazione culturale.

Lo spostamento concettuale, dai paesaggi culturali al significato culturale di tutti i paesaggi, investe il rapporto tra paesaggio e territorio, ossia la imprescindibile “territorialità” del paesaggio, che lega “visto” e “vissuto”, valori tangibili e intangibili. Nell’esperienza e nel dibattito degli ultimi decenni i paesaggi culturali sono stati prevalentemente pensati in rapporto ai territori in cui si vive e si lavora: paesaggi “viventi” che esprimono peculiari configurazioni agrarie o sistemazioni idrauliche (come i versanti terrazzati per la coltivazione del riso o dei vigneti). Ma spesso si tratta di coltivazioni o produzioni scomparse o in declino, che fanno parlare di territori abbandonati o senescenti, di impianti o di aree industriali dismesse o non più utilizzate, il cui interesse paesistico non nasce dalla coerente rappresentazione delle attuali attività e funzioni, quanto piuttosto dalla memoria o dalla nostalgia di quelle pregresse: un desiderio di paesaggio che nasce dalla nostalgia del territorio (Raffestin, 2007), non senza vagheggiamenti romantici di un passato pre-industriale o pre-moderno.

Le politiche del paesaggio

L’apprezzamento dei valori del paesaggio da parte della società contemporanea si È da tempo tradotto in misure normative, volte a tutelarli. Esse riflettono il riconoscimento di un interesse pubblico del paesaggio, che in talune legislazioni, come quella italiana, assume carattere prioritario, ossia non subordinabile ad alcun altro interesse pubblico o privato. Anche se l’assimilazione del paesaggio ai “beni pubblici” È contestata (in particolare a causa del fatto che, a differenza dei beni pubblici “puri”, i beni paesaggistici non possono spesso essere goduti da alcuni senza limitarne il godimento da parte di altri), vi largo consenso nell’attribuirgli il ruolo di risorsa comune, meritevole di adeguata protezione.

Come per tutti o gran parte dei beni culturali, le ragioni della tutela affondano le loro radici in complessi coacervi di percezioni e consapevolezze, concezioni e valutazioni, atteggiamenti culturali ed etici, assai diversi nei diversi paesi e nelle diverse culture. Inoltre, come È stato osservato (Brennan e Buchanan, 1985), le “ragioni delle regole” variano nel tempo, in funzione dei cambiamenti complessivi della società, delle sue paure e delle sue speranze. Ma, anche se si può discutere la possibilità di equiparazione del paesaggio, come degli altri beni culturali, ai beni pubblici (Kling, 1993) o ai beni “misti” (Lichfield, 1988; Samuelson 1958; Ventura 2001), vi È ampio consenso sull’esigenza di intervento pubblico nei processi di trasformazione che possono minacciarne l’integrità, la qualità e la fruibilità. Tuttavia le politiche del paesaggio negli ultimi decenni hanno preso strade diverse.

Tre paradigmi sembrano particolarmente riconoscibili.

Il primo paradigma È quello implicito nella Convenzione Unesco del 1972, che ruota attorno al concetto di outstanding universal value, sistematicamente richiamato nell’art.1 (per le cultural properties) e nell’art.2 (per le natural properties) e fa riferimento a beni o siti di intrinseca eccezionale rilevanza, autenticità, integrità, in quanto tali distinguibili o separabili dal contesto, chiamati a rappresentare e celebrare una eredità che appartiene all’umanità intera, senza vincoli di identità nei confronti delle comunità locali. L’opzione conservativa sovrasta ogni altra opzione e la politica pubblica mira essenzialmente a salvaguardarne i valori indiscutibili » importante notare che i siti che hanno meritato finora il riconoscimento nel Patrimonio Mondiale sono attualmente in tutto il mondo meno di un migliaio e prevalentemente di piccole dimensioni.

Il secondo paradigma, affermato nel campo della conservazione della natura dall’Unione Mondiale della Natura (IUCN, 1994) ruota attorno al concetto di “paesaggio protetto”, una delle 6 categorie delle “aree naturali protette”. Secondo la definizione del 1994, i Protected landscapes/seascapes della Cat.V sono quelli “in cui l’interazione tra uomo e natura nel corso del tempo ha prodotto un’area di carattere distintivo con significativi valori ecologici, biologici, culturali e scenici”. Anche in questo caso si fa riferimento ad aree di specifico, intrinseco e significativo interesse, la cui integrità merita una protezione speciale. Ma a differenza dei Siti del Patrimonio Mondiale, i “paesaggi protetti” sono aree riconosciute e gestite per la long term conservation of nature strettamente connessa alla difesa della biodiversità. Va notato che i “paesaggi protetti” coprono ormai una quota importante della superficie complessiva delle terre emerse: in Europa, essi coprono più della metà della superficie protetta complessiva. Ed ancora, va rilevato che la logica “insulare” che ha guidato finora le politiche delle aree protette (pensate come aree in qualche modo set aside e fra loro staccate) lascia ora emergere “nuovi paradigmi” (IUCN, 2003) fondati sul networking e sulla interconnessione.

Il terzo paradigma È quello propugnato dalla European Landscape Convention (Consiglio d’Europa, 2000), che ruota attorno al concetto di “paesaggio”, ridefinito come si È sopra citato. Tale ridefinizione, che ha raccolto gli esiti di lunghi dibattiti e riflessioni, propone un approccio esplicitamente “territorialista”, mettendo in risalto la valenza paesaggistica dell’intero territorio inclusi i paesaggi dell’ordinarietà o persino degradati, il significato complesso e pervasivo dei valori paesistici, e il necessario riferimento alle percezioni, alle attese e alla responsabilità gestionale delle popolazioni direttamente interessate.

In questa visione, il focus non È sulle “isole” di pregio, sulle “eccellenze” e le aree di valore eccezionale, ma sul patrimonio paesistico diffuso, parte integrante del “capitale territoriale”. La sua conservazione attiva È inseparabile dalla valorizzazione del territorio e delle identità locali.

Il primo paradigma risponde all’esigenza di reagire all’”arretramento dell’universalismo di fronte al particolarismo pulviscolare delle comunità” (Touraine, 2008), anche con la riaffermazione del ruolo fondativo dell’eredità comune. Questo vale anche per il secondo, che tuttavia risponde più direttamente alla domanda crescente di natura e di qualità ambientale e ai timori determinati dagli attuali processi di degrado. Quanto al terzo paradigma, se da un lato l’enfasi sui valori identitari, spesso drammaticamente contrapposti (le “identità armate”: Remotti, 1996) non È certo esente da conflitti e contraddizioni, dall’altro esso sembra riflettere l’affermazione di nuovi diritti di cittadinanza, come quelli che riguardano la qualità e la bellezza dell’ambiente di vita. Conoscenza e valutazione del paesaggio

Le nuove concezioni del paesaggio mettono in discussione gli statuti disciplinari, i metodi e gli apparati interpretativi che, a partire almeno da von Humboldt a metà Ottocento, hanno approfondito il tema del paesaggio. La discussione riguarda soprattutto due esigenze:

-

l’esigenza di aderire alla complessità intrinseca della fenomenologia paesistica col pluralismo dei contributi specialistici disciplinari,

-

l’esigenza di produrre visioni e interpretazioni olistiche ed il più possibile integrate, atte ad informare l’azione pubblica di regolazione.

Per quanto riguarda la prima esigenza, occorre dalla constatazione che le diverse discipline e le diverse scuole di pensiero offrono spesso visioni parziali e riduttive, o comunque difficilmente confrontabili. Ma È innegabile il ruolo egemone assunto, soprattutto a partire dagli anni Sessanta o Settanta, dalla Landscape Ecology, nel cui ambito confluiscono anche le tradizioni nordamericane del landscape planning (Steiner et al., 1988). Alla base del successo della Landscape Ecology vi è certamente il fatto che essa ha offerto un quadro teorico organico e sistematico, capace di “spiegare” in ampia misura, con l’analisi scientifica oggettiva, la fenomenologia paesistica. La fede nelle scienze esatte, che aveva consentito a McHarg (1966) di propugnare polemicamente l’ecological determinism contro gli orientamenti economicisti del planning, si È dimostrata vincente nei decenni successivi contro il confuso impressionismo degli approcci estetizzanti, il descrittivismo di certi approcci geografici o l’arbitrarietà progettuale della landscape architecture.

Di più, l’orientamento ecologico ha sottolineato con forza l’esigenza di non staccare i paesaggi dal paese reale, i testi paesistici dal loro contesto ambientale. Ma la visione sistemica offerta dalla Landscape Ecology, nonostante si presenti come un paradigma totalizzante (l’ecologia come quadro globale di riferimento) lascia nell’ombra alcune dimensioni del paesaggio, la cui importanza È emersa con forza soprattutto negli ultimi decenni.

Il dibattito e la ricerca degli anni Ottanta e Novanta hanno richiamato l’attenzione sulla dimensione economico-sociale. Quest’attenzione non È di per sÈ in contrasto col quadro teorico della Landscape Ecology, (“nessun ecosistema potrà essere studiato senza fare riferimento all’uomo”, per McHarg, 1981; d’altra parte non ci sono ecosistemi che non risultino almeno in parte modificati dalla cultura umana, per Schama, 1995).

Il terreno da esplorare È quello che riguarda quell’intreccio complesso di interazioni tra le dinamiche economiche e sociali ed i processi di trasformazione paesistica, che costituiscono lo “zoccolo duro” della questione paesistica. Un intreccio che investe le dinamiche globali (IUCN, 2003, 2004) ma che si presenta in forme ancor più acute nelle dinamiche locali: come difendere i paesaggi terrazzati della risicoltura e della viticoltura senza quelle attività? come salvaguardare la diversità paesistica delle Alpi e degli Appennini senza mantenere e rinnovare le attività agricole e pastorali?

Sembra impossibile una tutela paesistica minimamente efficace se non si riporta al centro il ruolo dell’uomo in quanto “produttore” di paesaggio e non si affronta la separazione storicamente intervenuta tra il “produttore” e l’”abitante”. Le riflessioni (Magnaghi, 1990) sul “territorio degli abitanti” indicano come - a quali condizioni, con quali processi - il paesaggio possa costituire una risorsa effettivamente insostituibile per lo sviluppo locale endogeno ed auto-centrato. Se la tutela e il progetto di paesaggio si pongono a rimorchio dei correnti modelli economici e produttivi e delle loro tendenze evolutive, c’È invece il rischio che si riducano ad un’azione “cosmetica” (il landscaping, figlio “bastardo” dell’architettura del paesaggio), concorrendo in fondo al consolidamento di quegli stessi modelli e di quelle stesse tendenze.

Un’altra dimensione del paesaggio di cui si avverte la crescente importanza riguarda gli aspetti storici e culturali. Anche questi non comportano, in linea di principio, ragioni di contrasto con la teoria e la ricerca ecologica, che hanno da tempo posto in risalto quanto la struttura e il funzionamento degli ecosistemi dipendano dalle vicende pregresse; d’altra parte la stessa prospettiva ecologica, nel pensiero di studiosi come Bateson o Lorenz, si dilata ad abbracciare anche i processi culturali.

Il contributo della storia e della geografia storica si È rivelato per contro fondamentale soprattutto nei paesi europei, i cui paesaggi sono direttamente fondati sulla storia abitativa e su processi complessi di acculturazione (“memorie in cui si registra e sintetizza la storia dei disegni territoriali degli uomini”, come diceva il Sereni, 1961), indipendentemente dal fatto che l’uomo sia tuttora presente.

Lo scavo dei palinsesti territoriali coi metodi dell’archeologia del paesaggio (Sereno, 1983) consente di portare alla luce i tratti profondi, le geometrie latenti, le regole trasformative dei testi paesistici, mentre la prospettiva storica illumina i processi soggiacenti, quel che non si vede e che È spesso più importante di ciò che È immediatamente afferrabile con lo sguardo (Gambi, 1961).

I contributi dell’antropologia culturale, della sociologia ambientale e della geografia umanistica, che implicano “il definitivo superamento, nella cultura europea, della tradizionale contrapposizione tra mito e logos” (Quaini,1992), si ricollegano peraltro al pensiero fondativo del paesaggio geografico. Questo ci accosta ad un’altra dimensione del paesaggio, quella semiotica ed estetica, che, del tutto assente dall’analisi ecologica, È forse quella su cui si È registrato negli ultimi anni un più vivace risveglio d’interesse. Se si riconosce il ruolo culturale del paesaggio - di ogni paesaggio, indipendentemente dalla qualità dei suoi contenuti culturali - È perchÈ lo si considera come un processo di significazione (Barthes, 1985) e, quindi, come un fenomeno di comunicazione sociale (Eco, 1975).

Di per sÈ , il riconoscimento della funzione estetica del paesaggio non È certo una novità. Il paesaggio occupa infatti un posto di rilievo nella storia dell’arte (Clarck, 1976) e persino le sue descrizioni più primitive, come i graffiti preistorici, sono state interpretate come espressioni artistiche ed insostituibili testimonianze “culturali” (Jellicoe, 1987). In particolare in Italia la tradizionale attenzione per gli aspetti estetici del paesaggio ha trovato riscontro nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. Ed anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, soprattutto a partire dagli anni Settanta, l’interesse per i valori estetici del paesaggio (o più precisamente per quelli “scenici” o visivi) ha stimolato una vasta produzione di piani e di ricerche.

Ma l’interpretazione semiologica del paesaggio pretende molto di più. Se infatti si riconosce il duplice fondamento - naturale e culturale - dell’esperienza paesistica, occorre anche riconoscere che il sistema segnico costituito dalla sostanza sensibile del paesaggio non può in alcun modo tradursi in un insieme “dato” di significati: la semiosi paesistica È un processo sempre aperto (Dematteis, 1998). La dinamica delle cose -l’ecosfera -È inseparabile dalla dinamica dei significati -la semiosfera - e quindi dai processi sociali in cui questa si produce (Dematteis, 1998). Ma, se questo È vero, allora il paesaggio non può essere quello, cognitivamente perfetto (Socco, 1998), che forma oggetto delle scienze della terra. Esso È spazio di semiosi aperta, non racchiudibile nelle semiosi scientifiche delle varie discipline. » in questa dinamica apertura che si collocano e debbono essere indagate le sue funzioni simboliche e metaforiche, i suoi depositi mitici e memoriali, le sue funzioni narrative e le sue funzioni propriamente estetiche.

CosÏ, se il paesaggio È teatro (Turri, 1997), non È tuttavia un teatro “dato”, con le sue scene fisse e i suoi fondali immobili, dove soltanto gli attori e gli spettatori possono cambiare; l’autorappresentazione, che consente agli attori locali di “prendere le distanze” dalle vicende rappresentate diventando spettatori di se stessi, ricostruisce continuamente il teatro stesso o almeno il significato che esso assume per chi partecipa in vario modo all’azione teatrale.

Il paesaggio come chiave interpretativa

Le considerazioni di cui sopra dimostrano che il paesaggio non può essere adeguatamente compreso all’interno di un solo ambito disciplinare, pena il rischio del riduttivismo: “vedere gli alberi e perdere di vista il bosco” (Tricart e Kilian,1985). Ma una adeguata considerazione delle diverse dimensioni del paesaggio, quale quella sollecitata dalla CEP, non può trovare riscontro nel semplice allargamento del ventaglio di discipline coinvolte dalla questione paesistica. Non si tratta tanto di considerare qualche aspetto in più, ma di ripensare l’intera questione paesistica in termini più complessi. » in questa direzione che assume interesse l’interpretazione del paesaggio, passaggio cruciale tra la ricognizione e il progetto di paesaggio. Si tratta di un’interpretazione tendenzialmente olistica, che non può nascere dal semplice accostamento delle molteplici letture disciplinari, ma richiede che esse interagiscano confrontandosi e fecondandosi a vicenda.

Un quadro interpretativo unitario, in cui confluiscano le diverse letture specialistiche, volto ad evidenziare i fattori e i caratteri di base, relativamente stabili, permanenti o di lunga durata, destinati a guidare le politiche di tutela, di gestione e di pianificazione, assumendo valore condizionante nei confronti dei processi di trasformazione. Tali fattori - che in varie esperienze e legislazioni sono evocate col termine di invarianti strutturali - esprimono in sostanza le “regole costitutive” da cui nessuna scelta di piano può prescindere e rappresentano la parte meno negoziabile delle scelte di piano.

Per miglior comprensione essi possono essere inquadrati nella seguente articolazione:

A fattori strutturanti

B fattori caratterizzanti;

C fattori qualificanti;

D fattori di criticità o di degrado.

I fattori cosÏ definiti possono essere incrociati coi diversi profili di analisi specialistica del territorio in esame: profili che naturalmente possono essere diversi nelle diverse situazioni, in funzione della varia rilevanza che ogni problematica settoriale può assumere in ciascuna situazione.

Quali ad es.:

1. aspetti fisici (geologici, geomorfologici, climatici, idrogeologici, pedologiciÖ);

2. aspetti biologici (flora e vegetazione, fauna, ecologia, attività agroforestaliÖ);

3. aspetti storico-culturali (storia e geografia del territorio, matrici storiche, patrimonio culturale..);

4. aspetti insediativi e infrastrutturali (urbanistica e organizzazione del territorio, sistemi e morfologie insediative, infrastruttureÖ);

5. aspetti paesistico-percettivi (apparati percettivi e sistemi segnici, sistemi di relazioni visiveÖ). L’interpretazione strutturale del territorio È un passo importante verso l’identificazione dei paesaggi, opportunamente prevista dalla Convenzione Europea del Paesaggio. A questo riguardo, notevole rilievo possono assumere le Unità di paesaggio (UP) oggetto negli ultimi decenni di una vasta gam ma di programmi di ricerca assai diversificati. La loro utilità consiste nel proporre una articolazione del territorio che colga forme significative di caratterizzazione, coesione o solidarietà paesistica (idrogeomorfologiche, ambientali, storico-culturali, insediative, paesistico-percettive, visive, ecc.).

Il concetto di unità di paesaggio (UP) può essere utilmente accostato a quello di “unità ambientale” (EU).

Il concetto di Environment Unit (EU), elaborato negli ultimi decenni, nel quadro della Landscape Ecology, come strumento di una rappresentazione olistica del paesaggio, che tende ad individuare porzioni significative di territorio, organizzate “unitariamente” in un determinato e preciso livello spazio-temporale (Zonneveld, 1989).

Queste articolazioni possono poi essere confrontate con quelle che colgono gli aspetti economici e sociali dell’organizzazione del territorio (come i “sistemi locali territoriali”, SLOT: Dematteis, Governa, 2005), nonchÈ con l’articolazione istituzionale-amministrativa del territorio (Regioni, Province, Comuni, od altre), nella quale si sviluppano i processi di regolazione pubblica delle dinamiche territoriali ed ambientali. E’ importante notare che tutte queste articolazioni, a parte l’ultima, appaiono, di per sÈ , fondate su differenti categorie analitico-interpretative, consolidate nell’ambito dei diversi statuti disciplinari; e, perciÚ, mutuamente irriducibili. Il loro confronto non può quindi tendere ad una improponibile “collimazione”; ma deve piuttosto tendere a porre in evidenza le diverse solidarietà che si manifestano nel territorio (e che possono talora tradursi in vere e proprie “indivisibilità” quali quelle da tempo frequentate dall’analisi economica) e che configurano i diversi “tessuti relazionali”. » questa una condizione essenziale per dare senso concreto a quella “territorializzazione” delle politiche di tutela paesistica-ambientale che caratterizza sia i “nuovi paradigmi” per la conservazione della natura, che la concezione di fondo espressa dalla CEP.

Non È infatti un caso che l’innovazione forse più importante introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 sulla scia della CEP riguardi proprio l’articolazione della pianificazione paesaggistica per Ambiti di paesaggio, a ciascuno dei quali vanno associati obiettivi specifici di “qualità paesaggistica”. Questa articolazione consente di spostare decisamente l’attenzione dai “beni paesaggistici” - sui quali si È tradizionalmente incentrata l’azione di tutela - ai diversi contesti paesistici che prendono forma nel territorio complessivo.

L’interpretazione strutturale del territorio offre un potente contributo alla valutazione dei paesaggi, altro passaggio cruciale verso il progetto di paesaggio. Più precisamente, essa, con l’identificazione delle UP, consente di procedere alla “caratterizzazione” paesistica dei siti, che comporta la evidenziazione:

-

dei valori da tutelare e delle poste in gioco;

-

dei rischi, delle minacce e delle pressioni incombenti;

-

delle relazioni col contesto territoriale;

-

dei soggetti e degli interessi coinvolti.

Ma È opportuno notare che, nella prospettiva delineata dalla CEP, lo scopo non È tanto (o soltanto) quello di orientare la disciplina delle forme di tutela, quanto più ampiamente quello di orientare l’attivazione degli “strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi”, in funzione “degli obiettivi di qualità paesaggistica” stabiliti, “tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate” (art.6).

Il riconoscimento da parte dei vari soggetti di fattori o componenti che svolgono ruoli diversi nel modellare i paesaggi e nel definirne le qualità e i rischi, rappresenta un contributo insostituibile al confronto “argomentato” delle rispettive scelte di tutela e di governo. La possibilità di un confronto argomentato delle interpretazioni e delle valutazioni È alla base di ogni strategia autenticamente cooperativa.

Nella prospettiva delineata dalla CEP, tali interpretazioni rappresentano inoltre uno strumento importante per collegare la conoscenza scientifica a quella diffusa od ordinaria e per recuperare le “sapienze ambientali” locali, quali quelle riflesse nelle “buone pratiche” tradizionali. Nonostante gli sforzi degli esperti per ancorare le loro valutazioni ad analisi storiche o scientifiche relativamente stabili e il più possibile sottratte all’arbitrarietà ed all’impressionismo dell’osservatore, non c’è dubbio che la determinazione dei valori È sempre lontana dal potersi esprimere in termini univoci ed assoluti, è sempre immersa in processi socioculturali più o meno complessi e dagli esiti incerti.

La costruzione di nuove interpretazioni (e dunque di nuove immagini) paesistiche, soprattutto in presenza di paesaggi gravemente alterati o degradati che richiedono interventi creativi di riqualificazione, non può infatti configurarsi come materia esclusiva per esperti, poichÈ richiede invece processi aperti di apprendimento collettivo e di progettualità sociale.

Il progetto di paesaggio

L’interpretazione strutturale e l’identificazione dei paesaggi sono un ponte che collega la fase ricognitiva alle opzioni di fondo che guidano, anche in assenza di esplicite “deliberazioni”, le politiche di protezione e d’intervento. Il riconoscimento dei fattori “invarianti” e delle solidarietà che definiscono le UP, il modo stesso di “guardare” il paesaggio, presuppongono sempre una più o meno tacita intenzione di tutela o valorizzazione.

La progettualità del paesaggio si manifesta anche per quei paesaggi che, in ragione della loro rilevanza e della loro integrità, sembrano doversi sottrarre ad ogni dinamica trasformativa, per essere conservati rigorosamente allo stato attuale. Questa osservazione conduce ad interrogarsi sul significato che può essere oggi attribuito alla conservazione. Sul piano della prassi prima ancora che dei principi, il contenuto delle azioni conservative È progressivamente cambiato negli ultimi decenni, sia nel campo della conservazione della natura che nel campo della conservazione del patrimonio culturale (Gambino, 1997).

Sia nell’uno che nell’altro campo, È apparso sempre più chiaro che una efficace conservazione dei valori non può essere assicurata con mere misure di inibizione, di limitazione o di divieto (anche se tali misure sono spesso assolutamente indispensabili), ma richiede azioni positive di gestione e innovazione, volte, a seconda dei casi, a rimuovere i fattori di rischio o di degrado, ad attivare processi di risanamento o riqualificazione, a superare le criticità in atto. I “nuovi paradigmi” per la conservazione della biodiversità (IUCN, 2003 e 2004) declinano le azioni conservative in forme assai diversificate. Analogamente la Convenzione del 2000 prefigura politiche del paesaggio mirate non solo alla protezione ma anche alla gestione e alla pianificazione Più in generale, le riflessioni e le esperienze degli ultimi decenni per il patrimonio culturale hanno ribadito l’affermazione della Carta di Gubbio (ANCSA, 1990) secondo la quale non può esservi autentica conservazione senza la produzione di nuovi valori, ed anzi la conservazione ‘, per la società contemporanea, “il luogo privilegiato dell’innovazione”.

In questo contesto dinamico, la pianificazione paesaggistica È costretta a ridefinire le sue missioni. Crescono l’importanza e la complessità della missione conoscitiva e valutativa, volta a consentire a tutti i soggetti interessati di prendere coscienza dei valori e delle poste in gioco, dei rischi e delle minacce incombenti, delle opportunità e delle potenzialità, delle risorse mobilitabili, dei soggetti e degli interessi toccati. Cambia la missione regolativa, volta a definire vincoli, limitazioni, misure specifiche di disciplina e di governo dei processi di trasformazione territoriale, in funzione degli obiettivi assunti. Tale missione deve sempre più svolgersi in un orizzonte istituzionale e normativo in radicale mutamento, caratterizzato dalla complessificazione dei processi decisionali, dal crescere delle istanze cooperative e delle esigenze di flessibilità delle azioni di governo.

Cresce la rilevanza politica della missione di orientamento strategico, volta a proporre visioni, idee-guida e linee strategiche, da discutere e condividere con una pluralità di soggetti, istituzioni e stakeholders, a vario titolo interessati e dotati di relativa autonomia decisionale, al fine di promuovere politiche coordinate o convergenti. Ciò mette inevitabilmente in discussione le logiche e i contenuti della pianificazione.

Un primo punto problematico riguarda il processo di pianificazione, in rapporto ai soggetti che vi intervengono e al campo d’attenzione.» evidente che questo deve opportunamente allargarsi, sia in termini spaziali, sia in termini di contenuti disciplinari. Il campo d’attenzione si sposta infatti dai singoli oggetti o dalle singole risorse naturali e culturali ai sistemi di relazioni, ai contesti e alle reti in cui esse si situano: È precisamente il “metterle in rete” e “metterle in scena” che costruisce o modifica il paesaggio. Ciò vale per gli aspetti ecologici (basti pensare all’importanza crescente delle reti ecologiche di interconnessione) ma anche per quelli storico-culturali e per quelli scenici e percettivi. A questo allargamento del campo d’attenzione corrisponde necessariamente l’allargamento della platea di soggetti coinvolti, almeno potenzialmente, nel processo di pianificazione. Cade la possibilità di individuare un unico referente istituzionale e si impone un approccio pluralistico, in cui soggetti diversi, che operano a scale diverse, in settori diversi e con diverse competenze, responsabilità e capacità decisionali, sono chiamati a confrontarsi e collaborare. Questa tendenza implica esigenze di flessibilità e reversibilità delle scelte non certo facili da conciliare con le esigenze di efficacia regolativa, che scaturiscono dalla inviolabilità dei valori ambientali, paesistici e culturali e dal ruolo primaziale che, nel nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si attribuisce alla pianificazione paesaggistica.

Un secondo nodo problematico riguarda la sua integrazione nell’insieme delle attività di governo del territorio. Il riconoscimento della “territorialità” del paesaggio rende ragione dell’esigenza (espressa dalla CEP, art.5), di “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonchÈ nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”. Ciò implica un confronto continuo con un insieme assai vasto di piani e programmi, allo scopo di coordinarne o armonizzarne le scelte, sulla base di una valutazione comparativa degli interessi in gioco. La valutazione deve consentire di perseguire la “risoluzione negoziale” dei conflitti, che può, in linea di principio, dar luogo ad esiti di comune soddisfazione, in presenza di giochi a somma positiva. Ma l’esperienza insegna che molto spesso gli interessi pubblici alla conservazione del patrimonio paesistico e culturale sono difficili da conciliare con quelli, pubblici o privati, volti a favorire lo sviluppo economico e produttivo; in questi casi occorre riconoscere il primato dei primi rispetto ai secondi, come già esplicitamente prevede la nostra Costituzione. In questa direzione, l’interpretazione strutturale del territorio (con l’individuazione delle “invarianti”) può offrire un supporto prezioso.

Un terzo nodo problematico concerne la governance dei processi di trasformazione territoriale suscettibili di incidere sul paesaggio. La pianificazione paesaggistica può svolgere un ruolo rilevante. Essa può anzitutto favorire, mediante la produzione e l’accumulo di conoscenza “esperta” e la sua interazione con quella “diffusa”, a tutti i livelli, la crescita della sensibilità e del senso di responsabilità nei confronti del patrimonio paesistico e delle sue modificazioni attese o temute. Mediante la costruzione di una organica interpretazione del territorio e delle sue espressioni paesistiche e di un quadro strategico di riferimento, può concorrere alla diffusione di “nuove idee” e nuove visioni dei paesaggi interessati e stimolare azioni positive e convergenti di valorizzazione e di tutela. Mediante le misure di disciplina e gli indirizzi d’intervento, può concorrere a modificare i comportamenti lesivi del paesaggio, favorire le best practices, innovare le pratiche gestionali e i modelli di sviluppo.

Ma, affinchÈ tutto ciò si realizzi, occorre anzitutto che i sistemi di governance multilaterale trovino spazi e procedure adeguate di pubblica consultazione e di effettivo coinvolgimento e partecipazione nei processi di pianificazione, a partire dalle percezioni e dalle attese delle comunità locali e dalle loro attribuzioni di valore, fino alle scelte di gestione e di intervento proposte dal piano. In un processo democratico di decisione, il confronto degli interessi e delle attese È confronto aperto e trasparente di valori, compresi quelli identitari, di cui il paesaggio È fondamento. Ma perchÈ il confronto non si riduca allo scontro tra valori assoluti e identità esclusive e inconciliabili (“la tirannia dei valori”: Zagrebelsky, 2008) occorre che essi trovino il loro limite nei diritti e la loro ispirazione ultima nei grandi principi universali.

Bibliografia

ANCSA (Associazione Nazionale Centri Storico Artistici), Un contributo italiano alla riqualificazione della città esistente, Gubbio, 1990.

G. Bateson, (1972), Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 1993.

R. Barthes, (1966), Elementi di semiologia. Linguistica e scienze della significazione, Einaudi, Torino 1983. R. Barthes, (1985), L’avventura semiologica, Einaudi, Torino 1991.

A. Berque, L’ecumene, in ´Spazio e societàª, n. 64, 1993.

A, Berque, Les raisons du paysage, Hazan, p. 39, 1995.

G. Bertrand, La science du paysage: une science diagonale, in ´Revue GÈ ographique des PyrÈ nÈ es et du Sud-Ouestª, 43, 2, pp. 127-33, 1972.

G. Brennan, J.M.Buchanan, The Reason of Rules, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

CE (Council of Europe), European Landscape Convention, Florence, 2000.

K. Clarck, (1976), Il paesaggio dell’arte, Garzanti, Milano 1985.

D. Cosgrove, (1984), Realtà sociali e paesaggio simbolico (a cura di C. Copeta), Unicopli, Milano 1990.

G. Dematteis, Progetto implicito, F. Angeli, Milano, 1995.

G. Dematteis, Il senso comune del paesaggio come risorsa progettuale, Seminario Il senso del paesaggio, ISSU, Torino, 1998.

G. Dematteis, F. Governa (a cura), Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il modello SLOT, F. Angeli, Milano, 2005.

U. Eco, Trattato di semiotica generale. Bompiani, Milano, 1975.

L. Gambi, Critica ai concetti geografici di paesaggio umano, Lega, Faenza, 1961.

R. Gambino, Conservare innovare: paesaggio, ambiente, territorio. 0Utet, Torino, 1997.

IUCN (The World Conservation Union), The Protected Areas Management Categories. Guidelines, 1994. IUCN (The World Conservation Union), World Park Congress, “Benefits beyond Boundaries”,2003.

IUCN (The World Conservation Union), World Conservation Congress, “People and Nature, only one World”, Bangkok, 2004.

G. Jellicoe, S. Jellicoe, The Landscape of Man, Thames and Hudson, London, 1987.

P. Joutard, L’invenzione del Monte Bianco. Einaudi, Torino, 1986.

Magnaghi, Il territorio dell’abitare, F. Angeli, Milano, 1990.

J. McHarg, Ecological Determinism, in F.F.Darling, J.P.Milton, Future Environments of North America, The National History Press, Garden City, New York, 1966.

J. McHarg, Human Ecological Planning at Pennsylvania, Landscape Planning, 8, 1981.

M. Quaini, Alexander von Humboldt, cartografo e mitografo, in A. von Humboldt, op. cit, 1992.

Raffestin, De la domestication à la simulation du paysage, Seminario Il senso del paesaggio, ISSU, Torino, 1998.

Raffestin, Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio. Elementi per una teoria del paesaggio. Alinea, Firenze, 2005.

F. Remotti, Contro l’identità, Laterza, Bari-Roma, p. 65, 1996.

S. Schama, (1995), Paesaggio e memoria, Mondadori, Milano 1997.

Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari, 1961.

P. Sereno, Il paesaggio, La Nuova Italia, Roma, 1983.

Socco, Il paesaggio imperfetto. Uno sguardo semiotico sul punto di vista estetico, Tirrenia Stampatori, Torino, 1998.

Steiner, Costruire il paesaggio: un approccio ecologico alla pianificazione del territorio, McGraw Hill Italia, Milano, 1994.

Steiner, G. Young, E. Zube, Ecological planning: retrospect and prospect, ´Landscape Journalª, 7/1, pp. 31-39, 1988.

Touraine, Ecco come muoiono i nostri valori universali, intervista ´La repubblica ª, 22/2/2008.

J. Tricart, J. Kilian, L’ecogeografia e la pianificazione dell’ambiente naturale, F. Angeli, Milano, 1985.

E. Turri, Il paesaggio come teatro, Marsilio, Padova, 1998.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage, Paris, 1972.

von Humboldt, Cosmos. Saggio di una descrizione fisica del mondo, Venezia, 1860.

Zagrebelsky, Valori e diritti, intervista ´La Repubblicaª, 22/2/2008.

La Pianificazione Paesaggistica

LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

CORSO DI FORMAZIONE SU PIANIFICAZIONE, REGIONE PIEMONTE 3/10/07

Roberto Gambino

-

La questione del paesaggio come questione europea

1.1. In una delle sue più intriganti parabole, Borges narra di un pittore che si propone di disegnare il mondo, ritrae paesaggi e si accorge, alla fine, “che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto”. Il paesaggio è l’autoritratto di un uomo come della società, coi suoi lineamenti fisici, le sue vicende e le sue speranze di vita: lega ciò che si vede a ciò che è vissuto. Dietro alle incessanti modificazioni dei paesaggi, alle ferite, alle mutilazioni e alle nuove configurazioni da esse prodotte, si delineano le trasformazioni della territorialità umana, dei modi con cui la nostra società abita la terra. E’ nei processi economici, sociali e culturali che attraversano il territorio la radice dei mutamenti dei paesaggi della contemporaneità, come del resto è sempre avvenuto nel corso della storia, visto che non c’è ecosistema che non risulti almeno in parte modificato dalla cultura umana (Schama, 1997). E’ nel territorio il terreno di scontro degli interessi che premono sui paesaggi e ne sollecitano i mutamenti. E’ su quel terreno che occorre cercare risposte a quel groviglio di ansie e di paure, di speranze e disincanti da cui nasce la crescente “domanda di paesaggio” della società contemporanea. Una domanda in nessun modo riducibile alla “deriva estetizzante di una società sazia, [che] al contrario è il segno che l’uomo tende a riallacciare i suoi legami con la terra, che la modernità aveva dissolto” (Berque, 1995). Una domanda che tende ad incarnarsi in nuovi “diritti di cittadinanza” (come il diritto alla bellezza o alla qualità dell’ambiente di vita) e che non può trovare risposta in operazioni “cosmetiche” o di semplice razionalizzazione degli apparati di tutela messi in campo dalle diverse istituzioni che si interessano di paesaggio. La “questione del paesaggio” è in questo senso una questione squisitamente territoriale: o, più precisamente, di politica territoriale. Il che, naturalmente, non significa affatto che paesaggio e territorio sian tutt’uno; chè anzi, proprio il riconoscimento dell’imprescindibile territorialità del paesaggio ne pretende la distinzione dal territorio che vi si esprime.

1.2. Non v’è dubbio che, alla luce dell’art.9 della Costituzione e delle interpretazioni ripetutamente affermate dalla Corte, la questione del paesaggio così concepita è una grande questione nazionale. Ma essa è anche e prima di tutto una grande questione europea. I mille paesaggi europei sono i mille volti dell’Europa: di un’Europa ancora in cerca di se stessa e della propria identità. E che la cerca non contro altre identità, ma nel dialogo, nell’inclusione e nella diversità. (Gambino, 2004). La diversità paesistica che caratterizza così plasticamente il continente europeo è il fondamento e l’espressione della sua diversità ecologica e culturale, vale a dire della principale ricchezza su cui l’Europa può basare il proprio ruolo nell’arena mondiale. Da questo punto di vista il paesaggio non può non essere considerato come una risorsa strategica per lo sviluppo durevole e sostenibile dell’intero continente (come parzialmente riconosce lo stesso “Schema di sviluppo dello spazio europeo”: UE 1999). D’altra parte, le rivendicazioni localiste non possono indurre ad ignorare che la considerazione della dimensione europea nelle politiche del paesaggio è sempre più imperiosamente reclamata dall’evoluzione stessa dei problemi da affrontare. In generale, questa evoluzione comporta una crescente complessificazione e, assai spesso, un vero e proprio “salto di scala”, che esigono apparati di controllo ed azioni di governo a scala sovra-locale: regionale, nazionale ed internazionale. Più specificamente, gran parte dei problemi implicati nelle politiche del paesaggio nel nostro paese dipende in misura crescente da dinamiche e politiche che maturano a livello europeo, in particolare in seno all’Unione Europea: basti pensare all’incidenza, spesso disastrosa, che le politiche agricole comunitarie (PAC) orientate in senso produttivistico hanno esercitato nei confronti dei paesaggi agrari e dello spazio rurale (in termini di omologazione o smantellamento delle antiche trame colturali o di cancellazione dei “paesaggi di piccola scala” di grande valore estetico ed ecologico); o all’impatto paesistico ed ambientale dei “grands réseaux” infrastrutturali, obbedienti a logiche del tutto avulse dalle realtà territoriali locali e indifferenti ai loro contesti paesistici. Da notare, in entrambi gli esempi, che il rapporto di dipendenza delle dinamiche paesistiche locali dalle politiche europee può essere volto in positivo: nuove PAC sono attese proprio per sostenere concretamente la rivalorizzazione degli spazi rurali, così come nuove politiche infrastrutturali possono contribuire in modo non marginale a celebrare la diversità dei paesaggi europei.

1.3. Per quanto sorretta da evidenze empiriche come quelle testè citate, la considerazione della questione del paesaggio come questione di politica territoriale non manca di mettere in discussione la riflessione scientifica e culturale, i quadri giuridici e istituzionali e gli approcci metodologici finora dominanti. Già nel 1977, Claude Raffestin sottolineando lo stretto rapporto tra paesaggio e territorialità, tra “vu” e “vecu”, incitava a cercare in una nuova geografia della territorialità umana ciò che si cela dietro alle forme del paesaggio. La sua posizione non era certo isolata ed affondava le radici in una lunga e prestigiosa tradizione del pensiero geografico, a partire almeno da von Humboldt (1860), non certo esente, peraltro, da differenze, contrasti e contrapposizioni non sempre adeguatamente percepite dall’esterno della disciplina. Ma quella posizione era allora certamente minoritaria nel campo degli studi, della pianificazione e delle pratiche gestionali riguardanti il paesaggio. Il paesaggio era allora (com’è tuttora) terreno di convergenza ma anche luogo dei sentieri che si biforcano. Mentre in alcuni paesi europei, in primo luogo l’Italia, perdurava una concezione essenzialmente “estetica” del paesaggio, che esplicitamente comportava il distacco del paesaggio dal paese reale, si era ormai affermata a livello internazionale quella “svolta ecologica” che doveva dominare, nel bene e nel male, nei decenni successivi la cultura del paesaggio, o più precisamente del “landscape” o “landshaft”.

1.4. Il ruolo egemone assunto, soprattutto a partire dagli anni ’60 e ’70, dalle scienze della terra e dal “paradigma ecologico” negli studi e nella pianificazione del paesaggio, trova ovvie spiegazioni nella solidità dell’impianto teorico offerto dalla Landscape Ecology (da C.Troll, 1939, a Naveh, Forman; Godron e altri), ma anche nell’importanza dei rapporti col “land” nella cultura americana (Steiner 1998), e nell’influenza profonda dei miti della natura nelle origini specifiche delle civiltà americane preesistenti alla colonizzazione (Schama, 1997). D’altra parte, non si può negare che la fede nelle scienze esatte, che aveva consentito a Jan McHarg (riprendendo le lezioni degli Odum, dei Leopold, di Angus Hill e di Philip Lewis) di propugnare polemicamente negli anni ’60 l’”ecological determinism” (1966), ha svolto nei decenni successivi un importante ruolo di contrasto nei confronti non soltanto del confuso impressionismo degli approcci estetizzanti o dell’arroganza progettuale della “landscape architecture”, ma anche del funzionalismo economicista e delle logiche della crescita implicite nell’”amenagement du territoire” non meno che nelle tendenze alla deregolamentazione selvaggia. Essa ha evidenziato la violenza implicita nel “maitriser la nature” (Marcuse), e i tragici errori del movimento moderno tra le due guerre, rimettendo in discussione i fondamenti culturali della manipolazione estetica della natura (il “plaisir superbe de forcer la nature”: Saint Simon). Ma il “paradigma ecologico”, nonostante le sue pretese globalizzanti, è mancato all’appuntamento più importante, quello appunto col territorio. D’altra parte, né l’interpretazione estetica (che in Italia ha trovato solido fondamento nel pensiero di Benedetto Croce), né quella semiologica (il paesaggio come processo di significazione: Barthes, 1985) sembrano in grado di cogliere l’essenza della territorialità del paesaggio. E’ in gioco il ruolo dell’osservazione e della conoscenza nel “progetto di paesaggio”, visto che “non c’è paesaggio senza progetto” (Bertrand, 1998). La conoscenza e la comprensione del paesaggio nascono in effetti da sintesi olistiche ed interpretazioni polisemiche di sguardi differenti ed instaurano col progetto rapporti carichi d’ambiguità e di interrogazioni, destinati a scardinare ogni pretesa d’oggettività e neutralità nei riconoscimenti di valore: il paesaggio non è mai un dato (Gambino 1997).

1.5. E’ in questo contesto fluido e problematico che si è mossa la Convenzione Europea del Paesaggio (CE, 2000), con la quale il Consiglio d’Europa ha ritenuto di affrontare la questione europea del paesaggio. La Convenzione (CEP) consacra politicamente gli orientamenti emergenti dalle riflessioni, dal dibattito e dalle sperimentazioni a livello internazionale, affermando alcune opzioni di fondo:

-

l’affermazione inequivoca che gli obiettivi di qualità paesistico-ambientale da perseguire non riguardano pochi brani di paesaggi di indiscusso valore (nella logica delle “bellezze naturali” o delle “emergenze sceniche” o panoramiche o di beni specifici e circoscritti) ma riguardano l’intero territorio, “gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani […] i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati” (art.2);

-

il pieno riconoscimento del significato complesso del paesaggio in quanto “parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”(art. 1a) e “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”;

-

il sistematico riferimento ai “soggetti interessati” o “coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche”, anche per quanto concerne la valutazione delle risorse paesistiche, che deve “tener conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate” (art. 5c, 6C) e le conseguenti procedure di consultazione e partecipazione.

2. La centralità della pianificazione

2.1.Le indicazioni della CEP hanno rilevanti implicazioni sulle politiche pubbliche per il paesaggio. In primo luogo, esse pongono l’esigenza di una regolazione pubblica dei processi che incidono sul paesaggio, di ben maggiore impegno di quella tradizionalmente affidata alle misure di “vincolo” su singoli oggetti individualmente considerati. Queste misure infatti appaiono del tutto incapaci di esprimere una considerazione olistica, dinamica e sistemica dei processi da controllare, sia sotto il profilo dell’articolazione spaziale (che deve riguardare l’intero territorio e non singoli oggetti), sia sotto il profilo dei contenuti da sviluppare (che devono tener conto congiuntamente delle valenze ecologiche, storico-culturali, estetiche e semiologiche, ecc.), sia, ancora, sotto il profilo previsionale ed evolutivo. Per rispondere a queste esigenze, l’azione regolatrice deve essere guidata non solo da forme adeguate di conoscenza “contestuale”, ma anche – come si è già notato – da opzioni progettuali, atte a prefigurare i risultati attesi, in rapporto agli “obiettivi di qualità” (CEP, art. 6D) che si intendono perseguire. Inoltre, l’azione regolatrice deve portare ragioni delle sue scelte, motivarle e giustificarle in modo da consentirne la “certificazione sociale” nel quadro di processi “partecipati” di formazione delle scelte e di attribuzione dei valori (CEP, art.5c).

2.2. E’ interessante notare che analoghe esigenze si sono negli ultimi 15-20 anni imposte all’attenzione anche in altri campi d’azione pubblica, segnatamente:

- nel campo della conservazione della natura, con l’orientamento a “territorializzare” le politiche ambientali (UNDEP, 1992), ad esempio con approcci “bioregionali”, o con i “nuovi paradigmi” per le politiche dei parchi e delle aree protette (IUCN, 2003, 2004);

- nel campo della tutela del patrimonio storico-culturale, con lo spostamento d’attenzione dai singoli beni ai centri storici, al territorio storico (ANCSA 1990, 2006) e ai “sistemi culturali territoriali” (Euromed, 2003).

In tutti questi campi, come in generale nel campo delle politiche ambientali e territoriali, si avverte in sostanza l’esigenza di azioni più efficaci di regolazione pubblica, a fronte dei nuovi rischi e della complessificazione dei problemi, della comprovata inadeguatezza degli approcci puntuali e settoriali, dell’urgenza di politiche di prevenzione, meno segnate dalle logiche dell’emergenza e della riparazione. Ed è sintomatico che tale esigenza trovi riscontro, a livello legislativo, nella centralità attribuita alla pianificazione territoriale ed alle sue declinazioni specialistiche. Per limitarci al caso italiano, il primo segnale di svolta può essere fatto risalire alla L.431/1985 (legge Galasso) che appunto fonda l’azione di tutela del paesaggio sulla pianificazione paesistica (o sulla “pianificazione urbanistica e territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali”) affidata alle Regioni. Pochi anni dopo, la L.183/1989, ristrutturando organicamente l’intera materia della difesa del suolo e della gestione delle acque, pone al centro la “pianificazione di bacino”, affidata alle Autorità di bacino, rompendo una lunga tradizione di intervento sostanzialmente basata sulle “opere pubbliche” settorialmente individuate. A breve distanza di tempo, la L.394/1991 fonda la gestione dei parchi sui “piani dei parchi”, sostitutivi di ogni altro piano nel territorio protetto. Nel corso degli anni ’90 numerosi altri provvedimenti hanno integrato quelli ora citati, ribadendo il ruolo della pianificazione, fino al recente Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) che, riprendendo ed estendendo a quasi vent’anni di distanza il dettato della “legge Galasso” del 1985, mette l’accento sulla pianificazione “paesaggistica” come strumento chiave per le nuove politiche del paesaggio.

2.3. Non è certo un caso che la centralità attribuita dal Codice alla pianificazione paesaggistica coincida, almeno nelle intenzioni, col recepimento delle innovative indicazioni della CEP. In altri termini, sembra plausibile che, per raccogliere le sfide lanciate dalla Convenzione, il legislatore nazionale non potesse che puntare sulla pianificazione: come recita l’art.135 (prima delle recenti modifiche), al fine di assicurare “che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato […] le Regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale”. A parte il necessario richiamo alla “legge Galasso”, e l’estensione del suo campo d’applicazione all’intero territorio (estensione di per sé non particolarmente significativa, ove si consideri che le aree tutelate in base a tale legge coprivano già circa la metà del territorio nazionale), il superamento della concezione “elitaria” implicita nella vecchia legislazione e soprattutto nelle pratiche tradizionali di protezione del paesaggio (caratterizzata dalla tutela di un numero limitato di “beni” isolati e raccolti in appositi elenchi) e l’avvio di politiche più efficaci di tutela e valorizzazione non poteva che sollecitare il ricorso alla pianificazione urbanistica e territoriale o quanto meno a forme speciali di pianificazione (territoriale) paesaggistica. Passo obbligato, per dare adeguato riscontro agli impegni fissati dalla CEP, in particolare con l’art. 5d, che richiede di “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere una influenza diretta o indiretta sul paesaggio”.

2.4. Tuttavia, il confronto tra l’evoluzione legislativa italiana in materia di paesaggio e la CEP è più complicato. Intanto, va segnalato che la Convenzione usa in più luoghi (ad es. artt. 1f, 6B-b, 6E) il termine di “pianificazione del paesaggio” con significato certamente diverso da quello attribuitogli nella legislazione nazionale. Accostandolo ai termini di “salvaguardia” e “gestione”, essa non intende palesemente alludere ad uno strumento di gestione (Priore, 2006), quanto piuttosto ad una modalità d’azione, in qualche misura vicina a quella evocabile con l’“amenagement” usato nella traduzione francese. D’altronde, non è casuale che manchi nella CEP una precisa identificazione degli strumenti amministrativi con cui attuare le politiche del paesaggio: sia perché la Convenzione fa riferimento anche ad un’ampia gamma di misure e attività (come quelle di sensibilizzazione, educazione e formazione) non riconducibili agli strumenti della pianificazione territoriale, sia perchè la scelta degli strumenti non può che dipendere dai quadri istituzionali e legislativi dei singoli paesi membri, che presentano al riguardo notevoli difformità.

2.5. L’impulso che la CEP ha inteso imprimere alle politiche europee del paesaggio va ben oltre ciò che può essere richiesto ai singoli strumenti amministrativi e riguarda un insieme vasto e articolato di azioni pubbliche. In questo quadro, cambiano notevolmente le missioni che possono essere assegnate alla pianificazione territoriale paesaggistica – se con questo termine vogliamo alludere non tanto a singoli atti amministrativi, quanto piuttosto a processi politico-amministrativi che riguardino l'intero territorio con particolare attenzione per il paesaggio (espressione volutamente generica, che può ricomprendere le varie articolazioni previste dal Codice 2004 e/o messe in campo dalle Regioni a partire dalla L.431/1985 o dalle successive legislazioni regionali).

2.6. La prima missione ad essere messa in discussione è quella propriamente regolativa. Se infatti è vero che la pianificazione è stata ed è sollecitata a supportare, come si è prima osservato, più efficaci azioni pubbliche di regolazione dei processi di trasformazione, non è meno vero che tale regolazione deve attuarsi in contesti politici e sociali caratterizzati sempre più dal pluralismo dei soggetti decisionali e dei portatori d’interesse, dall’indebolimento di molti dei tradizionali meccanismi di “comando e controllo”, dalle rivendicazioni autonomiste dei poteri locali, dalla difficile ricerca di forme efficaci di sussidiarietà e dalla stessa incertezza e aleatorietà degli scenari previsionali. Queste tendenze di fondo hanno da tempo scosso la fiducia nella pianificazione, messo in crisi i suoi paradigmi e i suoi statuti disciplinari, imposto ripensamenti profondi della cultura amministrativa e professionale che si occupa di pianificazione. Nel campo urbanistico, la critica ai modelli “conformativi” e agli ordinamenti “gerarchici” ha spostato l’attenzione sulle logiche “performative” dei piani, sulle esigenze di flessibilizzazione degli apparati normativi, oltre che sulle forme di partecipazione sociale alla formazione delle scelte e sui meccanismi valutativi di supporto. Ancora più significativa l’evoluzione degli orientamenti nel campo della conservazione della natura e delle politiche ambientali. Qui lo spostamento dalle tradizionali politiche top-down verso quelle bottom-up, col crescente riferimento al ruolo degli attori locali e alle forme di gestione cooperativa delle risorse (IUCN. 1996, 2003,2004) è stato particolarmente evidente, così da configurare un importante “shift in focus” nelle dichiarazioni emergenti a livello internazionale.

2.7. Ciò che accomuna le diverse tendenze nel caratterizzare le “nuove” missioni della pianificazione non è soltanto il nuovo modo di concepire “le regole” che essa è chiamata ad esprimere, ma anche e forse più l’importanza crescente attribuita alla sua dimensione “strategica”. In altri termini, alla sua capacità di esprimere, sulla base di visioni di lungo termine e di largo orizzonte, obiettivi ed indirizzi strategici condivisi da una pluralità di soggetti interagenti, mettendo in risalto le poste in gioco e gli interessi coinvolti, le priorità e le opzioni di fondo. In questa direzione, la pianificazione strategica rinuncia deliberatamente ad una funzione direttamente “normativa” per esercitare piuttosto una funzione di stewardship, di guida, seduzione e persuasione nel corso di processi decisionali complessi e aperti, i cui esiti non possono essere fissati del tutto a priori. In quanto strumento di “governance” più che di governo, la pianificazione strategica non implica affatto, di per sé, un indebolimento dell’efficacia dell’azione pubblica, poiché al contrario consente di allargare l’area di influenza e la platea dei soggetti coinvolti, favorendo la concertazione inter-istituzionale, la cooperazione tra i diversi portatori di interessi e la regolazione negoziale dei conflitti d’interesse non risolvibili per via autoritativa. Ciò sembra del tutto in sintonia con le raccomandazioni della CEP (art. 5c) volte ad “avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche”.

2.8. Se si accetta l’idea che la pianificazione paesaggistica non possa limitarsi a definire le misure di protezione passiva, ma debba esprimere un disegno strategico di politiche del paesaggio, capace di confrontarsi con i processi di degrado e le esigenze di gestione che concretamente si manifestano, occorre rivedere anche la tradizionale missione conoscitiva della pianificazione. Quanto più la pianificazione si esprime in orizzonti strategici caratterizzati dall’apertura, dall’inclusione e dall’interazione, tanto più essa deve essere in grado di produrre “conoscenza regolatrice”, di motivare e giustificare le scelte che propone e di valutarne gli effetti, di individuare i valori non negoziabili e i campi di negoziabilità, di sollecitare l’attenzione di tutti gli interessati per le poste in gioco: non si difende ciò che non si conosce (non è un caso che la CEP indichi come prima misura la “sensibilizzazione”: art. 6A). Il rafforzamento della funzione conoscitiva della pianificazione ha però importanti implicazioni:

-

In primo luogo essa implica la capacità di offrire una lettura sintetica, inter– e trans-disciplinare del territorio e delle sue espressioni paesistiche, che non può risultare dal semplice accostamento delle letture settoriali. A tal fine è di grande interesse la sperimentazione in corso delle “interpretazioni strutturali” del territorio, esplicitamente richieste, seppure in modi diversi, da alcune legislazioni regionali (Toscana, Campania, Emilia-Romagna ed altre); esse, in sostanza, mirano ad evidenziare quegli elementi e quelle relazioni costitutive di lunga durata che possono essere considerate stabili o “invarianti” nei confronti di qualunque ipotesi di trasformazione.

-

In secondo luogo, la conoscenza delle realtà in atto non può in alcun modo separarsi da quella delle loro possibili evoluzioni (non si possono separare le cose dal loro divenire) più o meno nfluenzate dalle scelte d’intervento. Ciò comporta l’introduzione nei processi di pianificazione di procedure di valutazione preventiva, esplicita e trasparente, quali quelle già in vigore (come le Valutazioni d’impatto, le Valutazioni d’incidenza, le Valutazioni ambientali strategiche), opportunamente arricchite per quanto concerne gli aspetti squisitamente paesaggistici.

-

In terzo luogo, alla luce della CEP, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi implicano la piena considerazione delle percezioni e delle attribuzioni di valore da parte “dei soggetti e delle popolazioni interessate” (art. 6C). Considerazione che sembra doversi e potersi allargare non solo alle comunità e agli attori locali –direttamente e stabilmente impegnati nella “produzione” del paesaggio (o nella sua “edificazione”, come diceva il Cattaneo riferendosi alla campagna milanese riorganizzata sotto l’impulso delle riforme teresiane), ma anche dei visitatori e dei “care taker” che in vario modo concorrono a modellare il paesaggio e le sue rappresentazioni (come ad es. avvenne nella “invenzione delle Alpi” tra Seicento ed Ottocento da parte dei visitatori europei).

-

Problemi aperti

3.1. Le considerazioni di cui sopra lasciano intuire che la definizione del ruolo della pianificazione territoriale ai fini dell’attuazione della CEP è tutt’altro che semplice o scontata: si può anzi immaginare che costituisca uno dei temi di maggior rilievo che la Rete europea per l’attuazione della CEP (RECEP), in via di attivazione presso il Consiglio d’Europa, dovrà affrontare. Nel contesto italiano, il tema è indubbiamente complicato dalle incertezze interpretative e dalle aporie del Codice del 2004, anche alla luce delle modificazioni in seguito introdotte. L’entrata in vigore della CEP costringe infatti a discutere alcuni problemi di coerenza con gli indirizzi della Convenzione, che il Codice ha a in qualche misura lasciato aperti.

3.2. Il primo problema aperto riguarda il “focus” della pianificazione del paesaggio, il suo centro d’attenzione. Nella impostazione del Codice, essa ha due orientamenti compresenti, quella che fa riferimento ai “beni paesaggistici” (art.134), già tutelati per legge o individuati dai piani, e quella che fa riferimento agli “ambiti di paesaggio” (art. 135) in cui si ripartisce il territorio regionale in base alle caratteristiche naturali e storiche, a ciascuno dei quali sono attribuiti specifici obiettivi di qualità paesaggistica. Questo duplice orientamento riflette due diverse filosofie di politica del paesaggio:

-

nella prima, che ha trovato piena espressione nella Convenzione Europea, il paesaggio è un sistema che si articola in forme diverse, più o meno coerenti e pregevoli, in tutto il territorio; esso è di tutti e di ciascuno, la sua protezione risponde a diritti diffusi che riguardano il quadro di vita di ogni popolazione e non può prescindere dai legami d’appartenenza e identificazione che con essa si stabiliscono; la sua valorizzazione tende a coincidere con la valorizzazione del territorio, la sua “produzione” tende a saldarsi col suo “uso”, restituendo pienezza e qualità all’”abitare” il territorio; in questa filosofia, la politica del paesaggio richiede strategie d’azione per gestire i processi di trasformazione, il più possibile integrate, concertate tra i diversi soggetti aventi responsabilità di governo e condivise dai diversi portatori d’interesse;

-

nella seconda filosofia, (rappresentata al limite dalle Guidelines con cui l’Unesco inserisce determinati paesaggi culturali nel patrimonio mondiale dell’umanità, Iccrom 1998; ma rintracciabile anche nelle logiche con cui, in molti paesi, sono stati istituiti “paesaggi protetti” oggetto di particolare tutela, corrispondenti ad una delle categorie internazionalmente riconosciute: Iucn 1994), il paesaggio è una “emergenza”, un bene “eccellente”, di particolare o eccezionale valore, in quanto tale staccabile dal contesto territoriale; esso non “appartiene” alle popolazioni locali, la sua protezione risponde ad interessi universali o comunque sovralocali e può prescindere dalle relazioni che con esse si stabiliscono; la sua valorizzazione è, almeno in linea di principio, indipendente da logiche territoriali, il suo uso e la sua stessa specifica gestione tendono a staccarsi dai processi di produzione e dalle attività degli abitanti; in questa filosofia, la politica del paesaggio tende ad affidarsi soprattutto a regole di gestione, stabilite dalle autorità competenti e prevalenti su ogni pur legittima attesa di sviluppo.