Landscapefor activities

-

Gli obiettivi, lo statuto, il manifesto

-

Chi coordina, chi collabora, chi valuta e appoggia

-

Le attività per promuovere Atlas e Documents: interventi, mostre, convegni

-

Le reti e le iniziative di collaborazione. Le convenzioni, i partenariati, gli accordi di ricerca

-

Landscapefor documents: materiali utili per le iniziative e le riflessioni sul paesaggio attivo

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

SuperLS4

Abitare la montagna, abitare il Mondo

Introduzione

Il gruppo di lavoro formato da Gianluca Cepollaro, Jacopo Albasini (montagna), Umberto Anesi (governo del territorio), Serena Curti (cultura) e Ilaria Perusin e Paola Flor (paesaggio), e Maddalena Pellizzari (turismo-Dolomiti), ha incontrato Paolo Castelnovi per approfondire le riflessioni avviate nei mesi invernali sul tema di “ri-abitare la montagna”.

Al centro dei ragionamenti si pone l’abitare lo spazio alpino come un’opportunità, slegata dai limiti che l’ambiente montano impone e dalle ideologie che lo insidiano. Seguendo questo tragitto è emersa la necessità di esaminare tre vertici tematici che interessano trasversalmente le varie attività formative portate avanti dai singoli componenti del gruppo:

- la montagna;

- la salute e il benessere;

- la cultura.

Attraverso la messa in tensione di questi vertici, si vuole tentare di verificare l’idea che i luoghi di montagna, caratterizzati da un’alta qualità ambientale, culturale e sociale, possono garantire il benessere individuale e collettivo. Dalla formulazione di questa ipotesi emerge che il tema è insidiato da una serie di ambiguità legate all’individuazione delle condizioni favorevoli per un’alta vivibilità in montagna.

Paolo Castelnovi. Abitare la montagna abitare il mondo.

La montagna impone tre paradigmi, utili per abitare il mondo: tempo, spazio e relazione. Pensare che abitare la montagna significhi in qualche modo abitare il mondo è una prospettiva ricca di suggestioni, in particolare se viene letta attraverso le dimensioni del tempo e dello spazio, in una istanza non-localistica che tenta di ampliare lo sguarda quando si affronta il tema della preferibilità del vivere in alta quota. Lo spazio alpino infatti non offre condizioni territoriali particolarmente favorevoli che rendono la vita una questione semplice da affrontare. In questo senso, semplificazioni ri-abitative, come quelle dell’offerta di case a basso prezzo (case a 1 Euro) per stimolare il ripopolamento di aree marginali, giocando sulla constatazione che in montagna si respira aria buona, scoprono il fianco a numerose problematiche e critiche. Affrontare invece il tema attraverso la variabile “tempo”, inteso non come tempo breve ma profondo, e la variabile “spazio”, inteso non come spazio di prossimità bensì allargato, permette di alzare il livello della discussione.

TEMPO. Il nostro è solo uno delle migliaia di tempi del mondo, e in montagna certamente è meno importante di molti altri, ad esempio di quello delle acque (che segue quello del clima), di quello della vegetazione e del suolo fertile (che segue quello delle acque), di quello ciclico delle stagioni, per non parlare dei tempi più geologici. Sono quasi tutti tempi che hanno ritmi più lenti dei nostri. Facciamo l’effetto commovente degli uccellini, che quando li prendiamo in mano ne sentiamo il cuore battere a mille e capiamo la loro fragilità. Ne consegue la necessità di una messa a registro del nostro orologio su altri orologi più determinanti, e inoltre, agli effetti pratici, la necessità di inserire i progetti e le scelte fondamentali relative alla trasformazione in tempi lunghi. Nel nostro progettare dovremmo sempre ricordare le regole della salita: passo lento, lungo, costante.

Sicuramente i tempi della montagna sono “dis-umani” e per quanto riguarda i nostri progetti, ci stimolano a prendere la misura della nostra piccolezza, a calmare la superbia, a ottimizzare le nostre forze, a seguire piccoli progetti, a riconoscere che i risultati sono spesso diversi dalle attese. In pianura dove è semplice piegare l’ambiente a quello che vogliamo, è può facile chi i risultati del progetto coincidano con le premesse. In montagna, luogo particolarmente fragile, gli esiti spesso sono non prevedibili.

SPAZIO. Ciò che siamo abituati a chiamare “il contesto” è invece il “testo”. Progettazione è contesto. Il requisito minimo che viene dato a chi si abitua a lavorare in termini progettuali è che il progetto è un prolungamento del progettista, è un potenziamento delle sue capacità. Quindi, nel momento in cui si opera in termini progettuali, si tende a considerare erroneamente che noi e il nostro progetto siamo al centro della scena in cui stiamo recitando. Il resto è contesto. Questa tendenza è dentro il DNA motivazionale della persona che progetta e che tende ad affermare la sua progettazione. Nella pratica dei progettisti di costruzioni lo si vede spesso quando tentano di costruire la loro opera, ma in realtà si tratta di un peccato di superbia che rende inutile, talvolta dannoso, il progetto stesso. Nella montagna il contesto, ossia il fatto che ci troviamo immersi in un ambiente così duro e così autonomo, rende più facile capire che quello su cui si sta agendo rappresenta il vero risultato del lavoro. È l’insieme che emergerà nel tempo dall’ambiente su cui si agisce con il progetto, per coloro che vivranno quel luogo successivamente, ad essere rilevante. Affermare allora che verremo giudicati solo per quello che abbiamo fatto, non è corretto, perché verremo giudicati anche sugli effetti di quello che abbiamo fatto rispetto all’insieme complessivo. I giudici, infatti, non guardano quello che è stato fatto singolarmente, ma lo mettono in relazione sempre all’insieme. All’interno di un paesaggio, ad esempio, non conta una particolare opera realizzata in un determinato momento, ma conta l’insieme in cui l’opera è inserita. L’architetto pecca di superbia quando crede che la sua opera sia posta al centro del mondo, che tutto l’insieme del contesto venga ridotto a sfondo glorificante del testo che lui ha disegnato (progettato). La montagna, a seguito di questa riflessione, davvero insegna, perché ci pone davanti un contesto assolutamente padrone in cui il nostro agire rientra in un processo molto più ampio e lento di modificazione progressiva dove qualsiasi azione prometeica soccombe di fronte alle forze in campo. Nel nostro puerile mondo narcisistico crediamo che ci tocchi scegliere un punto e modificarlo o semplicemente metterlo al centro dell’attenzione perché quello diventi il segno del nostro operato e che tutto il mondo giri attorno. Al contrario non c’è comprensione e non c’è progetto di azione se non a partire dal fatto che con le nostre presenze e azioni si capisce e si modifica un insieme che per il 99% rimane inalterato: la nostra potenza di trasformazione puntuale si scioglie in un grandissimo metabolismo complessivo, rispetto al quale sarà medicina omeopatica o viceversa corpo estraneo da espellere come un batterio. Mai centro vitale di trasformazione: Prometeo in montagna perde e le aquile ne mangiano il cuore.

RELAZIONE. In montagna il rapporto comunitario è costretto e non è scelto, è dovuto dalle condizioni. La comunità tradizionale in montagna è frutto di una condizione costrittiva e di una ricerca di fragile equilibrio che ha come controparte la rinuncia o la limitazione della libertà individuale. L’iniziativa delle case a un euro è frutto di un processo di neo-colonizzazione delle zone marginali che va considerato in rapporto al fenomeno dell’abbandono che lo ha preceduto. L’abbandono delle aree alpine, infatti, ha provocato la dissoluzione della comunità che aveva per lungo tempo dato un senso alla relazione tra individuo e montagna. Quella comunità, che ha rappresentato la mediazione tra progetti individuali, trasformati in collettivi, e contesto montano, nel momento in cui si è dissolta, ha generato un cortocircuito tra il singolo e il suo spazio di vita. Bisogna pertanto rinunciare a pensare che i rapporti sociali siano in grado di risolvere i conflitti insiti nel contesto montano: nella neo-colonizzazione le nuove generazioni non potranno contare su questo elemento come strumento per mediare con la montagna. Questa mancanza è stata generata anche dall’enfatizzazione che le nuove generazioni hanno dato alla libertà individuale come base per realizzare i propri progetti di vita. Oggi, il rapporto uomo-ambiente è diventato un rapporto di carattere principalmente privato che riguarda le scelte individuali. Pertanto nella situazione odierna della montagna abbandonata, la nuova colonizzazione non può che configurarsi come eremitaggio, speculazione, comunità mancante. Il rapporto con l’ambiente è individuale (dove per individuo si disegna l’unità di missione, che per gli umani può essere, oltre al singolo, la famiglia, il piccolo gruppo). I motivi di relazione con l’ambiente montano sono così profondi e intimi da non poter essere condivisi socialmente. Ne consegue che le necessarie, indispensabili, relazioni culturali e politiche su cui si basa il consorzio umano non possono essere l’elemento vincolante e produttivo di grandi progetti comuni (come ad esempio accade per la città). In montagna non ci sono città perché il patto fra uomini è subalterno al patto tra il singolo e l’ambiente. Agli effetti pratici è evidente la necessità di tarare i progetti sulle autonomie e indipendenze individuali e di piccolo gruppo. Il comune sentire esiste solo come accordo temporaneo tra qualche decina di sentimenti individuali.

Opinioni a confronto

A seguito delle riflessioni proposte da Paolo Castelnovi si apre ad un confronto partendo da alcune domande legate a come combinare i tre paradigmi utili per abitare montagna e mondo (tempo, spazio e relazione) con la relazione tra le tre componenti cultura-montagna-cura/benessere oggetto della ricerca del gruppo.

- Come si inserisce all’interno di questa riflessione, il tema della salute individuale, vista non come assenza di malattia ma come stato di benessere bio-psico-sociale? Se, infatti, come si è detto, il progetto è parte del contesto e dell’ambiente in cui si colloca, allora anche un ragionamento sulla salute individuale nel contesto montano deve tenere in considerazione non solo l’elemento sociale man anche quello ambientale che influenza la salute dell’individuo. Ogni questione ambientalista avviata negli ultimi periodi dovrebbe uscire da complesso di colpa con cui si tende ad affrontare il nostro rapporto con l’ambiente; concetto di colpa, tra l’altro, che ritroviamo alla base della religione cristiana ed ebraica. Il punto di arrivo dovrebbe essere quello di comprendere che il benessere che ci sta attorno è la nostra libertà. Questo punto di arrivo è stato raggiunto in primis dalle filosofie orientali. Quando il sistema (il contesto) è sostenibile (autonomo), allora l’individuo che se ne è fatto carico, può considerarsi libero. Questa idea trova riscontro in natura: l’uomo in quanto mammifero si prende cura della propria prole fino a quando non raggiunge l’indipendenza. La nostra libertà avviene nel momento in cui coloro di cui ci siamo presi cura sono diventati autonomi. Se questo tipo di rapporto e questa idea di cura si applicano anche al contesto, allora un contesto sano (sostenibile) vuol dire maggiore libertà individuale: più il contesto (l’ambiente) ha una sua autonomia, meno sono impegnato a curare situazioni di malessere.

- Sembra che il pensiero orientale sia arrivato a determinate conclusioni sul rapporto e la co-implicazione tra salute individuale, benessere ambientale, cura del contesto che il pensiero occidentale non ha saputo affrontare in pieno il tema, scegliendo una strada diversa; si pensi, ad esempio al concetto di colpa della tradizione giudaico-cristiana. Rimane quindi solo la via “orientale” per declinare la relazione tra benessere del contesto e salute individuale? Questa questione si gioca all’interno dell’idea di limite fissato e limite da oltrepassare. Richiama, inoltre, il tema dei confini, più o meno porosi, tra culture. È vero che andare a prendere a prestito concetti di altre culture è un lavoro difficile, così come ogni traduzione risulta sempre complessa, però è anche verso che alcuni ragionamenti del pensiero orientale possono diventare fonte di ispirazione e accrescimento.

- Ci sono una serie di stereotipi legati alla montagna, quando si parla di salute e benessere, soprattutto ad un mondo alpino fittizio abitato da una comunità ideale. Uscire fuori da questi stereotipi però non significa demonizzare la comunità montana in quanto tale ma prendere atto che essa è frutto di una situazione costrittiva di contesto che ha trovato sostenibilità in rapporto con l’ambiente, trovando una situazione di equilibrio grazie a un patto di non belligeranza tra uomo e montagna. Questo “stare sostenibile” paga il prezzo di una forte limitazione della libertà individuale perché per tenere in equilibrio il sistema bisogna impegnarsi collettivamente. Quello che conta è comprendere la necessità di rinunciare all’idea che solo i rapporti sociali e i progetti collettivi costituiscono il paradigma di riferimento per risolvere i problemi di contesto.

- Tempo lungo e tempo lento della montagna, si contrappongono alle esigenze contemporanee, sia individuali che politiche, di risposte immediate. Molte decisioni vanno prese affinché abbiano ricadute sul breve termine. Sulla progettazione invece, è fondamentale la lettura del paesaggio e del contesto che richiede una visione di insieme, oltre agli aspetti fisici, e che prenda in considerazione tanti ambiti tra cui la formazione e l’educazione. Progetto, contesto, lettura, educazione, formazione: questi processi vanno accompagnati sul territorio, ma da chi? Chi è l’attore: l’eremita, il nuovo abitante venuto dalla città o il nativo? Quanto conta il ruolo dell’equilibrio in contesti fragili come quelli montani? Cultura, paesaggio e azione di governo del territorio rappresentano una relazione forte all’interno della quale dobbiamo muoverci. Tutti questi aspetti sono collegati e il ruolo dell’equilibrio nei contesti fragili di montagna è decisivo. Tuttavia in una situazione, come quella attuale, in cui si avverte la mancanza di strategie, emerge come un problema la connessione tra una direzione collettiva e le scelte individuali. Viviamo in un’epoca in cui siamo eredi senza direzione di marcia, soprattutto per quanto riguarda la cultura e l’architettura, mentre va meglio per le scienze ambientali. La connessione tra cultura (sede del progetto) e azioni progettuali stabilisce la cornice all’interno della quale avviene la ricerca dell’equilibrio.

Il difficile progetto per la montagna senza villaggi

Per chi ha visto (e denunciato) il corso quasi indisturbato dell’abbandono della montagna negli ultimi 70 anni, è chiaro che la situazione attuale è ormai un’altra storia, con nuovi attori e un nuovo senso della vita.

È chiaro perché ci ricordiamo dei montanari che non ci sono più, quelli che sono in piedi alle cinque e correggono il primo caffè con due dita di grappa, quelli con il passo sempre uguale in salita o in discesa, dopo un’ora o dopo dieci di cammino, che danno del voi al coniuge, che non sono mai entrati in un ospedale.

Quelli volevano fare quello che facevano (forse avrebbero preferito un po’ meno di fatica…), non avevano altro progetto che mantenere le qualità del loro spazio di lavoro e di vita (e scusate se è poco…). Ovviamente si trattava di un progetto implicito, a cui partecipava l’intera comunità ma quasi non consapevole, che però permeava da molte generazioni e coerentemente tutti gli atti quotidiani e gli eventi ricorrenti, a partire dal modo testardo di coltivare e di allevare sino agli incontri della festa e alle relazioni con i forestieri.

Era l’ultima generazione di una società abbastanza completa in sé, gelosa della propria autonomia, priva di invidie per lo status dei cittadini che venivano in visita, con una vita d’altura consapevole di una alterità irriducibile ma non conflittuale con la città in basso.

Ora la montagna è abitata, poco e saltuariamente, dai figli e dai nipoti di quella ultima generazione di indigeni indipendenti e da qualche forestiero che per scelta (gli europei) o per necessità (gli altri) non sta in città. Si tratta quasi sempre di gente che è vissuta in ambiente urbano, che ha assaporato lo status del cittadino, di chi ha facile accesso ai servizi, è immerso in un mare di opportunità, conosce superficialmente molti luoghi e molte persone, comunica prima di pensare, ha un rapporto raro e sporadico con la natura.

Eppure quei cittadini hanno scelto l’habitat montano che sanno richiedere comportamenti inversi a quelli di città: l’accesso ai servizi è faticoso, il ventaglio delle possibili attività è molto modesto, sia per il lavoro che per il tempo libero (per lo più ricalcano le attività svolte secolarmente, ora con meno fatica), le frequentazioni di persone sono limitate (ancora più di quelle delle passate generazioni, quando i villaggi erano ben popolati), le comunicazioni sono ridotte e saltuarie (anche i cellulari spesso non hanno campo), il rapporto con la natura è sistematico e continuo, ineludibile (anche data la generale modestia degli spazi al chiuso).

Insomma, coloro che, per nostalgia o senso di impresa, vanno oggi a vivere in montagna, fanno consapevolmente la scelta di un modello di vita culturalmente alternativo a quello urbano a cui siamo abituati.

Sono scelte che si traducono in comportamenti nuovi, difficili da distinguere tra quelli indotti da mode passeggere e quelli che si stanno radicando in una nuova struttura socioculturale.

In generale si riscontrano alcuni aspetti costanti: se da una parte si cerca di mantenere un kit minimo di urbanità a cui si è abituati, d’altra parte si esige che rimangano intatte quelle diversità alternative per cui si è deciso di salire ad abitare in quota, con un senso di liberazione, dopo generazioni che invece scendevano a valle, col magone nel cuore.

Il nuovo montanaro apprezza la natura e il paesaggio in modo “colto”, molto più esplicitamente e con attenzione dell’abitante storico; ha un modello di vita sobrio, spesso per scelta o per rendere più sostenibile la sua scelta di vita; ha un modello di lavoro e di tempo libero con consistenti quote di attività fisiche all’aria aperta. Fin qui si tratta di un identikit facilmente constatabile, che tiene insieme quasi tutto l’eterogeneo accrocchio dei nuovi montanari.

Ma si verifica anche una situazione disgregante: chi sceglie la montagna per difendersi dalla società dei social e della comunicazione ossessiva e obbligatoria ha certamente un progetto di vita, ma spesso stretto in una chiusura autistica che porta alle scelte solitarie, all’individualismo sociale. Insomma la montagna desiderata è pensata nell’immaginario dei nuovi abitanti più come un eremo che come un cenobio.

Con questo punto di vista è forse la dimensione del villaggio quella che più si è persa con la fine delle comunità storiche. Era una comunità modesta, di poche decine o centinaia di persone, che è sempre stata stretta ai più giovani ma che ha reso potente il progetto implicito dell’insediamento rurale, perché capace di lavori titanici dei terrazzamenti, delle canalizzazioni, degli spietramenti e dei disboscamenti per aver pascoli, sfalci e seminativi. Era quella che ancora durava nel coutumier tradizionale (che sostituiva la legge ufficiale, di città) e che dava alla riunione dei capofamiglia un ruolo strategico per le imprese comuni di fronte alle avversità collettive.

Oggi chi abita la montagna sembra preferire “la vita solitaria” leopardiana, o più probabilmente soddisfa le proprie esigenze di relazioni sociali partecipando a reti aterritoriali, tra persone anche molto distanti, incontrate direttamente in modo saltuario e individuale, non condiviso con i vicini.

E’ chiaro che, con questo approccio, l’insediamento montano in cui si abita viene vissuto più come un condominio piuttosto che un villaggio: genera problemi di gestione dell’esistente piuttosto che spingere a progettare imprese collettive per garantire un futuro migliore a quel luogo e alle stirpi che lo abiteranno.

Di fatto è ciò che riscontriamo storicamente: questi sono i risultati operativi di interventi, pur sempre preziosi, di riabilitazione di interi nuclei in abbandono, o di programmi di reintroduzione di pratiche rurali che si erano andate perdendo, o di organizzazione ad albergo diffuso di abitati sparsi in vallate tagliate fuori dal turismo invernale.

Si tratta quasi sempre di progetti sostenuti da un sostanzioso contributo pubblico e/o da una forte capacità di mobilitazione e senso imprenditoriale di un soggetto promotore, che hanno successo nella fase di creazione dell’infrastruttura o della sede fisica della nuova attrezzatura e che poi vanno perdendo energia e sostenibilità quando si passa alla fase gestionale e alla imprenditorialità distribuita tra i fruitori dell’intervento: i nuovi abitanti di cui si è tracciato il profilo sinora non ne sanno fare tesoro.

Questa lunga premessa per mettere a fuoco un aspetto sinora trascurato, ma fondamentale per chi studia strategie di valorizzazione territoriale della montagna.

Si può sintetizzare brutalmente così: l’insediamento montano può disporre in prospettiva di nuove risorse umane che lo abitano riconoscendone il valore, ma la loro strumentazione progettuale e organizzativa per affrontare i problemi di un territorio così impegnativo è oggi probabilmente inadeguata, mancando spesso la capacità di intervento collettivo e di lungo periodo.

Ora, se questa è la tipologia socioculturale e psicologica dei nuovi abitanti, con questa dobbiamo affrontare il problema: non possiamo contare su cambiamenti diffusi e strutturali nel breve periodo.

Dunque ogni programma che si prefigga una valorizzazione sostenibile dell’insediamento montano non può prescindere dalle caratteristiche di questa nuova tipologia di abitanti, pena la perdita dell’investimento, delle energie di tutti i soggetti, dell’impegno dei migliori progettisti e denari pubblici.

Quali le strade da percorrere per affrontare il problema?

Credo si debba scartare la forzatura a comportarsi “come” in un villaggio tradizionale, che, come abbiamo visto, era organico a un sistema di vita e di scelte chiuso localmente ma spinto ad azioni collettive e di lungo periodo, mentre qui abbiamo a che fare con soggetti aperti al mondo ma che tendono a non aderire convintamente ad azioni collettive di grande portata.

D’altra parte si sta dimostrando necessaria ma non sufficiente la strategia della diffusione degli standard di servizio urbani, centrale nel Programma Aree Interne. Infatti gli interventi previsti per le Aree interne soddisfano (forse) la richiesta di accessibilità a dotazioni minime di servizi, ma (probabilmente) poco riescono ad incidere sulla particolarità specifica del vivere in montagna.

La vita di montagna è desiderata dai nuovi abitanti, ma questi in molti casi non riescono a sostenerla nel tempo, non tanto per la mancanza di servizi per loro, ma per la mancanza di progettualità e di competenza riguardo i lavori che loro possono svolgere, riguardo le produzioni o i servizi che loro possono fornire ai cittadini di pianura.

Infatti i nuovi montanari tendono a trascurare una risorsa implicita nella loro stessa storia: la loro conoscenza del sistema città, dei gusti e dei modi dei cittadini. E’ d’altra parte evidente che solo con una nuova relazione con la pianura, che è il naturale sbocco di mercato della montagna si può raggiungere una prospettiva decente di vita in quei contesti.

Dunque, se non si vuole che la montagna diventi, come il mare, un archetipo dei luoghi di abitazione di cittadini non attivi (perché ricchi, o in vacanza, o pensionati), occorre facilitare iniziative produttive di nuova generazione per i nuovi abitanti, promuovendo quelle che valorizzano in modo sostenibile le risorse proprie della montagna mettendole a disposizione dei cittadini di pianura, ma curando che ciò possa realizzarsi anche da parte del singolo operatore, non necessariamente integrato in una comunità di intenti con gli altri abitanti.

È una prospettiva di notevole difficoltà, che chiede di superare la fiducia nelle opere di interesse generale, sinora considerate infrastrutture di base generatrici automatiche di progettualità e sviluppo diffuso.

Quindi non fidiamoci più “soltanto” di recuperare interi nuclei abbandonati, o di completare sistemi di strade forestali che danno accesso a ogni pascolo, o di costruire servizi scolastici o per il tempo libero teoricamente utili per abitati dispersi: quasi tutte quelle esperienze, preziose nella loro ideazione, gloriose al momento della realizzazione, dimostrano dopo qualche anno la loro bassissima efficacia nell’innesco di processi autogeneratori di sviluppo e di radicamento di nuove forze insediative.

Ma è anche difficile promuovere con successo lo sviluppo di attività imprenditoriali di singoli operatori con strumenti top-down, come siamo abituati a fare con i programmi mirati: come si è detto prima abbiamo a che fare con una tipologia di soggetti nuova, carica di attese, eticamente motivata, ma quasi sempre poco strumentata e per certi versi ingenua, che in ogni caso difficilmente si adegua a percorsi standard già tracciati.

L’unica strategia potenzialmente applicabile a questo tipo di “nuovi coloni” è quella che si cerca di attivare per le start-up di processi innovativi: assicurare una promozione iniziale a fronte di una bozza di progetto del proponente e del suo impegno duraturo, ma soprattutto garantire un accompagnamento sistematico, competente e operativo, sul campo (è il caso di dirlo), per alcuni anni.

E’ una strategia pubblica che costa molto in termini di “tempo politico” (presenza sul territorio di agenzie competenti, alleanza con i sindaci dei piccoli comuni, comunicazione delle iniziative etc.) e risorse umane di qualità (soprattutto per l’accompagnamento), ma probabilmente costa molto meno di ogni strategia di lavori pubblici che sinora ha catturato la gran parte delle risorse per la montagna.

Quando ogni valle avesse due o tre esempi di nuovi abitanti che riescono a radicare le proprie attività, è quasi certa l’attivazione dei neuroni-specchio sociali che moltiplicano le buone pratiche in infinite varianti locali e rigenerano il territorio con una diffusione risolutiva.

Sarà allora il caso di una lezione di sviluppo dalla periferia al centro, per cui un territorio, proprio per le sue stesse caratteristiche viene scelto per essere abitato con comportamenti etici e sobri e induce trasformazioni sostenibili e adeguate ai tempi: un modello di scelte per le nuove generazioni, un modo sano di abitare il futuro.

Paolo Castelnovi

AtlasFor Visit Acquese

AtlasFor Visit Acquese è un progetto di Landscapefor dedicato ad Acqui e al territorio circostante.

Il progetto,svolto nel 2021 (tempi di pandemia) con il contributo operativo del Comune di Acqui, ha prodotto due archivi locali, schedando circa 90 i punti d’interesse, di cui 30 in Comune di Acqui Terme, e i restanti distribuiti tra Alice bel colle, Bosio, Campomorone, Castellazzo Bormida, Ceranesi, Cremolino, Grognardo, Incisa Scapaccino, Lerma, Maranzana, Molare, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Prasco, Quaranti, Ricaldone, Tiglieto, Trisobbio.

Parte dei materiali per la redazione delle schede deriva dalla collaborazione offerta da funzionari del Comune di Acqui, mentre per il resto si tratta di un work in progress, sino ad ora svolto direttamente dalla redazione centrale di Atlasfor, con tutti i limiti derivanti dai vincoli imposti ai movimenti e agli incontri dal Covid19. In particolare andrebbero completate le schede riferite ai Comuni dell’Acquese, i Bistagno, Bubbio, Bosco, Marengo, Casaleggio Boiro, Gavi, Masio, Roccaverano, Rocca-Grimalda, San Cristoforo, Tagliolo Monferrato, Visone, Voltaggio.

La redazione delle schede dell'Acquese è curata da Raytrayen Lauria Beakovic, Edi Guerzoni e Isabella Rizzitano; quella delle schede di Acqui, fermo restando il contributo degli uffici comunali è curata prevalentemente da Milly Paglieri.

AtlasFor Ucraina: 3 aree di attività

A partire dal mese di aprile 2022 Landscapefor ha avviato il progetto AtlasforUcraina, a favore dei rifugiati ucraini a Torino e Genova, predisponendo una sezione dedicata alle persone ucraine su Atlasfor. Tutte le informazioni sono geolocalizzate e si possono leggere in una mappa in progress, su una piattaforma open source, con testi in inglese, italiano e ucraino.

Il progetto AtlasforUkraine si articola su tre aree di attività:

#1: Servizio di seconda accoglienza

Abbiamo offerto ai rifugiati un servizio di orientamento con una mappa in ucraino di immediato accesso dal cellulare, dotata della funzione around me per scoprire subito quello che si trova intorno, con il fine di aiutare a rintracciare i luoghi e i servizi utili alla prima accoglienza.

Stiamo lavorando sull’accoglienza dei comuni di Torino e di Genova. Di queste città abbiamo inserito non solo i riferimenti sanitari e amministrativi di prima necessità, ma abbiamo mappato anche i servizi predisposti per far fronte ad una permanenza prolungata dei nuovi ospiti: dai luoghi religiosi, alle associazioni di comunità, dai punti di incontro alle offerte di lavoro, gli istituti di microcredito, i negozi etnici, i mercati, i parchi pubblici, i beni culturali, i luoghi del verde, dello sport, della musica.

#2: I luoghi del cuore

Abbiamo proposto ai rifugiati una valorizzazione identitaria, di presentazione e di scambio di saperi tra i luoghi italiani e le città ucraine da cui si proviene.

In Atlasfor è stato avviato l’inserimento di foto, video e podcast audio, localizzandoli nelle vie e nelle piazze di origine. Accanto alle immagini è stato inserito un racconto di poche frasi, per far capire il valore sentimentale e identitario che ha quel luogo. Si tratta di una mappa in progress dove ciascuno può segnalare i propri punti di riferimento culturale e partecipare a formare un affresco collettivo, con le immagini dei “luoghi del cuore”, degli eventi culturali e delle testimonianze della storia personale e collettiva a cui appartiene.

A questo scopo abbiamo inserito nel nostro gruppo di lavoro due giovanissimi ucraini residenti a Torino che, oltre a tradurre l’atlante in lingua ucraina, hanno iniziato un’opera di networking per il popolamento dei luoghi d’affezione.

#3: Valorizzare l’identità personale e il patrimonio comune

AtlasforUcraina si rivolge a studenti e studentesse che vogliano partecipare, sia per inserire i propri punti di interesse materiali o immateriali, sia per riflettere sugli aspetti del patrimonio utili per il proprio ciclo di studi. Ma anche il target degli adulti è importante, per far emergere i luoghi di valore identitario che non si vogliono perdere, la continuità con il passato che si vuole mantenere negli spazi comuni.

L’iniziativa AtlasforUcraina ha riscosso l’interesse della Ukrainian Cultural Fondation (l’agenzia operativa del Ministero per la Cultura nazionale) e della Commissione per la Cultura e l’Istruzione al Parlamento europeo (tramite l’interessamento della past-president, Onorevole Silvia Costa).

L’iniziativa è di totale gestione culturale, operativa ed economica dell’Associazione Landscapefor, di Torino.

Riuscire a ri-uscire

Possiamo uscire, riaprono negozi e bar. Possiamo muoverci e andare a pranzo fuori.

Se stiamo attenti riusciremo a farlo in modo da non riaccendere il contagio.

Per questo è importante gestire le attività in modo da evitare contatti inutili e far sentire in sicurezza tutti: servono le vetrine virtuali degli eventi e dei prodotti, e i servizi di prenotazione per utilizzare senza incidenti musei, centri sportivi, ristoranti e teatri.

Se i clienti o gli habitués conoscono il sito o il telefono del locale che vogliono, per chi voglia fare una gita fuori porta o una passeggiata in centro manca un quadro delle offerte, che si aggiorni in tempo reale e dica dove c’è posto per mangiare, visitare, giocare.

Atlasfor è una mappa dei beni e delle attività culturali, e nell’emergenza offre questi servizi.

Nei prossimi giorni invitiamo 1000 operatori di Liguria e Piemonte a partecipare alla mappa e segnalare on line le proprie attività, i prodotti, il quadro delle prenotazioni: il visitatore avrà a disposizione lo stato dei servizi a cui rivolgersi e visitare, comprare, mangiare dove c’è posto.

L’inserimento in Atlasfor è gratuito e viene attivato in pochi minuti. Dopo il 30 giugno gli operatori scelgono se completare la scheda, con una presentazione diffusa delle proprie attività, o rinunciare, se il servizio non interessa.

Speciale AtlasFor Magazine al Circolo dei Lettori

Il numero speciale del Magazine è dedicato alla presentazione di AtlasFor per la città di Torino del 9 aprile al Circolo dei Lettori. La serie degli interventi ha inizio con il contributo di Paolo Castelnovi:

- il saluto della Città, intervento di Alberto Sacco, Assessore al Commercio e al Turismo della Città di Torino.

- La valutazione strategica, Daniela Broglio, Direttrice Turismo Torino e Provincia, descrive i potenziali scenari di sviluppo e utilizzo della piattaforma.

- L'occhio dell'architetto, come raccontare un progetto su AtlasFor con la testimonianza dell’architetto Luciano Pia, progettista del 25 Verde.

- Valorizzare l'architettura recente, Emilia Garda, docente nel Politecnico di Torino, consigliere della Fondazione per l’Architettura di Torino, propone AtlasFor come strumento per lo storytelling dell’architettura recente della città.

- Paesaggio Attivo: il Caffè Elena, il punto di vista di un imprenditore sulle potenzialità offerte dall’atlante: intervento di Fulvio Griffa, titolare dello storico Caffè Elena.

- Una prova riuscita per un grande progetto: intervento di Ugo Bacchella, Presidente Fondazione Fitzcarraldo di Torino.

- Alleanze virtuose: la valutazione di un partner strategico: intervento di Caterina Fioritti, Vice Presidente di Federalberghi Torino.

Leggi tutti gli articoli sul Magazine

Leggi l'articolo di Marina Paglieri riguardante AtlasFor pubblicato il 7 aprile su "La Repubblica".

Un manifesto: ATLASFOR CONNECTING SMART CITY

(Sovrapposizione delle metropolitane di 100 città di Eugenio Caterino su organiconcrete.com)

Paolo Castelnovi per il Giornale delle fondazioni - Dicembre 2018

Un manifesto: ATLASFOR CONNECTING SMART CITY

Oggi, nell’eclisse di credibilità delle grandi strategie pubbliche, i criteri stessi del “bene comune” non si possono più dare per condivisi. È tempo di verifiche e di schieramenti che coinvolgono anche chi lavora nella e per la cultura, perché sono i fondamentali stessi della cultura a essere messi in discussione. È tempo di mostrare come i temi culturali di cui ci occupiamo siano agenti di qualità della vita e di sostenibile e diffuso benessere. E’ tempo di mostrare che la cultura serve.

La cultura è preziosa perché è l’unico luogo dove si trovano, di default, risorse di energia, di know-how, patrimoni umani e materiali per costruire in modo pacifico, collaborativo, piacevole, la casa di domani. Ma oggi non basta più dichiarare l’intenzione, l’obiettivo, la strategia: le parole “stanno a zero” perché troppe, inflazionate, non verificabili. Ormai abbiamo bisogno di consolidare costrutti operativi, di accertare pratiche e di appoggiare sperimentazioni. Dobbiamo mostrare che serve, dobbiamo ricominciare bottom-up a mettere in rete i Saperi sperimentati e in costruzione e farne vedere l’efficacia e la sostenibilità.

Per sostenere il ruolo politico della cultura - perché è di questo che stiamo parlando - è urgente verificare se e a quali condizioni queste reti - come le calze - riescano ad essere “autoreggenti” in assenza di “giarrettiere” istituzionali. E’ ormai una urgenza politica, che vale per la cultura “laureata” ma anche per quella dell’innovazione.

Per la prima occorre almeno riconnettere la Scuola ai Saperi e ristabilire la credibilità dello studio del passato per capire come comportarsi nel futuro. Ma occorre anche ripensare il ruolo della cultura dell’innovazione, ad esempio quella di “Smart City”, che diventa inutile se - producendo servizi - non si occupa di farne comprendere e condividere tra i “city user” il valore in termini di sostenibilità, di integrazione, di etica sociale.

SMART CITY AL SERVIZIO DEL PAESAGGIO ATTIVO

Ma in particolare bisogna condividere le priorità. Occorre tener conto che, in questi anni, il “senso comune” delle comunità urbane ha avuto come priorità: la sicurezza, l’inclusione sociale, la lotta al disagio e alla povertà, la ricerca di lavoro soddisfacente. Sono temi sedimentati, per i quali ormai una parte di popolazione, che potremo definire “passiva”, attende soluzioni millenaristiche da affidare a “uomini della Provvidenza”; in tal quadro, troppo poco ci si attrezza ad affrontare con un’etica della responsabilità da rigenerare usando la cultura, anche nella dimensione high tech dei progetti Smart City. Eppure proprio l’alleanza tra nuovi/antichi strumenti culturali e comportamenti responsabili delle comunità ha prodotto un nuovo fronte di strumenti per la sostenibilità ambientale ed energetica: il solo che forse ci può ancora far evitare disastri epocali. Anche i temi delle sicurezza, dell’inclusione, del lavoro richiedono una analoga alleanza. E soprattutto una analoga intelligenza laica e spirito di collaborazione responsabile, unico antidoto al polverone delle insofferenze egoistiche e del rinvio vigliacco dei problemi ad .

Una collaborazione tra la cultura tradizionale e Smart City supera l’effetto di un’iniezione di tecnologie per la sostenibilità e l’efficienza della città, e può generare risposte differenti alle problematiche socioculturali in cui si dibatte la comunità urbana. Vogliamo dare strumenti non solo a chi percepisce il disagio ma interagisce con i cambiamenti disagevoli del paesaggio sociale e culturale e vuole reagire con azioni di contrasto: li chiamiamo (e ci chiamiamo) PAESAGGIO ATTIVO.

Siamo tanti, siamo diffusi ma siamo piccoli, siamo così impegnati nel nostro microcosmo da trascurare di fare rete, di acquistare massa critica, di essere riconoscibili anche da chi non conosciamo.

Con chi è impegnato nell’universo “Smart City” vorremmo studiare strumenti per potenziare il dialogo tra gli attori del Paesaggio attivo, per agevolare una mediazione culturale, sociale e generazionale che non solo responsabilizzi i soggetti ma li porti a condividere fasi e obiettivi dei progetti che affrontano temi sociali e culturali.

Perciò pensiamo la Città Smart come un processo culturale che si radica in chi la abita. Quanto più si adatta alla forma della comunità e del territorio urbano, tanto più si riconosce di valore poiché i nuovi servizi sono adottati come propri da chi li usa.

Lavoriamo quindi per unire - nei progetti dei nuovi servizi – la cultura tradizionale con quella innovativa della Smart City. Se da una parte potenziamo il senso secolare di identità mediterranea (sana, solare, accogliente) e di spirito illuminista, collaborativo e partecipante che ci fa dire: abbiamo costruito nei secoli la nostra città per presentarla agli ospiti, dall'altra dovremo usare la cultura di Smart City per farci responsabili della gestione della città “nostra”, fino a poterci vantare: chiediamo scusa, ma stiamo lavorando per NOI.

MAPPE PER RICONOSCERSI COME PAESAGGIO ATTIVO

In questa fase possiamo tentare un inventario del Paesaggio attivo. Anche se è bene essere privi di modelli metodologici consolidati di valutazione, nel chiamare a raccolta tutte le esperienze, i cantieri, le start up presenti sul territorio, occorre comunque stabilire alcuni requisiti fondamentali, affinché le attività possano dare un contributo di interesse generale; ovvero, è necessario che le iniziative di Paesaggio attivo si pongano:

1) criteri organizzativi che mettano al primo posto le relazioni con gli utenti e con le altre attività in termini di:

a) ascolto delle esigenze espresse e analisi dell’impatto reale e percepito delle problematiche emerse sulla qualità della vita, i diritti, gli spazi e i comportamenti pubblici; b) crescita di comportamenti responsabili e consapevoli; formazione di reti partecipative; condivisione di modelli di governance dei progetti adeguati in termini di competenze, ma estese il più possibile nei comportamenti comuni;

2) strategie per promuovere e sostenere il programma nel tempo, favorirne la revisione e l’integrazione, raccogliere i feed-back di valutazione e mostrare l’interazione attivata, misurare e diffondere i risultati.

A tale scopo occorrono impegni tenaci e competenze non solo specialistiche per confrontare situazioni ed esperienze nella loro evoluzione temporale e territoriale, sulla base di dati e documenti scientifici accessibili ai cittadini interessati. Ormai è evidente che non basta esporre “Open Data”: questi possono essere la base per una narrazione coinvolgente del percorso che si sta compiendo, aprendolo all’ascolto anche di soggetti non immediatamente interessati ma vicini (per diversi motivi) a chi è direttamente coinvolto. E’ l’unico modo per ampliare il progetto e renderlo politicamente rilevante: come insegnano le esperienze di Sharing e di Circular Economy, che si reggono su uno sviluppo costante della platea coinvolta.

A fronte di una grande quantità ed eterogeneità di voci ed esperienze e delle loro interazioni, diventa indispensabile una modalità di rappresentazione ordinata per gestire in modi differenti una complessità che minaccia di rendere incomunicabile la raccolta (e quindi fallire l’obiettivo di fare rete) lasciando ciascuno nel proprio ambito settoriale/locale dal quale non nasce nulla di nuovo.

Le mappe (territoriali e concettuali), come le carte geografiche degli esploratori, sembrano lo strumento più adatto ad avvicinare soggetti diversamente interessati alla ricognizione del Paesaggio attivo.

Proprio con questi strumenti base (di ascolto, di messa in rete e di comunicazione delle esperienze) agisce la piattaforma ATLASFOR, che con il progetto APPA - Atlante del Patrimonio e del Paesaggio attivo - localizza, documenta e racconta accanto al Patrimonio (le cose e i luoghi) anche le iniziative e gli esperimenti di interesse culturale di servizio pubblico, privato e del III settore: il Paesaggio Attivo.

In APPA assumono anche un ruolo strategico le strategie “Smart City” degli assi “Living”, “People”, “eGovernance”, in questi anni paradossalmente poco esplorati nelle loro potenzialità. Sono ambiti di azione che, nella prospettiva dei promotori, dovrebbero accompagnare e fare da supporto socio/politico/etico agli aspetti “Economy”, “Environment” e “Mobility” che primeggiano nei programmi di finanziamento EU per Smart City.

Perciò ATLASFOR si propone come strumento base per una strategia CONNETTING SMART CITY:

La prima prova di APPA che interessa le Start Up di Smart City si sta compiendo in questi giorni a Torino e sarà pubblicata ai primi del 2019 su AtlasFor: coinvolgendo e documentando un centinaio di iniziative, tra tradizionali e innovative.

É in lavorazione la documentazione di AtlasFor per altre aree strategiche di Piemonte e Liguria, avviando così uno strumento culturale di nuova generazione, in grado di suscitare una differente modalità di turismo, quello “politico”, curioso delle pratiche culturali innovative che fanno piacevole e condivisa la città e il territorio.

Integra, commenta, aderisci a questa bozza di Manifesto.

Collaboriamo per realizzarli. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pretendere il piacere vero

(Giovanni Battista Piranesi, Arco di Tito, 1756 1760, acquaforte, Museo di Roma)

Paolo Castelnovi per il Giornale delle fondazioni - Novembre 2018

Pretendere il piacere vero

Un predicozzo ai giovani, il nuovo proletariato che non ha da perdere che le proprie incertezze, che può (deve) ribellarsi a quanti, accampati come i pecorai nella Roma di Piranesi, governano senza idee un paese sempre più indebitato e sempre meno disponibile a qualificare il futuro usando le proprie radici culturali.

Ma perché quelli che sono messi peggio sono quelli che protestano meno? Di questi tempi non hanno voce i 30 milioni (metà del Paese) che hanno meno di 30 anni o che sono loro genitori. Non si accorgono che stanno perdendo la possibilità di vivere al meglio il futuro?

Come mai non gridate: voglio sapere quali effetti avranno le politiche proposte da chi comanda tra 10, 20 e 30 anni?

Perché non capite che qui comanda qualche milione di maschi bianchi, abituati a non fare i conti con i soldi che hanno, che si propongono di continuare a vivere (male) sopra le proprie disponibilità, facendo pagare questo lusso di oggi a voi, adulti del 2040?

Perché non ricordate l’abc delle regole borghesi: guardare bene ai lati quando si attraversa, non accettare caramelle dagli sconosciuti, non prendere mai niente a debito e, se si prende, saldare immediatamente…. perché non vi indignate dei padri che vi fanno vivere in mano agli usurai e non gli dite in faccia che quando lo strozzo si alza (lo spread) non dipende dall’usuraio (è ovvio, è la sua parte in copione) ma da chi va a chiedergli soldi, pur non avendone assoluto bisogno?

Ma non è una questione solo economica: c’entrano le scelte di vita fondamentali.

Infatti è comprensibile che noi adulti non ci pentiamo dell’egoismo e dell’accidia, di esserci impegnati poco e male per il bene del Paese e di aver vissuto più in grande del nostro portafoglio, ma è incredibile che anche voi giovani, che evidentemente non avrete quelle possibilità, non vi orientiate diversamente.

Perché prevale il tirare a campare? Perché il motto del ’68 “siate realisti: chiedete l’impossibile” oggi si declina nella richiesta di avere una paghetta permanente? E quando tra due, tre anni, un ragioniere cattivo dirà: “non ci sono più i soldi, basta paghetta”, voi che farete? Pesterete i piedi per terra?

Perché non pretendete che si premi il lavoro che si fa non solo per avere una paga ma per partecipare a un’impresa per il bene comune? Perché non rivendicate il diritto di provarvi nel lavoro più nobile e utile senza essere ostacolati, senza sentirvi di serie B, senza che vi si dica, sotto sotto: tanto voi lavorate per piacere e quindi cosa volete di più?

Perché, conoscendo il mondo digitale, credete a quelli che dicono. contro ogni evidenza, che ci saranno posti di lavoro uguali a quelli dei vostri padri che vanno in pensione presto “per farvi posto”? Perché fingete di non capire che l’Italia è vissuta per 70 anni di piccola impresa, quasi di lavoro artigiano, di impiegati in termini e competenze che ora non hanno più spazio, non essendosi mai evolute e aggiornate?

E tra 10 anni come farete se non vi inventate nuove competenze da farvi pagare con il nuovo lavoro? Perché non gridate che non volete lavori da schiavi, per paghe da schiavi, e volete usare la vostra eredità senza venderla, che volete mettere a frutto il patrimonio di 50 generazioni, quello che non è ancora stato venduto dai vostri padri?

Perché rinunciate ad attrezzarvi per uno spazio economico e di conoscenza adatto a voi e a viverlo qui, nei prossimi 30 anni, quando questo Paese sarà definitivamente casa vostra? E perché invece accettate di studiare materie a caso per farvi buttare fuori, a trovar lavoro in un’Europa spietata e indigeribile non solo perché è fredda nei comportamenti, ma perché è incapace di reazione, di sentimenti forse irrazionali ma potenti e motivanti davanti ai grandi cambiamenti?

Perché non vedete quanto è incapace di progettare in modo utile chi vi caccia all’estero dove sarete sfruttati per il vostro sapere, formato in questa vituperata scuola che nessuno vuole finanziare ma che ancora rende nel mondo?

Perché in questi anni, in cui ogni sapere è accessibile gratuitamente, ogni ricerca circola, ogni connessione tra idee è disponibile, non usate neanche un milionesimo di questa immensa opportunità e chiedete che la scuola venga facilitata, l’accesso alle risorse facilitato, i diritti facilitati quando è evidente che la realtà è sempre più complessa e le pappe facilitate non vi danno competenze e forza per affrontarla?

Perché non insorgete chiedendo di affrontare le complessità, le realtà, e non versioni fasulle della realtà, favole piene di orchi e di principesse, adatte solo per addormentarsi impauriti e aspettare il dolcetto premio per aver votato l’imbonitore di turno?

Perché cercate di non esercitare la memoria, che vi consentirebbe di riconoscere e forse evitare errori fatti non 100 ma 10 o 20 anni fa, che tutti noi vecchi abbiamo vissuto e che facciamo di tutto per rimuovere e non analizzare? Noi siamo vigliacchi, ma voi siete masochisti, che è peggio.

Perché non cercate di capire le radici dei nostri sbagli e accettate di vivere in un Paese dove ci comportiamo come se non fosse capitato a noi di votare, sempre in nome del Cambiamento, per governi che hanno raddoppiato il debito in 10 anni (Craxi e democristiani), per governi che ci hanno portato allo spread insostenibile (Berlusconi), per governi che pur di non entrare del merito della giusta mercede, pur di non toccare in modo differenziato i patrimoni, hanno via via penalizzato sempre più il lavoro utile e lasciate intatte tutte le rendite, buone e cattive (ultimi PD).

Ma andiamo al nocciolo. Perché, pur pensando bene all’ambiente e all’accoglienza, no alla guerra e pochi sprechi, non avete più il gusto di aiutare gli altri e vi sfiancate alla ricerca di piaceri personali che sempre meno trovate?

Perché vi allontanate dalla curiosità della vita vera, dal brivido del progetto in cui sporcarsi le mani con gli ideali mescolati alle condizioni operative reali, e vi rifugiate in spazi virtuali dove avete sempre ragione, mai una riflessione, sempre un mito da imitare e un nemico da combattere ottusamente, a prescindere?

Ma dove è il piacere? È quello dei paurosi della realtà, che vogliono falsificazioni ad usum delphini, rappresentazioni manichee, giochi gladiatori, puttane, droghe?

E il piacere della prova di sé a favore degli altri, dell’avventura di fare ciò che i padri non sono stati capaci di fare, del cavarsela con un gruppo di amici, dell’amore forte e progettuale, dell’impresa di fare figli a cui dare strumenti per un futuro libero e grintoso?

Pretendete quel piacere: è l’unico che vale la pena.

Quando lo si è provato non conta più nulla dei pochi soldi, delle palle che ci raccontano, dei palliativi digitali, dei nemici virtuali: conta la vita, la realtà e l’impresa di muoversi assieme ad altri compagni di avventura, conta la forza, il coraggio, il progetto per raggiungere un obiettivo NOSTRO.

Oggi in Italia lo spazio dove esercitare forza e coraggio si chiama Cultura. E’ un gigantesco deposito di rovine piranesiane che darebbe le vertigini a milioni di studiosi. Come nella Roma di Piranesi le figure stremate e ciondoloni sotto gli archi e le colonne, oggi la nostra cultura è presidiata dai rottami di uno sfruttamento rozzo e superato, che potrete spazzare facilmente se proporrete un nuovo paradigma convincente e sostenibile. E’ una risorsa primaria riconosciuta a parole da tutti e coltivata da nessuno, smisurata, un giacimento che attende solo chi sappia utilizzarlo. E’ qui, intorno a noi: è la spada nella roccia, a disposizione di chi voglia estrarla. Ma attenzione, lo potrà fare solo chi la voglia utilizzare per il bene comune, senza buttarla via, lasciandola meglio di prima ai suoi figli.

Per una volta ha senso dire: prima gli italiani (giovani, quelli che ci credono). Sì, perché voi, se credete nella nostra cultura, partite avvantaggiati dal sapere diffuso che respirate ogni giorno, dai paesaggi intorno, da ciò che potete studiare a portata di mano: per voi sarà più facile e più appagante di quanto possiate immaginare.

Cultura: chiuso per inventario

(Paul Klee, 1928)

Paolo Castelnovi per il Giornale delle fondazioni - Luglio 2018

Cultura: chiuso per inventario

Un inventario delle pratiche culturali e degli operatori. Esperimenti e attività reali per reagire alla pseudocultura degli slogan e dei fantasmi non verificabili.

La nonna diceva: se non sai cosa fare metti in ordine!

Ora è veramente difficile sapere cosa fare. Diciamocelo: siamo spiazzati. Dopo anni di impegno a mostrare che la cultura non è una sovrastruttura, che è parte dei temi economici, che quelli sono la vera struttura del mondo, il mondo smette di andar dietro ai temi economici, e d’improvviso è conquistato da chi impone davanti a tutto temi culturali.

Non stiamo a sottilizzare che non si può chiamare cultura quella dello sparare a vista agli estranei, dello stare chiusi in casa propria, della gogna a chi la pensa diversamente. Non è certo economia, i cui conti non tornano neppure nei provvedimenti economici dei vari governi, non è funzionalità della cosa pubblica, non è strategia diplomatica. E’ invece creazione di valori ideali, perseguimento di concetti astratti, dichiarazione di diritti. Ciò che fa la cultura.

Attenzione: non conta che i valori che ora vengono pubblicizzati sono il contrario di quelli dell’Illuminismo, che i concetti perseguiti sono fantasmi per paure pompate senza riscontri reali, che quei diritti gridati come slogan calpestano i Diritti dell’Uomo che credevamo definitivamente consolidati nella modernità. Questi che emergono oggi, anche se sono antistorici, sono riferimenti valoriali che dureranno a lungo, che resisteranno a prove contrarie sino alla catastrofe, che genereranno crisi isteriche difficili da curare, come per ogni malattia mentale o ideologica. Forse non ci saranno maggioranze a crederci, ma in tanti non molleranno, neppure di fronte all’evidenza, perché abbiamo accreditato che qualsiasi idea vale, che non c’è né criterio morale né razionalità del riscontro con il reale che tenga. Quando si accredita che il fine giustifica i mezzi, c’è sempre qualcuno che dice: perché per il Principe sì e per me no? Quando anche una sola volta chi governa accetta di sostenere a oltranza una menzogna a fronte della realtà, tutta la primazia della verità scompare e non ci sono più parole che tengano.

Con queste emergenze che sembrano politiche ed etiche ma sono in primis culturali abbiamo a che fare, ed è sciocco continuare a comportarsi come un professore di liceo alle prese con una classe di immigrati, che pensa: e Foscolo? (e si dimentica che il trentenne Foscolo scappa esule dall’Italia in piena Restaurazione, dopo aver richiamato da una cattedra e riscuotersi dal torpore: “Italiani, io vi esorto alle storie…”)

All’Uomo di Cultura viene spontaneo rifiutare questa scalata ostile alla padronanza dell’azienda del Sapere che credeva di dominare senza problemi, e vigliaccamente si rifugia in una sdegnata presa di distanza. L’ha fatto con il fascismo, lo farà anche ora. Chi vuole andare controvento deve attrezzarsi per un viaggio se non solitario di pochi, in mare incognito, probabilmente tempestoso.

D’altra parte anche chi, senza proclami e visioni strategiche, è operatore culturale non sa bene cosa fare: siamo di fronte a ministri nuovi molto attenti a non scoprire le carte, a una intera generazione di direttori ministeriali pensionati o pensionandi, al blocco degli investimenti regionali.

Insomma, questi mesi sono di vacanza, nel senso più largo del termine.

E’ l’occasione per ragionare di Cultura nel complesso, per fare il punto un po’ in profondità, come i bravi allenatori che, dopo un disastro agonistico, riprendono l’intera impostazione di gioco a partire dai fondamentali. Ecco, ricominciamo dai fondamentali, riprendiamoci il galileiano riscontro delle teorie con gli aspetti reali, che è il ponte per il cambiamento, è democraticamente constatabili da chiunque, ci permette di verificare dove e come la Cultura ci offre ancora quella funzionalità e quel piacere che l’hanno resa così utile.

Dobbiamo riguardare ad una serie di assiomi che abbiamo da troppo tempo dato per scontata: verificare se è ancora vero che il liceo classico ti avvantaggia nella vita, che una serata a teatro è un piacere poco sostituibile, che una visita in un luogo d’arte ci lascia soddisfatti, che il paesaggio interessante è guardato e non mangiato e bevuto. Già che ci siamo verifichiamo quanti sono gli interessati all’arte contemporanea che non siano artisti o mercanti, quanta poesia oggi passa per i libri invece che per le canzoni, quanti si rendono conto che studiamo come modelli Cristo, Ulisse, Garibaldi: stranieri che portavano scompiglio in patrie altrui. E se la risposta è: pochi, pochissimi, allora dobbiamo capire che il problema di una Cultura disadattata è di sostanza, non di abilità comunicativa di questo o quell’imbonitore. E’ nella sostanza di ciò che vantiamo come Cultura che dobbiamo guardare, e cambiarla se ciò che viene recepito non ha più il potere nutritivo che davamo per certo.

Mai come oggi si può, si deve, mettere in ordine.

Ma il riordino non serve a nulla se dà solo strumenti per scontrarsi a parole, per diatribe su chi ha i concetti migliori o chi si proclama realistico contro chi mente o fantastica.

Il riordino deve servire non a dire ma a fare. A fare azioni culturali che superino quella cultura che non è più attrattiva, non genera piacere e non si capisce quanto renda.

Io parto dall’ipotesi che la pianta che fruttifica la nostra cultura sia ancora buona, ma che abbiamo lasciato sviluppare ramaglie e parassiti senza curarci del fatto che progressivamente la nostra frutta era sempre meno comprata.

Occorrono nuove azioni, che partano dalla pianta buona ma che siano evidenti nella loro novità: dobbiamo capire sin dove si deve potare il ramo perché rifiorisca. Ma se, come mi sembra evidente, le ramaglie e i parassiti sono per lo più parti aggiunte, sovrastrutture, che sono intervenute non dove si produce cultura, ma dove la si rimesta, la si coordina, la si mette in circolazione, allora occorre risalire a dove la pianta produce i frutti, e provare a scartare o sostituire tutte le fasi successive, di post-produzione.

Mi piacerebbe che il riordino avesse il sapore di un inventario, di quella ricognizione delle risorse operative già disponibili che si rimanda sempre, come in un guardaroba quando si è abituati ogni giorno a usare ciò che è fuori dagli armadi, anche se ormai liso e stinto.

Quindi propongo a ciascuno di quelli che si apprestano ad andare controvento, di fare un elenco, una mappa, un layout di chi conosce seriamente impegnato a FARE cultura. Non di chi ne parla, di chi coordina, di chi gestisce. Rendiamoci conto delle aziende, delle associazioni, degli insegnanti, degli operatori di progetti attivi che conosciamo. Ascoltiamone il lavorio incessante, cerchiamo di capire come amplificarlo, come farlo emergere, come farlo apparire in termini sistematici e coprenti, come farlo apprezzare da chi lo usa tutti i giorni e non porge attenzione.

Nelle scorse settimane sono andato a quattro della dozzina di incontri a cui ero invitato. Per l’educazione al paesaggio, per la soft economy, per il coordinamento dei patrimoni archivistici. In ciascuno dei convegni tre o quattro relatori e salutatori dicevano generalità in un’aula più o meno gremita. Poi, per ore, davanti a poche persone, a dieci minuti a testa, dozzine di report di esperienze, spesso interessanti, sempre piene di voglia di fare, di progetti da poche migliaia di euro, di operatori che consumano mesi per un’impresa di giorni, che curano un bene, che sviluppano un’idea a scala locale, che mobilitano una classe di ragazzi o un circolo di pensionati, che attrezzano per lavori desueti un gruppetto di migranti.

Sono pratiche culturali indenni dalla corruzione delle parole d’ordine populiste, inconfrontabili con l’ottusità degli slogan di massa perché verificano ogni giorno e in ogni luogo la realtà delle situazioni, mobilitano davvero le persone e ottengono risultati effettivi, anche se spesso ridotti nelle dimensioni e nel tempo.

Se l’inventario si attua in modo complessivo ed esteso, permetterà a ciascuno dei partecipanti attivi di capire in quale compagnia si trovino, quale copertura del paese garantiscano, quanti utenti affezionati raggiungano. Diventa un censimento qualitativo, che permette a ciascuno di rendersi conto dell’esercito a cui partecipa, quell’esercito per il quale la cura delle persone e delle cose è il patrimonio culturale per cui siamo noti nel mondo ed è quello che ci tiene aperte le porte del futuro.

E forse, a partire da questa consapevolezza, cominceremo a reagire, a rifiutarci di essere riconosciuti non come paese della cura e della bellezza ma come paese che investe nella paura e nelle fabbriche di armi e che si scandalizza se una ditta di pannolini e biberon fa una pubblicità che invita esplicitamente a fare l’amore, a fare figli, a fare il futuro.

Ma bisogna partire sapendo che a fronte di questa pseudocultura incalzante di slogan e fantasmi non conteranno le parole, ma i fatti, quelle opere delle migliaia di persone che ogni giorno provano, sperimentano, inventano cose da fare per interessare i ragazzi, consolare i vecchi, accogliere i diversi, divertire gli adulti con la curiosità, la conoscenza, la dignità della propria storia e del proprio territorio.

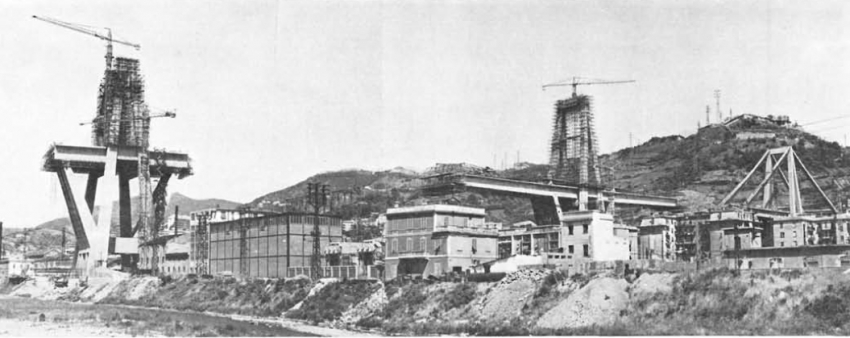

Stato delle Strutture (infra)

(ponte in costruzione -dalla rivista Informes de la Construcción Vol. 21, nº 200 Mayo de 1968- pubblicata nel blog www.studiotecnicopagliai.it)

Paolo Castelnovi per il Giornale delle fondazioni - Agosto 2018

Stato delle Strutture (infra)

La cause del disastro di Genova sono molto profonde e segnalano crepe devastanti nel ruolo dello Stato come imprenditore strategico, un ruolo a cui siamo abituati dall’Unità d’Italia ma che ormai ha perso vela e timone. I cambiamenti necessari per risanare la gestione delle infrastrutture penetreranno nel cuore della struttura dello Stato.

Quando, nel dicembre del 1853 si inaugura la ferrovia Torino-Genova, lo Stato dei Savoia esulta per l’impresa della prima connessione italiana tra due grandi città, realizzata con genio e fatica, soprattutto nel tratto appenninico con il primo tunnel di grandi dimensioni. Cavour ha spinto e agevolato la linea che dà uno sbocco sul mare alla pianura e a Torino, in modo che le nuove produzioni industriali possano interagire in mercati internazionali, come si conviene a chi ha programmi di sviluppo strategici di lungo periodo. Sin qui il libro scolastico.

E’ meno noto che Cavour riprende il programma di un collegamento tra le due città che era stato promosso da imprenditori genovesi, vent’anni prima, ansiosi di trarre vantaggio dalla fine dell’isolamento della Repubblica marinara e dall’inserimento forzato di Genova nello Stato sabaudo.

Ma è ancora meno noto che nello stesso 1853 Cavour promuove la nascita dell’Ansaldo, industria siderurgica navale e meccanica genovese, investita dal Governo del compito di ridurre la subalternità del Regno alle produzioni inglesi di navi e locomotive, che nel 1857 riorganizza la Cassa Depositi e Prestiti (fondata nel 1850) indirizzandola a finanziare le opere strategiche come le ferrovie, e che nel 1859 istituisce la Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, prodromica del Politecnico (che si istituisce oltre 50 anni dopo).

Il modello di governo di Cavour affronta la modernizzazione del Paese come un progetto sistemico, che non rifiuta la complessità ma anzi ne fa uno strumento per raggiungere risultati attraverso un insieme di approcci coerenti e indirizzati allo stesso obiettivo. Coordina le forze pubbliche e private e mette le risorse del paese in condizioni di affrontare un programma complesso. Tout se tien: la macchina per assicurare la disponibilità delle risorse di investimento, la via ferrata, la fabbrica per il materiale rotabile, la scuola per progettare, gestire, mantenere il nuovo servizio strategico.

E’ in questa visione del mondo, dei processi storici e delle politiche per governarli che ha senso la parola “struttura”, che significa - nelle discipline applicate - “un sistema di relazioni che ha regole interne di funzionamento e di adattamento”. Solo se si ha bene chiaro che cosa significa “struttura” prende senso la parola “infrastruttura”, che è il servizio primario ai nodi della struttura, in quel caso assicurando il funzionamento delle connessioni tra le città e tra i soggetti produttivi.

L’Italia unitaria fa propria la visione sistemica cavouriana e disegna strategie per consolidare nel tempo i collanti di un paese raffazzonato in pochi anni e unito di fatto, nel 1861, solo dalla lingua ufficiale.

Le due principali strategie infrastrutturali sino al 1900 sono racchiudibili in slogan: una scuola in ogni paese, per alfabetizzare tutti; una rete ferroviaria che raggiunga ogni capoluogo. E’ uno sforzo enorme, affrontato dallo Stato liberale ricorrendo pesantemente alle risorse private, ma imponendo senza tentennamenti la prevalenza dell’interesse pubblico, a partire dagli espropri fino al massiccio investimento in personale qualificato.

E’ una politica strategica di lunghissimo periodo, che parte costruendo gli strumenti per fare e per gestire indefinitamente, come i costruttori di cattedrali partivano dal progetto di ponteggi e di argani prima che di guglie e absidi.

Lo Stato moderno, postnapoleonico, cura la completezza del funzionamento delle strategie intraprese sapendo che, come nelle strategie militari, il successo dipende dal controllo dell’insieme degli eventi. Le competenze tecniche vengono formate da zero, le regole costruttive vengono minuziosamente dettagliate, la procedura di controllo, applica scientificamente il criterio di precauzione per contenere i rischi e, last but not least, la macchina gestionale e manutentiva, sulla quale si investe in organizzazione e personale in misura addirittura superiore alla costruzione.

Il programma strategico è sostenibile per definizione: l’opera pubblica è pensata “per sempre” e accanto alla costruzione sono messi in atto i provvedimenti per la manutenzione e la gestione indefinita dell’infrastruttura.

Per un secolo essere impiegato dello Stato, a qualsiasi livello, fu fattore di distinzione e di rispetto. Dopo oltre 100 anni godiamo ancora dell’impostazione di una macchina statale PER FARE e PER GESTIRE, che non badava al bilancio costi-benefici della singola opera, ma agli affetti sistemici di progetti strutturali.

Con questo criterio sono state impostate altre strategie di interesse nazionale anche nel dopoguerra, come quella per l’energia elettrica, frutto di un laborioso lavoro di unificazione e messa in rete di iniziative private locali.

(Tutto ciò prima di degenerare nella danza delle privatizzazioni, che ha poi coinvolto anche le ferrovie, portando, oltre a numerosi vantaggi, anche la disastrosa perdita dell’unitarietà dei fini, per cui ciascun pezzo della struttura compete con gli altri pezzi invece che cooperare, come mostra l’incredibile strategia di gestione di Trenitalia che assalta il mercato di Alitalia, distruggendola, invece che assicurare le funzionalità metropolitane che in tutta Europa sono compito delle aziende ferroviarie.)

Invece per le autostrade la storia è stata diversa, per la concomitante evoluzione di numerosi aspetti della cultura politica e tecnica del paese.

I progetti dei tronchi sono stati messi a punto sino agli anni ’60 entro una strategia di interesse nazionale ma da allora sono stati promossi come fattore di sviluppo regionale o addirittura provinciale. Nel comizio elettorale o all’inaugurazione l’autostrada non viene più presentata come pezzo coerente di un disegno utile alla struttura del paese, ma come vittoria dell’una o l’altra provincia o lobby economica, che sono riusciti a ottenere finanziamenti dallo Stato per il proprio sviluppo.

D’altra parte alla fine della tensione unitaria rispetto al territorio si accompagna la crisi del ruolo imprenditoriale dello Stato. Crolla la fiducia nella sua capacità di essere il più importante imprenditore e il più robusto gestore delle opere di interesse generale. L’interesse pubblico non è più discriminante e si trascura il fatto che l’imprenditore privato cura i propri interessi anche quando è incaricato di realizzare o gestire servizi pubblici.

Certo contribuisce la tecnologia richiesta per le autostrade, così vicina al settore delle costruzioni, irriducibile in Italia all’interesse pubblico, fatto sta che proprio nel settore delle opere pubbliche e stradali si constata la nuova stagione dei funzionari e degli amministratori, che hanno perso interesse a partecipare a grandi strategie di interesse generale e preferiscono nicchie, piccole o grandi, di interessi privati. Tant’è che da decenni i funzionari Anas sono oggetto di decine di processi penali, ed è “normale” che Ministri dei Lavori pubblici vengano coinvolti in affari contrari all’interesse di Stato, che riguardano le strade.

Un regime irresponsabile di concessioni di cui vergognarsi (tanto che sono segrete) è l’esito indecente di questo cambio di rotta, che comporta coerentemente una serie di mancanze disastrogeniche: il rapporto con il concessionario si attua senza una strategia discussa e condivisa di integrazione territoriale, senza un protocollo di gestione che metta in sicurezza l’interesse pubblico, senza un regime di controlli e di verifiche di prestazione affidabile in automatico, a prescindere dalla buona volontà dei controllori.

Nella distanza tra l’impostazione sistemica e di pubblica utilità della rete ferroviaria ottocentesca, oggi perente, e l’impostazione privatistica e settoriale dell’insieme delle autostrade, oggi vincente, si legge bene a che punto sia arrivato il processo di destrutturazione dello Stato, in corso da oltre 50 anni.

Il crollo del sistema etico, culturale e politico che animava lo Stato stratega e imprenditore è ben leggibile, ma è rimosso dal dibattito pubblico per ragioni che andrebbero studiate.

Oggi ormai si assiste nelle istituzioni ad una sorta di gioco dei quattro cantoni dove ciascun attore, anche onesto, rimbalza scaricando le proprie responsabilità, poiché non solo è diventato legittimo ma è quasi obbligatorio:

1, non avere come impegno implicito un’unitarietà dei fini strategici per il bene comune ma al contrario far prevalere l’utilità marginale immediata, che in ogni caso è privatistica (ormai è ovvio che l’economia rispetti gli interessi delle lobby, la politica si finalizzi agli effetti elettoralistici del proprio partito, la competenza si ritagli lo specifico campo settoriale in cui non si hanno confronti e non metta il becco sul resto);

2, consolidare istituzionalmente una cultura del non-fare: leggi e regolamenti inducono il miglior dirigente dello Stato a non risolvere il problema, qualsiasi problema, ma semmai a complicarne ogni possibile soluzione. Questo aspetto unito al precedente, comporta come corollario che il controllo (da quello dei tecnici a quello della magistratura a quello economico) non è più un pezzo del processo di costruzione strutturale delle strategie, ma è un aspetto a se stante, indipendente dal risultato complessivo che genera, che così ovviamente è entropico e aumenta la propensione al non-fare;

3, porre le istituzioni in concorrenza e non in cooperazione, in particolare tra enti territoriali, che sono legittimati a bloccare ogni iniziativa di interesse generale, essendo quella diventata debole e senza difensori agguerriti o essendo ormai gravata da interessi di settore e privatistici che fanno dubitare del valore pubblico di insieme;

4, prendere decisioni con orizzonte pochi mesi o pochissimi anni, evitando ogni altra decisione che comporti impegni di lungo periodo, a cui consegue come corollario che nessuno si occupa più della sostenibilità delle opere, visto che le contraddizioni si manifestano sul medio-lungo periodo e che non ci si interessa in fase progettuale della gestione e della manutenzione, che avviene sempre alla rincorsa, come onere da minimizzare.

Quindi, in questo brodo di cultura, è ovvio che accadano fatti e non-fatti di questo genere:

- La rete autostradale non viene presa in considerazione come infrastruttura nazionale che necessita di integrazioni e completamenti nel suo insieme. Non si definisce un piano di investimenti di medio lungo periodo, anche per evitare che diventi una mangiatoia di corrotti: meglio non fare. Si fanno solo le opere pretese da territori forti: ad esempio si fanno le pedemontane padane ma non si fa nulla per il superamento di nodi critici come Genova, città sempre meno forte. La realizzazione della Gronda viene declassata a questione di interesse locale mentre comporterebbe un’alternativa efficace al superamento della città sull’asse est-ovest, rispetto all’attuale tratto che comprende il Ponte Morandi, da ridurre a superstrada urbana (quindi non indispensabile alla rete primaria e interrompibile per ogni necessaria sistemazione).

- I tratti esistenti si danno in concessione perché si ritiene lo Stato incapace di fare impresa e di gestire le infrastrutture. L’amministratore eletto presume che l’inefficienza dello Stato (quello Stato che dovrebbe partecipare a gestire) sia tale da assegnare a privati una risorsa che garantisce il 10% di utili: un ammontare che potrebbe finanziare il completamente della rete.

- La concessione non specifica gli obiettivi di interesse comune e non dettaglia i requisiti delle opere di manutenzione straordinaria necessarie, rimandando il controllo di qualità e la sicurezza di ogni tratto della rete a procedure standard che non riguardano la sostenibilità della rete nel suo insieme, ma ogni singolo pezzo, e a programmi (di breve periodo) che vengono presentati dal concessionario ad una commissione numerosa in cui ciascuno rappresenta specifici interessi.

- Per il Ponte Morandi, che si sa è in degrado, non si attivano monitoraggi sistematici, ma si conta su una relazione che stima la durata sino al 2030. Come chi cade dal grattacielo pensa “per ora tutto bene”, per ora si progettano interventi di rattoppo (riducendo l’assottigliamento progressivo dei cavi che reggono il ponte strallato): le regole di ingaggio del concessionario lo consentono e comunque anche ANAS fa così, non avendo disponibilità di risorse programmabili per interventi strutturali.

- Le ragioni per cui si fa un intervento di manutenzione straordinaria sono tecniche e non interessano i commissari, mentre i tecnici del concessionario sanno che dovranno essere convincenti per gli aspetti indiretti, quelli sì oggetto di diatribe tra commissari (ciascuno interessato ai costi, ai disagi dei cittadini, alle limitazioni del traffico,….).

- Quindi ci si attrezza per opere di consolidamento dei cavi di cui ci si preoccupa soprattutto che non ostacolino il traffico, dato che non ci sono alle viste alternative all’uso incessante del ponte.

E, sino al 14 agosto, si va a dormire pensando, un attimo prima di prendere sonno…certo che chi dovrà sistemare davvero il ponte avrà un bel problema…