Nell’indagine si sono individuati ambiti, per i quali sono stati applicati criteri di valutazione innovativi, in quanto del tutto riferiti alla percezione e non a valori materiali insiti nel territorio.

[1] L'indagine è stata condotta con una ricognizione analitica lungo i percorsi stradali e il reticolo delle strade rurali per oltre 2000 km. complessivi. In particolare i complessi storico-culturali sono stati avvicinati seguendo il più possibile i tracciati delle strade storiche di accesso, per verificare la permenenza della leggibilità d’impianto; per i corsi d'acqua si sono cercati tutti i punti di accessibilità riconoscibili, sia veicolare che ciclopedonale.

Le carte tematiche sono state predisposte originariamente per la redazione di tavole in scala 1:50.000 con le quali condurre le verifiche attraverso il confronto con i soggetti locali per approfondire i valori e i confini attribuiti agli ambiti di paesaggio percepito (circa 400).

Gli ambiti di paesaggio percepito sono stati individuati e delimitati sulla base di un criterio di omogeneità rispetto al tema "dinamiche percepite". Tali partizioni sono state poi mantenute e ad esse sono stati applicati i valori rispetto agli altri temi di indagine (ad esempio riconoscibilità, fruibilità, eccetera), per cui si è mediato, nel caso di presenza all'interno dell'ambito di situazioni di diverso valore.

Le aree non classificate (bianche sulla carta), ove interne, sono da ascrivere alle aree urbanizzate (infatti, talvolta appaiono aree rurali perché la base cartografica non è aggiornata).

I sopralluoghi nel periodo giugno-dicembre 2005.

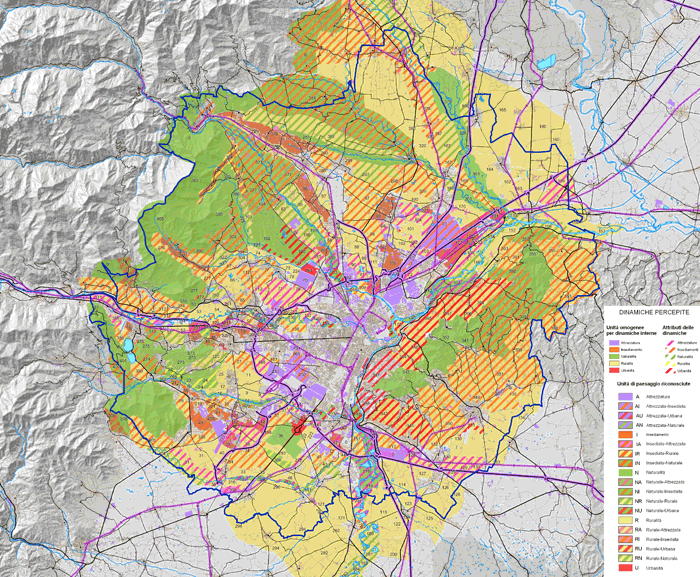

Dinamiche percepite

Criteri adottati

Le unità di paesaggio sono stati delimitate sulla base delle dinamiche trasformative percepite, considerandole come fenomeno strutturante l’intero paesaggio metropolitano, frutto della percezione della dialettica tra componenti elementari: i segni della natura, quelli della ruralità e quelli dell’urbano.

Riscontrando situazioni molto differenziate, si sono introdotte nella tripartizione fondamentale (natura, città, campagna) un’ulteriore distinzione tra:

- l'"urbano". riscontrabile nella sua complessità solo in situazioni particolari, dato il campo di indagine sugli spazi aperti,

- i segni del costruito “inabitabile” (del sistema produttivo, delle infrastrutture), a cui si attribuisce il significato generico di “attrezzatura”;

- i segni del tessuto urbano abitato ma privo di socialità, privatizzato, inospitale, che qui si indica con “insediamento”.

Si è convenuto che la percezione di una dialettica di compresenze contrastanti tra più fattori dei 5 sopra definiti induca, nel senso comune del paesaggio, un significato di dinamica in corso, di evoluzione dell’assetto spaziale, che non ha i caratteri di stabilità e permanenza che si attribuiscono di solito ai paesaggi unitari, completamente urbani, rurali o naturali:

Ovviamente nell’ambito metropolitano la maggior parte delle aree risulta agitata da una dialettica tra due o tre fattori: è molto raro il caso di assenza di percezione di una compresenza tra parti con sensi diversi (il caso puro di “natura”, di “urbano”, ecc.).

D’altra parte nella nostra classificazione l’attribuzione del caso “puro” è stata utilizzata con una certa larghezza, ove la presenza di altri fattori risulta, ma è molto secondaria: tale classificazione serve a far emergere valori differenziali, ove non sia particolarmente evidente la spinta di processi trasformativi dialettici.

Classificazione dei fattori trasformativi:

naturale, rurale, urbano, insediamento, attrezzatura (e 11 casi di interazione dialettica tra due o più dei precedenti fattori principali). Nei casi di interazione si conviene che il primo fattore citato è dominante, l'altro è secondario.

Situazione

Nella Corona Verde i contesti di segni dominati da dinamiche naturali sono molto localizzati: si tratta di paesaggi boscati, lungo Orco, Malone, Stura, lungo le Vaude, nel parco di Stupinigi e soprattutto sulla collina morenica e quella torinese.

Se negli ambiti collinari il bosco costituisce un segno di naturalità, prevalente anche rispetto a contesti in realtà trasformati e con notevoli presenze di urbanizzazione, il fiume è sempre riconosciuto come un elemento naturale, ma il suo ambito è spesso esiguo; il contesto, di volta in volta insediato, industriale, o rurale, domina la percezione (soprattutto nelle aree più urbanizzate si riscontra una forte parcellizzazione degli ambiti fluviali).

Anche i paesaggi puramente rurali sono rari: a nord di Chivasso, a sud del Chisola e della collina torinese. Altri cunei di prevalenti segni di ruralità si riscontrano tra gli assi radiali a nord (tra Caselle e Borgaro, tra Borgaro e Volpiano), e, a ovest, la fascia tra San Gillio –Druento e Alpignano-Pianezza; la maggior parte di questi ambiti sono di dimensioni ridotte, sempre più erosi sui bordi, ma rappresentano le ultime aree in cui è possibile “sentirsi in campagna” all’interno dell’area metropolitana.

Il paesaggio della maggior parte delle altre aree è condizionato da un insediamento tanto diffuso quanto privo di morfologie rappreseentative e riconoscibili, che consentano di distinguere i luoghi. La riconoscibilità di questi ambiti, oggetto della tavola precedente, è spesso dovuta a singoli elementi emergenti.

Dalla tavola emergono anche grandi macchie di paesaggi dominati dalle attrezzature, industrie, impianti, infrastrutture. A sud ovest, tra Piossasco, Orbassano, Volvera, si distinguono aree i cui connotati principali sono le strade e gli edifici produttivi; a nord invece sono le infrastrutture viarie a marcare il paesaggio; in altri casi si tratta invece di paesaggi “tecnologici” legati allo sfruttamento delle acque: i canali dell’acquedotto, i canali Cimena e Cavour con le relative opere di presa.

La situazione di "urbanità" ’ si riscontra a ridosso dei centri storici, negli intorni delle residenze reali, c in altri rari luoghi dove il disegno territoriale promanante dai complessi costruiti è dominante. Tra questi si evidenziano alcuni tratti di “lungofiume” (il Po a Torino, un breve tratto di Stura a Venaria e di Sangone a Borgaretto).

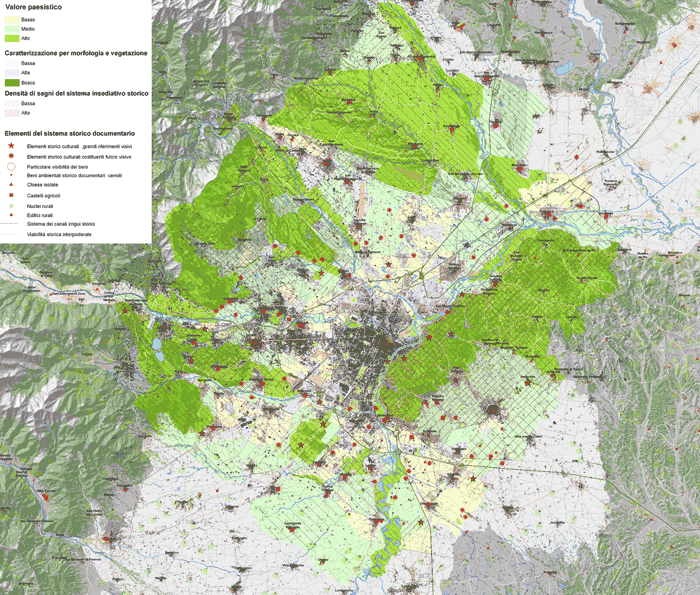

Riconoscibilità

Criteri adottati

Analogamente al criterio lynciano la riconoscibilità è qui classificata come potenzialità, indipendentemente dall’effettivo riconoscimento da parte della popolazione. Lynch definisce la riconoscibilità di un ambito di paesaggio percepito in quanto probabilità che esso venga memorizzato, in funzione della presenza di segni utili all’orientamento (un edificio particolare, un luogo nodo di percorsi) o di segni diffusi caratterizzanti l’identità dell’ambito, siano essi ritenuti positivi o negativi.

Si sono presi in esame segni di differente significato per valutarne l’emergenza di fattori differenziali e la intensità della leggibilità, secondo i seguenti criteri:

Segni della natura

Si è considerata la densità di elementi emergenti alla fruizione della morfologia (fiumi, laghi, versanti, ecc.), e della vegetazione (boschi, siepi e filari, coltivazioni arboree o altre caratterizzanti),

Segni del sistema storico documentario diffuso

Si è considerata la densità di segni dell’insediamento tradizionale (cascine, cappelle e piloni votivi, manufatti relativi a canali, sistemazioni agricole, sedimi stradali e filari).

Elementi storico-culturali emergenti nel paesaggio

Si sono evidenziate situazioni particolarmente emergenti, monumentali e non, (regge, castelli, grandi cascine), per leggibilità degli elementi costitutivi e sistema di relazioni estesi all'intorno, comunque costituenti un punto focale qualificante (viali alberati, parterre, posizione su crinale ecc.).

La segnalazione dell'emergenza non fa riferimento all'effettivo valore storico-culturale delle testimonianze, ma è piuttosto influenzata dall’accessibilità dei luoghi, dalla visibilità e dall'assenza di eventuali fattori deterrenti del contesto.

Classificazione della riconoscibilità:

carente, bassa, media, alta

Avvertenze

Come base di riferimento si sono riportati i beni storico-culturali censiti e presenti nelle carte tematiche regionali, che includono architetture, aree archeologiche e tutte le altre categorie di beni storico-culturali e le aree boscate, come risultanti dal sistema informativo regionale.

Situazione

In generale i fiumi non consentono una leggibilità d'insieme ma solo per tratti, caratterizzando la riconoscibilità di singoli ambiti e penalizzando in molti casi la comprensibilità del sistema delle acque, non visibile nella sua continuità.

Il Po nel tratto torinese è facilmente accessibile e visibile e soprattutto plasma una fascia fluviale in cui per morfologia e per vegetazione si distingue facilmente dal resto della pianura e della parte urbana. A monte di Torino è difficile da raggiungere, immerso com’è nella parte meno insediata della campagna, ma è fortemente riconoscibile per la morfologia curvilinea, la ricchezza di vegetazione, gli specchi d’acqua delle cave: un paesaggio unico nella regione anche se di non facile scoperta. A valle di Torino il Po pedecollinare ha forte leggibilità e riconoscibilità e viene percepito spesso come parte integrante del contesto seminaturale della collina. Dove gli insediamenti ne impediscono la fruizione, rimangono riconoscibili solo alcuni tratti caratterizzati da opere di presa o confluenze.

I fiumi minori si riconoscono non per carattere individuale me per il tipo morfologico della fascia alberata ad andamento curvilineo, la cui continuità di visibilità è in molti casi ostacolata dall'occlusione di insediamenti produttivi: poco per Orco e Malone e molto di più per la Stura nel tratto torinese e a monte di Venaria.

La Dora è riconoscibile a tratti: in Torino caratterizza ambiti urbani (lungofiume, parchi), ma vi sono anche tratti in cui letteralmente scompare; più a monte è comunque stretta tra insediamenti che ne impediscono la leggibilità; solo in alcune anse strette e incise a ridosso dei centri storici acquista visibilità: a Collegno, Pianezza e Alpignano appare da pochi punti di belvedere o dai ponti; con l’eccezione dell’area a sud di Caselette, verso la valle di Susa le barriere infrastrutturali si fanno parallele, e torna l’effetto di “retro”.

Il Sangone in area urbanizzata scorre invisibile, quasi sempre sul retro di un’area industriale, tranne a Beinasco, in cui gode dell’affaccio da un terrazzo, costituendo un luogo ad alta riconoscibilità.

Il Chisola è il solo corso d’acqua che presenta ancora un aspetto naturaliforme in un costante contesto agricolo che tuttavia non emerge con evidenza dove incrocia strade e centri urbani. Ne consegue una riconoscibilità interessante ma debole.

Altre aree ad alta riconoscibilità sono quelle i cui è leggibile l'effetto di pedemontanità e l'attacco dei versanti collinari; la relativa rarità della situazione geomorfologica è molto accentuata dalla diffusione degli insediamenti nelle prime fasce piane pedemontane e pedecollinari, riducendo in molti casi la riconoscibilità di interi ambiti.

Le emergenze monumentali della Corona di Delizie connotano l’immagine dei "propri" ambiti nell’immediato intorno e, in alcuni casi di particolare localizzazione, costituiscono un riferimento visivo a grande distanza (Rivoli, Moncalieri) o un fattore importante di strutturazione territoriale per il disegno degli assi e dell'assetto territoriale stesso (Stupinigi, Venaria).

Altri complessi di rilievo connotano intorni molto più limitati, avendo perso molte relazioni funzionali o visuali con il contesto (a volte in modo recuperabile) e contribuendo quindi meno di quanto potrebbero alla riconoscibilità di interi ambiti. Si citano Borgo Cornalese, con un contesto, integro ma poco accessibile (dal lato del Po, mentre il percorso di accesso da Villastellone è tagliato dall’autostrada); il complesso della Mandria di Chivasso, la cui geometria trova ancora coerenza nell’organizzazione del parcellare agricolo, male tagliato da grandi infrastrutture; il Castello Santa Cristina, al centro di due percorsi assiali e perpendicolari, negati dai nuovi tracciati viari, Cascina Ceretto tra Chivasso e San Giorgio.

Spesso ville, cascine e complessi rurali risultano decontestualizzati non dalle infrastrutture ma dalla crescita dell'insediamento, che altera in modo irrimediabile la riconoscibilità degli ambiti ma non impedisce le potenzialità di recupero della leggibilità dei beni (ad es. villa Carpeneto a La Loggia).

Le aree agricole presentano in generale una bassa riconoscibilità, dato il tipo di coltivazioni estensive e prive di connotazioni riconoscibili; sono più facilmente memorizzate le zone caratterizzate da movimenti del terreno, da ricchezza di vegetazione o di acque, o da particolare densità di cascine antiche.

Valore paesistico

Criteri adottati

Valutazione di tipo olistico che sintetizza la potenza dei diversi fattori caratterizzanti ciascuna unità di paesaggio, quali emergono da un’indagine diretta sul campo, che considera la compresenza di valori relativamente:

- alla ricchezza di informazioni (indice di diversità paesistica),

- alla unitarietà delle dinamiche percepite (assenza di contrasti e di trasformazioni in atto ad alto impatto),

- alla leggibilità derivante dalla fruizione da strade e luoghi pubblici e dalla riconoscibilità.

Il valore viene attribuito al complesso di ogni unità di paesaggio (la cui delimitazione è stata compiuta in base alle dinamiche percepite) e perciò presenta una mediazione tra aspetti di valore che possono anche essere disomogenei tra diverse parti all’interno.

Riferimenti

Nella tavola, oltre al valore definito in base ai criteri sopra descritti, si sono aggiunte informazioni già evidenziate per il tematismo della riconoscibilità :

Caratterizzazione per morfologia e vegetazione

Densità di elementi emergenti alla fruizione della morfologia (fiumi, laghi, versanti, ecc.), della vegetazione (boschi, siepi e filari, coltivazioni arboree o altre caratterizzanti).

Densità di segni del sistema insediativo diffuso

Densità di segni dell’insediamento tradizionale (cascine, cappelle e piloni votivi, manufatti relativi a canali, sistemazioni agricole, sedimi stradali e filari).

Elementi storico-documentari emergenti

Si sono evidenziate situazioni particolarmente emergenti, monumentali e non, (regge, castelli, grandi cascine), per leggibilità degli elementi costitutivi e sistema di relazioni estesi all'intorno, comunque costituenti un punto focale qualificante (viali alberati, parterre, posizione su crinale ecc.).

La segnalazione dell'emergenza non si riferisce all'effettivo valore storico-culturale delle testimonianze, ma è piuttosto influenzata dall’accessibilità e visibilità dei luoghi e dagli eventuali fattori deterrenti del contesto.

Beni storico-documentari censiti

Sono riportati i beni storico-culturali censiti e presenti nelle carte tematiche regionali, che includono architetture, aree archeologiche e tutte le altre categorie di beni storico-culturali, come risultanti dal sistema informativo regionale.

Classificazione del valore paesistico:

basso, medio, alto

Situazione

Si distinguono per il loro grande valore alcune aree organizzate intorno a beni monumentali e alcuni ambiti particolarmente ricchi di elementi caratterizzanti, derivanti dalla morfologia e dall’insediamento. Questi ultimi, anche se non molto estesi, sono interessanti sotto più profili, e offrono un’esperienza di fruizione complessiva: “noccioli” di diversità paesistica che risultano distribuiti in modo rado, ma abbastanza diffuso, in tutti i settori della Corona.

Risultano di scarso valore solo alcune aree intercluse tra barriere infrastrutturali e sviluppi insediativi, prive di qualità interne e poco fruibili.

Sono problematici gli ambiti il cui valore riconosciuto è inferiore a quello atteso, stante la rilevanza di alcune componenti. Ciò si spiega per la considerazione delle situazioni di criticità e di degrado (vedi elaborazione apposita).

Evidentemente, alcune valutazioni possono essere reversibili, mitigati i fattori di impatto visivo o di degrado. Ad esempio per alcuni ambiti fluviali ha contato nel giudizio negativo lo stato di degrado, la scarsità di ambiente ripariale. Anche negli intorni dei beni monumentali alcune aree patiscono una detrazione di valore per la presenza di interferenze visive con elettrodotti, margini urbani poco qualificati, o altri aspetti di degrado del contesto.

Le situazioni di medietà sono molto diffuse, anche grazie alla distribuzione su tutto il territorio di segni qualificanti dell’insediamento storico, in generale molto più presenti nell'area torinese che in altre aree padane, fermo restando la diffusione insediativa, che in molti casi riduce la fruibilità dei beni ad una esperienza puntuale, facendone perdere gli aspetti sistematici di maggior valore paesistico.

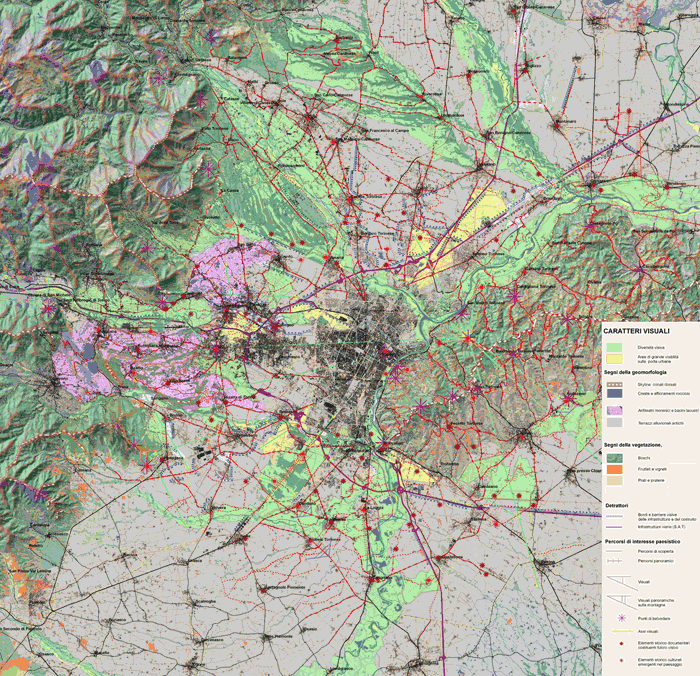

Caratteri visuali

Criteri adottati

I fattori ritenuti importanti sono relativi alla panoramicità e alla diversità visiva:

Per la panoramicitàsono stati rilevati:

- i percorsi veicolari con visuali panoramiche a lungo raggio,

- gli itinerari di interesse paesistico per le visuali a breve raggio,

- i più importanti percorsi di ricognizione, anche su strade minori, ma rilevanti per la leggibilità di ambiti poco visibili dalle strade di transito.

Lungo le strade di attraversamento e i percorsi di ricognizione interni agli ambiti sono state individuate le principali visuali panoramiche con grandi riferimenti visivi (l’arco alpino, la collina torinese, la collina di Rivoli, emergenze come Superga), le visuali aperte sulla campagna e sui fiumi, le viste focali su elementi storico-culturali e, talvolta, su elementi minori ma con valore di strutturazione visiva dell’intorno, i bordi naturali e le barriere costruite interferenti con le visuali.

Per la diversità visiva si sono evidenziati gli ambiti che offrono una particolare densità di visuali al proprio interno su diversi fattori caratterizzanti: assetti colturali, corsi d’acqua, architetture tradizionali.

Inoltre in tavola si sono riportati gli elementi storico-documentari che costituiscono emergenza nel paesaggio a grande distanza o fulcro visivo a breve distanza. Tra questi sono evidenziate situazioni particolarmente emergenti, monumentali e non (regge, castelli, grandi cascine), per leggibilità degli elementi costitutivi e sistema di relazioni estesi all'intorno, comunque costituenti un punto focale qualificante (viali alberati, parterre, posizione su crinale ecc.).

Come già evidenziato a proposito del valore paesistico la segnalazione dell'emergenza non fa riferimento all'effettivo valore storico-culturale delle testimonianze, ma è piuttosto influenzata dall’accessibilità dei luoghi, dalla visibilità e dall'assenza di fattori deterrenti del contesto.

Punti di belvedere

Nel suo insieme l'area di Corona Verde è visibile da punti panoramici sia della collina Torinese sia dal primo versante montano ad ovest. Dai belvedere della prima collina di Torino si può cogliere l’area quasi nella sua interezza, con la città in primo piano: Monte dei Cappuccini, La Maddalena, Superga. Da altri punti e tratti panoramici della collina torinese (ad esempio Parco Europa, Castagneto Po, Castiglione, la cosiddetta “panoramica”), si offrono visioni oblique o parziali, non funzionali ad un’immagine di “corona”, ma importanti per cogliere ad esempio il percorso di fiumi, che in area metropolitana sono leggibili per tratti discontinui.

Da ovest il centro città e più lontano, si hanno in primo piano le aree di corona: i punti di vista storici si limitano al Castello di Rivoli e, di più difficile accesso, la Sacra di San Michele e il versante del monte Musinè.

Grandi riferimenti visivi dell’ambiente naturale

Corona verde è circondata da rilievi che costituiscono emergenze paesaggistiche, avvertibili però solo da alcuni ambiti. A sud si apprezzano viste panoramiche sull’arco alpino; ad ovest le montagne più vicine (in particolare il Musinè) e, a piccola distanza, la collina morenica di Rivoli, il Truc Morté e il Truc Montagnasco; a nord la Vauda; a est la collina torinese, la quale però si avverte da lontano, mentre da vicino sono pochi i tratti in cui percepisce il versante boscato e non insediato (a nord di Gassino).

I fiumi sono poco visibili, tranne il Po dalla collina; gli altri fiumi si avvertono nel momento in cui si attraversano, quindi dai ponti dei centri urbani, e quasi mai si possono vedere serpeggiare nel paesaggio aperto. Il segno delle alberate curvilinee (filari piantati o ridotte fasce fluviali) è più facilmente individuabile per i piccoli corsi d'acqua, ma rimane una componente caratterizzante di ambiti rurali. Una nota a parte meritano i canali Cimena e Cavour, che hanno ancora uno spazio di contestualizzazione che consente di apprezzarli.

Dai percorsi interni a Corona verde sono rare le visioni del bosco, concentrate nel Canavese (a nord di San Giorgio e Montagnasco) e nella parte più interna della collina torinese; le pendici della collina torinese si presentano piuttosto insediate ed agricole; la fascia di vegetazione nel tratto del Po a monte di Torino è filtrata dalla geometria dei pioppeti.

Grandi riferimenti visivi dell’ambiente insediativo

La localizzazione di alcuni complessi sabaudi è stata appositamente scelta per il ruolo di riferimento visivo per tutta la piana di Torino: la basilica di Superga, (in massima evidenza non solo dal lato della pianura, ma anche dal lato est della collina), il Castello di Rivoli (in massima emergenza sull'asse di corso Francia e dal settore pedemontano a sud di Rivoli), il Castello di Moncalieri (emergente da sud est, con effetto di porta della città).

Delle restanti domore della Corona di delizia, la Reggia di Stupinigi appare con grande potenza dagli assi storici, ma la sua posizione pianurasca ne limita l'influenza visiva; piuttosto, subisce una detrazione da alcuni vicini bordi urbani poco qualificati e dal passaggio di elettrodotti: la Reggia di Venaria è visibile solo nell’immediato intorno. La Villa della Regina solo dall’affaccio fluviale del centro storico di Torino.

Altri elementi storico-culturali emergenti nel paesaggio

Altri episodi monumentali si impongono su intorni locali, per aver mantenuto traccia delle assialità prospettiche originarie; queste però hanno perso centralità nell’organizzazione spaziale e funzionale dei percosi, e la loro percezione è casuale, da ricercare. Si segnalano, ad esempio, Villa Carpeneto a La Loggia, Borgo Cornalese a Villastellone, la Mandria a Chivasso, Castello Santa Cristina tra Borgaro e Mappano, Cascina Isola a Settimo, l’Abbazia di Sant’Antonino di Ranverso (stretta ormai da un contesto di attrezzature e infrastrutture sempre più aggressivo), alcune ville e castelli in collina.

Altri grandi complessi di valore storico, archiettonico e documentario appaiono situazione critica per la fruibilità paesistica, “assediati” dal contesto: ad esempio il Doirone o il Castello del Drosso, che subiscono gli impatti di infrastrutture di bordo molto impattanti.

Centri urbani e nuclei rurali

La diffusa urbanizzazione lungo le direttrici stradali rende ormai rari i varchi visivi e rende quindi occasionale l’apparire dello skyline dei centri urbani e la possibilità di percepirli come insieme unitario. Ciò avviene con più frequenza a nord est, nel chivassese (ad esempio i centri di Chivasso, Verolengo, Montanaro, Foglizzo) e, sul versante precollinare, a Gassino. A nord ovest l’effetto è debole e fragile. A ovest ormai la saldatura tra i centri è tale che emerge a stento il centro di Rivoli, pur sul rilievo. Sono invece distiguibili i centri urbani a sud (Carignano, Villastellone). I primi contrafforti collinari propongono insediamenti storici sui crinali (Andezeno, Arignano) ma la diffusione insediativa sul fondovalle inquina l’effetto di emergenza localizzativa.

I nuclei rurali di rilevanza paesistica sono pochi e spesso immersi in un paesaggio dall’aspetto più periurbano che rurale; ad essi si riconosce però un valore caratterizzante per l’immagine dell’ambito (vedi tavola della Riconoscibilità).

Bordi e barriere visive costituite da insediamenti e infrastrutture

L’infrastrutturazione dell’area metropolitana torinese è così fitta da creare continuamente effetti di bordo e di barriera, ormai per lo più facenti parte del paesaggio urbanizzato. Negli spazi aperti, oggetto di quest’indagine, sono stati indicati solo i tratti che interferiscono con la visione di elementi rilevanti per il paesaggio (fiumi, beni architettonici, ecc.), o che intaccano l’integrità di un ambito, e solo laddove esiste un percorso di fruizione interno all’ambito dal quale i bordi siano percepibili, indipendentemente dall'eventuale effetto di disturbo delle infrastrutture dal punto di vista ambientale.

Aree di grande visibilità sulle porte urbane (dagli ingressi e dalle uscite della città di Torino)

Gli assi autostradali di attraversamento della regione fanno perno su Torino e sulla sua tangenziale. I nodi tra sistema autostradale e tangenziale e i tratti che dalla tangenziale entrano in città costituiscono luoghi potenzialmente strategici per l’immagine del capoluogo, potenziali “porte urbane”. In realtà, si tratta di aree fortemente condizionate proprio dal carattere di fascia inteclusa tra barriere infrastruturali, con scarsissima qualità o degradate, ma dotate di alta visibilità.

In sintesi, dalla carta emerge che nel paesaggio aperto della Corona Verde residuano pochi quadri visuali con buoni caratteri di integrità, con rare inquadrature di elementi di riferimento a scala territoriale e visuali significative, mentre alla scala di dettaglio sono più frequenti gli elementi di caratterizzazione locale.

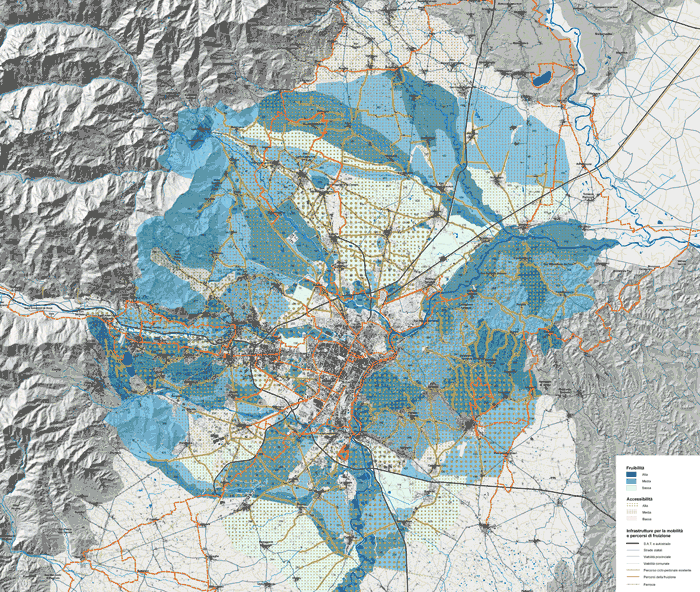

Fruibilità

Criteri adottati

Accessibilità

Considerata come facilità di accesso all’unità di paesaggio da strade principali o da centri urbani, considerata sulla base della percorribilità veicolare delle strade ( o ciclopedonale nel caso di prossimità inferiore a 300 metri dai centri).

Fruibilità

Considerata come possibilità di percorrere internamente l’unità di paesaggio, con particolare attenzione all’esistenza di percorsi ciclo-pedonali; dotazione di attrezzature o di sistemazioni per utilizzare l’unità di paesaggio per fini ricreativi, turistici, ecomuseali e simili.

Classificazione della fruibilità e della accessibilità

bassa, media, alta

Situazione

L’area metropolitana torinese non soffre certamente per la mancanza di reti di trasporto. Sul piano dell’accessibilità delle aree libere della Corona Verde, talvolta questa stessa sovrabbondanza di reti si risolve in barriere infrastrutturali, che, anche quando superabili tramite sottopassi, certamente scoraggiano la fruizione. Per questo risultano invece priviliegiate le aree accessibili direttamente dai centri urbani. Paradossalmente, possono invece risultare poco accessibili aree intercluse in ambiti urbanizzati, quando siano raggiungibili solo con percorsi tortuosi, da strade secondarie filtrate da proprietà private.

Dalla tavola emergono come molto accessibili aree dotate di ingressi attrezzati, ad esempio con parcheggi, come avviene nei parchi di Stupinigi e Venaria, o lungo strade statali, o raggiungibili tramite piste ciclabili.

La fruibilità è funzione sia delle caratteristiche morfologiche del sito (massima per aree pianeggianti, più bassa in presenza di rilievi, ostacoli naturali o artificiali), sia della presenza di mete di interesse naturalistico o culturale, sia della collocazione strategica rispetto alle aree urbane. L’area è ricca, in ogni settore, di elementi di interesse; sono state considerate mete anche i paesaggi di ruralità integra.

Accessibilità e fruibilità delle residenze reali e dei beni di interesse storico-culturale

Le singole residenze reali non presentano particolari problemi di accessibilità; anche se può capitare che i loro parchi ed intorni non mantengono lo stesso livello: ad esempio, Stupinigi è raggiungibile soprattutto con l’automobile, le rotte principali non sono attrezzate per essere fruite da pedoni o ciclisti, questi hanno altri percorsi dedicati ma che non hanno la stessa valenza monumentale.

Altri beni di interesse storico emergenti nel paesaggio hanno mantenuto viali di accesso e tracce dell’organizzazione territoriale dell’intorno (la Mandria di Chivasso, Borgo Cornalese a Villastellone), ma si tratta di frammenti spesso messi in crisi o negati dalla viabilità più recente (Cascina Isola a Settimo, Castello Santa Cristina tra Borgaro e Mappano, Villa Carpeneto a La Loggia), in cui la possibilità di una fruizione non casuale, ma rispettosa dei punti vista e dell’organizzazione spaziale originaria è da proteggere.

Accessibilità e fruibilità dei corsi d’acqua

L’accessibilità e la fruibilità dei corsi d’acqua nell’area torinese presenta situazioni molto differenziate e discontinue. Pochi tratti sono attrezzati come lungofiume urbani, per il resto in area urbanizzata scorrono in aree di retro, e i punti di accesso diventano facilmente punti di degrado. In ambito rurale, al contrario, il fiume è spesso lontano di percorsi principali, raggiungibile solo da strade campestri, ovviamente non segnalate. A parte i tratti immersi nel bosco, dove prevale la naturalità, si tratta quindi di aree potenzialmente fruibili ma scarsamente accessibili. In entrambi i casi, la fruibilità è una condizione che si può realizzare solo con interventi mirati.

In generale, la tavola consente soprattutto di evidenziare situazioni di non congruenza tra accessibilità e fruibilità, e di individuare risorse sottostimate, se confrontata con la tavola del valore paesistico. E’ inteso che entrambe le condizioni possono essere mutate tramite interventi specifici .

Una maggiore suggestione sulle potenzialità di fruizione degli ambiti è suggerita dalla tavola delle Prospettive.