Negli studi di settore o geografici tradizionali l'Appennino non compare mai nel suo insieme, ma viene descritto nelle sue parti. La letteratura scientifica sembra più preoccupata di articolare e distinguere i diversi tratti che di trovare fattori unificanti o strutturanti un'immagine olistica.

Quindi in termini di assetto primario del paesaggio o di assetto secondario[1] mancano spunti per definire un modello interpretativo complessivo, che non sia la collazione di segmenti distinti, semmai tenuti insieme da ipotesi di relazioni sistemiche tra le parti, ad oggi ancora da organizzare compiutamente.

Anche la considerazione terziaria del paesaggio, fondata in buona parte sul 'senso comune' del paesaggio (degli abitanti o comunque dei fruitori abituali) è povera di definizioni olistiche.Per meglio apprezzare questa aporia, significativa per l'intera strategia del lavoro, si propone qui una riflessione immediata, anche in fase intermedia del lavoro di indagine, sui modelli interpretativi diffusi dell'Appennino a partire dal senso del paesaggio, differente nei diversi territori. Questo abbozzo può essere utile per riconoscere i caratteri di quelle soggettività territoriali che devono partecipare della visione strategica da delineare per l'intera regione appenninica, e tenere conto di specifiche condizioni di partenza.

In termini largamente intuitivi e allo stato delle conoscenze, si possono tratteggiare sette caratteri sintetici relativi al senso del paesaggio dell’Appennino:

1. L’Appennino come paesaggio unitario non esiste

2. L’Appennino rappresenta la Montagna

3. La Montagna componente del paesaggio peninsulare

4. L’Appennino barriera e transito

5. La montagna “interna”

6. Il senso del paesaggio come collage

7. Tipi di paesaggio della montagna “da dentro”

L’Appennino come paesaggio unitario non esiste

Nell'insieme l’Appennino è una categoria astratta, da cartografia su testo scolastico, priva di immagine reale nell’immaginario collettivo. Immagini parziali semmai emergono relativamente alle parti: divise per versanti e per segmenti latitudinali.

Una tale mancanza di caratteri autoreferenti del paesaggio a grande scala, accompagnata da una presenza di caratteri differenziati per grandi regioni, è abbastanza specifica per l'Appennino; infatti se si valutano le grandi regioni geografiche italiane in base al modo con cui è sedimentata l'immagine unitaria del loro paesaggio, si distinguono quelle che:

- dispongono di alcune visioni archetipiche che consentono di nutrire un immaginario collettivo anche della dimensione macro, come ad esempio per l’arco alpino visibile dalla pianura piemontese, o per la costa tirrenica, continentale o insulare, percepibile nella sua forma elementare e riconoscibile dall’aereo;

- trovano riscontro come categoria astratta ma non hanno un’immagine reale neppure per parti, ma solo per luoghi o ambiti molto ristretti, metonimicamente rappresentativi del tutto, come ad esempio accade per la Padania;

- non sono riconoscibili neppure come categoria astratta, come ad esempio accade per l’Appennino stesso considerato come elemento della struttura euromediterranea, ruolo non descritto dal sapere scolastico diffuso e privo di un’immagine metaforica condivisa.

Le diverse possibilità di configurazione formale alimentano strategie comunicative e culturali che consolidano il senso di immagini generali: così per le Alpi è incontestabile una sempre più ricca visione olistica (che travalica la geografia e ormai sta per avere esiti promettenti di governance o almeno gestionali), mentre la Padania stenta a rappresentare alcunchè, nonostante gli sforzi di qualcuno, anche perché ne manca di un’immagine rappresentativa, esperibile e condivisibile.

Quindi, in modo molto schematico:

|

|

categoria astratta |

immagine |

||

|

generale |

per parti |

per singoli luoghi |

||

|

Appennino regione italiana |

SI |

NO |

SI |

SI |

|

Appennino regione euromediterranea |

NO |

NO |

NO |

NO |

|

Padania |

SI |

NO |

NO |

SI |

|

Alpi |

SI |

SI |

SI |

SI |

|

Coste della penisola o delle isole |

NO |

SI |

SI |

SI |

Ogni strategia politica democratica ha ritenuto necessario fornire, tra le proprie strumentazioni sul piano culturale, motivo di riconoscimento al paesaggio di appartenenza di ciascuna comunità. Se la dimensione del paesaggio naturalmente riconosciuto come proprio è quasi sempre delimitata al territorio davvero 'prodotto' dagli abitanti, ove la strategia delinea ambiti più vasti, di cui si individua l'autonomia o che si prospettano idealmente come sede d'elezione di un popolo, è necessario costruire un senso del paesaggio comune, nutrito e messo in forza da immagini unificanti, che devono raccordare la grande dimensione territoriale a quella locale, il cui paesaggio domestico naturalmente alimenti il senso patrio.

Quella grandiosa operazione culturale unificante, che seguì l’unità politico-militare d’Italia, fondò una parte delle proprie strategie sull’immagine dello Stivale. Dello Stivale l’Appennino è la forma, nel significato di struttura modellante (per le scarpe, appunto), che paradossalmente non ha forma ma dà organicità e senso ad una regione che assegna invece la sua riconoscibilità al profilo costiero, nello stesso rapporto funzionale con cui lo scheletro e la pelle organizzano la forma del corpo.

Questa, in estrema sintesi, è l’immagine dell'Appennino veicolata nei testi scolastici a cavallo del Novecento e fino agli anni ‘70, facendo riferimento ad un archetipo dell’Italia che è prevalentemente peninsulare.

L’Appennino rappresenta la Montagna

Nella Penisola l’Appennino rappresenta la Montagna, intesa non solo come macrotipo di paesaggio (insieme al mare, e al resto, connettivo che comprende il piano e la collina) ma come categoria socioeconomica, culturale e storica, oggettivamente e storicamente differenziata.

Sicuramente, nei maggiori processi urbanizzativi italiani, le categorie discriminatorie e razziste, prima che in base latitudinale (sud) o longitudinale (est), sono state quelle in base altitudinale: chi viene dalla montagna è stato considerato 'altro' da chi abita il territorio fertile e comodo da insediare della piana e della collina. A Roma, a Firenze e a Napoli i mestieri dell’Appennino costituiscono ancora fino a qualche anno fa una categoria precisa, articolata e importante, di servizi plebei di cui la città, di per sé nobile, si è giovata per secoli.

D’altra parte si conoscono le cause per cui in questo dopoguerra la montagna si svuota letteralmente, molto più rapidamente e drasticamente del resto del territorio agricolo, e le nuove generazioni di montanari riempiono le file della più spaesata manovalanza urbana: la fatica dell’economia di sussistenza, la pochezza dei rapporti sociali, la mancanza di prospettive di sviluppo personale.

Ma la Montagna nella considerazione diffusa è una categoria del paesaggio unificante l’Italia, non solo per valori negativi: è l’archetipo del paesaggio patrio al quale le generazioni di prima immigrazione urbana vogliono mantenere fede, è (forse anche di conseguenza al precedente) il teatro della Resistenza, come è stata il luogo del brigantaggio, e si configura oggi come il deposito delle permanenze (naturali e culturali) per il quale è più praticabile una difesa strategica dalle conseguenze nefaste di pressioni trasformative, almeno in confronto al litorale o ai paesaggi agrari della piana e della collina.

Alle connotazioni, negative o positive, della Montagna, fanno quasi sempre riferimento le rappresentazioni artistiche dell’Appennino, forse caso particolare di soggetto paesistico interpretato prevalentemente in modo ideologico, cioè caricato di significati sociali e culturali. Ciò è quanto risulta ad una prima ricognizione, se non altro per confronto con quanto avviene per la campagna della collina e della piana o per il mare, spesso utilizzati come oggetti neutri, solo figurali o metafora di soggettività sentimentali nella pittura borghese, nella fotografia e nella poesia di questo secolo.

La Montagna componente del paesaggio peninsulare

Se si passa dalla dimensione generale e necessariamente ideologica a quella più direttamente esperienziale, la ‘montagna’ è il termine con cui ciascuna comunità pedemontana della penisola identifica il tratto di Appennino ‘di competenza’: quello che si sa originare le acque su cui prospettano le città, quello che fa da sfondo alle terre coltivate, quello da attraversare, per lo più a bassa quota, lungo strade millenarie.

Poiché le comunità pedemontane annoverano ormai la quasi totalità degli abitanti della penisola (soprattutto se si comprendono anche le popolazioni costiere, che hanno comunque il versante appenninico a ridosso), possiamo dire che la montagna appenninica fa parte del paesaggio proprio di ciascuna comunità.

Se si considerano i 22,5 milioni di italiani che abitano regioni interessate dal paesaggio appenninico (dimensione derivante dall'esclusione delle regioni alpine e delle province costiere romagnole, pugliesi, laziali, toscane e della Liguria occidentale), solo circa 2,5 milioni abitano nella fascia interna, non coinvolta da altri paesaggi (si sono sommati gli abitanti delle province di Perugia, Terni, Rieti, L'Aquila, Isernia, Campobasso, Benevento, Potenza).

Dunque per poche comunità l’Appennino è il paesaggio, ma per quasi tutte le altre si configura come una componente del paesaggio: per lo più lo sfondo, visto da sotto, privo di profondità e sconosciuto nel dettaglio e 'da dentro'.

Si può fare una classificazione delle popolazioni della Penisola a seconda di come, nel loro paesaggio domestico, si posiziona la montagna appenninica. Tra le due situazioni limite - assenza di montagna (caso che si verifica in qualche tratto della costa adriatica o ionica o della campagna romana), e interno di montagna (caso che si verifica in una particolare fascia dell'Italia centro-meridionale considerata al punto 5) - si collocano almeno tre gradi di coinvolgimento rispetto alla montagna, che è presente nel paesaggio in quanto:

a, a ridosso, (gli abitanti delle coste della Liguria fino a Carrara, della Campania meridionale, della Calabria, della Sicilia nordorientale),

b, di fondale, come lontana continuità del proprio spazio (gli abitanti dei i sistemi policentrici toscani o umbri),

c, di fondale, come luogo 'altro' dal proprio spazio (gli abitanti delle città della via Emilia, delle coste marchigiane o lucane).

Nel caso a) la montagna è presente addirittura nel paesaggio urbano, bordandolo direttamente come ambiente deserto e resiliente alla città. Gli abitanti di Genova o di Reggio Calabria hanno un posto preciso per la montagna appenninica, nel loro senso del paesaggio domestico, quanto e più degli aquilani o dei beneventani. La montagna non è solo lo sfondo ma un bordo del luogo urbano, importante per l'immagine stessa della città, da là si prendono le immagini per le cartoline panoramiche, là abitano i fortunati con la bella vista (fortunati anche se a pochi metri dal condominio pascola ancora il gregge o residuano i bunker della guerra): la montagna è in città senza filtri e il locale senso del paesaggio registra questa compresenza antagonista.

Nel caso b) il fondale è lo skyline più lontano di un susseguirsi di quinte che filtrano il paesaggio montano da quello insediato: la montagna è sempre dietro un'altra collina. La specificità dell'Appennino rispetto alle colline dell'Antiappennino, come le chiamano i geografi fisici, è più percepita come lontananza, difficoltà (e mancanza di motivazioni) per raggiungerlo che come sostanziale e sensibile diversità. La montagna del paesaggio 'di competenza' delle città laziali o umbre è un'ennesima collina aspra e lontana, rispetto alla quale le immagini dei (pur geograficamente vicini) massicci del Gran Sasso o della Maiella sono diverse e aliene quanto quelle del Cervino e delle Dolomiti. La montagna di casa per questi sistemi insediati si pone come un elemento debole del paesaggio, poco differente dalla collina precedente, poco rappresentativa, e ciò agisce come un vaccino, impedendo il consolidarsi di un senso forte della montagna come elemento del proprio paesaggio. L'Appennino così assume più facilmente i caratteri astratti del paesaggio immaginario, non vissuto nell'esperienza quotidiana ma conosciuto solo sui libri o nei viaggi: un paesaggio diverso dai propri.

Nel terzo caso la montagna è il fondale, percepita come un tutt'uno dalle sue pendici alle vette, parte del paesaggio visivo di ogni giorno ma distante, separata da fasce di deserto o di povertà che trattengono nella zona abitata e più conosciuta. Se ne abitano le pendici fino a modeste altezze, pochi si insinuano nelle valli perpendicolari che impediscono fino alla dorsale ogni percorso trasversale di mezza costa. La cattiva accessibilità trasversale della fascia di mezzomonte riduce i segmenti ritenuti propri da ciascuna comunità: c'è l'Appennino piacentino, quello parmense, quello reggiano e quello modenese, segmenti di due o tre vallecole e di venti chilometri di spessore, distinti non solo per pedanteria geografica ma riconosciuti come pertinenza (anche storica) delle comunità urbane locali. Una sola 'fetta' di montagna viene quindi percepita come componente del proprio paesaggio, una porzione che svolge un ruolo preciso nell'immagine logica del proprio domaine, come in ogni podere che si rispetti c'è, oltre ai campi per i seminativi il prato , il fiume, il legnatico.

Al crinale si sale rare volte, solo per godere del panorama dell'intero paesaggio domestico, momento topico della 'landscape diversity' di casa propria. Se si tralasciano le fasce interne, di cui al punto 5 seguente, circa il 90% dell'appennino ha belvederi dai quali si guarda un mare (d'acqua o di coltivi), ma questa estroflessione della montagna non corrisponde quasi mai a sistemi insediati autonomi, che facciano dell'alta visibilità e panoramicità la loro caratteristica.

Il monte dalla piana (o dalle colline o dal mare) appare vuoto, segnato solo dalle tracce di attrezzature che servono per chi abita in basso (ieri i pascoli, le fortificazioni, i santuari, oggi le torri per le telecomunicazioni).

L’Appennino barriera e transito

Per l'abitante della penisola l'Appennino non costituisce barriera invalicabile, salvo rari casi: anzi il transito, l'attraversamento sono le modalità con cui più frequentemente si viene a contatto con la Montagna. Se nel viaggio in Italia, dal '600 all'epoca della ferrovia, l'esperienza del valico alpino segna ogni diario, pochissimi sono i testi che riportano come degno di nota il valico dell'Appennino (se non per il fastidio del disagio di qualche ora). D'altra parte Roma, sin dal I secolo a.C. si dota di collegamenti consolidati con l'Adriatico e la pianura padana, evitando i viandanti per quanto possibile di salire e riducendo il tratto di valico a brevi percorsi che affrontano il dislivello o addirittura a gole di penetrazione che consentono di utilizzare spartiacque a bassa quota, ancora oggi sede delle strade più frequentate (che attraversano i passi dei Giovi, del Cerreto, della Collina, del Muraglione, di M.Coronaro, di Bocca Trabaria, del Fossato, C. Aprico, delle Fornaci, Colfiorito, le gole del Velino, Forca Caruso, della Croce, del Nuzzo, di Conza….).

Quindi per l'abitante pedemontano l'attraversamento appenninico non è quasi mai vero luogo di confine e di separazione ma semmai luogo a se stante, o addirittura non-luogo, percepito come intervallo non informativo, privo di significati se non sgradevoli e indesiderati. Ciò forse dipende anche dalle modalità dell'esperienza del transito: infatti, nel continuo di versanti e pendenze, il punto di vista per la fruizione del paesaggio varia. Se nella parte collinare pedemontana le strade e gli insediamenti di crinale segnano il paesaggio e da essi partono ampie visuali panoramiche, verso la dorsale le strade più frequentate si fanno incassate e il paesaggio è fruito per lo più dal fondovalle: la montagna è la gola fino a pochi chilometri dal passo accidentato, il pericolo che viene dall'alto, da luoghi sconosciuti e che non attraggono il visitatore.

Così l'Appennino, presente per l'abitante pedemontano come elemento del paesaggio domestico in termini di fondale (o viceversa belvedere), 'da vicino' viene fruito e memorizzato per lo più in termini di luogo chiuso e poco abitabile, intervallo 'forestiero' e sconosciuto tra paesi e paesaggi amici, dei quali invece si conoscono segni e modi dell'insediamento, dello stesso tipo se non del tutto simili tra i due versanti

La montagna “interna”

Come sopra tratteggiato, una quota tra il 10 e il 15% degli abitanti della Penisola hanno la montagna 'interna' come paesaggio domestico.

Caratteristiche di questo tipo di paesaggi non sono, per i fruitori locali, tanto le alte quote e la conseguente morfologia 'alpina' della montagna, quanto la definizione dell'orizzonte, per lo più chiuso tutt'attorno dagli skiline dei crinali vicini e la ridotta varietà dei segni del paesaggio. L'insediamento è concentrato per lo più in fondovalle o in terrazzi pedemontani, distanti e non in vista dei massicci maggiori, all'interno di quelle 'conche intermontane' che per il Sestini sono un tipo di paesaggio a sé stante.

Per gli insediamenti urbani dell'Appennino interno il senso della montagna, pur presente, si appoggia più ai caratteri climatici (ad es. la presenza della neve nel paesaggio domestico) e dell'ecosistema (ad es. la dominanza di bosco, l'assenza delle coltivazioni mediterranee) che alla morfologia dell'intorno e alle visuali verso montagne d'alta quota.

I massicci maggiori (Sibillini, Gran Sasso, Maiella, Matese, Alburni, Pollino) appaiono solo di scorcio dalle conche intermontane molto insediate (e sono invisibili dalle più vaste aree pedemontane esterne), per cui si forma comunque una sorta di 'atrio', di fascia d'attesa prima di 'entrare' al loro cospetto.

Questa modalità di accesso alla montagna più alta, che non si staglia all'orizzonte ma si propone all'improvviso, concorre ad esaltare il senso di alterità dei complessi maggiori, che già si mostra nella presenza di pareti e rocce calcaree e nell'assenza di bosco nelle parti sommitali.

Ancora più forte è il senso della montagna quando si accede dal sistema collinare alla vera fascia pedemontana: la dorsale emerge dal basso di conche e pianure chiuse e verdeggianti. Anche questo tipo di situazione, sorprendente per l'apparire di colpo, da un dosso, con visuali d'insieme che mettono in evidenza il contrasto primigenio piano-monte, è simbolico di tutto l'Appennino, con la sua integrità, le sue puntuali presenze antropiche, la semplicità icastica di pochi segni omogenei tanto più diversa quanto più percepita in capo ad un lungo tragitto di paesaggi di collina confusi e aggrovigliati.Anche per queste modalità della fruizione, del teatro del paesaggio, la montagna maggiore non fa parte del paesaggio domestico dell'Appennino, o almeno ne fa parte marginalmente, quanto la dorsale panoramica per i territori pedemontani: si sa che c'è, ha un ruolo nel proprio territorio ma non se ne è proprietari culturali, e per lo più la si frequenta e se ne gode il paesaggio da turisti.

Sia i massicci montani maggiori che i sistemi di conche intermontane, con il loro andamento subparallelo alla dorsale, tendono ad intersecare le regioni paesistiche pedemontane e a rendere difficile, nel tratto interessato, l'attraversamento: è ciò che accade in Garfagnana, nella valle dell'Aterno, nel reatino, nelle vali d'Agri e ne vallo di Diano. Per questo in quei tratti, oltre all'effetto di 'interno' e di sorpresa dei relativi paesaggi, è più forte che nel resto dell'Appennino la differenza tra i due versanti (interno ed esterno) e la relativa incomunicabilità delle comunità insediate (che non s'incontrano mai se non sulle piane d'alta quota, un tempo in veste di pastori o di belligeranti e ora in quella di turisti).

Il senso del paesaggio come collage

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si può sostenere che non è leggibile tra gli abitanti una considerazione del paesaggio appenninico articolato e unitario sull'asse nordovest/sudest, che talvolta si presenta integrato ma solo per singole regioni, legate dai massicci locali o ad ambiti pedemontani, che segmentano e dividono la dorsale.

D'altra parte non emergono sistemi reticolari del paesaggio nel suo insieme, intesi come costellazioni di luoghi separati territorialmente ma connessi da pratiche o da memorie che restituiscano dell'Appennino un carattere unitario nel senso comune del paesaggio (come ad esempio quello degli approdi per i navigatori mediterranei, quello delle vie di comunicazione storiche – per i luoghi sacri o i prodotti rari sul versante atlantico o in Terrasanta, quello delle vie della pastorizia montana per alcune specifiche regioni alpine o appenniniche).

Ove ha qualche rilevanza, la continuità reticolare del paesaggio va ricercata negli aspetti specializzati, in chi esplora il territorio con ottiche di settore. Per chi apprezza i luoghi per tipologia, l'Appennino offre molte occasioni di riconoscimento di paesaggi integrati ma discreti, connessi più dal fil rouge della testimonianza episodica e della memoria che da segni espliciti e continui. Si possono così disegnare le reti dei paesaggi delle acque carsiche, della transumanza, della caccia, del monachesimo, delle fortificazioni, delle battaglie recenti o medioevali.

Anche nel rapporto tra le parti, la ridotta integrazione delle tessere che delimitano localmente il senso del paesaggio generale sembra contrastare sia con la densità delle comunicazioni tra i versanti (l'A. è ovunque attraversato salvo i massicci centrali, come sopra accennato), sia con l'oggettiva continuità di una serie di caratteri fisici ed ecologici del sistema montano peninsulare.

Né d'altra parte si può assegnare questa ridotta coesione culturale e antropologica alla povertà di vie di comunicazione in assoluto, vista la densità del reticolo stradale storico e attuale, quale risulta anche statisticamente dalla seguente tabella,

Infatti dai dati emerge che quasi tutte le regioni appenniniche hanno densità di strade superiore alla media nazionale, per abitante[1] e per kmq., pur essendo in alcuni casi con ridotta densità insediativa (Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata hanno territorio per abitante doppio della media nazionale).

La ridotta articolazione del senso del paesaggio reticolare, al di fuori di quello 'domestico' sopra descritto, sembra derivare quindi, non tanto da un fattore oggettivo o funzionale, quanto da un complesso di comportamenti collettivi storicamente consolidati e ancora fortemente influenti in un territorio poco trasformato da modelli esterni, turistici o migratori.

In sintesi si potrebbe spiegare la 'rigidità' rispetto ad una diffusa concezione integrata e reticolare del paesaggio con:

- i comportamenti collettivi, fortemente localistici per ragioni storiche: il perdurare di insule di potentati medioevali sino ad anni recentissimi, l'antagonismo intermunicipale, la storica latitanza dello Stato centrale (poco modificata dallo Stato della Chiesa e dal Regno delle Due Sicilie all'Italia unita),

- l'abbandono quasi totale della montagna, le cui comunità erano forse portatrici di sistemi reticolari di relazioni in quota e di un adeguato senso della montagna, oggi perduto o recuperabile solo con operazioni di archeologia del paesaggio,

- la mancanza di sistema di comportamenti consolidati del 'turista appenninico', ad esempio come quelli ormai forti, del 'turista alpino' o del navigatore da diporto nel Tirreno.

Disponibilità di territorio e di strade per abitante regionale

|

|

A |

B |

C |

B/C |

A/B |

A/C |

|

|

km strade extraurbane |

Sup Terr in kmq |

Popolazione in milioni |

Sup/ab ettari/ab |

Strade /sup metri/kmq |

Strade/ab in metri/ab |

|

Piemonte |

31.049 |

25.399 |

4,306 |

0,590 |

1.222 |

7,2 |

|

Valle d'aosta |

2.003 |

3.264 |

0,118 |

2,766 |

614 |

17,0 |

|

Lombardia |

27.671 |

23.859 |

8,901 |

0,268 |

1.160 |

3,1 |

|

Trentino AltoAdige |

9.080 |

13.607 |

0,903 |

1,507 |

667 |

10,1 |

|

Veneto |

23.857 |

18.364 |

4,415 |

0,416 |

1.299 |

5,4 |

|

Friuli |

6.004 |

7.844 |

1,193 |

0,658 |

765 |

5,0 |

|

Liguria |

8.531 |

5.420 |

1,662 |

0,326 |

1.574 |

5,1 |

|

Emilia Romagna |

29.079 |

22.124 |

3,924 |

0,564 |

1.314 |

7,4 |

|

Toscana |

21.124 |

22.993 |

3,528 |

0,652 |

919 |

6,0 |

|

Umbria |

6.553 |

8.456 |

0,819 |

1,032 |

775 |

8,0 |

|

Marche |

14.058 |

9.694 |

1,438 |

0,674 |

1.450 |

9,8 |

|

Lazio |

19.052 |

17.227 |

5,185 |

0,332 |

1.106 |

3,7 |

|

Abruzzo |

14.297 |

10.795 |

1,262 |

0,855 |

1.324 |

11,3 |

|

Molise |

2.981 |

4.438 |

0,332 |

1,337 |

672 |

9,0 |

|

Campania |

16.886 |

13.595 |

5,708 |

0,238 |

1.242 |

3,0 |

|

Puglia |

16.543 |

19.361 |

4,065 |

0,476 |

854 |

4,1 |

|

Basilicata |

6.499 |

9.992 |

0,611 |

1,635 |

650 |

10,6 |

|

Calabria |

16.179 |

15.080 |

2,079 |

0,725 |

1.073 |

7,8 |

|

Sicilia |

21.512 |

25.707 |

5,025 |

0,512 |

837 |

4,3 |

|

Sardegna |

12.101 |

24.090 |

1,657 |

1,454 |

502 |

7,3 |

|

ITALIA |

305.059 |

301.309 |

57,131 |

0,527 |

1.012 |

5,3 |

elaborazione su dati Atlante DeAgostini 1997

[1] per Liguria, Lazio e Campania il dato della densità abitativa è molto influenzato dalla presenza di città importanti, non interessanti ma anzi alteranti la corretta valutazione del rapporto tra popolazione e infrastrutturazione territoriale, qui eleborato

Tipi di paesaggio della montagna “da dentro”

Compresente e talvolta conflittuale con il senso dell'Appennino di chi ne ha un'immagine dai bordi o dal fondovalle, è quello di chi definisce un'immagine della montagna 'da sopra' e 'da dentro'.

Gli aspetti e i temi di questo modo, storicamente minoritario e elitario, comportano molte sfaccettature e citazioni, che comunque hanno come comune denominatore l'evidenza della differenza.

L'interpretazione più convincente è infatti che esista una cultura consolidata della montagna appenninica che assegna al paesaggio un ruolo forte proprio in quanto diverso e complementare al senso del paesaggio 'domestico': in quanto dà il senso dello sconosciuto nella propria terra, del non facilmente appropriabile ma a portata di mano, della zona d'ombra nel giardino. Si tratterebbe, a livello territoriale, di un carattere fondativo della psicologia del personale senso dello spazio (come introduce Gaston Bachelard nella 'Poetica dello spazio', per la soffitta o la cantina della casa che ricordiamo da bambini [1]): una parte necessaria per l'equilibrio dell'abitare proprio per la sua condizione di estraneità, mantenuta appositamente come un 'altrove' presente comunque nella dimensione del quotidiano urbano o contadino.

Questi aspetti paiono [2] posti alla base delle motivazioni più diffuse di chi si inoltra volentieri nei territori più interni dell'Appennino, a 'permanere optime' o comunque a immergersi in un paesaggio coinvolgente.

Si è disgregato il sistema di ordinaria antropizzazione presente fino a pochi anni fa in tutto l'Appennino: anche in quota, nelle valli boscose, nei passi più impervi, in ogni panorama si sentiva comunque un presidio rurale o pastorale che oggi è molto spesso ridotto a traccia,generando nel paesaggio un senso di abbandono e non più di presenza. Cresce un processo di inselvatichimento (più che di naturalizzazione) del territorio che corrisponde ad una crescita del peso dei segni di alterità, sia nel loro ruolo oggettivo (dato che decadono i segni materiali della presenza viva della coltura/cultura) sia nelle attese soggettive e nell'immaginario del fruitore del paesaggio montano. Infatti non sembra perdersi il senso forte di identità, ma i fattori di differenza si radicalizzano. Il paesaggio della montagna dell'Appennino, dopo aver rappresentato per millenni il consolidarsi della confidenza dell'uomo nei confronti della natura e viceversa la tolleranza della montagna per i modesti formicolii antropici, sembra assumere oggi i segni e la rappresentazione del distacco, di un chiudersi al rapporto con l'uomo moderno, le cui pressioni si segnano come effrazioni, intrusioni in casa d'altri.

Il segreto, il deserto, l'arcaico, il distacco, il sacro, sono tutti caratteri primari del paesaggio, propri della montagna appenninica, da sempre presenti ma oggi emergenti e dominanti, man mano che perdono vigore i segni del paesaggio che si riconosceva come domestico di comunità insediate.

a, il segreto, della natura nascosta o della traccia perduta dell'insediamento, è un senso generato da diversi effetti, spesso ricercati e talvolta accidentalmente verificati da

* l’effetto di entrare in un interno inaspettato, di andare dietro le quinte, generato da:

- morfologie del contenitore orografico (fondovalle ciechi, conche chiuse: il nascosto dentro)

- itinerari di facile accessibilità che affrontano i salti di quota e i passi con apertura improvvisa di nuovi paesaggi sottostanti (il nascosto al di là: effetto Shangri-là),

- l’orizzonte mobile degli altopiani, delle parti cacuminali di dorsale a panettone o delle terrazze pascolive susseguentesi (il nascosto sopra);

* il panorama aperto ma con nicchie di paesaggio da “guardare con la lente”: quasi ogni visuale a largo raggio ha al suo interno almeno un segmento di interesse particolare, anche se non immediatamente emergente: la parete rocciosa, il prato in forte pendenza, l’altopiano chiuso e colorato in quota, il percorso nella gola, il lago, l’edificio isolato nel pascolo o nel bosco, il borgo fortificato o l’oppidum murata nel contesto agricolo poco alterato e bordato da elementi naturali. La presenza di specifici elementi di attenzione nel quadro generale di un panorama complesso stimola un atteggiamento di curiosità, introduce una serie di attenzioni capillari a margine degli itinerari turistici e una consuetudine all’apprezzamento di micropaesaggi e di specifiche inquadrature, fruite preferibilmente in solitudine e di cui ci si appropria con esperienze personali irriproducibili;

* la natura o la testimonianza storica racchiusa in luoghi nascosti e poco accessibili e perciò tanto più potente quanto più inaspettata e dominante il suo microcontesto: l’acqua nelle gole e il loro skiline “giapponese”, il romitaggio, il percorso vertiginoso sulla forra, l’insediamento medioevale abbandonato, il convento, sino all’intero abitato nascosto come alcuni centri antichi in nodi di fondovalle.

L’esperienza del “segreto” nel paesaggio sembra apprezzarsi a specifiche condizioni:

- la modalità di fruizione del paesaggio deve essere coerente con il suo “senso”: ad esempio ove si tratta di paesaggi della solitudine si perde ogni segreto a fruirli in compagnie numerose (vedi i romitaggi); d’altra parte ove si apprezza l’effetto sorpresa del segno rispetto al contesto (vedi ad es.Castelluccio o Macereto nei Monti Sibillini), alterare le condizioni di fruizione del contesto equivale ad alterare il monumento. Va caso per caso considerato come si produce il micropaesaggio chiuso all’esterno e aperto nell’intorno immediato dell’oggetto di attenzione, che genera l’effetto di luogo-stanza, essenziale per la sensazione di “segreto”;

- la presa di contatto con il luogo deve avvenire secondo una procedura di “ingresso” progressivo: contano molto gli effetti “porta” dati dai passi intervallivi o dalle svolte nei percorsi di fondovalle (ingresso e uscita dalle gole, ingresso di colpo all’area di pertinenza paesistica di centri arroccati o annidati nel fondovalle);

- non si può prescindere dall’effetto “meta” che il luogo segreto porta con sè: bisogna andarci e poi tornare; infatti è difficile inanellare segreti (nell’esperienza paesistica pare formarsi una condensa e uno scarico di energia legati alla sorpresa e alla diversità, e questi contrastano con la strutturazione del senso del paesaggio ad un livello più complesso, quale si ha con l’effetto rete o collana): perciò non è opportuno promuovere itinerari tematici a tappe di luoghi segreti come romitaggi, gole naturali o rocche dirute.

b, il deserto e il paesaggio privo di segni conosciuti: è il caso 'zero' del sistema di apprezzamento semiologico del paesaggio, che attiva un'interazione più direttamente emozionale a fronte di un ambiente di cui non si conoscono le regole e in cui non si scorgono punti di riferimento [3]. Proprio perché l'effetto si genera ove mancano riferimenti, il senso del deserto non viene mai percepito alle alte quote (là dove realmente i luoghi sono deserti ), dato che nell'Appennino i crinali consentono quasi sempre panorami vasti sul mondo insediato, in cui ci si orienta e si percepisce semmai un distacco (dovuto semmai alla complicazione del paesaggio, come si accenna di seguito) ma non l'isolamento rispetto ai segni, il disorientamento.

Il senso del deserto si concentra piuttosto dove domina il bosco o nei luoghi chiusi ai bordi, e in essi comunque si ha sempre la consapevolezza della dimensione finita del vuoto di segni, di essere in un 'enclave' di assenza circondato dal mondo normale (se non il nostro, almeno normale per qualcuno): si tratta pur sempre di 'deserto domestico' e non del terribile luogo dell'indefinito e dell'indifferente africano o asiatico. In questo senso il deserto dell'Appennino è, paradossalmente, solo un segno del Deserto, un annuncio dell'esperienza della mancanza di segni che domina l'intero paesaggio di intere regioni del mondo.

Il paesaggio di questi 'bonsai di deserto', presente soprattutto nell'Appennino centro-meridionale, richiede comunque un modello fruitivo adeguato (forse ancor più dei luoghi del sacro, di seguito tratteggiati): quello della solitudine e della riflessione [4]..

Anche in questo caso, come per il segreto, il valore del paesaggio si costituisce in funzione inversa del numero dei suoi fruitori, ponendo apparentemente a rischio il teorema dello sviluppo locale fondato su un turismo sostenibile: qui la sostenibilità del godimento del paesaggio sembra essere strutturalmente vincolante a mantenere un così basso numero di utenti da non consentire l'atteso sviluppo turistico locale. [5] Riconoscere il deserto come paesaggio proprio di certi ambiti del territorio potrebbe indicare una strategia di tutela più rigorosa ancora di quella che è mossa da obbiettivi di tutela naturalistica: infatti per l'esperienza del deserto la precarietà degli equilibri non è da valutare sulla base di condizioni specifiche né essi sono consolidabili se affrontati con le dovute attenzioni, ma al contrario la forte fragilità della situazione 'deserto' è intrinseca alla fruizione stessa del paesaggio.

c, il luogo dell'arcaico e dell'integrità di un modo di vivere passato: è l'apprezzamento del territorio come parco dell'archeologia antropologica, in cui si possono ancora percepire con tutti i sensi, compreso il gusto e il tatto, ciò che si crede essere proprio di paesaggi immobili, secolari.

I segni del passato non sono simboli a sé stanti, ma sono organizzati in una sintassi del paesaggio che ha proprietà specifiche come quelle dei segni del moderno, dei segni del buon o del cattivo governo, della città o della natura: in ogni caso è un sistema coerente e autopoietico (cioè, in semiologia, si potrebbe dire che dedica una parte importante delle proprie energie a mantenere evidente la propria identità). L'Appennino interno si offre più di ogni altro paesaggio italiano a rappresentare il senso del passato (per lo più mitico e ideologico, come sopra accennato), mentre non solo la città, ma anche la pianura e la costa (e in certi casi le alpi invernali) sono ormai tipizzati come luoghi della trasformazione contemporanea[6].. La sintassi dei segni territoriali del passato ricostruibile nell'Appennino tende ad essere in molti luoghi completa e convincente, fondandosi su un insieme oggi irriproducibile in Italia: dal nucleo medioevale al suo intorno coltivato con molti segni della fatica manuale, al bosco poco penetrabile che si sa popolato di bestie, alla pastorizia in quota e nelle radure, ai tratturi della transumanza, alle fortificazioni e ai santuari lungo confini e itinerari oggi perduti ma riconoscibili, ai romiti e i percorsi per i luoghi sacri. Ma più della quantità di segni vale il senso complessivo della loro organica sistematicità: nell'insieme costituiscono paesaggi che appaiono avvolgenti e convincenti, nei quali l'intervento recente colpisce come l'orologio al polso del gladiatore nei film di Maciste.

In questo caso il valore di riferimento è la verginità: le trasformazioni fisiche, indotte dal moderno sono percepite come perversione e non come evoluzione, perché con esse si perde l'aspetto di integrità, fattore principale del valore che viene attribuito ai luoghi.

E' palese che i soggetti portatori di questa ideologia del paesaggio sono abitatori dell'urbano, che cercano i paesaggi dell'arcaico come turisti ed è ovvio che questa tensione li porti a scontrarsi con gli abitanti locali, che sono agitati, come ogni altro abitante del mondo dalle tensioni trasformative del moderno, e rivendicano il diritto primario di evolvere il proprio paesaggio.

d, il distacco e il guardarsi da fuori: è l'effetto generato del panorama complesso sul mondo conosciuto, visto dal monte, dall'alto e da distante. Non si tratta soltanto di un'esperienza data dalla posizione geometrica e topologica di chi guarda il proprio territorio insediato, ma anche della differenza tra caratteri del paesaggio in primo piano e quelli del mondo lontano: infatti il senso di distacco diventa prevalente ove il paesaggio montano, come avviene quasi ovunque sopra il limite del bosco, si semplifica in pochi grandiosi elementi omogenei. Il contrasto tra il paesaggio semplificato di primo piano e il formicolio di frammenti del paesaggio sottostante genera il senso di distacco e un senso di 'relatività ambientale' ormai assente nel resto del territorio (è esperienza analoga, in Italia, solo in mare, costeggiando le coste turistiche).

Di nuovo, come per il segreto ed il deserto, il paesaggio semplificato e omogeneo della montagna diventa un valore in sé quando si costituisce come elemento differenziale e di relativa rarità nel territorio, soprattutto ove questa differenza si può percepire in modo immediato e riconoscibile con un colpo d'occhio che comprenda sia il proprio paesaggio domestico che il luogo 'altro' da cui si guarda.

e, il sacro, il luogo dell'inabitabile, destinato ad altro dall'uomo: l'Appennino contiene ancora molti frammenti di quella geografia del sacro che Roma metabolizzò dai popoli italici, etruschi e greci, e che disegnò il territorio integrando le parti da sfruttare con quelle intoccabili, sacre perché di altro che dell'uomo. Le tracce di un paesaggio che contiene il sacro tra le sue componenti sono ancora presenti in molti luoghi ai bordi della montagna abitata (per questo più frequenti nell'Appennino che nelle Alpi, dove semmai è più presente il segreto e il deserto che la natura dominante più spesso impongono). Il sacro si pone infatti oltre il sistema insediato ma è presente, conosciuto, e deve essere raggiungibile, non è luogo del segreto o del deserto, ma è sede del mistero rituale e collettivo.

L'Appennino è poi il teatro per eccellenza delle testimonianze del processo di semiosi del sacro, di simbolizzazione di effetti complessivi del paesaggio in segni specifici, in edifici o monumenti, in cui il sacro si è trasformato dal medioevo al secolo scorso.

L'abbondanza di luoghi appenninici del medioevo monastico, eremitico, dei santuari e dei luoghi sacri non religiosi (teatri di gesta, di magie o di tragedie), non è soltanto reperibile sul terreno quanto e soprattutto nella cultura diffusa, che ancora alimenta uno sguardo sul paesaggio capace di sentire il sacro, di viverne i riti e il profondo legame con la vita quotidiana, che ancora per questa generazione sa, quasi sempre per sentito dire, di infiniti episodi che segnano la conoscenza dei luoghi di ciascuna comunità.

Quelli sopra accennati sono tutti caratteri che suggeriscono la potenza di un patrimonio di valori rari ma fragilissimi rispetto al consumo dovuto alle pressioni antropiche: non solo si attenuano per chi abita in siti omologati e privati del rapporto quotidiano con il paesaggio eterogeneo e complesso della montagna, ma si perdono irrimediabilmente se la loro differenza è ricercata da troppi.

La 'portanza' del paesaggio appenninico, che probabilmente è molto alta per la naturalità e i carichi antropici oggettivi, potrebbe essere molto bassa per i valori più intensi e differenti del paesaggio vissuto e del suo senso proprio, abbastanza diversamente dai caratteri delle coste e della montagna alpina, forse in situazione critica per gli aspetti ecologico ambientali ma più forti e leggibili e relativamente più disponibili a fruizioni di massa quanto a caratteri propri del paesaggio.

In ogni caso si delinea un'ipotesi di fondo: il fruitore caratterizzante l'Appennino è quello che viene dalla città ed è interessato alle situazioni specifiche e rare del paesaggio sopra abbozzate, mentre per gli altri utenti, gli abitanti o i turisti a cui non interessano le caratteristiche specifiche l'Appennino rischia di essere considerato solo un territorio di serie B: una montagna di serie B in confronto alle Alpi , con laghi di serie B in confronto a quelli prealpini, selvaggitudine e selvaggina di serie B in confronto alle riserve slave, cultura e paesaggi culturali di serie B in confronto alla Toscana, al Veneto o alla Puglia.

[1] v.G.Bachelard, (1957) , La poetica dello spazio, (tr.it. Bari, Dedalo, 1975)

[2] ('paiono', perché andrebbe condotto uno studio approfondito per confermare ciò che qui si disegna come ipotesi di lavoro suggerita dalle rappresentazioni artistiche o da alcune interviste approfondite)

[3] Borges in un celebre racconto descrive due modelli di labirinto, quello edificato, da cui si può uscire e quello dato dal deserto, mortale. L'esperienza del 'perdersi' è data sia dalla confusione di segni (v. La Cecla F.,1988: Perdersi. L’uomo senza ambiente , Laterza, Bari), che dall'assenza di segni conosciuti, come magistralmenta Kurosawa nel Dersu Uzala

[4] Non a caso Pasolini descrive un passaggio chiave del suo Teorema con un drammatico trascorrere del protagonista, nudo e solo in un altopiano appenninico percorso dalle ombre delle nuvole (forse Campo Imperatore o Campo Felice).

[5] E' un carattere del paesaggio che interrompe il parallelismo comodo con cui lo abbiamo da tempo incluso tra i mezzi di comunicazione (supporto 'pubblicitario' dell'identità culturale, sistema di testimonianza con continuità intergenerazionale….), ritenendo quindi che ogni incremento di feuizione del mezzo sia di per sé una dinamica intrinsecamente positiva. Se si riconosce una componente emozionale strutturale nella relazione essenziale che costituisce il paesaggio, si deve riconoscere uno spazio alle emozioni che non servono a comunicare, ma a riflettere, in cui il nesso tra l'emittente e il ricevente è esclusivo di altri nessi e non infinitamente disponibile.

[6] Se nei primi film di Fellini (La strada, Lo sciecco bianco, e già in forma residuale La dolce vita) la costa rappresentava un luogo di integrità forte, dagli anni '70 in poi ogni regista che voglia evocare una purezza arcaica in Italia si ambienta nell'Appennino (Zeffirelli, Avati, fratelli Taviani, Pasolini…)

Reti di paesaggi e fruitori locali

Quelli sopra accennati sono tutti caratteri che suggeriscono la potenza di un patrimonio di valori, rari ma fragilissimi rispetto al consumo dovuto alle pressioni antropiche: non solo si attenuano per chi abita in siti omologati e privati del rapporto quotidiano con il paesaggio eterogeneo e complesso della montagna, ma si perdono irrimediabilmente se la loro diversità è ricercata da troppi.

Se si studiasse la 'portanza' [1] del paesaggio appenninico, che probabilmente è discretamente alta per la naturalità e i carichi antropici oggettivi, potrebbe risultare molto bassa per i valori più intensi e differenti del paesaggio vissuto e del suo 'senso identitario', come sopra accennato. Ciò dovrebbe risultare relativamente inverso a quanto accade per paesaggi delle coste e della montagna alpina, in cui è talora riscontrata una 'portanza' ai limiti della criticità per gli aspetti ecologico ambientali, ma che appaiono tuttavia più forti e leggibili (e relativamente più disponibili a fruizioni di massa) quanto a caratteri propri del paesaggio.

In ogni caso si delinea un'ipotesi di fondo con un duplice scenario:

- da una parte il fruitore caratterizzante l'Appennino è quello che viene dalla città ed è interessato alle situazioni specifiche e rare del paesaggio abbozzate al p.7, al punto da rischiare di metterne in crisi i valori stessi che rendono tali situazioni rare e interessanti;

- dall'altra parte si situano gli altri modelli di fruizione, che sono quantitativamente dominanti (quelli degli abitanti o dei turisti a cui non interessano le caratteristiche specifiche), per i quali l'Appennino rischia di essere considerato solo un territorio di serie B: una montagna di serie B in confronto alle Alpi, con laghi di serie B in confronto a quelli prealpini, selvaggitudine e selvaggina di serie B in confronto alle riserve slave, cultura e paesaggi culturali di serie B in confronto alla collina Toscana, al Veneto o alla Puglia.

Per questa seconda classe di fruitori il più forte senso del paesaggio è semmai quello identitario, relativo quindi ad un riconoscimento di proprietà culturale del territorio che comunque non è mai riferito all'Appennino nel suo insieme, ma si distribuisce in decine di ambiti paesistici, stando dalla constatazione di comportamenti collettivi rilevabili. Tali ambiti non sono del tutto sconnessi dalle regionalizzazioni paesistiche condotte sulla base dei dati della geografia fisica o storica, schedati in allegato, ma anzi, da una verifica sommaria risulta una discreta coerenza tra unità di paesaggio 'fisico' e ambiti del paesaggio 'culturale' (o loro accorpamenti, essendo quasi sempre i paesaggi identitari di comunità locali di dimensioni più ridotte rispetto a quelli identificati nella macrosegmentazione del paesaggio fisico).

[1] Con 'portanza del pesaggio' si consideri la capacità delle sue componenti a reggere la fruizione di visitatori (di cui vanno valutati i termini quali-quantitativi) senza perdere le caratteristiche strutturali che lo rendono attrattivo.

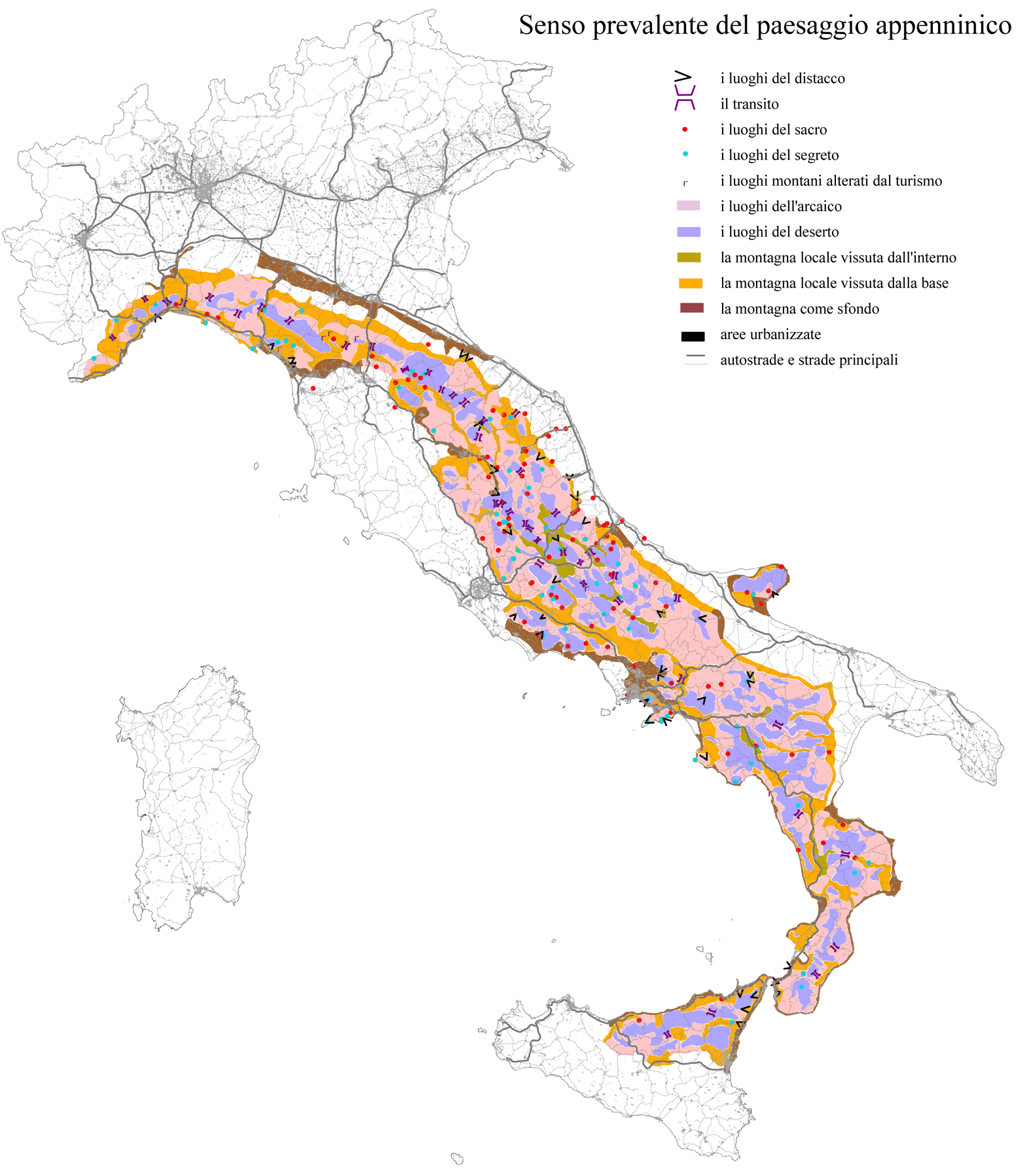

L’indagine ha consentito la stesura di prime carte che riportano, con necessità di molte precisazioni a scala di maggior dettaglio:

a, L'interpretazione prevalente del paesaggio montano peninsulare regionale, nel senso geografico del termine: si distinguono 10 macroambiti (complesso tirrenico settentrionale, centrale e campano, appennino settentrionale, umbro-toscano, centrale, lucano, calabro, dorsale sannita e campana, e Gargano, oltre alla dorsale della Sicilia nordoccidentale).

Tali macroambiti si distinguono in ambiti di paesaggio più definiti (37 segmenti ai quali si aggiungono altri rilievi complementari [1],), in cui la montagna ha un ruolo come elemento di sistema locale, esistente nella cultura e nell'immaginario. Per individuare il paesaggio direttamente riconosciuto come proprio dalle comunità locali, si devono distinguere, all’interno di tali sistemi, unità di paesaggio (in ragione di 3/4 unità per sistema di paesaggio locale).

Complessivamente i sistemi di paesaggi locali dell'Appennino dovrebbero essere tra 150 e 200, e le unità di paesaggio sensibile tra 500 e 1000.

b, le aree di riferimento delle tipologie di 'sensi del paesaggio prevalente' sopra abbozzate:

- la montagna locale vissuta dalla base

- la montagna come sfondo

- il transito

- la montagna locale vissuta dall'interno

- i luoghi del segreto

- i luoghi del deserto

- i luoghi dell'arcaico

- i luoghi del distacco

- i luoghi del sacro,

c, i circa 200 ambiti di riconoscimento locale del paesaggio 'domestico', quali risultano nell'Appennino da guide e interviste,

d, le strade e i centri di interesse paesaggistico, indicatori della potenzialità di fruizione turistica [2]

Senso prevalente del paesaggio appenninico

Dalla lettura della situazione così interpretata emerge:

a, la ricorrenza di topologie sistematiche nel rapporto tra i diversi tipi di paesaggio:

- le aree di 'deserto' sono sempre interrotte da sistemi insediati che ritmano l'Appennino senza soluzioni di continuità superiori a circa 10 km.; l'area 'vuota' risulta così immersa entro vasti connettivi insediati con effetti di paesaggio 'arcaico', che costituisce anche il bordo (interno ed esterno) delle maggiori aree protette, in una coniugazione declinata diversamente nelle varie regioni, ma talmente diffusa da far ritenere 'standard' l'esperienza del 'deserto' preceduta da quella del paesaggio arcaico: un viaggio verso la natura che prima di tutto è un viaggio nel tempo. Questa lettura comporta una riflessione interessante sul paesaggio delle aree protette, che non solo è evidentemente culturale, ma dovrebbe essere posto al centro delle strategie di valorizzazione, soprattutto per il suo significato ai bordi dei parchi (mentre gli aspetti naturalistici assumono valore soprattutto nel cuore delle riserve): il paesaggio 'arcaico', che caratterizza la transizione tra natura e urbanizzato è un patrimonio dell'Appennino, condiviso nell'esperienza di tutti, sia abitanti che turisti;

- il singolare rapporto tra aree urbanizzate e versanti desertici che si riscontra, solo ma sistematicamente, lungo gran parte delle coste e nel contesto delle zone di 'montagna vissuta dall'interno' (le conche e i terrazzi di Cosenza, del Vallo di Diano, dell'alta Val d'Agri, di Isernia , L'Aquila e Rieti): la città è bordata da una quinta naturalizzata che ne segna la diversità del del panoram: una cifra che accomuna Genova a L'Aquila, Isernia a Formia. Questa lettura comporta una riflessione interessante sull'immagine e l'ambiente urbano coinvolti in tali paesaggi contrastati, che dovrebbero essere assunti al centro dell'attenzione nel governo delle città, ma che al contrario sono per lo più trascurati, soprattutto per l'inadeguatezza degli strumenti tecnici di pianificazione, incapaci di assumere il paesaggio tra i paradigmi progettuali.

[1] Riconosciuti in 8 ambiti a margine dell'asse montano: le Langhe, Colline Metallifere e del senese, Antichi vulcani e ripiani tufacei laziali, Montagna calcarea del Lazio, il Gargano e tre ambiti siciliani (Peloritani, Nebrodie rilievi costieri nordoccidentali)

[2] Sono riportate le citazioni della carta 1:200.000 del Touring Club, aggiornamento 1997/98

Interpretazioni per il progetto

Paesaggio, sviluppo locale e strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio sembrano essere temi centrali su cui costruire diversi approfondimenti utili per l'intera strategia APE.

In particolare si dovrebbe approfondire il ruolo politico-culturale che ciascun paesaggio locale svolge nell'alimentare il senso di proprietà del territorio, base per ogni strategia di sviluppo locale ma in via di forte destrutturazione nell'Appennino. Sarebbe interessante sviluppare alcuni esempi sia nella direzione positiva che in quella negativa, cioè di paesaggi 'forti' che sono supporto di iniziative di sviluppo locale, o di paesaggi 'forti' privi di territorio attivo, o viceversa di paesaggi 'deboli' corrispondenti a territori con buon sviluppo locale.

D'altra parte si potrebbe verificare il peso delle attribuzioni di senso alla montagna indicate nei precedenti paragrafi ove siano in corso iniziative di sviluppo locale 'guidate': ad esempio il risultato dei progetti Leader o dei Piani di sviluppo economico e sociale dei Parchi nelle diverse parti del territorio montano, rispondendo a questioni come: il buon rapporto tra insediamento pedemontano e montagna (cioè il senso di proprietà del paesaggio montano da parte dei cittadini) è determinante per un'iniziativa di sviluppo locale? i territori della 'montagna interna' sono favoriti rispetto a quelli della montagna aperta verso mare e pianura? esistono casi anche marginali ma di autonomia reale della economia della montagna appenninica e, se esistono, quale paesaggio stanno evolvendo (agricolo, pastorale, forestale….)? esistono casi in cui il segreto, l'arcaico, il sacro sono motori di sviluppo locale, e con quale evoluzione prevedibile?

In questo modo si potrebbe tentare una 'mappa del senso di identità del territorio' e una elaborazione sulla 'identità utile' che potrebbe orientare alcune delle interpretazioni fondative dell'intero lavoro.

Il paesaggio, come inteso nella Convenzione europea, si può assumere come luogo delle strategie per il patrimonio di risorse strutturali del territorio, che raccoglie natura e cultura, e che consente di prospettare politiche di tutela e valorizzazione estese ed articolate, uscendo dalle panie dei Piani delle aree protette naturali, che oggi sono l'unico strumento istituzionale di gestione patrimoniale a disposizione. Sarebbe interessante sviluppare alcuni esempi (anche alla luce dei recenti piani dei Parchi) in cui si leggano, unificandoli 'sub specie paesaggi', gli indirizzi (veramente praticati e non solo pronunciati) di valorizzazione e tutela dei Parchi, estesi al territorio delle 'aree contigue' e delle connessioni inter-aree protette. In questo modo si potrebbe tentare di redigere una sorta di quadro di insieme delle pratiche attive di valorizzazione paesistica degli strumenti di pianificazione ambientale (o delle strategie delineate dalle diverse Regioni o enti d'area vasta).

I risultati di queste letture di insieme si potrebbero confrontare con i macroambiti di paesaggio o con la mappa del paesaggio terziario, di seguito definita, per verificare il rapporto tra senso di 'proprietà' del patrimonio paesistico e presenza di strategie di valorizzazione da parte delle comunità insediate.