Una strategia articolata per riconquistare il paesaggio perduto intorno a Torino

Ogni ipotesi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse dell'area metropolitana di Torino, condotta a tavolino e con criteri tipologici, deve essere rivista a fronte di una situazione così articolata e ricca di potenzialità quale emerge dall’indagine di dettaglio sul paesaggio percepito.

Questo è il primo risultato della ricerca, che ha innescato gli approfondimenti progettuali degli ambiti riportati in appendice allo Schema direttore.

D’altra parte si sono messi in evidenza alcuni assi strategici fondati sulla specificità di situazioni particolari, ma così integrate e connettibili da consentire di valorizzare il senso comune del paesaggio, nello spazio aperto periurbano nella regione torinese, non solo in particolare ma nel complesso.

Anzi, le prospettive strategiche ad hoc indicano proprio la via per il superamento dell’impasse operativo che spesso limita le considerazioni generiche sul degrado imposto dalla crescita urbana. Infatti sono troppo spesso impotenti, se fate genericamente, le pur giuste denunce della sopraffazione del sistema di segni agricoli, della banalità priva di identità degli sviluppi edilizi di periferia, siano essi ad alta o a bassa densità, della interruzione delle relazioni fruitive che storicamente rendevano organico il sistema costruito con quello colturale.

A fronte di queste problematiche, qui assunte come dati dai quali ripensare la strumentazione necessaria per una prospettiva di ri-conoscimento identitario, si ritiene che le strategie da attivare debbano fare riferimento a risorse strutturali ancora soggiacenti e semmai da rivalutare, non uniformi sul territorio ma diversamente distribuite e, forse, utili per innescare processi di valorizzazione purché si tenga conto dell’estrema particolarità dei casi e addirittura del rischio, in alcuni casi, di un contrasto tra gli effetti locali e quelli di rete.

Se la forza di un indirizzo strategico e la sua fattibilità sta nel fare affidamento su risorse latenti e su capacità operative implicite negli attori presenti sul territorio, vanno caso per caso individuati i luoghi e le dimensioni in cui integrare risorse e soggetti di riferimento.

Nel nostro caso l'indagine sul paesaggio percepito non ha solo partecipato ad individuare le risorse, che nella redazione del progetto strategico sono state lette in modo incrociato tra i diversi assetti di indagine (ambientale e storico-culturale, oltre al presente, paesistico-antropologico); si è invece influito direttamente sulle linee d’azione strategiche, distinguendo le più adatte a ciascuno tipo di "sguardo", con riferimento alle tipologie di cui al paragrafo "Il paesaggio di Corona Verde (2). Il senso delle trasformazioni". Si è distinto tra il "country users" metropolitano, il conoscitore locale e lo scopritore di nicchia, sapendo di non poter indirizzare la rivalutazione delle risorse sottoutilizzate a tutti i soggetti, ma di dover decidere quale privilegiare scegliendo di volta in volta quello che pare avere più capacità di mettere effettivamente in valore le risorse sottoutilizzate, quello con cui stringere patti di collaborazione rispetto ad una o l'altra risorsa.

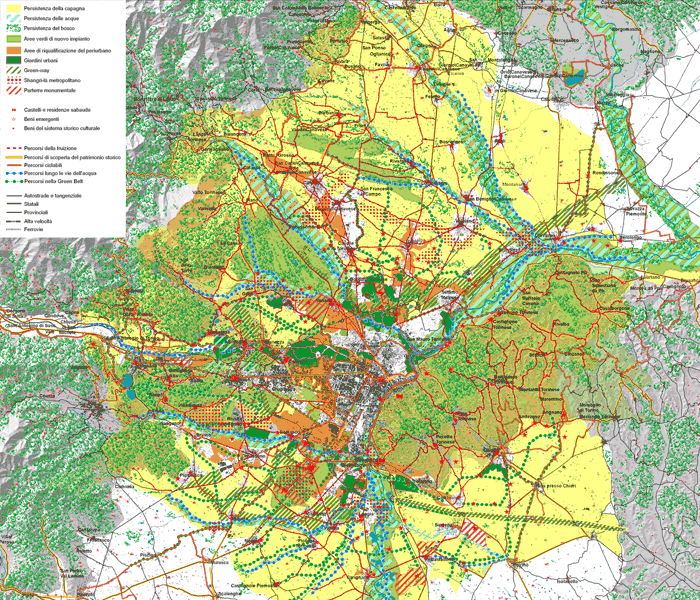

Sulla base di questa premessa, di seguito si riassumono le componenti strategiche specifiche utilizzate per indirizzare il programma di azioni dello schema direttore ai temi del paesaggio di Corona verde, riassunto nella tavola “Prospettive”: uno schema di massima sono cui sono localizzati gli ambiti e i tracciati più direttamente interessati da ciascun tipo di azioni strategiche direttamente riguardanti il paesaggio.

A, tra città e campagna contro la periferia: distinguere per integrare

Dove città e campagna mantengono ciascuna il proprio carattere distintivo nella percezione comune, è più facile una loro integrazione nei comportamenti e nella considerazione dell'identità ed è più semplice il superamento dell'effetto di confusione e banalizzazione della "periferia”. In questa prospettiva, vanno comunque stabiliti alcuni criteri strategici generali.

Innanzitutto nell'area metropolitana pare in via di esaurimento la domanda di paesaggio urbano, o meglio la domanda di paesaggio urbano pare concentrarsi sulla riqualificazione delle aree degradate interne al perimetro della città, piuttosto che spingere a imporre i segni della città all'esterno.

Al contrario pare crescere una domanda di insediamento caratterizzato dai segni del paesaggio rurale, anche dove tali segni non corrispondono più alle effettive attività praticate, ormai per lo più urbane (residenze, servizi etc.). Insomma per le strategie di rafforzamento del bipolarismo di paesaggio città-campagna, in questa fase potremmo dire, parafrasando una massima adottata dagli ambientalisti: "paesaggi urbani dove necessario, paesaggi rurali dove possibile". In questo senso comunque si ripropongono, in chiave attualizzata, i termini della integrazione del paesaggio del Buon Governo senese: sotto un'unica matrice culturale e antropologica molto integrata, città e campagna devono mantenere una forte distinzione identitaria, inglobando ciascuna nel proprio dominio semantico le parti aggiunte provocate dalle nuove funzionalità necessarie.

Così per le nuove lottizzazioni a palazzine ci si deve decidere per un assetto definitivamente urbano o se potenziare la morfologia rurale sino a confondersi strutturalmente (cioè nell'impianto, negli effetti di relazione con l'intorno, nei comportamenti territoriali indotti) con il contesto di campagna, Così le grandi attrezzature che la città espelle e che sempre più la circondano (vedi indagine sugli aspetti ambientali), devono essere ricondotte alla morfologia dei nuovi cantieri urbani o viceversa rientrare tra le aree libere prevalentemente vegetate, ove non siano obbligatoriamente costruite e incomunicanti con l'ambiente circostante (si pensi alle possibilità di qualificazione ambientale offerte dal recupero delle cave e delle discariche, o alle fasce di bordo delle strade ferrate, come sono state realizzate sino a pochi anni fa).

Ciò che si vuole sostanzialmente ottenere è un rinforzo e non un affievolimento delle distinzioni tra città e campagna, che vada al di là della attuale fase di omologazione delle parti e di erosione dei fattori differenziali.

In secondo luogo, al di là delle specifiche vocazioni di ogni ambito ad una specifica prospettiva, dall’indagine emerge il tema del bordo urbano come un leit-motiv della debolezza dell’identità a livello locale. E’ come se i processi trasformativi, che hanno la massima intensità sul mobile frangente dell’insediamento verso gli spazi liberi, lasciassero un cantiere aperto per decenni, in cui si aspettano nuovi eventi perché le fasce coinvolte prendano senso e acquistino un posto stabile nell’immagine identitaria locale.

La criticità non sembra stare nell'intensità del processo trasformativo: il senso del paesaggio era fortemente stabilito nel Buon Governo, dove l’operosità trasformativa sia dentro che fuori le mura non ledeva il senso della città né quello della campagna, ben sostenuto dall’opposizione tra le due componenti del paesaggio e dal segno fisico delle mura stesse.

La criticità sembra stare invece nell’assenza di proprietari culturali dei luoghi in trasformazione: il problema sinora non risolto sta nello sfalsamento temporale tra interventi e formazione di una domanda di identità, che interviene molto più tardi, a cose fatte, quando i nuovi abitanti entrano nelle nuove case. Non ci sono i proprietari culturali dei luoghi in trasformazione e quindi non si forma una attenzione al patrimonio identitario formato dal paesaggio che si abita. Non formandosi una domanda di identità la fascia di espansione, priva di abitanti, viene trasformata con un processo operativo incontrollato dal punto di vista paesistico: all’assenza di precauzioni riguardo alle identità paesistiche frantumate nei processi di espansione insediativa, corrisponde l’assenza di progetti per la formazione di nuove identità riconosciute collettivamente negli insediamenti di nuova formazione. I nuovi abitanti, quando si insediano, diventano immediatamente i conservatori più austeri dei brandelli di paesaggio che ancora riconoscono, ma ormai le relazioni strutturali tra città e campagna sono perdute.

Dunque gli interventi per rimediare questa aporia, grave perché insiste su un fronte di massima importanza, e quindi di massima vulnerabilità del senso del paesaggio, dovrebbero essere improntati a riconoscere un “diritto identitario” vasto per le aree libere tra gli insediamenti, allargato a intere comunità e non solo al senso privatistico degli acquirenti dei nuovi alloggi.

I soggetti più opportuni dovrebbero essere quelli dei centri che attorniano le isole di aree libere residue. In questo caso, alla moratoria degli interventi fisici, ottenibile con una buona applicazione di criteri perequativi allargati a tutto il territorio, si deve accompagnare un potente lavoro sociologico e di cultura paesistica: si tratta di inventare identità per territori che sino ad ora sono stati sulla fascia più esterna del senso dei luoghi, per lo più considerati aree bianche da trasformare per i cittadini e campi da coltivare, senza senso che non fosse produttivistico, per gli agricoltori.

Si tratta quindi di individuare una strategia culturale e operativa, prevalentemente di progetto, che si appoggi a qualche riconoscimento di valore preesistente ma che soprattutto designi una nuova comunità che si senta culturalmente proprietaria di un territorio libero: sono scommesse che già si stanno giocando con alcune aree lungo i fiumi (in certi tratti dello Stura ad esempio), con alcuni grandi demani istituzionali (le aree dell’ex-Ospedale Psichiatrico di Collegno, ad esempio), e che si potrebbero sviluppare pienamente in molti altri casi, ricorrendo ad un utilizzo sistematico della perequazione urbana e territoriale, purchè le istituzioni locali condividano tra più comuni l'interesse a riconoscere come proprio paesaggio le fasce aperte tra gli insediamenti e a gestire insieme le prospettive dei rispettivi bordi urbani.

Si tratta insomma, per dare una materialità di esempio per un processo molto più complesso, di ridisegnare i bordi urbani valorizzando gli affacci verso le aree libere, acquisendolo la campagna come paesaggio per gli abitanti urbani, proprio in quanto panorama identitario godibile dalle loro finestre.

B, per la valorizzazione delle diversità locali

Come già sottolineato si considerano le diversità locali un fattore complesso ma prevalentemente positivo per ogni ipotesi di rafforzamento delle identità e del valore di risorsa assegnato al paesaggio. Con questo criterio nella tavola sulle “prospettive” sono delineati i casi più evidenti delle diverse tipologie di azione ritenute opportune sulle base dei valori paesaggistici percepiti.

Si tratta non tanto di vere e proprie strategie, ma di riconoscimenti di prospettive appropriate a ciascun luogo aperto, derivate da una sintesi delle diverse situazioni locali, in cui si sono ottimizzate le peculiarità messe in evidenza dall’indagine, indirizzandole ad un desiderio che pensiamo presente nell'immaginario collettivo. Quindi si sono individuate alcune prospettive che sono poi state integrate complessivamente negli approfondimenti per ambiti dello Schema direttore:

|

1 |

Resistenza delle acque |

il ripristino dell’immagine del fiume come bene raro, luogo speciale da riscattare e da far diventare meta collettiva con la qualificazione dei bordi e l’invenzione di una nuova accessibilità |

|

2 |

Prevalenza delle campagne |

il potenziamento dei segni tradizionali del sistema rurale, prospettato come luogo integrato di passato e di presente, variato in un assetto multicolturale e capace di assorbire anche il paesaggio delle periferie a bassa densità |

|

3 |

Shangri-la metropolitano |

la salvaguardia dell'isolamento e della tranquillità di piccoli luoghi seminaturali o rurali sino ad ora poco trasformati, appositamente separati e mantenuti integri anche a pochi metri dall'urbanizzato |

|

4 |

Parterre monumentale |

il ripristino di un contesto di rispetto e di valorizzazione per la fruizione di beni di particolare interesse, spesso degradati ma potenziale riferimento visivo e identitario di ambiti vasti e meta di reti fruitive |

|

5 |

Parco urbano |

la sistemazione di aree libere da utilizzare come risorse per qualificare e completare insediamenti che ormai le circondano, appositamente attrezzate con verde alberato e fruibile, paesaggio aperto percettibile dai nuovi fronti edificati e fruibile dai cittadini |

|

6 |

Green way |

l'invenzione di fasce verdi di accompagnamento delle grandi infrastrutture o tangenti alla periferia metropolitana, a formare un segno vegetale, vivo, cangiante e permeabile che sostituisca quello costruito, fisso, e ne mitighi l’effetto di barriera. |

E' evidente che, in una classificazione come quella proposta dalla CEP, per gli ambiti con prospettive tipo 1 (resistenza delle acque), 3 (Shangri-la metropolitano), 4 (Parterre monumentale) sono da prevedere azioni legate alla salvaguardia e semmai al ripristino, alla valorizzazione delle risorse già percepite, scegliendo semmai l'alleato più adatto: probabilmente il country user per le acque e i monumenti, beni condivisi e apprezzati a livello metropolitano e spesso trascurati a livello locale, l'utente di nicchia per gli ambiti Sangri-là, da tenere fuori dai circuiti più frequentati proprio per salvaguardare l'integrità d'insieme.

Per gli ambiti di tipo 2 (Prevalenza delle campagna) sono da prevedere azioni legate alla gestione delle conduzioni e del "normale" utilizzo del costruito, con politiche che riescano ad incidere sulla relazione paesistica basilare della difficile e sfuggente figura dell'imprenditore di campagna metropolitana, riconoscendo i rischi della sua evoluzione prometeica, capace di trasformarsi da coltivatore in cavatore rimanendo legato al proprio paesaggio, o viceversa ad abitare in un capannone per farsi artigiano e piccolo industriale senza più relazioni con il territorio a seconda delle opportunità.

Per gli ambiti di tipo 5 (Parco urbano) e 6 (Green way) vanno previsti progetti innovativi per la formazione di nuovi paesaggi che facciano da fulcro identitario per gli ambiti circostanti: sono localizzati nei tratti deboli del paesaggio, dove l'aggressione circostante e la perdita di riconoscibilità impediscono di individuare risorse interne per una valorizzazione. Possono quindi diventare, per localizzazione spesso preziosa per la qualità paesistica, ambientale e territoriale delle attrezzature, delle infrastrutture e degli insediamenti circostanti, la moneta di scambio per valorizzare il costruito con minimo impatto per l’identità paesistica e la qualità ambientale degli altri spazi aperti, più ricchi di risorse proprie, messe a rischio da eventuali alterazioni anche modeste. Gli interlocutori in questo caso non sono soltanto i portatori di sguardo locale (in termini istituzionali i sindaci e gli strumenti urbanistici locali) ma anche i gestori delle grandi infrastrutture e attrezzature, sempre più disponibili a dedicare investimenti alla mitigazione dei propri impatti, ma spesso anche incapaci di scegliere modi e luoghi adatti, partendo da una visione solo funzionale e non paesistica delle relazioni territoriali.

C, per il ripristino delle sequenze storiche di paesaggi di impianto radiale

L'idea stessa di Corona Verde suggerisce una particolare attenzione agli effetti di rete e di sistema, che anche per il paesaggio deve spingere ad andare oltre alle strategie di qualificazione locale, pur diversamente articolate.

In effetti sin dalle premesse si è posto in evidenza il ruolo dello sguardo metropolitano, del "country user". Ma se nella mobilità quotidiana di fatto il paesaggio è percepito in sequenze, in rapida successione, facilitando un effetto di rete delle immagini e della memoria discontinua, d'altra parte non c'è alcun uso, anzi non c'è interazione tra il soggetto e l'oggetto, salvo l'atto di percorrere il territorio.

I percorsi, gli assi viabili (o ferroviari) sono il luogo in cui si condensa la massima frequenza della percezione di sistema dei paesaggi, ed è lungo quegli assi che dobbiamo concentrare l'attenzione perchè, pur nelle trasformazioni, sia possibile mantenere alcuni capisaldi identitari, alcuni criteri di riconoscimento e di apprezzamento di ciò che si percepisce in sequenza e in rete.

Le strategie da attivare, e con grande urgenza, sono prevalentemente di tipo difensivo, a fronte della strutturale alterazione del senso dei luoghi e del paesaggio occorrente lungo le nuove infrastrutture.

Si riconoscono due criticità fondamentali da porre al centro di azioni strategiche di ripristino e nuova formazione di paesaggi.

In primo luogo la perdita del riferimento alle "Porte della città", punto di soglia che storicamente ha sempre reso riconoscibile l'identità urbana, e che ora non è più percepibile nelle pieghe delle espansioni insediative, non tanto a Torino quanto nelle città di cintura, in cui ormai si sono persi non solo i segni ma i caratteri geografici stessi dell'identità.

Per la funzionalità minima del senso del paesaggio in sistema è assolutamente necessario reinventare segni distintivi dei luoghi che si attraversano, non soltanto evidenziando adeguate morfologie del costruito (riproporre il senso delle mura della città storica) ma anche e soprattutto ristabilendo un ritmo tra costruito e non costruito, un senso degli intervalli e delle cesure che assicurino una soluzione di continuità, una possibilità di visuale da lontano, una ricomposizione di unità distinte come tappe nella memoria di un itinerario. Dall'altra parte, per chi si muove dalla città, vanno recuperati degli effetti simmetrici in uscita: bisogna inventare i segni di "porte della campagna", a partire dalle quali non sono ammessi brandelli di segni urbani lungo i percorsi ma al contrario si deve ristabilire quel tipo di segni di itinerario rurale che caratterizzano storicamente ogni "viaggio in Italia": i viali e filari che fanno riconoscere le geometrie dei percorsi (viabili o d'acqua non importa), gli edifici importanti isolati inquadrati negli assi stradali, le collane di segni di tappa intermedia, le visuali profonde verso lo skyline dei rilievi o delle città vicine.

In secondo luogo bisogna rimediare alla perdita del “senso di radialità" che caratterizza il sistema dei percorsi nel territorio aperto della Corona verde: storicamente ci si muove prevalentemente lungo raggi, da e per Torino in primis, ma anche da e per Rivoli, Volpiano, Chieri, None, Santena. Non solo gli assi ma anche le forme urbane sono costruite per sottolineare il sistema radiale, non solo torinocentrico ma riferito ad ogni centro o complesso monumentale consolidato.

Oggi, salvo qualche assialità da salvaguardare, nella maggior parte dei casi è perduta la leggibilità della accessibilità radiale o almeno è nascosta la chiarezza strutturale della rete le cui aste sono percorsi che uniscono i centri puntando sulle piazze e sui campanili, o, in aperta campagna, puntando sulle grandi ville nobiliari o le cascine padronali o ancora, più raramente, su complessi conventuali o chiesastici.

Da una parte è d'obbligo promuovere la valorizzazione, indipendentemente dal valore intrinseco dei singoli oggetti, dell'insieme dei manufatti che costituiscono meta e dei tracciati dei percorsi ad essi radiali, nella logica della comprensibilità della sequenza città-campagna a cui appartengono anche le strategie di potenziamento delle porte della città: si tratta di salvaguardare i varchi liberi, i "parterre monumentali" a cui si accenna nella prospettiva B .

D'altra parte un nuovo difficile fronte si apre con l'avvento delle tangenziali. Le circonvallazioni dei centri infatti, ormai perfezionate con miriadi di rotonde e svincoli, sconvolgono la leggibilità della relazione strutturale strada-centro che distingue storicamente il paesaggio insediato del torinese. Percorrendo i nuovi tracciati non solo si perdono i riferimenti del telaio storico ma si svela un nuovo territorio di retri, ritagliato malamente, intersecante le "reti corte" e diffuse del rapporto tra bordo edificato ed orti, giardini e attività produttive storiche marginali, ove non siano tagliate anche più pregnanti relazioni paesistiche consolidate con il fiume o con il primo versante collinare.

Sulla base di queste considerazioni pare evidente che una strategia di azioni per la valorizzazione dei percorsi radiali (per lo più storici) non possa limitarsi alla presa in carico dei manufatti e dell'immediato intorno delle mete, ma debba consentire di ridisegnare il "paesaggio dalle strade" riconnettendone i segni al telaio del sistema d'impianto storico quando ciò sia possibile. Ove non sia possibile va evidenziata la differenza strutturale del paesaggio fruibile dai tratti di circonvallazione, dove deve prevalere l'innovazione del disegno di bordo, consapevolmente alternativo alla lettura delle sequenze radiali, o ancora va riformata la percezione dei bordi degli insediamenti produttivi, delle attrezzature e delle infrastrutture con ampi buffer di verde alberato, con l'inserimento anche forzato di un panorama di boschi a nastro in luogo di aree agricole poco significative e in progressivo abbandono, quelle green way di rilevanza paesistica, già citate nella prospettiva strategica B che non si vuole confondere con le green-way di rilevanza ambientale, di cui possono costituire una parte.

D, per la integrazione dei nuovi sistemi di paesaggi tangenziali

Corona Verde è termine coniato sulla scorta di uno schema archetipico, che vede la città al centro e una green belt al contorno. La strategia di valorizzazione ambientale che soggiace a tale schema non può trascurare la totale estraneità dei sistemi di connessione tangenziale rispetto al paesaggio abituale nel comportamento e nella immagine consolidata degli abitanti metropolitani. Come sopra sottolineato l'intero impianto storico intorno a Torino è radiocentrico e da esso derivano ulteriori centralità paesistiche locali: gli spazi trasversali, le connessioni tangenziali complessive non esistono né nel modello del disegno di impianto né nella pratica delle frequentazioni, di fatto inesistenti sino alla recentissima realizzazione della tangenziale autostradale.

Ne è prova la estrema difficoltà con cui si tenta, oggi, di comporre un itinerario che congiunga le Residenze sabaude, quella Corona di delizie così fortemente incardinata al sistema radiocentrico della città e completamente prive di relazioni reciproche. Dunque storicamente non esiste una percezione in rete di paesaggi tangenziali; sono presenti semmai singole relazioni tra località di cornice, in tratti favorite dalla morfologia che traccia bordi trasversali e non radiocentrici: la collina di Torino, la collina di Rivoli, le vaude.

D'altra parte il sistema identitario radiocentrico esclude per definizione il sistema tangenziale concentrico: gli elementi che possono costituire la connessione degli spazi liberi lungo i bordi tangenziali sono proprio i varchi e le separazioni che permettono alle sequenze di complessi costruiti del paesaggio radiocentrico di emergere e di acquistare riconoscibilità.

Dunque gli spazi aperti tangenziali non hanno riconoscimento come parte di sistemi tangenziali, essendo già coinvolti come spazi complementari e secondari rispetto alle sequenze radiocentriche: non esiste memoria consolidata di un paesaggio tangenziale del torinese.

Quindi al contrario della strategia per le sequenze radiocentriche, tutta di salvaguardia e ripristino, una strategia per i paesaggi tangenziali è indirizzata alla invenzione di nuove sequenze, alla "creazione" di nuovi sensi di paesaggio itinerante.

Si vuole quindi sviluppare una potenzialità di fruizione del paesaggio nuova, a partire dallo stesso territorio, un po' come accade in alta montagna quando si affermano i tracciati delle Gran vie in quota, che inanellano con percorsi tangenziali i rifugi, costruiti invece originariamente come tappe di percorsi radiocentrici, dal fondovalle alle vette.

Si pone immediatamente un problema pratico, di fruibilità: manca il senso del paesaggio intanto perchè mancano i percorsi per fruirne. A questo riguardo hanno cominciato a colmare la carenza iniziative locali come quella per realizzare Tangenziale verde o altri tracciati di cintura, anche se gli itinerari che risultano sono frutto dell'utilizzo sistematico dei varchi mantenuti liberi tra gli insediamenti, indipendentemente dalle emergenze e dai valori paesistici che sono presenti in quelle fasce.

In una prospettiva strategica più compiuta si possono ottimizzare le potenzialità di fruizione delle risorse paesistiche disponibili, sia per quanto riguarda le emergenze di interesse storico del costruito che per le parti di maggiore rilevanza naturalistica.

In questo senso si possono immediatamente delineare le problematiche per un proficuo coinvolgimento di due ordini di risorse fondamentali: i fiumi e le grandi tenute agrarie.

Il disegno radiocentrico dell'insediamento nel torinese si è da sempre tenuto distante dai fiumi, attestandosi solo in qualche caso al loro bordo. Come emerge dall'indagine i fiumi sono a loro volta oggetto di un processo di esclusione dalle frequentazioni di medio-lungo raggio: anche a Torino tradizionalmente si frequenta il Po come se fosse un lago lungo cinque chilometri, e solo recentemente si sono aperte ciclabili di bordo che si spingono a nord per qualche miglio in più, mentre verso sud nodi infrastrutturali e attrezzature a lenta evoluzione impediscono una continuità tra il Po torinese e il Po “delle cave”, a monte di Moncalieri.

Nei fiumi minori spesso mancano addirittura le condizioni minime di accessibilità e i casi di tracciato ciclabile lungo fiume si contano a centinaia di metri e non a chilometri.

Una sistematica percorribilità del bordo fiume lungo tutto il pettine d'acque che circonda Torino consentirebbe di costituire una rete continua di spazi "altri" da quelli insediati, un sistema di paesaggi lineari a se stante, che certamente metterebbe in contatto numerose risorse in altro modo frammentarie e di difficile percepibilità (molti palazzi nobiliari o case forti medioevali sono molto più accessibili e comprensibili dal fiume che dalle fasce interne, alterate da insediamenti e infrastrutture. Sarebbe così possibile vivacizzare e dare un senso compiuto a numerose situazioni locali in cui si è maldestramente affrontato il rapporto tra paese e fiume, ricche di insuperati problemi di accessibilità e di incongruenze tra piani regolatori rivali (si pensi alle difficoltà di disegno dei percorsi stradali di attraversamento e dei nuovi ponti).

In una visione più ampia la percorribilità lungo i fiumi induce ad una coscienza territoriale di grande scala che certamente oggi manca nell'area metropolitana: quella di essere un territorio pedemontano. Risalire o scendere i fiumi significa acquistare coscienza della prossimità del versante morenico, delle valli alpine, della relazione di paesaggio macro tra pianura e montagna: una consapevolezza che in altro modo si acquisisce solo salendo sulle rampe del Musinè.

Gli ambiti punteggiati dalle grandi cascine mantengono il migliore sistema di segni rappresentativo della "permanenza delle campagne". Questo aspetto, sostenuto dalla relativa integrità di molti territori ancora pienamente coltivati e organizzati intorno ai complessi edificati, costituisce la base del paesaggio di bordo esterno di Corona verde: il supporto rurale su cui poggia la complessità metropolitana. Questo bordo relativamente poco in trasformazione si articola in alcuni "cunei rurali", che svolgono il ruolo di mantenere una certa discontinuità paesistica (e ambientale) antagonista al processo di densificazione e di compattazione dell'insediamento, che progressivamente l'area metropolitana produce. Dunque obbiettivo strategico è mantenere forti questi cunei di campagna presidiata da grandi cascine, non isolati ma connessi con i territori rurali aperti all'intorno. Questa linea strategica, apparentemente di pura salvaguardia di una risorsa territoriale diffusa, anzi "spalmata" su interi ambiti, deve essere attrezzata rispetto alla fragilità intrinseca al sistema produttivo rurale in questa fase storica.

Nella pianura padana si assiste, in prossimità dei centri maggiori, alla sempre più forte separazione dei complessi costruiti dalle pertinenze rurali che ne costituiscono il complemento strutturale: la cascina viene utilizzata intensivamente come residenza, i campi vengono condotti estensivamente da operatori deterritorializzati. Per resistere a questo trend, ancora poco aggressivo nel torinese, ma prossimo ad acquistare vigore, non sono sufficienti regole di contenimento delle variazioni d'uso o di attenzioni al recupero edilizio: si tratta di una trasformazione radicale di utenti e di comportamenti in territori a bassa densità di segni e con una notevole integrità residua.

E’ certamente necessaria una nuova alleanza tra chi si occupa del governo del territorio e gli operatori agricoli, la cui monofunzionalità è ormai al tramonto nelle aree periurbane, ma che possono costituire il soggetto di riferimento per la qualificazione degli spazi aperti, destinando gli interventi manutentivi e colturali non solo alla massimizzazione della produzione ma anche alle fruibilità visiva e alla percorribilità dei bordi, delineando un modello di gestione sostenibile di quelle green belt che non potranno essere tutte fatte di spazi pubblici ma prevalentemente di parchi agricoli, di campagna ridisegnata che dovrebbe essere progettata insieme agli insediamenti e alle infrastrutture, e godere dello stesso tipo di rendite e di benefici economici.

Ma non basta una prospettiva generale di coinvolgimento delle forze produttive rurali: strategie di salvaguardia dei cunei rurali devono probabilmente contare anche su alleanze locali, su Comuni che accettino di perequare investimenti sul territorio aperto rurale in cambio di ridisegni dei perimetri urbani, di sperimentare forme di utilizzo delle cascine che non scadano in banali residenze condominali per cittadini pendolari, su promozioni di gruppi di utenza innovativa nei modi e nelle forme, incaricati anche di proporre ed elaborare nuove forme di paesaggio condiviso dentro e intorno ai complessi costruiti (dai parchi sul modello setteottocentesco alle abitazioni speciali, dalle attività agrituristiche alle nuove attività produttive di beni immateriali).