Nel quadro delle attività connesse al Piano strategico, strumento realizzato nel contesto metropolitano torinese ed oggi gestito dall’Associazione Torino Internazionale, della quale il Parco regionale del Po torinese è membro, sono state attivati una serie di tavoli di confronto nell’ambito della linea strategica n. 6 “Migliorare la qualità urbana: l’innovazione ambientale e lo sviluppo sostenibile”. Il Piano strategico è in fase di revisione e questo nuovo momento di riflessione ha l’obiettivo di sviluppare maggiormente il tema della qualità ambientale del contesto metropolitano. In questo contesto il sistema dei parchi regionali esistenti rappresenta una realtà modello di fondamentale valore: è da essi che è infatti partito il processo connesso al progetto Corona Verde che è stato anche oggetto di finanziamento nel quadro delle misure del DOCUP 2000-2006.

I tavoli, che muovono le loro considerazioni a partire dalla “Carta per la rete ecologica metropolitana torinese”, sono dedicati a tre assi:

- Parchi periurbani e agricoltura: un binomio vincente per il miglioramento degli spazi verdi periurbani dell’area metropolitana torinese.

- La rete degli spazi verdi urbani dell’area metropolitana torinese: un tema per il governo metropolitano in un quadro di cooperazione intercomunale.

- Infrastrutture, urbanistica e paesaggio periurbano: gli impatti delle grandi infrastrutture e dei processi di diffusione urbana, la loro minimizzazione e le misure compensative per il miglioramento degli spazi verdi periurbani dell’area metropolitana torinese.

Il tema dello spazio rurale costituisce il tassello cardine fondamentale e su di esso si presentano le prime considerazioni base dalle quali il tavolo è partito per la costruzione delle azioni da inserire nel prossimo Piano strategico.

Il tavolo di lavoro su Agricoltura, parchi e spazi verdi periurbani, ha l’obiettivo di costruire un primo indice delle problematiche che interessano lo spazio periurbano con particolare riferimento al tema dell’agricoltura e dei suoi rapporti con esso.

Lo schema di lavoro è impostato secondo il seguente schema:

a. Il quadro del periurbano: il significato generale del tema e la necessità del recupero del suo ruolo.

b. I sistemi ambientali di riferimento dell’area metropolitana di Torino: una piattaforma di ecosistemi dalle colline, ai fiumi alle pianure.

c. Dalle aree “agricole” allo “spazio rurale”: prime proposte per la costruzione di un progetto per una identità del “periurbano”.

d. I soggetti gestori e le esperienze presenti nella scena torinese e della cintura: luci ed ombre, dai comuni alle aree protette.

e. I Temi di lavoro e prime idee per la costruzione di Linee di azione:

1. Quali finalità e quale programmazione per il periurbano

2. Quali strumenti di indirizzo

3. Quali strumenti di gestione

4. Quali iniziative pilota

Il quadro del periurbano: il significato generale del tema e la necessità del recupero del suo ruolo

Un comune destino di banalizzazione contraddistingue sia il rapporto spazio rurale e spazio urbano sia la relazione fiumi-città. Su questo duplice registro di lettura del territorio si può condurre una analisi per comprendere come in entrambi i casi si sia attuato un analogo modello di gestione, che ha avito nel principio dell’uso marginale e secondario il comune denominatore. (Fig. 1)

Peraltro gli stessi fiumi sono “spazi agricoli”: è infatti necessario introdurre una lettura diversa del conteso fluviale non solo limitato alle sponde, al corso d’acqua ma immaginando questo territorio come una unità di paesaggio che si colloca in una fascia di influenza del fiume, che il piano del Po chiama Fascia di pertinenza fluviale, di diverse centinaia di metri circostante il fiume, e nella quale sino presenti in grande maggioranza proprio aree a destinazione agricola.

Si può quindi tentare un percorso di conoscenza di questi diversi ambiti fluviali nelle loro propaggini di prima cintura, per verificare una situazioni di alta criticità, alla quale fa tuttavia da contraltare la straordinaria capacità di recupero che questi ambienti possiedono.

Secondariamente si può percorrere in vece il percorso di conoscenza del contesto periurbano agricolo sempre nelle aree di prima cintura, per verificare una situazione, anche qui di alta criticità.

In entrambi i casi un tema nodale è rappresentato dalla distribuzione delle proprietà e dal rapporto fra proprietà pubbliche e private, che anche nei contesti fluviali non sono così a favore dei patrimoni pubblici sia a causa della stagione di intense sdemanializzazioni dei decenni precedenti all’attuale, sia per la gestione poco attenza condotta dallo Stato in tale materia.

Figura 1. Un caso di particolare complessità: le aree agricole intercluse alla confluenza fra Il Torrente Sangone ed il Po (sulla destra dell’immagine) in area sud Torino. A destra l’Area attrezzata Le Vallere del sistema di salvaguardia regionale del Po.

I fiumi

Nel suo complesso il sistema dei fiumi intorno a Torino si compone di un territorio che parte dal Comune di Moncalieri e giunge sino a Settimo torinese, con quattro digitazioni rappresentate dai corsi d’acqua, da sud a nord, Chisola, Sangone, Dora riparia (oggi non inclusa nel Parco del Po) e Stura di Lanzo.

L’area del Sangone presenta un territorio fluviale particolarmente degradato dove si sono presenti attività di discarica come l’OMA Chimica Industriale, aree ad orti urbani, cave abbandonate, ingenti prelievi di acque per scopi irrigui, presenza di edificato fin sulle sponde ed un sistema di nuova viabilità che spesso altera ed estende l’urbanizzazione e la parcellizzazione in insule del territorio.

Le azioni di recupero, alquanto complesse, sono comunque state localmente avviate ed interessano i diversi settori dei percorsi ciclopedonali, della creazione di attraversamenti di fruizione , dei recuperi di aree di cava a progetti di recupero di territori come l’area del Boschetto di Nichelino oggi acquistata dal Comune di Nichelino. Anche le recenti nuove opere di difesa idraulica, innescate dall’alluvione dell’ottobre 2000 stanno determinando una maggiore attenzione localmente anche l’allontanamento di attività improprie.

L’area del Chisola presenta un corso d’acqua di limitata estensione e che si muove per buona parte in un contesto agricolo di pregio medio, cingendo a sud il complesso territoriale di Stupinigi, sino a gettarsi in Po all’altezza di Moncalieri in una area con forti connotazioni urbanizzate, stretto a est dalla piastra produttiva della Centrale AEM di Moncalieri.

L’area della Dora Riparia è spaccata in due realtà differenti: quella urbana sino al parco della Pellerina, profondamente canalizzata ed urbanizzata e quella più esterna con ampie aree di interesse paesaggistico strette nell’edificato, come il Campo volo e territorio nei quali si è sviluppatoli progetto di creazione di un grande parco agricolo.

L’area del Po in Torino (Fig. 2 ) resta legata ad una visione più aulica e tradizionale del fiume, con il Castello del Valentino che si specchia nelle acque o le viste dal Monte dei Cappuccini o dal Ponte Isabella, dal quale si possono vedere i canottieri allenarsi e attraccare alle diverse sedi di società remiere. Ma anche qui l’attenzione sembra non essere così alta ed allora proliferano attività di uso delle sponde, come ai Murazzi, dove una certa cura all’inserimento di manufatti e di opere in zone tutelate sotto il profilo dei beni monumentali non appare così diffusa. Ed ancora occorre ricordare altre aree che necessiterebbero di un approccio maggiormente unitario e coordinato come il Parco dell’Ex Zoo.

L’area della Stura di Lanzo (Fig. 3) al suo vertice nord segnata dalle discariche industriali ed urbane e da fasci di infrastrutture come la tangenziale di Torino o la progettanda linea dell’Alta Capacità, e a quello sud all’opposto elevata a Riserva naturale per la presenza alla sua confluenza in Po di un popolamento avifaunistico di interesse, con l’area dell’Isolone Bertolla, ospitante una Garzaia cittadina, e la zona del bosco militare del Galoppatoio, oasi naturalistica inserita nel nuovo sistema di parchi pubblici del Meisino, uno dei progetti in corso di attuazione da parte della Città di Torino avviati con il progetto Torino Città d’acque. Fra questi due vertici si alternano aree a orti urbani e zone a diversa occupazione che rendono il tratto torinese della Stura un impegnativo terreno di recupero.

L’area del Po fra Torino e Settimo torinese , superata la diga dell’AEM del Pascolo alle porte di San Mauro, diviene luogo dove il fiume potrebbe presentare un suo aspetto di maggiore gradevolezza, anche se solo in alcune aree. Purtroppo però gli ingenti prelievi idrici, che culminano poi a Chivasso con il canale Cavour, sottraggono l’acqua all’alveo, anche se recenti accordi con l’ENEL – il maggiore punto di prelievo con il canale Enel Cimena a San Mauro, stanno consentendo un sia pur leggero miglioramento. Anche qui i progetti di recupero si fanno strada, come i nuovi parchi e le sistemazioni in sinistra Po nel comune di Settimo ed altri progetti più a nord nell’ambito del PRUSST tangenziale Verde, o come i recuperi di aree estrattive, che però purtroppo segnano ancora con peso molti ambiti del fiume , avendo svolto qui in passato diffusissima attività di prelievo di inerti.

Figura 2. Il Po nella sua immagine aulica: il Ponte napoleonico e la Gran Madre di Dio.

Figura 3. Il Torrente Stura di Lanzo al suo ingresso in Torino: sulla sinistra il rilevato della discarica RSU di Torino ed a destra le aree fra l’abitato e la sponda destra orografica oggetto di bonifica d’interesse nazionale del Ministero dell’Ambiente con la presenza di una fascia di attività improprie sulla sponda

Le aree agricole

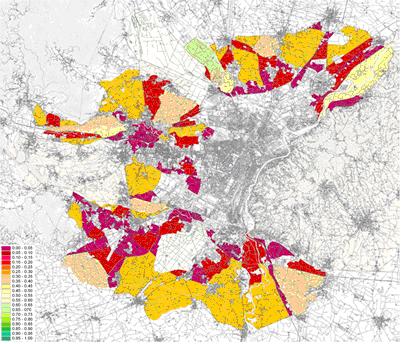

Complessivamente, si può affermare che il paesaggio degli spazi verdi periurbani presenta un livello di qualità ambientale basso, a causa di una molteplicità di fattori, che si riassumono in quella caratteristica strutturale che abbiamo chiamato “effetto di insularizzazione”. Infatti, al grado di insularizzazione sono altamente correlati: l’abbattimento del valore di naturalità, la frammentazione e la decontestualizzazione del tessuto storico, la pervasività dell’impatto percettivo, il grado di erosione dei suoli agricoli dovuto alla dispersione insediativa, l’estensione e l’appesantimento delle impronte spaziali dei fattori di pressione che producono impatti ambientali e potenziali rischi.

All’interno del territorio indagato, il 55% dell’area presenta un alto grado di insularizzazione, cui si aggiunge il 16% di aree a medio grado di insularizzazione.

Per quanto attiene ai fattori di valorizzazione si può affermare quanto segue.

Il grado di naturalità del complesso degli spazi periurbani (Fig. 4) è generalmente basso e diviene molto basso nella corona più interna, dove l’effetto di insularizzazione si fa sentire in modo più elevato.

Su 138 unità di paesaggio indagate, ben 113 presentano un indice di naturalità molto basso, per un equivalente del 55% dell’area totale. A queste vanno aggiunte 22 unità, pari al 38% dell’area totale, che presentano un indice basso.

La frammentaria e marginale presenza di reticoli di siepi tra i seminativi e i prati stabili, che costituiscono le colture dominanti, costituisce un ulteriore fattore di abbassamento del grado di naturalità. Le stesse fasce fluviali risultano con gradi di naturalità relativamente modesti a causa della esigua presenza di boschi ripariali.

Figura 4. Tavola delle unità di paesaggio elaborata dall’Osservatorio Città Sostenibili del Politecnico di Torino (prof. Carlo Socco) relativa alla valutazione della qualità naturale.

Per quanto concerne il valore storico, va registrata una notevole permanenza di segni del tessuto agricolo storico: borgate, tetti, cascine, ville, canali, rogge, bealere e rii oltre ad una fitta rete di strade poderali corrispondono all’insediamento storico, pur nelle modificazioni che i singoli manufatti hanno subito. Si può affermare che l’attività agricola è stata conservatrice della trama del proprio tessuto paesaggistico: il cambiamento più vistoso che, soprattutto nell’arco di questo secondo dopo guerra, l’attività agricola ha prodotto sul proprio paesaggio è dovuto alla diffusa cancellazione del reticolo di siepi e di filari alberati.

Nonostante la permanenza diffusa dei segni della memoria storica, la perdita del paesaggio agricolo storico è stata rilevante proprio a causa della frammentazione che il tessuto agricolo ha subito. Solo nella corona esterna, dove vi sono le unità di paesaggio più estese, esistono ancora ampie porzioni di tessuto agricolo storico. Nella corona intermedia e ancor più in quella interna prevalgono brandelli di tessuto fortemente decontestualizzati.

Per valutare questo effetto di frammentazione e decontestualizzazione del tessuto storico, è utile ricorrere ad un indice di estensione del complesso dei segni storici ancora presenti nel tessuto attuale. Ben 125 unità, su 138, si collocano ad un livello basso dell’indice, per un’area pari al 62% del totale; altre 7 unità si collocano ad un livello medio, con un altro 17% dell’area totale, e solo 6 si collocano ad un livello alto, con il 21% dell’area totale.

Anche per quanto concerne l’aspetto percettivo del paesaggio, tendono a prevalere le situazioni di bassa qualità, dovute soprattutto al disturbo derivante dalla presenza degli elementi del contesto costruito che recingono le unità di paesaggio.

Ben 118 unità, sulle 138 totali, presentano un indice di qualità percettiva basso, per un’area equivalente al 62% del totale; a queste vanno aggiunte 15 unità con un indice medio e un’area pari al 21% del totale; solo 5 unità, per un’area pari al 14% del totale, presentano un indice di livello alto (Fig. 6 ).

Anche in questo caso, come già detto, il grado insularizzazione è fortemente correlato con la bassa qualità percettiva.

Passando all’esame dei fattori di pressione, va innanzitutto registrato un complesso intreccio e addensamento dei vari tipi di impronte spaziali dei fattori di potenziale rischio e di impatto ambientale. In particolare, con riferimento a quest’ultimo aspetto, risulta rilevante l’impronta spaziale del corridoio d’incompatibilità ambientale della tangenziale di Torino e delle altre grandi arterie di traffico: non poche sono le unità di paesaggio comprese dentro fasci infrastrutturali, dove il livello dell’impatto è tale da renderle irreversibilmente inadatte sia al coltivare sia, tanto meno, all’abitare.

66 unità di paesaggio, per un’area pari al 19% del totale, presentano un valore dell’indice di pressione alto. A queste vanno aggiunte altre 54 unità, per un’area pari al 50% del totale, con un indice di livello medio, e altre 18 unità, per un’area pari al 31% del totale, con un indice di pressione basso.

Anche questa trama di impronte spaziali di fattori di impatto e di rischio è il prodotto della storia dell’urbanistica che ha gestito la formazione della conurbazione torinese e della sua cintura: l’estensione e l’infittirsi della rete infrastrutturale e il disperdersi dell’urbanizzazione sono avvenuti senza valutare le conseguenze dell’impatto ambientale, prodotto sul paesaggio agricolo.

Infine la dispersione insediativa presenta anch’essa livelli apprezzabili, soprattutto a causa degli insediamenti arteriali ai bordi delle unità di paesaggio. In non pochi casi, però, la dispersione insediativa ha finito per intaccare anche l’interno delle unità di paesaggio con tessuti edilizi ad alto grado di porosità.

54 unità di paesaggio, per un’area pari al 24% del totale, presentano un indice di dispersione insediativa alto; mentre 69 unità, per un’area pari al 67% del totale, presentano un indice medio, e 15 unità, per un’area pari al 9% del totale, un indice buono.

Come si vede, il paesaggio periurbano della pianura agricola dell’area metropolitana presenta un quadro rilevante di problemi ambientali, che sono generalmente sottostimati, se non addirittura ignorati. La causa principale di tali problemi è dovuta al modo in cui la città si è diramata verso l’esterno: la rete infrastrutturale e la dispersione insediativa producono un elevato grado di disgregazione del tessuto agricolo, con conseguenze negative sul patrimonio di naturalità, di storia e di valore estetico, cui si accompagna una diffusa ramificazione di impronte spaziali dei fattori di pressione e di rischio (Fig. 5).

Questo elevato e multiforme impatto ambientale ha riguardato un territorio molto esteso. Limitandosi alla sola pianura, l’area complessiva degli spazi verdi periurbani esistenti, compromessi da questa diramazione destrutturata della città, è di 35.790 ettari, a fronte di 22.403 ettari del totale delle aree costruite dell’area metropolitana, ivi comprese le strade. Il che equivale a dire che per ogni ettaro di costruito, quest’area metropolitana ha generato 1,6 ettari di spazi verdi periurbani, su cui ha causato impatti molteplici, mediamente elevati.

Figura 5. Il portale d’ingresso del Castello di santa Cristina in Comune di Borgaro: interessante complesso in stato di elevato degrado.

Figura 6. Le rogge nelle aree agricole di Borgaro con la presenza di filari di Salici ancora caratterizzanti il paesaggio rurale di pianura a breve distanza dai complessi urbanizzati.

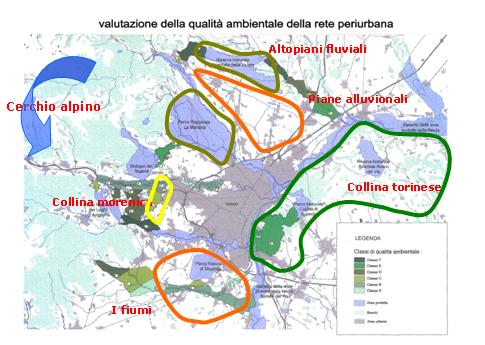

I sistemi ambientali di riferimento dell'area metropolitana di Torino: una piattaforma di ecosistemi dalle colline, ai fiumi alle pianure

La corretta e consapevole conoscenza del notevole e straordinario, spesso misconosciuto, contesto ambientale nel quale l’area torinese ha la fortran di collocarsi è una condizione essenziale dalla quale muovere per penare al tema del suo sviluppo sostenibile. Torino è uno straordinario crocevia di “confluenze” naturali.

La straordinarietà paesaggistica che caratterizza il sito nel quale sorge Torino è anche testimoniata dagli scritti di uomini della cultura di ieri e di oggi. Nell’Emilio J.J. Rousseau, nel 1762, così la descrive: “…..Egli mi condusse fuori dalla città, sopra una collina molto alta, ai piedi della quale passava il Po, il cui corso freme attraverso le feritili rive che bagna; in lontananza l’immensa catena delle Alpi coronava il paesaggio; i raggi del sole che sorgeva baciavano già i piani, e proiettando sui campi le ombre allungate degli alberi, delle case, dei poggi, arricchivano di mille accidentalità luminose il più bello spettacolo da cui occhio umano possa essere colpito.” Due secoli dopo l’architetto Le Courbusier confidava a M. Bernardi, in occasione di una sosta dalla collina di Superga “…. in tutto il mondo la città che ha la più bella posizione naturale è Torino.”

Queste osservazioni nacquero certamente dall’aver colto quella particolare composizione di paesaggi connessi dalla ricchezza ambientale ed ecologica dell’area del torinese. Concentricamente, quasi a “corone” incluse una nell’altra, diverse quinte scenografiche la racchiudono: la catena montuosa cinge le colline moreniche di Rivoli, dalle quali discende gradatamente la pianura, sino ad incontrare i fiumi che raggiungono, ed affiancano, confluendo nel Po, la collina torinese. E’ raro che un insieme così variegato di situazioni geografiche e morfologiche si concentrino ed intreccino una nell’altra, in un raggio di appena 20 km, al cui centro sorge una grande metropoli.

Ognuna di queste realtà naturali (Fig. 7 ) intreccia reti di relazioni che le rende inscindibilmente legate una all’altra. Le loro rispettive “storie naturali” sono, infatti, legate da un filo temporale ed evolutivo, alimentato proprio dalle acque e dal loro continuo lavorio, costante e perenne, che è stato causa di costruzioni e di erosioni che possiamo tentare brevemente di riassumere, per comprendere meglio e conoscere i lineamenti del territorio naturale nel quale quotidianamente ci muoviamo.

Figura 7. I sistemi ambientali dell’area torinesi per macroaree

Le montagne, che dal Monte dei Cappuccini è facile mirare in un unico colpo d’occhio aiutati dalle tavole panoramiche del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” (che sorge sul monte a ridosso del Po), sono nate dalle spinte dell’orogenesi alpina, quel grande fenomeno geologico di traslazioni ed innalzamenti delle zolle continentali atlantiche che spinse i sedimenti delle profondità marine sino alle più alte quote. Dal mare, che occupava la pianura milioni d’anni or sono, sorse così un’imponente catena montuosa.

E’ dal disfacimento e dalla erosione di quei rilievi, sviluppatasi nell’era Quaternaria, che si è originata la pianura, in un lungo ma costante processo di riempimento che è possibile ricostruire ricercando, fra i mille ciottoli del fiume, le rocce d’origine diversa che narrano la storia delle loro origini, di volta in volta collocate sul Monviso, sulla Valle di Susa o sui massicci delle Valli di Lanzo. Quest’imponente materasso di materiali alluvionati dai corsi d’acqua in migliaia di ani di deposizione, ha sulla sua superficie più esterna quella sottile pellicola, denominata “suolo” che rappresenta il punto di equilibrio fra i sedimenti quaternari e l’atmosfera, caratterizzata dalle condizioni climatiche diverse nel corso delle epoche. Questo suolo è la fonte della ricchezza agricola dell’area, ed è anche alla base delle diverse tipologie di vegetazione naturale, presente oggi solo più in forma di relitti: dai radi boschetti di Betulle e Pioppi tremuli delle Vaude, ai boschi freschi di Farnia dei boschi di Stupinigi o della Mandria, alle fasce di Salici del Po. Il sottosuolo è invece il contenitore delle risorse idriche, delle falde e di grandi depositi alluvionali, interessati anche da una intensa attività di asportazione connessa alle attività di estrazione degli inerti.

Ma la pianura non è, come potrebbe apparire a prima vista, unicamente un ambiente monotono e “piatto”. Proprio l’erosione dei fiumi è alla base di quel fenomeno che porta il reticolo idrografico a incidere la pianura partendo dal suo centro per poi, via via, regredire, più a monte, verso i rilievi: il risultato di questo lavorio è che nel tempo i primi deposti ad essere asportati sono quelli ghiaiosi e sabbiosi del centro della pianura, i più vicini all’attuale corso d’acqua, mentre solo in un secondo tempo l’erosione inizia ad intaccare i terreni collocati più a ridosso dei rilievi. E’ per tale fenomeno che intorno alle piane sabbiose e ghiaiose si innalzano scarpate a modo di gradini, denominate terrazzi, che l’aspetto, rispetto alle prime, di veri “altopiani “. Spingendoci più a monte, questi terrazzi accolgono quelle che potremmo chiamare antiche pianure, che rappresentano le porzioni ancora non intaccate delle terre che migliaia di anni fa occupavano la pianura del Po. Ed al loro interno scorrono mille torrenti e rivoli in vallette, dalle forme incassate, a causa della predominanza in tali aree dei suoli di natura argillosa nei quali l’erosione determina forme dei terreni con forti pendenze. Di questi rari ambienti restano pochi esempi, come i terrazzi sui quali sorge La Mandria o ancora meglio le cosiddette “Vaude” oggi Riserve naturali della Regione Piemonte.

Le forme del fiume ed il suo andamento, che spesso in città non si coglie più avendo nascosto sponde e meandri fra le opere dell’uomo, è anch’esso il segno della continua attività erosiva che un corso d’acqua conduce sul suo letto: un fenomeno naturale che ad ogni evento di piena ritorna in tutta la sua ciclicità e permanenza, segnando con precisione lo scandire del tempo. Tanti tratti del fiume sono stati imbrigliati, ed è particolare scoprire come le forme del paesaggio siano segnate profondamente da questo ”disegno” fluviale, che seguendo le proprie leggi, traccia le sue linee sulla pianura, proseguendo l’incessante lavorio di erosione e deposizione di materiali alluvionali. La recente accresciuta sensibilità verso i temi della sicurezza territoriale ed idraulica, sta iniziando a diffondere un nuovo approccio al fiume, più rispettoso, e che tenta di guardarlo ed utilizzarlo con maggiore distacco: è certo anche il risultato delle recenti alluvioni. Questi fenomeni, che non rappresentano una novità per il territorio fluviale, oggi segnano, per l’aggressiva presenza dell’uomo e delle sue attività sulle sonde, maggiori danni di un tempo, consigliando nuovamente di avvicinarsi con cautela la fiume e dalle sue leggi.

Ma la risorsa fiume non ricorda la sua importanza solamente attraverso le forme del passaggio ma anche per la diversità biologica che da essa nasce, una diversità che nella vegetazione assume anche aspetti paesaggistici.

Dall’interramento delle grandi paludi, alla colonizzazione del bosco - che nelle ere glaciali si diffuse con diverse essenze - la presenza dei corsi d’acqua e delle aree umide (meandri, mortizze, lanche, risorgive etc..), garantì la diffusione dell’ambiente del bosco ripario (salici, ontani e pioppi) nelle aree più umide, e del querco-carpineto (farnia, carpino, frassino), fasi evolutive più stabili e consolidate di vegetazioni dei terreni freschi ma non direttamente interessati dalle esondazioni cicliche dei fiumi.

La pianura torinese fu quindi, sino al medioevo, terra di boschi: di questi, in particolare, quelli lungo i fiumi, per la loro particolare difficoltà di percorrenza ma anche per la loro ricchezza e rigogliosità, furono risorse e disegni del paesaggio per millenni. Sino al 700 le aree boscate fluviali furono aree che preminevano nel concentrico dell’allora capitale.

Con l’avanzare della riforma agricola il paesaggio via via cambiò aspetto: l’intensa utilizzazione agricola, peraltro iniziata dal 1100, determinò il regredire di questi territori a bosco. Le aree di pianura fluviali, cosiddette planiziali, sono peraltro caratterizzate da due fattori di interesse per l’attività agricola: la ricchezza di acque sia superficiali che profonde e la presenza di suoli fertili. Questa situazione determinò così l’avanzare di un nuovo segno paesaggistico ed anche ambientale, proprio delle aree di piana fluviale. Le aziende agricole hanno accompagnato da vicino la vita della Città, coincidendo spesso anche con i possedimenti delle Residenze sabaude della corona di “delitie”. Il Castello di Miraflores, come quello del Regio Parco erano, infatti, centro di estesissimi possedimenti agricoli intorno ai quali sorgeva una fitta rete di cascine e insediamenti rurali.

Oggi anche questa residuale attività economica, che trae dalle risorse del territorio la sua diretta origine, è divenuta marginale nel quadro urbano. Ma un territorio con quelle caratteristiche e potenzialità naturali descritte riserva ancora oggi elementi di ricchezza naturale che attendono solo di essere adeguatamente valorizzati.

Infine, a racchiudere ulteriormente questa grande pianura solcata dal sistema fluviale sorgono, a ovest, le colline moreniche, ed a est la collina torinese.

Le colline moreniche, ci parlano delle grandi glaciazioni dell’era quaternaria, nelle quali le lingue glaciali alimentate dei bacini glaciali della Valle di Susa, nel loro incessante progredire verso valle innescarono processi d’erosione (chiamati più specificamente d’esarazione) formando i rilievi minori che coronano ad ovest l’area di Torino. Queste stesse colline hanno quindi un’origine connessa direttamente al ciclo delle acque, come anche gli specchi lacustri di Avigliana, che devono la loro origine alle azioni di erosione profonda determinata dalle lingue glaciali che, al momento del loro ritiro, abbandonarono in alcuni punti aree depresse di una certa estensione, che vennero occupati dalle acque di scioglimento glaciale.

La collina di Torino deve la sua origine alle stesse cause che sono alla base della nascita della catena montuosa circostante, ed anche in essa di fenomeni erosivi rappresentano un elemento morfologico di grande importanza, spesso connessi a fenomeni di dissesto che hanno generato problemi di staticità alle opere realizzate dall’uomo, con minore o maggiore accortezza. Ma la storia e le caratteristiche di questo sistema ambientale è occasione d’approfondimento di altre guide. Qui è indispensabile ricordarne il suo ruolo di anfiteatro scenografico ed ambientale, grazie al quale i fumi anno assunto un significato diverso e più ricco sotto il profilo paesaggistico e naturalistico.

Dalle aree “agricole” allo “spazio rurale”: prime proposte per la costruzione di un progetto per una identità del “periurbano”.

Le componenti dello spazio periurbano cosiddetto “agricolo”, sono in realtà molteplici e devono ricondurci ad un insieme di componenti più complesso, nel quale compaiono:

- I suoli agricoli

- Il soprassuolo forestale sia nel contesto collinare che planiziale

- Il patrimonio zootecnico ed animale degli allevamenti

- Il sistema delle acque, canali, pozzi e rogge.

- Il sistema dei percorsi e dei tracciati di percorrenza dei fondi agricoli

- Il patrimonio architettonico delle cascine e degli edifici e costruzioni rurali in senso lato ed esteso

Di tali elementi sono noti diversi aspetti anche se un quadro di conoscenze completo ed integrato ad oggi non è dato avere.

Un lavoro in tale senso è possibile partendo dai vari elementi che si sono sviluppati proprio n questi ultimi anni e che si possono condurre alle seguenti analisi:

- I suoli agricoli: indagine sull’uso dei suoli di IPLA e ricerche pubblicate nell’ambito dello Studio di fattibilità Corona Verde.

- Il soprassuolo forestale: piani e studi condotti da IPLA.

- Il patrimonio zootecnico ed animale degli allevamenti: paini e rilevamenti condotti dalle Associazioni di categoria e dalla Regione Piemonte.

- Il sistema delle acque: studio condotto per contro dell’Autorità di Bacino del Fiume Po nell’ambito del “Progetto speciale - Acque Metropolitane torinesi.

- Il sistema dei percorsi: ricerche pubblicate nell’ambito dello Studio di fattibilità Corona Verde e di varie amministrazioni locali, provinciali e regionali

- Il patrimonio architettonico delle cascine e degli edifici e costruzioni rurali in senso lato ed esteso: studi condotti e pubblicati dalla Città di Torino e da vari studiosi come il prof. Mauro Silvio Ainardi.

Ma lo spazio rurale non deve essere solamente inteso in quanto oggetto: anche la dimensione soggettiva, socioeconomica deve essere recuperata e posta al pari livello di riconoscibilità di quella oggettiva

Se pensiamo alle aree agricole periurbane ed alla città non dobbiamo solo fermarci quindi a pensare al loro aspetto come oggetti territoriali, come spazi “di per se”. Questi due mondi sono sedi di due culture diverse di due modelli economici diversi.

Oggi la città ha conquistato la campagna periurbana, “occupandola” e eliminando da essa il modello culturale-economico, allontanando le economie che costituivano il fondamento del paesaggio rurale.

Si prefigura allora uno scontro di culture che non si deve ridurre ad uno scontro su modelli urbanistici diversi. Come pensare allora ad un cuore/motore per una realtà periurbana diversa che regoli, con una informazione regolatrice, l’espansione della città?

Il periurbano può rappresentare, in un nuovo scenario che si può tentare di costruire, un nuovo spazio territoriale e “culturale” nel quale immaginare una operazione che miri non solo o tanto al suo recupero ma anche alla sua “reinvenzione”, attualizzando gli elementi della memoria in un contesto attualizzato.

Vi può essere, quindi e ad esempi, una nuova cultura migrante dalla città che si saldi con le sopravvivenze locali per la nascita di una nuova immagine, che in quel paesaggio semini idee di sviluppo che lo renda con significato ed in cui ci si riconosca come luogo di valore e del quale gli abitanti della città sentano il bisogno concreto.

Luoghi che divengano il giardino/laboratorio, un “iperpaesaggio” rispetto al quale costruire relazioni fra città e periurbano che lo renda luogo risorsa.

La sostenibilità ambientale si misura in questo virtuosismo che nel contesto dello spazio rurale può crescere sviluppando in esso funzioni territoriali delle quali la città deve in realtà servirsi.

Questo modello deve portare a pensare al termine ad un concetto di città che cambi dal fatto che vi sia una città ed un suo “intorno”: la città “è” fatta da un territorio urbano e periurbano ed è un tutt’uno, composto da diversi ambiti, determinando obbligatoriamente la necessità di non pensare più in termini daziari ma in termini intercomunali. Ci dobbiamo abituare a nuovi modi di vedere ed abbandonare l’idea di semplicemente “recuperare” o far rivivere ciò che non esiste più perché le condizioni economiche sono cambiate.

Da un modello di ambiente agricolo ci si muove quindi verso un concetto più solistico di Spazio rurale periurbano, sede di nuove funzioni ed immagini collettive di una città che deve costruire un nuovo modello di equilibrio al proprio interno innanzi tutto collocando il suo confine al di la dei confini daziari.

I soggetti gestori e le esperienze presenti nella scena torinese e della cintura: luci ed ombre, dai comuni alle aree protette

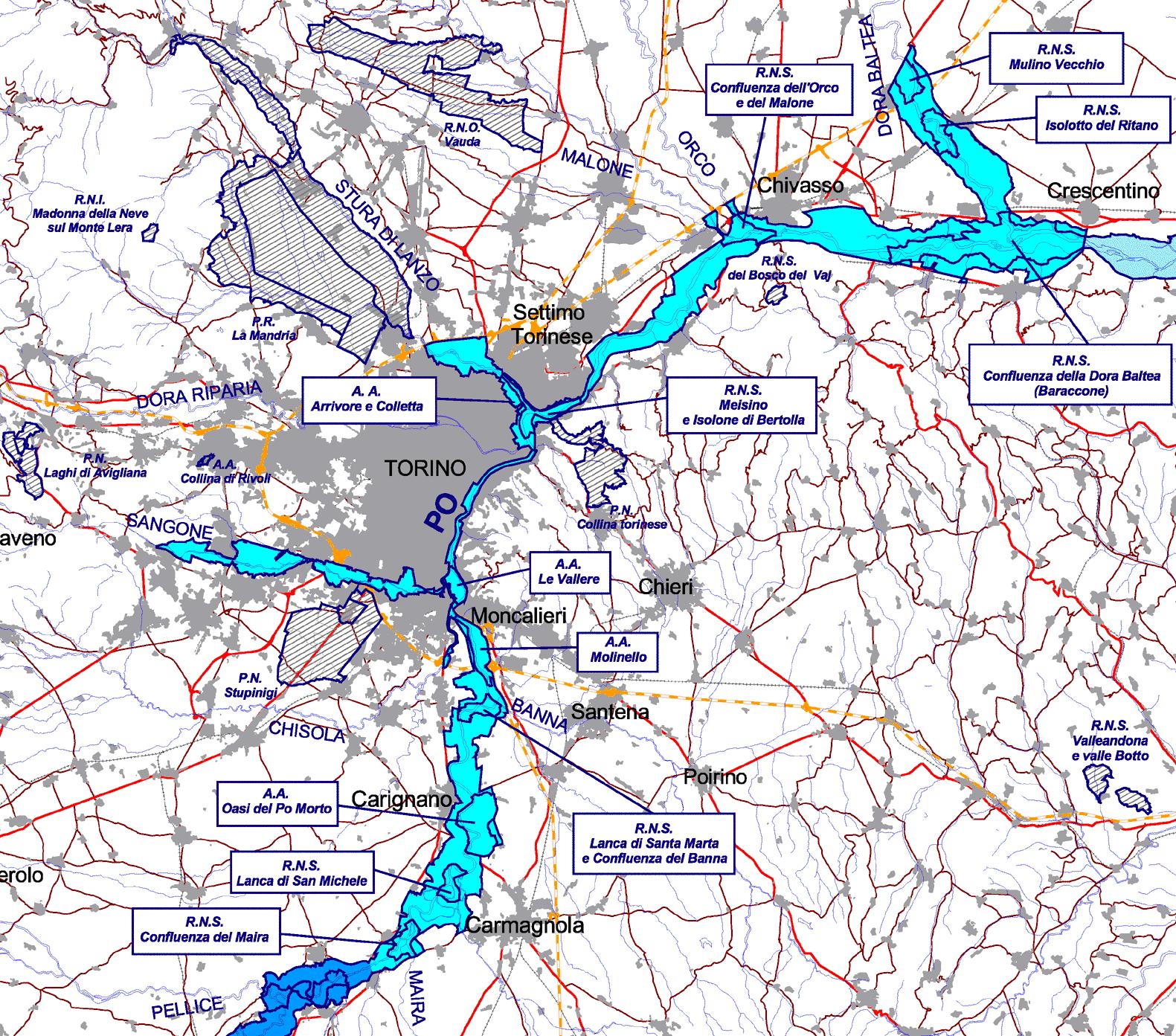

L’area torinese presenta un elemento di originalità rispetto a diversi contesti metropolitani italiani: la presenza di un consolidato e radicato sistemi di aree protette, gestite dalla Regione Piemonte e dotate di strumenti di piano, di risorse e di personale. E’ perlato da questo dato che è partito il parco fluviale del Po torinese quando nel 1998 ha proposto ed avviato il progetto Corona Verde, divenuto poi strumento finanziario della Regione Piemonte nell’ambito delle misure del DOCUP 2000-2006.

L’insieme delle aree che costituiscono il sistema delle aree protette della Regione Piemonte (Fig. 8 ) sono le seguenti:

- L’Area attrezzata del Molinello di 252 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese

- L’Area Attrezzata Le Vallere di 130 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese

- La Riserva naturale del Meisino e dell’Isolone Bertolla di 245 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese

- l’Area Attrezzata dell’Arrivore e Colletta di 208 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese

- la Riserva naturale della confluenza dell’Orco e del Malone di 302 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese

- la Fascia di salvaguardia del parco del Po torinese comprendente i tratti di confluenza dei Torrenti Sangone e Stura di Lanzo di 9.918 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese

- Il Parco naturale della Collina di Superga di 746 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione della del Parco naturale della Collina torinese

- La Riserva naturale del Bosco del Vaj di 71 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione della del Parco naturale della Collina torinese

- Il Parco naturale di Stupinigi di 1.732 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi

- Il Parco naturale della Mandria di 6.571 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Parco naturale regionale La Mandria

- L’Area Attrezzata della Collina di Rivoli di 20 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Parco naturale regionale La Mandria

- La zona di salvaguardia della Stura di Lanzo di 698 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Parco naturale regionale La Mandria

- L’area attrezzata del Ponte del Diavolo di 31 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Parco naturale regionale La Mandria

- La Riserva naturale integrale del Monte Lera di 49 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del Parco naturale regionale La Mandria

- La Riserva naturale della Vauda di 2635 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione dei parchi e delle Riserve naturali del Canavese

- Il Parco naturale dei Laghi di Avigliana di 409 ha di estensione

gestita dall’Ente di gestione del parco naturale dei Laghi di Avigliana

per un totale di 24.017 ettari, di 16 aree protette sottoposte a tutela, gestite da 6 enti.

Figura 8. Il sistema delle are protette dell’area metropolitana torinese.

Questo insieme di aree e di esperienza rappresentano un bacino essenziale, dal quale partire innanzi tutto per una loro qualificazione, a causa di un ruolo non sempre leder nel proporre modelli di buone pratiche proprio nel settore dello sviluppo sostenibile dello spazio rurale.

Grazie a questo tessuto di istituzioni legate ad un approccio ambientale ed anche ai diversi percorsi attivati ad esempio dalla Provincia di Torino con il programma di Agenda XXI, anche diverse amministrazioni locali si sono attivate nel senso di costruire esperienza nel campo dello sviluppo sostenibile. In tale ambito hanno avuto anche un ruolo strategico e di grande stimolo varie iniziative di pianificazione e programmazione concertata e partecipata: i Patti territoriali, i progetti Urban ed i Prusst rappresentano i principali elementi di riferimento in tale senso.

Occorre sottolineare in proposito le seguenti esperienze, Agenda XXI del Comune di Grugliasco e del Comune di Collegno.

I Patti territoriali oinvolgono il tema metropolitano in particolare per i Patti del Sangone Assot, di Moncalieri, del Po a Settimo, di Collegno e marginalmente di Cirié.

I Prusst con il Master Plan 2010 – Tangenziale Verde. Coordinatori comuni di Settimo torinese e Borgaro e con il Prusst Porta Sud – Coordinatore Comune di Moncalieri.

Lo stesso progetto di Corona Verde ha stimolato l’avvio di una progettualità nel campo, anche se i risultati non paiono essere stati particolari per la loro qualità e capacità di costruire esperienze di punta nel settore della qualificazione ambientale dell’area. I beneficiari dei progetti sono stati diversi comuni e due enti di gestione di aree protette Stupinigi e Parco del Po torinese.

I Temi di lavoro e prime idee per la costruzione di Linee di azione

Lo sviluppo delle considerazioni espresse può tradursi nel seguente spettro di azioni di lavoro che sinteticamente si riportano di seguito:

Progetto identitario e di definizione delle finalità dello spazio rurale

Occorre pensare alla costruzione di un documento di riferimento che divenga comune modalità per la visione del “periurbano” nel quale innanzi tutto identificare i tipi di paesaggi, ai quali sono associabili diversi statuti normativi, riconducibili ai seguenti ambiti:

unità di paesaggio intrametropolitane: si tratta degli ultimi relitti di paesaggi agricoli appartenenti alla cintura periurbana più interna, approssimativamente delimitata dal corridoio ambientale della Tangenziale di Torino.

paesaggi agricoli ad alta valenza storico-paesaggistica: si tratta delle unità di paesaggio più estese appartenenti alla cintura periurbana più esterna, dove si sono maggiormente conservati i segni della memoria storica del paesaggio del lavoro agricolo: cascine, strade rurali, rogge, canali e rii.

cinture dei Comuni, gli assi e le isole verdi intercomunali: si tratta di microunità di paesaggio intercluse tra il perimetro edificato della periferia e le ciconvallazioni, o di allineamenti penetranti, pur con discontinuità, nel tessuto costruito o di isole intercluse in esso, spesso comprese tra le frange periferiche di Comuni limitrofi, che mostrano tendenze alla saldatura dei tessuti costruiti.

strisce verdi interne ai fasci infrastrutturali: si tratta di relitti di forma allungata compresi tra due infrastrutture lineari di grande traffico: essi sono irrimediabilmente compresi nei corridoi ambientali ad alto impatto di tali infrastrutture.

procedendo quindi alla costruzione di unità di paesaggio comuni, indicizzate e riferite ad un sistema di valutazione.

Questo strumento deve permettere di allestire un apparato per la formazione di una Rete ecologica e la creazione di Unità del paesaggio periurbano come sistema attraverso una rete di connessioni di natura ecologica, paesaggistica, storica e di percorsi di fruizione, con tipologia delle connessioni di rete quali:

a) la rete degli ecosistemi acquatici.

b) la rete dei corridoi infrastrutturali verdi.

c) il reticolo di siepi e alberate: si tratta della rete ecologica minuta e più pervasiva.

d) la rete delle connessioni visuali e paesaggistiche.

e) la rete delle strade verdi: le strade verdi (greenways).

nelle quali lo spazio rurale diviene concetto attrattore in particolare nelle tipologie 3 e 4.

Successivamente occorre anche dare corso alla identificazione delle diverse funzioni che compongono questo ambito territoriale e nelle quali si possono ritrovare:

l’agricoltura indirizzata a nuovi compari produttivi e con indirizzi diversi quali la produzione di biomassa o di prodotti tipicizzanti, la Forestazione, la Floricoltura, l’Allevamento, le iniziative culturali e comunicative, il loisir, la Ricettività, l’utilizzo delle aree per nuovi spazi dedicati allo sport ed al gioco, la trasformazione di aree in spazi naturali nuovi con recuperi ambientali e ricostituzioni di ambiti ecologici naturalistici.

Nell’ambito dello strumento di indirizzo deve essere individuato un percorso per la gestione del tema della proprietà delle aree agricole, oggi spesso in attesa di subire veloci passaggi dalla proprietà di impresa a quella immobiliare, come anticamera per la loro trasformazione in edificato o servizi.

Sul tema della rendita fondiaria e della composizione proprietaria, lo strumento di piano deve trovare modalità per una sua gestione o composizione.

Strumenti di indirizzo

Un piano per il periurbano non può prescindere dal dotarsi di un apparato normativo, un “Codice-manuale” per i PRGC e per i diversi attuatori di politiche territoriali in tale contesto, sulla gestione dello Spazio rurale.

Su questo tema si scontrano le due diverse visioni di approccio al tema: l’una che vede nel processo di condivisione e di adesione volontaria alle regole la strada maestra, quella della governance dell’approccio orizzontale al problema; l’altra di impostazione più verticale, che invece individua come elemento fondamentale quello della definizione di una regola forte da rispettare della quale un soggetto autorevole e con poteri faccia il suo strumento di lavoro e di controllo del comportamento delle singole amministrazioni.

Certo appare sempre più condivisibile un approccio che, in qualche modo mediando fra le diverse impostazioni, tenda a costruire un tavolo di governance nel quale discutere del grado di government che ci si intende dare e sul quale si intende convergere. La dispersione, delicatezza, e perso economico degli interessi diversi che sono in gioco in una realtà come quella metropolitana, specie nel quadro italiano attuale, non può infatti prescindere da una politica di vertice, che tracce linee di lavoro, punti da rispettare, anche se con condotta il più estesa possibile ed ispirata alla partecipazione.

Il caso del Piano del Po torinese è un caso di buona pratica da seguire, un esempio nel quale l’uso di uno strumento come il parere di conformità al piano territoriale dell’area protetta ha permesso di aprire un momento di confronto con operatori, amministrazioni comunali, agenzie di progetto, professionisti. Un dialogo che è stato possibile in quanto usando uno strumento si sovraordinato si è applicato un approccio di dialogo di carattere costruttivo. Quell’approccio che sta ad esempio alla base di molti aspetti normativi che il Codice Urbani ha di recente introdotto nella gestione dei beni tutelati: una amministrazione che collabori, attraverso regole ferme, alla loro applicazione, non limitandosi solamente a farle rispettare.

Strumenti di gestione

Un tale strumento di indirizzo, che può essere costruito come momento di condivisione e non solo come strumento obbligatorio ed imposto, è auspicabile che sia gestito da un soggetto di riferimento programmatorio gestionale unitario, in grado di mantenere l’adeguata omogeneità di approccio e di gestione.

Anche sul fronte dell’imprenditoria locale è importante avviare una fase di confronto e partecipazione parendo un tavolo per la costruzione di un “Codice di autoregolamentazione per le attività agricole produttive” nel quale dare uno specifico ruolo alla ormai innovata agricoltura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 228/91 e della imminente nuova PAC.

Nell’ambito dello strumento di gestione deve essere individuato un percorso per il tema della proprietà delle aree agricole, immaginando forme di cooperazione anche pubblico-privata con la formazione di nuovi soggetti capaci di svolgere un ruolo nel mercato

Azioni pilota

E’ fondamentale pensare all’avvio di azioni di luogo, nelle quali sperimentare ed avviare buone pratiche ed esempi di gestione del tema

In particolare si può pensare ad individuare aree progetto sui seguenti temi:

a. Parchi , come luoghi pilota nei quali elevare con particolare estensione progetti e buone pratiche nel settore agricolo e della multifunzionalità con piani di intervento nei diversi comparti prima individuati e segnatamente:

- I suoli agricoli

- Il soprassuolo forestale sia nel contesto collinare che planiziale

- Il patrimonio zootecnico ed animale degli allevamenti

- Il sistema delle acque, canali, pozzi e rogge.

- Il sistema dei percorsi e dei tracciati di percorrenza dei fondi agricoli

- Il patrimonio architettonico delle cascine e degli edifici e costruzioni rurali in senso lato ed esteso

b. Sviluppare progetti in comparti agricoli territoriali omogenei, nei quali attuare Piani strategici locali intercomunali come laboratori nei quali promuovere il rilancio di modelli di sviluppo di agricoltura multifunzionale e modalità di gestione del tema fondiario e della proprietà per una sua ricomposizione e migliore gestione.

c. Individuare nuove forme di tutela e sviluppo di comparti agricoli ad elevato e particolare significato paesaggistico e rurale ipotizzando modelli di nuovi soggetti di tutela come i Parchi agricoli o Oasi di protezione per l’agricoltura.

Conclusioni

Il contributo che il lavoro attivato nell’ambito del tavolo di lavoro intende proporre una visione integrata del tema della gestione degli spazi verdi periurbani, per ricondurre l’argomento al ruolo di problematica di riferimento, superando l’attuale visione dominante dell’argomento del “verde” che lo intende un settore al qual dedicare la sua dovuta ma, beninteso, parziale attenzione.

L’uso degli spazi periurbani ancora liberi è uno degli indicatori della qualità di un contesto periurbano ed in tale senso le realtà europee si stanno muovendo, utilizzando tale aspetto come una delle leve fondamentali per le strategie di marketing territoriale delle aree industriali alla ricerca di nuovi assetti identitari.

La collaborazione fra le diverse istituzioni coinvolte nel tema, fra le quali le aree protette possono svolgere un ruolo trainante, è elemento essenziale e fra di esser deve estendersi una nuova e più forte volontà di lavoro ispirato ai principi della governance, coinvolgendo la società civile e d economica, e costruendo insieme il modello di un soggetto superpartes che sappia ricondurre a disegno unitario lo sviluppo sostenibile di una intera area metropolitana.

E’ un approccio che deve saper guardare molto al proprio esterno, all’Europa, ed ala prossima possibilità di allestire nuove visioni di progetto, ad esempio sulla scia delle recentissime rinate esperienze e riflessioni sul progetto TO-MI, nelel quali non può mancare il tema dello sviluppo sostenibile di questo grande sistema policentrico urbano a dimensione metropolitana diffusa a scala interregionale.

Una sfida, in sintesi, da cogliere nella prospettiva delle nuove iniziative comunitarie connesse ai fondi strutturali 2007-2011 dei quali da settembre si inizierà a parlare e nelle quali le aree metropolitane del nord devono saper svolgere e recitare un ruolo di primaria importanza, momento di superamento del gap che ancora esiste fra il mediterraneo e i grandi progetti di trasformazione urbana del nord e del centro Europa.

Ringraziamenti. L’autore ringrazia il prof. Carlo Socco coordinatore della linea strategica n. 6 di Torino Internazionale per i dati forniti, Emilio Soave Presidente dell’Ente di gestione del Po torinese, Andrea Insalata e Roberto Damilano tecnici del Parco del Po torinese.

Riferimenti bibliografici

AA.VV., Piano strategico dell’Area metropolitana Torinese. Associazione Torino Internazionale. Torino, 1999.

AA.VV., Progetto Corona Verde. Regione Piemonte. Settore Pianificazione aree protette. Torino, 2002.