Il senso del Paesaggio 1

Paolo Castelnovi

1 relazione introduttiva al convegno Il senso del Paesaggio, Torino – 1998

Mostro ai miei allievi frammenti di un paesaggio

smisurato, dove è impossibile per loro orientarsi

(L. Wittgenstein , 1946)2

Il termine “senso”, utilizzato per intitolare queste giornate di lavoro preannuncia, nella sua ambiguità, il tentativo di confrontarsi con quanto di sfuggente, di poco descrivibile, di supponente sobbolle nel paesaggio. Il “senso” di questo seminario manifesta l’intenzione di confrontarsi con quel nesso forte tra la nostra sensibilità e la nostra ragione che affiora come un iceberg in ogni occasione di ”ascolto” del paesaggio. 3

Anticipo subito che ci interessa il prodotto di questi aspetti sulla tecnica, sulla pratica delle attivitàche costituiscono il paesaggio: dalla sua fruizione, più o meno educata, al suo progetto, più o menoprepotente.

Ad esempio ci interessa capire come svolgere un’indagine sul paesaggio che renda conto dei valorie delle preferenze che esso genera nel comportamento corrente: che cosa motiva lo sguardo del turi sta, quali segni testimoniano le radici per l’abitante, quali alterazioni generano disagio o offesa al“comune senso del paesaggio”.

Ad esempio ci interessa capire come si distinguono nel continuum della percezione gli elementi checompongono l’immagine del paesaggio che si consolida nella memoria, quella di cui si può parlare,che entra nel nostro patrimonio culturale e sentimentale: è una struttura di simboli? è un sistemasegnico articolato? è una sintesi olistica che assorbiamo con capillari sensibili e non codificati?

Inoltre: quando ci accorgiamo di essere passati da un paesaggio ad un altro?, dove cessano gli effettidi un insieme di fattori paesistici?, a quale “unità”, a quale “scala” possiamo far riferimento per par lare del paesaggio in cui abitiamo o che stiamo attraversando?

Ad esempio ci interessa capire se si possono governare le trasformazioni del paesaggio e come indi rizzi di progetto tipo la tutela, la valorizzazione, la riqualificazione si possono applicare a questa oquella “unità di paesaggio”, o a questa o quella testimonianza sedimentata della storia, o a questa oquella specificità del rapporto tra natura e attività antropiche.

E questo è solo un florilegio elementare delle problematiche che ci prendono ogni volta che ci oc cupiamo di paesaggio; o meglio: degli interrogativi che ci intrigano ogni volta ci occupiamo di terri torio e ormai anche ogni volta che ci occupiamo di architettura.

Ma interrogativi di questo genere rivelano anche il bisogno profondo di una ricognizione epistemo logica, di una discussione sui principi, a meno delle quali continueremo ad applicare metodologied’importazione chiaramente inadeguate a dare risposte soddisfacenti.

Insomma, anche se non si vuole affondare il tema nel teoretico e nell’astratto, è comunque necessa rio un riesame dei paradigmi con cui recentemente si va affrontando il giudizio estetico rispetto a quello scientifico , una ri-valutazione delle “primitive” con cui si associano4 territorio e paesaggio 5 (e le altre coppie di genere sostanza/forma, natura/cultura, identità/differenza), una qualificazione delle strumentazioni semiotiche utilizzabili per decifrare il testo nel continuum contestuale.6

2da L. Wittgenstein – Pensieri diversi – Frankfurt 1980 (tr.it.Milano 1984).

3Il termine “ascolto” fa riferimento alla splendica voce dell’Enciclopedia Einaudi curata da R.Barthes e R.Havas, in cui si distingue

4tra “sentire” e “ascoltare”, attribuendo all’ascolto non solo “l’atto intenzionale di audizione”, ma “attualmente, il potere, quasi la funzione, di esplorare terreni sconosciuti”. E’ interessante notare la differenza tra “l’ascolto”, che corrisponde all’udito e ”l’osservazione” che corrisponde alla vista: tanto il primo è sintetico e portatore di nuovi significati, quanto il secondo è analitico e portatore di precisazioni del senso.

5Vedi R. Bodei – Le forme del bello – Il Mulino 1995 e C.Socco – Il paesaggio imperfetto – Tirrenia stampatori 1998 “il paesaggio come “riflesso della realtà fenomenica”,…medium del rapporto tra natura e cultura, … referente primo, per l’uomo, del suo agire territoriale” in E.Turri – Il paesaggio come teatro -Marsilio 1998 (p.28)

6E’ indicativo il cambiamento di lessico e di strutturalismo che manifestano i semiologi (da Barthes a Caprettini,) quando trascorro no da un oggetto propriamente comunicativo a “sondaggi sulla natura e sulla sostanza (Caprettini, in Segni, testi, comunicazione – Utet 1997)” e ci si accorge che “chiunque voglia tracciare una semiotica della città dovrebbe essere al tempo stesso semiologo (spe cialista dei segni), geografo, storico,urbanista, architetto e probabilmente psicoanalista” (Barthes, Semiologia e urbanistica in L’av ventura semiologica).

Per dispiegare lo schieramento di contributi che dalle più diverse discipline confluiscono negli ulti mi anni sul tema, si possono tentare aggregazioni su base epistemologica oppure sulle intenzionid’uso di chi le propone, ma in ogni caso si rischia di accreditare ogni volta solo una faccia diversadel paesaggio, quella scoperta induttivamente dal criterio stesso che la esplora. Allora, per evitaredi presentare la molteplicità dei criteri di indagine e di valutazione come un catalogo tautologico, incui ciascuno giustifica se stesso, tentiamo qui un procedimento inverso: proviamo a evidenziare al cune proprietà del paesaggio e verifichiamo se si riscontrano capacità di esplorazione di quelle pro prietà nelle tecniche di indagine e di progetto più attente.

Quelle che più ci interessano sono le proprietà stimolanti del paesaggio, inquietanti chi cerca cer tezze con categorie scientifiche o ordine con tecniche progettuali, quelle che obbligano ad unaesplorazione nella complessità, ad una comprensione nella polisemia, ad un attività progettante nonpossessiva.

Quindi qui non cerchiamo di definire il paesaggio in quanto oggetto delle nostre indagini e del no stro agire, ma piuttosto ne tratteggiamo le potenzialità in quanto agente provocatore che induce ri flessioni in chi lo osserva, o meglio lo ascolta, ne gusta il feeling.

Se oggi riusciamo a valutare le proprietà del paesaggio che resistono ad un atteggiamento riduzioni sta, in cui si ritagliano solo gli aspetti che afferiscono ad un senso già codificato da discipline anali tiche o da stili progettuali predefiniti, forse in quelle proprietà scopriamo nuovi indirizzi per unaricerca più generale, che lavora sui bordi del sapere scientifico e del progetto razionale, che incomincia ad orientarsi in un enorme giacimento di potenzialità poco esplorato: quello che motiva ildesiderio, l’immaginario, la memoria del nostro abitare il mondo.

A. Il paesaggio è il Ricettivo

e induce la complessità nella ricerca 7

Da sempre il paesaggio si offre ad essere percorso dai più diversi criteri di lettura, dallo sguardo soggettivo dell’artista, più o meno accondiscendente o seducente il potere, alla lente oggettivante dello scienziato, più o meno ossessionato da fantasmi ideologici come il seguire un modello di in dagine o il riprodurre fedelmente la “realtà”. A ciascuno di questi osservatori il paesaggio, nella sua abissale compresenza delle forme e dei contenuti, della storia e della natura, degli eventi viventi e del loro sedimento morto, ha offerto specifici aspetti assolutamente convincenti per la validità della propria ottica, del proprio quadro interpretativo. Non solo, ma il paesaggio ha consentito di essere percorso in lungo e in largo applicando paradigmi e criteri analitici disparati. Ciascun ecologo, sto 8 – rico, antropologo, geologo, pittore, letterato, fotografo può pensare di poter descrivere “il” paesag gio, e viene fermato da un dubbio non perché la realtà in certi punti gli paia opaca e non leggibile dal suo strumento, ma perché si vede accanto, a guardare quello stesso luogo, uno due cento diversi interpreti con diversi strumenti, tutti che scoprono e raccontano la loro “struttura essenziale” dello “stesso” (?) paesaggio. L’ospitalità spinta che il paesaggio offre ai propri indagatori induce in essi la

7Il Ricettivo è un termine mutuato dall’I King: è una particolare figura del Libro dei mutamenti che si forma quando l’esagramma 7 oracolare è tutto composto di righe spezzate.”La linea spezzata corrisponde alla forza originaria, ombrosa, tenera, ricettiva dello yin. La qualità del segno è la dedizione, la sua immagine la Terra. E’ il perfetto contrapposto del Creativo: il contrapposto, non il contra rio; un complemento, non una lotta. E’ la natura di fronte allo spirito, la terra di fronte al cielo, lo spaziale di fronte al temporale, il femmineo-materno di fronte al mascolino-paterno”. (dalla versione curata da R.Wilhelm e introdotta da C.Jung , in italiano edita da Astrolabio 1950)

8cfr. R. Gambino – Ambiguità feconda del paesaggio – M.Quaini – Paesaggi tra fattualità e finzione – Cacucci 1994

sindrome di chi subisce l’infedeltà, che nel sistema sentimentale genera la gelosia e nel sistema del la conoscenza genera la Relatività, la Complessità ritrovata non soltanto dell’oggetto dell’indagine, ma delle matrici stesse dell’indagine, nella sua epistemologia. Negli ultimi anni il paesaggio è diventato 9 uno dei luoghi ideali in cui si radunano gli indagatori della complessità; il tema attira pro prio per i caratteri che per molto tempo lo hanno reso impraticabile dalla ricerca: il fascino dell’e splorazione delle terre di confine del senso tra testo e contesto, tra soggettivo e oggettivo, tra ragio ne e sentimento. . Questo “senso” del paesaggio, che spinge ad assumere la 10 complessità come og getto di indagine e strumento non solo di conoscenza ma anche di decisione, viene solo raramente approcciato da chi procede nella ricerca con un metodo scientifico analitico, che consente appro fondimenti straordinari ma tende, per la sua stessa matrice, a trascurare ciò che non viene spiegato con i presupposti disciplinari di partenza. Quasi in ogni caso l’indagatore della complessità del pae saggio lavora trasversalmente rispetto alle discipline, pone in evidenza aspetti diffusi ma poco inda gati per la loro indisponibilità ad analisi sistematiche e per lo sconfinamento nel settore soggettivo della sociologia, dell’antropologia, dell’analisi culturale.

B. Il paesaggio è culturale

la ricerca sul paesaggio è interculturale

Al centro dell’indagine e del dibattito di questi anni non si è posto il paesaggio in sè, come oggetto, quanto piuttosto le sue rappresentazioni, le sue ideologie, il modo collettivo con cui la soggettività dei fruitori lo sente, lo deposita nella memoria, lo racconta.11

D’altra parte i “contenuti” del paesaggio sono stati indagati da sviluppi potenti di discipline scienti ficamente consolidate: la geomorfologia, l’ecologia, ma anche la storia, la sociologia, l’economia si sono sempre meglio applicate al territorio e hanno spiegato l’evoluzione del supporto fisico del pae saggio. Proprio questo fiorire di studi scientifici, che confinano il loro campo d’azione sugli aspetti di contenuto, va delineando per esclusione lo specifico del tema “paesaggio”, quello che si situa nei materiali e nei prodotti dell’attività di sintesi tra l’oggetto “territorio” e chi lo legge . In questa pro 12 – spettiva, il cui nodo è l’attività interpretante del fruitore, è indubbio che stiamo studiando aspetti della cultura (o se si vuole dell’antropologia) del territorio. Cioè studiare, valorizzare, trasformare il paesaggio vuol dire esaminare e agire sia sugli aspetti culturali depositati nei luoghi che su quelli dello sguardo che sui luoghi si appunta. E mentre potremmo discutere quali luoghi hanno un depo sito rilevante di valori culturali (distinguendoli ad esempio da altri luoghi più rilevanti dal punti di vista del deposito di valori ambientali naturali), è indiscutibile che si tratti solo di cultura quando esaminiamo il criterio con cui apprezziamo un luogo naturale o per il quale sfuggiamo da una desertificazione provocata da un disastro.

9cfr.E.Morin – Le vie della Complessità – La sfida della complessità – Feltrinelli 1985, in cui vengono elencate le caratteristiche della complessità: l’irriducibilità del caso o del disordine; la ineliminabilità dei particolarismi dati dalla singolarità, dalla località, dalla temporalità; la complicazione delle interazioni tra le componenti; la complementarità tale nozioni di ordine, disordine e organizza zione; l’organizzazione come entità fatta dalle parti ma superiore ad esse; il “principio ologrammatico”, per cui una piccola parte contiene tutte le informazioni che ha l’insieme; l’organizzazione ricorsiva, per cui ogni tipo di parte produce altri tipi di parti ed è da quegli stessi tipi prodotta; la crisi dei concetti esplicativi chiari e chiusi; l’integrazione dell’osservatore soggettivo nel sistema di osservazione; possibilità di compresenza in una ipotesi esplicativa di un modello teorico con un altro modello ad esso contraddittorio.

10F. Farinelli ha sottolineato da tempo la costitutiva ambiguità del termine “paesaggio” nelle varie accezioni linguistiche europee e l’importanza di questa ambiguità posta nella struttura fondante dell’approccio di Humboldt, base dell’interesse moderno per il pae saggio. V. F.Farinelli – L’arguzia del paesaggio su Casabella 575/576 1991 e F.Farinelli – Storia del concetto geografico di paesaggio – in Paesaggio immagine e realtà – Electa 1981

11da D. Cosgrove – Realtà sociale e paesaggio simbolico – Beckerham 1984 (tr.it. Unicopli 1990) a Ph.Joutard – L’invenzione del Monte Bianco – Paris 1986 (tr.it Einaudi, 1993), a A.Corbin – L’invenzione del mare – Paris 1988 (tr.it. Marsilio1990, a R.Dubbini – Geografie dello sguardo – Einaudi 1994, a S.Shama – Paesaggio e memoria – 1995 (tr.it. Mondadori 1997), solo per citare alcuni dei più recenti studi sul tema, a partire da specifiche epoche o tipologie di paesaggio.

12Cfr. Uno dei punti di partenza di questo indirizzo, ormai condiviso da molti, è stato il convengno di Losanna del 1991 “Paesaggio e crisi della leggibilità” (atti a cura di L.Mondada, F.Panese, O.Sodestrom ed.Université de.Lausanne 1992), sintetizzato in particolar modo nell’intervento conclusivo, dei curatori: “L’effet paysager”.

Il doppio binario dell’accezione “culturale”, che investe in pieno il soggetto e in gran parte l’oggetto del paesaggio non è ormai più questione sottile di filosofia della conoscenza quanto materia di strategia politica, di direttiva amministrativa: sta ad esempio nella risoluzione del Consiglio d’Europa (n.53 del 1997), che definisce paesaggio “una porzione determinata di territorio quale è percepita dall’uomo, il cui aspetto risulta dall’azione di fattori umani e naturali e dalle loro interrelazioni”, e che applica a tale paesaggio l’impegno di “consacrarlo giuridicamente come bene comune, fondamento dell’identità culturale e locale delle popolazioni, componente essenziale della qualità della vita e espressione della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale, ecologico sociale ed economico”.

La fecondità degli approcci diversi al paesaggio non è apprezzabile soltanto secondo il dibattito epi stemologico che valuta positivamente la complessità, ma anche perché trova riscontro nelle necessi tà pratiche delle tecniche e delle politiche che sul paesaggio lavorano. O meglio, sulle tecniche e le politiche che lavorano sul territorio e che ormai devono assumere il paesaggio tra i propri paradigmi di riferimento. Siamo infatti nel preciso frangente in cui, verificato che la tutela e la valorizzazione del paesaggio in quanto tali non sono ancora consolidate , si richiede di “prendere in conto sistematicamente13 il paesaggio nelle politiche in materia di aménagement del territorio, urbanistiche e nelle politiche culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche e nelle altre politiche settoriali che possono avere un effetto diretto ed indiretto sul paesaggio” .14

Poiché è evidente che un tema trasversale all’insieme delle politiche gestionali del territorio deve necessariamente interferire con molti sistemi disciplinari consolidati, tradizionalmente finalizzati ad obbiettivi diversi, che si appoggiano a metodologie, criteri e linguaggi diversi, dobbiamo ritenere che l’ambizione del Consiglio d’Europa sia quella di utilizzare il paesaggio per ottenere un dialogo non solo tra paesi e culture di popolazioni europee diverse, ma anche (e soprattutto) tra segmenti della scienza e della gestione del territorio sino ad ora poco comunicanti.

Il paesaggio dunque viene riconosciuto istituzionalmente come un luogo di elaborazione interdisci plinare oltre che internazionale, e questo non solo in una prospettiva culturale ma più concretamente in una direttiva di politiche gestionali da attivare. In questa direzione il ruolo della sintesi interdi sciplinare diventa preminente, sia dal punto di vista metodologico che per quello più direttamente operativo: i quadri di riferimento per le decisioni dipenderanno dalla capacità “politecnica” di man tenere una gerarchia di valori adeguata alla situazione in presenza di diversi criteri di valutazione consolidati: quello naturalistico-ambientale, quello strettamente percettivo, quello delle potenzialità culturali viste come risorse economiche, quello degli impatti indotti dalle trasformazioni funzionali del territorio. Si richiede un classico modello di lavoro interculturale, che richiede il rispetto delle autonomie valutative in un quadro di compatibilità tecnica delle diverse opzioni: un atteggiamento poco praticato dagli scienziati (forse di più dai politici), ma che il paesaggio ci spinge ad adottare sistematicamente, a far diventare metodo, tecnica per la decisione strategica. Tuttavia ciò che metodologicamente pare promettente prospettiva di innovazione, nella pratica trova ancora molti ostacoli e forti rigidità: il paesaggio non è certo il protagonista delle indagini sul territorio nè della pianificazione locale o d’area vasta, e soprattutto solo raramente lo studio del paesaggio assume sin dall’inizio quel ruolo cardinale che il metodo della complessità imporrebbe . Al contrario si verifica in 15 modo sempre più frequente che nel corso di un’indagine territoriale generale (per lo più per piani d’area vasta) emerga come necessaria una funzione di interazione tra le discipline, un lavoro sui linguaggi e soprattutto sui criteri di valutazione che porti alla confrontabilità e alla possibilità di prendere decisioni integrate. Solo in quei casi, talvolta, il paesaggio “sensibile” è stato riconosciuto16 almeno come crogiolo in cui potevano essere resi coesi i diversi strumenti analitici. Insomma, se l’indagine sul paesaggio, che porta la complessità, non trova adeguata cittadinanza scientifica, è la complessità a portare l’indagine sul paesaggio ad un ruolo fondamentale nella gestione e nella sin tesi della pluralità di aspetti specialistici.

Ma ciò che sottende una mentalità interdisciplinare per il paesaggio è ben più radicale, non è pro dotto di una direttiva illuminata ma al contrario genera il concetto stesso di interculturale: è spinta dalla pratica concreta dell’abitare che si sta evolvendo. Infatti la mobilità cresciuta esponenzialmente, l’accessibilità ampliata dalla circolazione delle immagini e dalla ricchezza, la trasformazione del lavoro e dei settori produttivi stanno stravolgendo i termini classici del concetto di abitare, e con essi l’annosa questione del paesaggio dell’insider e di quello dell’outsider. 17 La stessa “identità delle popolazioni” a cui fa riferimento la risoluzione del Consiglio d’Europa non è più quella del mondo rurale, radicato e isolazionista delle generazioni scorse, così come l’occhio del visitatore, turista o studioso che sia, non è più completamente estraneo, totalmente privo delle regole lessicali delle cose locali, incapace di connessioni patetiche (o pratiche) come quelle di chi legge nel paesaggio la propria storia. Si sta verificando un progressivo distacco tra l’identità dei luoghi e quella dei loro abitanti. L’identità locale, cioè dei luoghi, è sicuramente uno dei valori base per qualsiasi criterio di tutela del paesaggio: ne garantisce la diversità, la riconoscibilità, la segnala zione nel sistema di riferimenti spaziali dei suoi abitanti. Ma d’altra parte, almeno in Europa, si sta 18 delineando come una vera rivoluzione culturale un processo di delocalizzazione dell’identità perso nale, che sposta i riferimenti dell’identità (e fra questi il paesaggio in primo luogo) da un ambito ristretto ad una rete molto più vasta e indefinita, con notevoli potenzialità di complessificazione e di arricchimento, oltre a tutti i disagi e gli incidenti della novità. In questa situazione, che è quella in cui viviamo, per ciascuno di noi il paesaggio dell’identità locale non coincide più con la propria identità personale, che si costruisce anche con molti altri paesaggi frequentati, scoperti, amati anche perché testimonianza della nostra presenza in altre identità locali: io “mi sento” contemporanea mente torinese, genovese, provenzale e parigino, in quanto mi sento proprietario culturale di quelli luoghi (cioè apprezzo il senso dell’abitare di quei paesaggi “come” un abitante). Se il senso dell’a bitare trascorre da un luogo (un paesaggio che produce con l’identità locale anche quella culturale dei suoi abitanti) ad una rete di paesaggi, che vengono goduti come produttori di molteplici identità locali, allora l’identità culturale di ciascuno dei suoi “abitanti mobili” sarà un’identità interculturale, cioè un senso di sè appoggiato ai segni di diversi codici, di molteplici storie, che vengono tutti rac colti in un valore positivo, l’identità, pur rimanendo strutturalmente diversi. Lo sforzo della relazione19 interculturale, che nell’abitare da europei i paesaggi europei pare compiersi con baldanza, si

15Alcuni (pochi) tra i pianificatori lamentano questa situazione da anni, con scarsa audience…. v. Gambino – Piani paesistici, uno sguardo d’insieme – su Urbanistica n.90 1988 e Paesaggio, ambiente territorio – Utet 1996

16La tautologia “paesaggio sensibile” adottata in molti studi per distinguere il paesaggio da altri temi di “contenuto” del paesaggio (dall’ecologia alla geomorfologia, dalla storia all’economia) è già un indice della difficoltà che si incontra ad inserire lo studio sul paesaggio nella posizione di giunto tra gli studi sui materiali e quelli sulla rappresentazione e sul ruolo culturale che quegli stessi materiali, percepiti e memorizzati, svolgono.

17vedi D. Cosgrove – Realtà sociale e paesaggio simbolico.

18Sull’attenzione ai segni dello spazio in cui si abita vedi F.La Cecla – Spazio e mente locale – in Pensare altrimenti – Laterza 1987

19Molte considerazioni importanti su questi temi sono svolte dagli psicanalisti di scuola junghiana. Tra costoro il tema dell’abitare, mutuato da Heidegger, e del paesaggio come luogo fisico/ideologico della sua manifestazione appare continuamente, soprattutto nei suoi disagi e nelle sue trasformazioni. Vedi ad es. U.Galimberti – Parole nomadi – Feltrinelli 1997

rivela faticoso ogni volta che la diversità culturale di base è più segnata e che quindi il rispetto delle differenze pesa in modo significativo sul mantenimento della propria identità: lo si vede ad esempio per le migrazioni extracomunitarie.20

Ma, mentre altri aspetti culturali vengono induriti e resi incomunicanti per resistere al processo sincretico che spontaneamente la storia sta favorendo, fino a diventare i motivi di una conflittualità in nome dell’identità, i paesaggi al contrario rendono disponibile una mediazione iniziale, una sorta di invito a rendere cooperanti (o almeno compatibili) i segni permanenti dell’identità locale con le esigenze individuali di avere la proprietà culturale di un territorio reticolare, aperto: un’identità inter culturale.

Il paesaggio è campo di esplorazione di due opposti desideri, l’identità e l’alterità: per capirne la complessità l’analisi semiotica deve collaborare con il sentimento olistico Dal paesaggio non emergono solo le differenze tra culture, ma anche (e soprattutto) quelle tra la parte ordinata dalla ragione e il resto, non spiegabile con un atteggiamento razionale. Nella valutazione della nostra relazione con il paesaggio possiamo far prevalere la componente21 soggettiva, in cui si esalta non solo il nostro ruolo di fruitori ma anche quello di produttori di una parte, che ingigantiamo anche se è minima, attraverso il trucco di porre attenzione solo ai segni che riconosciamo, cioè ai nostri. Oppure possiamo accettare di ascoltare la componente “altra”, che di fatto nel paesaggio prevale sempre, per la regìa del caso, per l’incapacità umana a gestire la sedi mentazione dei tempi, l’accidentalità dei punti di vista, la situazione degli attori (da quelli meteoro logici a quelli umani).

A seconda di ciò che scegliamo di leggere possiamo sostenere con eguale passione la tesi del pae saggio come luogo dell’identità o del paesaggio come luogo dell’alterità, del ritrovarsi o del perder si. Nella pratica non si tratta quasi mai di una scelta esplicita, ma di comportamenti che ritagliano l’attenzione in modo più o meno dedicato al paesaggio, lasciandoci più o meno liberi di “ascoltare”. Si va dal percorso fatto ogni mattino per andare al lavoro (in Italia spesso compiuto attraversando distrattamente luoghi che sono meta e immagine di milioni di turisti) alla giornata di festa dedicata all’escursione in montagna, per “godere” il paesaggio.22

Ma, alla base della pratica di dedicare qualche ora al “godimento” del paesaggio, resta la complessi tà di questo desiderio: il paesaggio è luogo di proiezione di nostri sensi profondi, e ospita con egua le riguardo molte delle antinomie che utilizziamo per orientarci nel mondo: sicuramente l’ordinato e il caotico ma anche il bello e il brutto , il segnico e il confuso.23 24

L’attività di orientamento in un sistema complesso trova il suo archetipo nell’uomo che “esplora” il mondo circostante e (il rapporto con) il paesaggio è la manifestazione più diretta di questo processo: le metafore del paradiso e della nominazione adamitica, quelle dell’uno e delle diecimila cose del l’antica filosofia cinese, quelle delle basi animistiche del mondo sono tutte appoggiate al senso del

20Estraneità e perturbante (l’unheimlich di Freud) vedi J.Kristeva – Stranieri a se stessi – Paris 1988 (tr.it. Feltrinelli 1990)

21Il “noi” può essere indifferentemente riferito a noi in quanto uomini, oppure a noi europei, oppure a noi italiani, oppure a noi torinesi del quartiere S.Salvario: in ogni caso illustra un’appartenenza per la quale un sentimento personale viene ritenuto di tutto il gruppo, senza bisogno di verifiche tecniche o politiche.

22Sulle modalità del comportamento quotidiano riferito allo spazio circostante e al paesaggio, sull’interferenza tra il comportamento funzionale ad obbiettivi pratici con quello “apetto all’ascolto” e sull’utilizzo di una semiotica elementare per muoversi economica mente nel sistema funzionale vedi P.Castelnovi – La città, istruzioni per l’uso – Einaudi 1980

23Le teorie estetiche sembrano largamente improntate a giudizi sulla produzione artistica, ma di fatto le loro categorie si applicano da sempre ai fenomeni naturali o, come più spesso avviene, a quelli “misti” antropici e non, in cui comunque il produttore è indifferente, e che si giudicano per la loro forma; vedi per un approccio: R. Bodei, cit. e per un’applicazione al paesaggio: C.Socco – cit.

24L’ipotesi di un’antinomia segnico-confuso differente da ordinato-caotico è condotta qui, ma è indirettamente confermata dalle distinzioni indotte da Luis Prieto in Saggi di semiotica – Pratiche, 1991

paesaggio, quasi una supplenza, un golem dell’atto creativo: nelle religioni è come se il Dio, che ha la sua identità come creatore, ne concedesse una all’uomo come ordinatore (segnificatore) . 25 Oggi, investiti dall’ondata di ritorno del disorientamento, dopo l’ebbrezza di un controllo globale sul mondo , il senso del paesaggio come supporto dell’identità si contrappone a quello del paesaggio 26 come alterità: in ogni paesaggio si rivela un deposito sia di ciò che conosciamo che di ciò che non conosciamo.

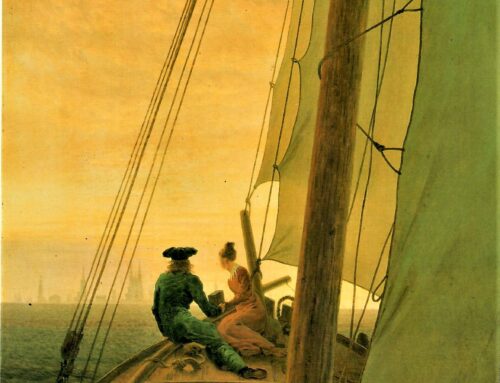

Da una parte il paesaggio come supporto dell’identità è componente fondamentale del senso di “abi tare”, rispondendo ad una pulsione (di difesa?) che è l’appropriazione di un luogo, l’appoggiarsi al l’ambiente per sentirsi, il tentativo di per-manere al di là del proprio tempo in un contesto che dura più a lungo.

Ma dall’altra una delle pulsioni di vita fondamentali dell’uomo (forse solo quello occidentale? ) è 27 quella della conquista che, nella sua versione più semplice e sensibile (insieme a quella del corpo) è quella dell’estensione nello spazio del suo potere di “abitare”: conquista che nella forma elementare è sfruttamento delle risorse e in quella sublimata è coscienza di un’abilità, sapere che si può andare e tornare, acquisto di memoria di sè in un contesto altro da sè.

Il paesaggio come Identità e come Alterità si offre quindi a due facce di una sola strutturale dinami ca delle pulsioni umane: consolidare e ampliare il senso di potenza dell’Abitare. A partire da questa antinomica matrice risultano comprensibili gli itinerari più o meno complicati (a seconda delle ideologie) che il paesaggio impone fra le altre categorie antinomiche del nostro rap porto estetico-gnoseologico con il mondo: il bello e il brutto, l’ordinato e il caotico, il segnico e il confuso. Infatti si può spiegare il bello, l’ordinato, il segnico come frutti del “lavoro abitativo”, del “far casa” nel mondo; il brutto, il caotico e il confuso come l'”altro da sè”, l'”inabitabile”, l'”inuma no”. Nella prospettiva del mondo classico questi ultimi aspetti del paesaggio erano per lo più il luo go del “sacro”, proprio per la loro “inumanità”; nella prospettiva del mondo attuale sono piuttosto un “testo indecifrato”, il luogo della conquista non più di nuovi spazi fisici ma di nuove frontiere del bello, dell’ordine, del segno.

Ma non bastano queste due contrapposte tensioni a spiegare le multipolarità del senso che ci agitano guardando un paesaggio: c’è anche la loro contraddizione, il desiderio folle di “abitare nel sacro”, di vivere un rapporto con l’ambiente senza la mediazione di apparati domesticatori come il senso del bello, dell’ordine e soprattutto senza il senso del senso, cercando di vincere la tensione ossessiva alla semicità che ci rassicura e che probabilmente è il radicale intimo dell’abitare: nominare le cose, darsene una ragione.

Il senso panico, il romantico perdersi, l’appartenere piuttosto che possedere è una terza pulsione, rimossa e rinnegata da tutta la gnoseologia e da quasi tutta l’estetica ma che sicuramente agita la nostra cultura da sempre e che permane, negli esiti dei movimenti artistici degli ultimi trecento anni, sul gusto diffuso.

Quindi, nel guardare un paesaggio si intrecciano chiavi interpretative che rispondono a cifre diverse dell’abitare: 1, la conferma dell’identità attraverso segni conosciuti, 2, la ricerca di nuovi trofei di segni in territori di alterità sino ad ora inesplorati e 3, il superamento del limite tra identità e alterità, l’ansia del sub-limen, della perdita dei poteri abitativi classici per una ricomposizione in seno ad una natura presegnica.

25Nell’uso latino (o dei corrispondenti etimi greci o sanscriti) di “esplorare”, “ordinare” e “nominare” ricorrono gli stessi intriganti 25significati:: esploro vale per indagare, stabilire certezze e consultare gli dei; ordino si usa all’inizio per i fili della trama della tessitura, nomino significa distinguere, distribuire secondo regole (nomos è la legge greca) e, proberbiale, il “nomen omen” (che indica una corrispondenza tra nome e significato simbolico, pronostico)

26cfr.F. La Cecla – Perdersi. L’uomo senza ambiente – Laterza, 1988

27Tra i tanti che hanno esaminato la specificità del modello dell’Occidente, cfr. E. Severino- il Destino della necessità -Adelphi, 1980, in cui si indaga, tra l’altro, sulle radici etimologiche di classi di parole chiave sull’azione e l’ordinamento del mondo classico e preistorico

La compresenza continua di queste tre pulsioni nel nostro giudizio si può leggere in ogni tentativo artistico o letterario di descrivere il senso del paesaggio (cioè il senso che provoca il paesaggio). Al contrario l’abitudine di tutti noi a sentire in sè l’interazione di una vasta gamma dei “sensi” dell’abi tare rende estremistico, ideologico, poco confrontabile con la nostra esperienza diretta il caso di chi orienta il suo giudizio solo alla conferma dell’identità, o solo alla ricerca dei nuovi segni, o disponi bile solo all’emozione del sublime.

L’isolamento di una di queste pulsioni è più adatto alla comunicazione persuasiva, ad un manifesto di tendenza, che non alla interpretazione “comprensiva” delle modalità e delle motivazioni della fruizione corrente, quella che anima l’agire diffuso, che provoca contemporaneamente e in un con testo fisicamente delimitato (come ad esempio una grande città) comportamenti apparentemente incompatibili tra loro come i flussi turistici, il radicamento degli abitanti in certi siti, il disagio auti stico derivante dall’”antipaesaggio” metropolitano.

In questo quadro complesso e dinamico ogni irrigidimento interpretativo è partigiano e ottativo: an che la difesa ad oltranza dell’identità locale come identità degli abitanti rischia di provocare forza ture e sovrastime sul ruolo del paesaggio e dell’immagine degli insediamenti rispetto al benessere culturale degli insediati. Ma sia l’identità che l’alterità hanno un loro proprio statuto culturale e di emozioni, che sono da studiare specificamente per comprendere ciascuno dei comportamenti che generano rispetto al paesaggio, soprattutto in una prospettiva progettuale, in cui questi comporta menti diventano la materia viva con cui ci si confronta, che reagirà in qualche modo agli indirizzi che vengono espressi.28

C. Spunti tecnici per l’analisi dell’identità

le letture semiotiche

Quanto e come della nostra identità viene proiettato nel nostro senso del territorio? Oppure, detto inaltro modo, a quale territorio facciamo riferimento quando pensiamo al “nostro” luogo di abitazio ne?

Per rendere comprensibile l’incidenza strategica di questo primo interrogativo è necessaria una pre messa.

Il tema dell’identità, come ogni tema segnico, è dato da una struttura relazionale, si pone in quanto differenza da…., tanto che in se’ l’identità non si pone: il soggetto ‘solitario’ non ha identità e ci 29 accorgiamo della nostra identità solo quando è a confronto con altro, quando vogliamo emergere da un contesto. , ad essere letti come un ‘testo’. 30

Per il paesaggio si verifica lo stesso processo: la comunità che lo abita non lo ‘sente’ se non quandolo confronta con altro, quando deve farlo emergere per presentarlo ad altri, quando lo lascia; il pae saggio di Itaca acquista valore segnico e diventa una parte dell’identità solo per Ulisse che ritorna:per Penelope e per i Proci, che sono restati, il paesaggio non ha senso.

28 E’ importante sottolineare la genericità del corpo sociale con cui ci si misura, progettando paesaggio: poichè si tratta di un universo culturale generale, si ha come interlocutore la “gente”, la popolazione tutta, neanche suddivisibile tra abitanti e turisti. Vedi ad esempio la citata risoluzione del Consiglio d’Europa, che cita le procedure di partecipazione del pubblico (art.4,c), di mobilitazioe dell’opinione pubblica (art.5), di collettività locali e regionali (art.17)

29 Ad esempio Narciso si innamora di sè ‘come se fosse un altro’ perchè la propria coscienza di sè non comporta una rappresentazio ne del sè come “persona” (nel senso etimologico), cioè non si pone un problema segnico, non ha significante, non ha senso fisico e percettivo (il che non impedisce che abbia tanti altri sensi).

30 Sull’identità è molto stimolante il saggio di G.Paba – Identità e identità urbana – in Materiali 1/95, periodico dell’Università di Firenze

Dunque, semplificando, pensiamo al processo di identità come ad un processo segnico, che per de finizione è un processo di ‘desolazione’, di ‘supplenza’, cioè si fanno segni quando servono in ‘as senza’ di una cosa: il segno è una cosa ‘invece’ di un’altra.31

Il senso dell’identità si riconduce dunque a princìpi molto simili a quelli della più generale compe tenza segnica: è un insieme di valori relazionali e relativi, fondati sul riconoscimento di appartenen ze e di differenze: appartenenze ad un sistema condiviso con altri e differenze rispetto ad altri ele menti di quel sistema.

Dunque il ‘paesaggio’ è oggettivamente e comunque l’aspetto del territorio, ma diventa riferimento di un sentire personale o comune solo quando entra in concorrenza, in dialettica con qualche altro ambiente, nella memoria o nella pratica degli individui.

In questo ruolo il ‘paesaggio’ è il luogo dei segni dell’abitare, i cui significanti sono appoggiati agli aspetti percepibili del territorio, i cui significati sono aspetti personali e collettivi di ‘sentimenti pri mari’, come l’identità o la potenza di costruire.

Tutti assumiamo, ciascuno a suo modo, elementi del paesaggio a testimoniare la nostra identità, al meno quando ci raccontiamo ad altri, quando assumiamo i tratti dell’identità collettiva del gruppo di riferimento. Meno la città ci rappresenta, meno ci riconosciamo nel quartiere, nel paese e più questo riferimento si fa vasto e generalmente paesistico, e più i suoi caratteri distintivi saranno soggettivi, differenti tra i diversi testimoni. Ampliando il nostro senso di identità al territorio, uscendo dalle contrade e dall’ombra dei campanili, ci appoggiamo ad un nuovo processo di colonizzazione cultu rale: ci avventuriamo ad attribuire senso e significato non a ‘testi’ che conosciamo per quel processo di ‘osmosi culturale’ incosciente che è dato dal gruppo chiuso, dal luogo confinato, ma ci apriamo ad un essere abitanti di un luogo che in qualche modo scegliamo, di cui almeno scegliamo i punti di riferimento, i significanti.

In qualche modo, più o meno cosciente e più o meno viziato da ideologie, ripercorriamo un proces so nativo di appartenenza.

Ma oltre all’appartenenza si vuole ritrovare un certo senso di ‘potenza’, di poter disporre di quei luo ghi, poiché il processo di proiezione dell’identità sul territorio non è un processo segnico puro ma è sostanziato da una qualche componente funzionale, produttiva di prestazioni che acquietino ‘davve ro’ (e non solo simbolicamente) i nostri desideri di possesso, anche se non più legati solo alle risorse fisiche ma almeno a quelle culturali.

E il “possesso” culturale è prodotto variegato di una dialettica tra sistema culturale, che ci si porta addosso, e nuove informazioni, va dalla possessione dell’emozione che ci procura “l’altro” (la sin drome di Stendhal di fronte alla Natura, il mal d’Africa…) al modo “animale” di segnare il territorio

cercando le tracce del proprio simile (sciare sul ghiacciaio, pizza e Coca-Cola in Cina…). Sta avvenendo per il paesaggio, in termini di processo culturale diffuso, un passaggio analogo a quel riconoscimento genealogico che negli anni ’60 e ’70 ha portato ad una diffusa considerazione nei confronti delle testimonianze storiche costruite; la scoperta dei centri storici, dell’antico, con tutto ciò che di amore e d’odio si ha nei confronti delle eredità di parenti poco conosciuti: un ritro vare frammenti di un passato insperato e un inserire questi pezzi nel contesto dei nostri soggiorni, delle nostre piazze, come trofei di una appropriazione fatta da discendenze ormai estranee, un po’ coloniale e un po’ barbarica.

La domanda di identità che si allarga al territorio ci porta ad un senso dell’abitare che è in qualche modo comprensivo dell’atteggiamento che è proprio del turista, con tutte le sue contraddizioni.

31 Il riferimento ai princìpi fondamentali della semiotica può essere approfondito con innumerevoli testi. Ad introdurre il tema con riferimento agli aspetti progettuali e territoriali v. P. Castelnovi – La citta: istruzioni per l’uso – Einaudi (1980); U. Eco – La struttura assente – Bompiani (1968).

Una contraddizione intrigante rimbalza direttamente sul nodo stesso delle ricerche sull’identità. Infatti il sentimento tradizionale che risulta dalle indagini sull’identità è più basato sulla difesa dei resti di una relazione irreversibile, strutturale, tra abitante e territorio, sentito come spazio produtti vo e culturale “fatto” da lui (o da suoi simili) e come tale riconosciuto senza bisogno di segni; è una difesa che si candida subito come perdente, dalla parte dei vinti, e consegue quella tetraggine pro gettuale che sono i piani fatti di vincoli.

Viceversa il sentimento che anima la ricerca dell’identità nella modalità “turismo” è più basato sul piacere (sia in chi ricerca la propria identità sia nel ricercatore secondario, che studia chi ricerca la propria identità). Piacere di vedersi suscitare sensi nuovi, di fare attenzione a segni che scatenano catene paradigmatiche più libere, di percepire in significanti una nuova connessione con sentimenti archetipi, con natura o cultura che destano appartenenze antiche ma piacevolmente innovatrici: il progetto che si intravede è pericolosamente da avventurare su scelte di allegria (che porta ‘allos’ nell’etimo), di intuizione provocante, di pronto soccorso alla stipsi di segni della città ripetitiva con la valorizzazione di segni e ‘discorsi’ paesistici nei contesti più aperti e stupefacenti per la loro diversità.32

Insomma, quella ‘serendipity’ che molti ritengono connotato specifico della città va ormai inseguita33 nel paesaggio aperto, in un modo di percepire anche la città come se fosse un paesaggio di sorprese, capace di suscitare stupore. Oramai i segni per la qualificazione dell’identità sono segni per un abitante sì ma non più produttore, padrone storico del proprio spazio: quello che emerge è un abitante che diventa capace di essere turista a casa sua, che curiosa tra nuovi significati riconoscibili sul territorio, a cominciare dalla ricomprensione dei paesaggi della ‘sua’ terra per tornare verso la ‘sua’ città ma con un potere interpretante diverso.

Per questo diverso abitante, la cui identità non è più appoggiata ad un riconoscimento implicito del proprio territorio, il paesaggio diventa necessariamente un testo da interpretare, un sistema segnico che ha regole (pur non scritte ma comunque sapute): richiede insomma una competenza.34 Da qui nasce l’esigenza sociale e culturale di un’indagine sul sistema segnico del paesaggio, sulle modalità della sua comunicazione e sulla specificazione della “competenza paesistica” che diventa materia di apprendimento e di sapere similmente a quella linguistica.35

I tentativi metodologici e gli esercizi di riconoscimento delle strutture segniche del paesaggio e del loro funzionamento, che in questi anni si sono tentati, rispondono all’esigenza pratica di indagare sulla competenza paesistica che sembra attributo originale della funzione dell’abitare.

Da un punto di vista metodologico l’ipotesi secondo cui il paesaggio è interpretabile con i paradigmi della semiotica è interessante soprattutto per due motivi:

32Ad esempio, parlando di Marsiglia “un porto vive tanto nella memoria e nell’osservazione – sempre molto più acute, sempre portate ad una maggiore attenzione e sensibilità per la concretezza delle cose, per la grana della pietra e del legno, per il calore del muro attraversato in un lampo da una lucertola guizzante, per le piante aromatiche che crescono negli interstizi delle vecchie pietre – dei forestieri di passaggio, di coloro che prendono il mare o che sbarcano, quanto nella memoria più passiva, più abitudinaria, più pigra, meno intensa della sua popolazione permanente, quella con i piedi sulla terraferma. Ma ciascuna memoria ha in sè l’immagine di una città assolutamente peculiare, di una geografia urbana completamente ignota all’altra…… Il risultato di tutto questo è che quel tanto di letteratura che esiste su Marsiglia è opera di forestieri e di viaggiatori diretti da una parte o dall’altra, di gente che si trova in città soltanto perchè doveva uscirne, e dunque poteva conoscerla soltanto come un luogo di tappa , come il luogo di un’attesa preferibil mente breve ma di durata sempre incerta e sempre sgradita.” in R. Cobb – Tour de France – Adelphi 1995

33Sulla “serendipity” della città vedi A. Bagnasco – Fatti sociali formati nello spazio. Cinque lezioni di sociologia urbana e regionale – F.Angeli (1993); oppure, in diverso discorso, P.Castelnovi e L.Dal Pozzolo – Progettare etc. – Torino, Celid (1990)

34 La “competenza”, individuata in linguistica da semiologi importanti , da Pierce a Chomski, è la pratica conseguenza della com plessità del meccanismo interpretativo dei significati quando da un sistema segnico semplice si passa alla sua strutturazioe articolata (che nel linguaggio naturale è il discorso o il racconto).

35 Sul tema P.Castelnovi – La città: istruzioni per l’uso – Einaudi 1980

– il mantenimento, entro un ambito di indagine codificata, dell’incerto e complesso rapporto tra soggetto e oggetto, che supera la critica positivista della non-scientificità delle indagini “soggettive”;

– l’alta duttilità e “produttività” dei modelli semiotici a rendersi interpreti dei più diversi criteri di ordinamento del mondo, anche molto lateralmente rispetto ai linguaggi codificati. Si è lavorato in molte direzioni, prendendo a prestito le metodologie semiotiche classiche o semplicemente studiando temi apparentemente elementari come la pertinenza (che cosa distinguiamo 36 nel mare magnum del contesto ad essere segno, ad essere testo), o le relazioni funzionali della semiosi (che significato ha quel determinato oggetto – o relazione tra oggetti – che sia diverso dall’autoreferenza, dall’emergere rispetto al contesto) , o le strutture sintattiche primarie (quali relazioni 37 intercorrono tra i diversi oggetti che ritengo pertinenti e che nel loro insieme dovrebbero costituire un “racconto paesistico”) . 38

In tutti i casi la grande difficoltà di spiegazione dei meccanismi interni alla significazione si sposa alla grande difficoltà di definizione di una semantica propria del paesaggio. Negli studi emerge via via l’abbandono dei tentativi di traduzione diretta della semiotica linguistica a favore di un utilizzo più derivato dei princìpi e di specifici argomenti, inseriti in una logica di ricerca più vicina al paradigma indiziario degli storici e degli antropologi più recenti che a quello funzionalista dei “classici”. D’altra parte in questa direzione si muove anche la ricerca derivata dalla semiotica linguistica, quando sposta il centro di attenzione verso i livelli di significazione complessi (il racconto, il discorso) e rinuncia all’ansia strutturalista, alla tendenza a rendere meccanico (e quindi dominabile e rassicurante) ogni procedimento culturale . 39

Il punto di tappa di questa navigazione tentativa nella quale sono impegnati molti di quelli che si interessano di paesaggio sembra essere una sorta di definizione “quantistica” dell’attribuzione di senso: si cercano unità di significazione complesse leggibili nel paesaggio, che verrebbero utilizzate in blocco nei rapporti culturali e di identità, e che assumono importanza in una prospettiva progettuale e pianificatoria in quanto unità di riconoscimento, di riferimento, dotate di connessioni significative al loro interno condivise dai fruitori (e studiabili nelle loro meccaniche relazionali interne anche in separata sede).

Si tratta della “via semiotica” alle “unità di paesaggio”: partizioni geografiche del paesaggio complessivo che vengono richieste dalla pratica pianificatoria e che vengono definite secondo diversi criteri. . 40

Probabilmente l’attribuzione di senso fondante i quanti di paesaggio, quella che genererebbe tutti i valori attribuiti a singoli elementi pertinenti, è legata ancora a relazioni elementari: tra i fattori di identità (le pertinenze che permettono di riconoscere la propria presenza, la propria storia, il proprio patrimonio di testimonianze) e quelli di alterità (le pertinenze che, per differenza, denunciano il naturale, ma anche il prodotto da altra cultura, l’accidentale): si tratta ad esempio dei diversi rapporti tra segni della natura, segni della civiltà contadina, segni della civiltà urbana. 41

36 cfr L.Prieto – Pertinenza e pratica – Feltrinelli 1976 36

37 Una divertente illustrazione del procedimento tentativo che si è obbligati a compiere per applicare l’analisi semiotica all’universo degli oggetti (e del paesaggio) sta in R.Barthes- L’avventura semiologica – Ed. du Suil 1985 (tr.it. Einaudi 1991)

38 Uno dei più articolati tentativi è contenuto in C.Socco – Il paesaggio imperfetto – Tirrenia Stampatori 1998

39 Centrale in questa direzione l’opera di A.Greimas, J.Lotman e di R.Barthes, vedi, per una presentazione G.Caprettini – Segni, testi, comunicazione – Utet 1997

40 Per le unità di paesaggio cfr. R.Gambino

41 Ad esemio in questa chiave è stato letto il paesaggio valdostano nell’ambito del Piano paesistico territoriale (vedi il Quaderno di Urbanistica 1998, monografico del PTP valdostano)

Questa semantica primigenia sembra articolarsi nelle diverse situazioni secondo culture e pertinenze locali (e personali) più o meno differenziate, che accentuano il ruolo dell’identità o dell’alterità o che ne connotano le relazioni evidenziando le coerenze, le cooperazioni, le dialettiche, le conflittualità.

Sarebbe così possibile interpretare il “senso primigenio” di una unità di paesaggio evidenziando una specifica relazione tra elementi di identità e elementi di alterità, e viceversa sarebbe possibile di stinguere diverse unità di paesaggio constatando che ad una porzione di territorio si riconosce una certa relazione tra elementi di identità e elementi di alterità, diversa da quella vicina.

E’ chiaro che in questa direzione diventano sostanziali le indagini per verificare quali e quanto dei materiali costituenti il patrimonio oggettivo di un territorio (in testimonianza storica, importanza naturale, specificità morfologica) sono assunti dai fruitori per distinguere elementi di identità, di alterità, e le loro relazioni. In una parola quanto della sostanza del paesaggio viene assunto nel sistema segnico “paesaggio”.

D. Spunti tecnici per indagini sul senso dell’alterità

Il fronte della ricerca che si sviluppa sulla sostanza del paesaggio da una parte usufruisce dell’anali si (degli oggetti e più recentemente delle reti e degli effetti territoriali dei sistemi di oggetti) del patrimonio identitario-storico e di quello naturale, ma dall’altra deve fare i conti con la soggettività del fruitore, con le specificità culturali locali, con le iperboli (o viceversa le afasie, le censure) del paesaggio rappresentato. 42

Infatti il territorio si offre non come un testo preventivamente pensato in termini comunicativi, ma”comunica suo malgrado”, per cui il paesaggio quale viene interpretato è frutto di un lavoro di “riduzione a testo” di un supporto informativo indefinito, fruito nella disattenzione e per lo più privodi senso fino a quando non interviene un atto volontario che mette a frutto una competenza specifica apposita, facente parte delle proprietà culturali dell’utente. Da ciò consegue un valore strutturaledelle “strategie interpretative soggettive” (dell’utente), che finiscono per prevalere, nel generare legerarchie di importanza dei diversi fattori, rispetto agli aspetti quantitativi dell’informazione “oggettiva”(cioè giacenti come disponibilità negli oggetti stessi).

Emerge quindi , anche nell’indagine, il ruolo incomprimibile della descrizione olistica, del racconto sentimentale, spudoratamente soggettivo e valutativo: quell’importanza che ha dominato il campo del paesaggio quando il suo significato era connotato da aggettivi come “artistico” e che è poi stata rimossa e in qualche misura sterilizzata conseguentemente all’approccio “scientifico”. 43

Anzi, si viene riconoscendo una funzione strutturale per le indagini delle specificità soggettive: da quelle del “senso ottenuto con i sensi”, e quindi della pluralità e della complessità dell’esperienza sensoriale, a quella che associa nella percezione situazione a sensazione (specificità del tempo e dello spazio), a quella della particolarità culturale della “mente locale”. Insomma si fa avanti un più profondo riconoscimento di ruolo epistemologico del lavoro sul paesaggio: quello di traccia per l’ascolto delle pulsioni profonde, archetipiche, del mistero irriproducibile . 44

42molto ricco di spunti in questa direzione il recente E.Turri – Il paesaggio come teatro – Marsilio 1998 Ancora oggi molti studi risentono di questa brusca variazione di accezioni significative del termine “paesaggio” .

43Vedi ad es. la voce “Paesaggio” (a cura di C.Blanc-Pamard e J.Raison) dell’Enciclopedia Einaudi 1980

44cfr. E.Zolla – La montagna – in Lo stupore infantile – Adelphi 1994 – e – Verità segrete esposte in evidenza – Marsilio 1990

Di nuovo non si tratta di una ellissi verbale senza riscontro pratico, ma di una base di ricerca e di progetto alla quale stiamo, tutti noi, già lavorando: lo dimostrano termini come “contemplazione” messi tra gli “usi propri” delle zone di maggiore interesse paesistico, o tutto il dibattito sulle possibilità di fruizione della wilderness.

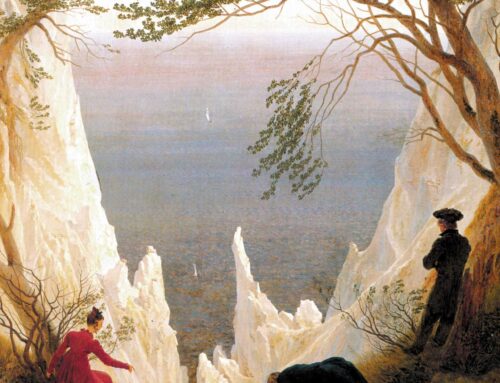

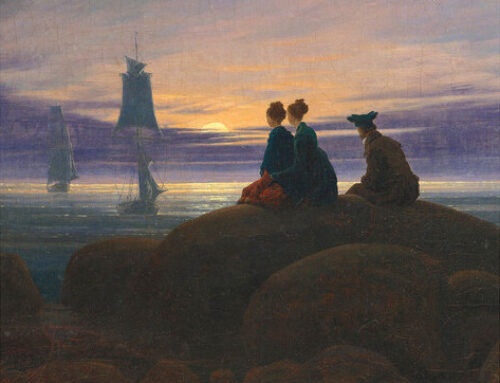

Il paesaggio assume per questi aspetti un ruolo di deposito del “non-senso semico”, del luogo in cui è possibile avere rapporti con il mondo solo sentimentali, “indicibili” con il linguaggio articolato. Forse tutti gli artisti sono intenzionati a riprodurre una specificità indicibile di ciò che sono in grado di “ascoltare” , e ciò costituisce il motivo per cui un paesaggio (come un ritratto) può chiamarsi tale in pittura . 45

Forse anche noi, che ci appoggiamo al sistema segnico come ad una boa, un gavitello che ci orienta, per nuotare nel paesaggio dobbiamo abbandonare la segnicità per accettare un fluire di senso senza riferimenti precisi, una “deriva” che ci aiuti a dare spazio alle parti solitamente sorde e mute.46 47 E’ lo spazio che in psicologia Jung ha conquistato per l’anima ed i suoi nutrienti (il bisogno di affettività, il bisogno di ombra, forse anche il bisogno di perdita di sè nello spazio non descrivibile); è il luogo del “segreto”, del paesaggio vissuto da soli come esperienza del sè diverso da ciascun altro, che motiva la ricerca della wilderness e dell’esplorazione. Sono sentimenti di identità eguali e contrari a quelli che spingono ad affollare i luoghi celebrati e a spedire cartoline note, che hanno un valore strategico nella qualità sentimentale della vita, lo stesso che porta così come Bachelard a porre al primo posto, nella valutazione degli spazi domestici, la soffitta e la cantina dei sogni, degli incubi, dei desideri.

Filosofi e psicologi come Zolla o Galimberti stimolano a pensare che il paesaggio è tale in quanto ogni sua rappresentazione è comunque una metafora di sensi profondi e archetipici, e che quindi il sentimento del paesaggio (in primo luogo spazio connotato) è solo soggettivo e non comunicabile se non per rappresentazioni impoverenti (almeno nelle dimensioni, nei sensi (ciò che si sente), nei sensi (i significati profondi che si danno). Il paesaggio o è vissuto o è rappresentato ma genera altri effetti: è ancora uno dei sensi della vita che non trova riproducibilità. Va sottolineata l’assoluta in

differenza di queste esperienze rispetto al supporto fisico che funge da supporto: un paesaggio urbano può valere come uno desertico e molti maestri della pittura o della poesia hanno rappresentato il senso del mistero alle porte delle loro case (basta pensare non solo a Magritte , o al Leopardi del l’Infinito, ma a Morandi o a Rembrandt).

Chiave di accesso ai “sensi profondi” sembra essere una capacità di ascolto dell’eventuale, dell’inaspettato: il paesaggio è uno dei luoghi di attenzione in cui è possibile l’esperienza del senso come combustione tra un fuori di noi e una capacità di “attesa dell’inaspettato”, una disponibilità interna ad essere presi da un chiarore imprevisto del senso delle cose, un momento di disvelamento.48

In tutti questi casi il paesaggio è inteso come materiale significante oltre la normale corrispondenza con la denotazione codificata, tanto che appare come un testo che può essere decifrato più facilmente da chi, con occhio straniero percorre (con poca stabilità e molta disponibilità all’evento) i luoghi, sia della propria mente che del territorio.

45Non si tratta solo dell’ideologia romantica, leggibile ad esempio nei carteggi di Turner, ma si può applicare questa lettura anche ai contemporanei, anche al cinema (vedi ad es. W.Wenders) o alla fotografia ( vedi ad es.A.Adams).

46vedi R.Barthes, voce “ascolto” cit.

47Fondamentale per questi aspetti è la lezione di G.Bachelard: vedi ad es. La poetica delo spazio- P.U.F. 1957 (tr.it. Dedalo 1975) La terra e le forze – Corti 1948 (tr.it.Red 1989)

48 vedi M.Zambrano – Chiari del bosco – Madrid 1977 (tr.it. Feltrinelli 1991)

Quindi si può verificare un superamento del privilegio assegnato all’insider, conoscitore dei significati collettivi del paesaggio ma anche deviato da automatismi fruitivi e da troppo brevi derive del senso, legate al funzionalismo prevalente del suo sguardo, parte di una domesticità operativa, attiva. Una maggiore attenzione va riservata all’outsider, allo straniero, non tanto per la diversità della cultura quanto per l’atteggiamento di fondo, di chi è disponibile ad essere sorpreso, a percepire il “chiaro del bosco”.

Forse c’è un target ottimale per l’esperienza del paesaggio come momento disvelante, fuori dallo schema funzionale o della conoscenza razionale ma anche privo della totale ingenuità di chi nulla sa: colui che ritorna. Forse il miglior percettore del paesaggio è Ulisse (non solo a Itaca, ma in tutto lo straordinario e straniero mare nostrum che lo ospita, come un catino con le peregrinazioni di una pulce), è Don Chisciotte, è Dante, è Neruda rispetto al postino, è Maria Zambrano.

E’ una sensibilità che coglie la differenza tra ciò che sente e ciò che è abituato a sentire, e che non è impaurita della differenza ma ne è ansioso, è alla ricerca di qualcosa che gli faccia riconnettere un sentire più profondo, un già saputo perduto.

Le nostre generazioni di sradicati, di persi al territorio, di stranieri nelle proprie città e nei propri saperi, di umiliati per i cattivi prodotti che le nostre ambizioni hanno generato, di Milarepa e Giobbe che vivono nei loro stessi escrementi, hanno per il paesaggio un moto di ritorno, una tensione ad una ricerca quieta, non imperialista, non aggressiva, disposta all’ascolto di risonanze antiche, che forse sono la base dello svelamento; disposta, come lo studente di Wittgenstein, a godere di frammenti di un paesaggio smisurato, dove “pare” (ma non è) impossibile orientarsi. Per questo tipo di “esigenze”, così latenti ma così profonde, vorrei poter rendere praticabile la percezione del mondo, almeno quello europeo, mediterraneo e alpino, intessuto di urbano, di rurale e di naturale: il paesaggio o serve a questo o serve a ben poco.

E. Il paesaggio risorsa per il progetto

A questo punto la domanda iniziale, da architetti o pianificatori “se e come si possono governare le trasformazioni del paesaggio”, si converte in una domanda più tendenziosa, più indirizzata:“che strategia progettuale si prospetta per valorizzare le proprietà riconosciute al paesaggio: la complessità, la funzione di deposito per una pluralità di azioni e sedimenti culturali diversi, di luogo dell’identità ma contemporaneamente di luogo dell’alterità?”

Siamo in un territorio quasi sconosciuto ai pianificatori, praticato talvolta dai migliori architetti, mausi a progettar tacendo, come nell’alchimia. Intorno all’applicazione di questi temi per il progettonon c’è mai stato dibattito, anzi, c’è una sorta di sospetta evasione del tema, che vede partecipi piùo meno inconsci i ricercatori in campi per i quali non c’è una teleologia al progetto, sempre e comunque. Sono infatti solo i progettisti di mestiere (e qualche volta i politici) che mettono istintiva mente, alla fine delle loro considerazioni, una frase tipo “a che cosa serve tutto ciò nel mio disegnoper trasformare il mondo?”. E’ evidente che, con le premesse di questa relazione introduttiva, vienela tentazione di rimandare la discussione sul progetto ad una fase ulteriore, pratica, di bassa tecnica,visto che intanto il paesaggio è soprattutto cultura e che non è facile concepire un progetto di cultura, che non si può concepire un progetto che incida sul comportamento più intimo e soggettivo deifruitori, che la pluralità degli studi sui materiali naturali o storici del paesaggio incita tout court allaloro conservazione.

D’altra parte ipotizzare di regolare il paesaggio è come ipotizzare di regolare la lingua: non è prati cabile (e neppure augurabile), oltre le regole che già implicitamente ha e che devono essere fatte rispettare, pena il suo fallimento pubblico. E’ impossibile iperstatizzare con nuove regole un prodotto vivo storico e collettivo, ma si deve tener conto degli aspetti funzionali, del supporto territorialedel paesaggio, che ha regolamenti oggi poco complementari e mai sinergici con le regole implicitedel paesaggio vissuto. Da questa impasse derivano forse le incapacità di pensare regole trasformazionali del puro paesaggio e il progetto è spesso affidato solo a regole conservatrici di alcuni supporti fisici, nella contraddizione palese di voler conservare il paesaggio, che è un sistema dinamicoa tre componenti (il sistema di segni leggibili sul territorio, il fruitore e la cultura del fruitore), regolando staticamente solo il primo.

Invece ci sembra, proprio alla luce delle considerazioni precedenti, sempre più necessaria una diffusa sapienza progettuale, un saper progettare le trasformazioni tenendo conto del paesaggio. Ci sembra da raccogliere in primo luogo la sfida contenuta nelle modeste parole della direttiva del Consiglio d’Europa, che semplicemente rinvia la considerazione del tema “paesaggio” alle sedi specifiche di progettazione settoriale, quelle comunque attive nella gestione delle trasformazioni territoriali, dalle infrastrutture alla valorizzazione delle risorse territoriali per lo sviluppo, dalla formazione alle politiche per la mobilità. Si tratta di riuscire ad inserire il “germe” del paesaggio in consolidate pratiche progettuali, ingegnerie specializzate ormai codificate e tendenzialmente impermeabili ad in novazioni metodologiche di fondo.

Quindi ci proponiamo di volgere l’attenzione al progetto dalle “isole felici”, già riferite direttamente al paesaggio (il progetto di giardino, il piano ambientale del Parco), alla pratica diffusa di trasformazione del territorio: quella che produce il materiale del nuovo paesaggio e che distrugge il deposito delle testimonianze del vecchio. Si tratta certamente di un progettare per obbiettivi forti, da raggiungere con piani deboli, poveri di nuove regole, di nuovi segni e di proiezioni dell’autore,49 ma capaci di mantenere aperte molte possibilità di lettura, di dare continuità con l’assetto preesistente e sconosciuto: saranno per lo più progetti che passeranno inosservati: proprio lì il loro merito.

Per questo progettare anonimo e di servizio per il paesaggio, per ora possiamo seguire solo poche tracce, tutte da sviluppare:

a. Il progetto come ri-conoscimento delle risorse.

Spesso nei piani d’area vasta si verifica il caso di strategie imposte da altri quadri di riferimento, territoriali o economici, che impongono per il paesaggio indirizzi di tutela pura, pur riconoscendone l’impraticabilità e l’inutilità. In quelle occasioni il più importante lavoro si svolge non sul versante del progetto normativo quanto su quello della conoscenza: si tratta comunque di occasioni per tentare una prima rappresentazione delle proprietà del paesaggio, un indice che possa essere riconosciuto nel suo aspetto sistematico.

E’ evidente che il catalogo stesso delle relazioni tra specifici aspetti settoriali e il paesaggio (cioè le loro relazioni oggettuali come testo, la loro assunzione come pertinenti nella fruizione, la loro sistematicità nell’immagine dei luoghi memorizzata) è un atto di progetto, una provocazione da por tare sul tavolo della discussione, una esplorazione nei giacimenti di segni e di sensi che possono diventare risorse, basi per lo sviluppo della qualità della vita.

In questo caso è importante collegare almeno:

– il sistema delle “permanenze” di testimonianze riconosciute come deposito “concreto” della memoria, segni dell’identità locale e valori dell’identità collettiva (per lo più iperstatizzati in immagini “ideologiche”)

49 vedi R.Gambino – La dimensione dell’area vasta nelle pratiche di pianificazione del territorio – su Urbanistica informazioni Dossier 6/1996

– il sistema delle “invarianze” relazionali delle “primitive” costituenti il paesaggio, intese come rapporti nel tempo e nello spazio tra i grandi significanti naturali (cielo, mare, bosco, erba, deserto, roccia, contenitori orografici, fiume) e le relazioni soggettive fondamentali (il “muoversi in”, entra re, uscire, percorrere, orientarsi, perdersi, rimanere fruendo dello stesso luogo in condizioni diverse) – la costellazione delle compresenze naturali o antropiche suscettibili di essere fruite come alte rità (che più facilmente potrebbero provocare sensi archetipici o suscitare i valori del rimosso, del dimenticato, o viceversa della conquista, della curiosità, della interazione.

In questo modo si delinea una sorta di scheletro strutturale di ciascun paesaggio che permette di confrontare grandi categorie di paesaggi europei a cui dedicare tipi di atteggiamenti progettuali di versi: differenzieremo un “paesaggio mediterraneo” da quello “alpino” e da quello “nordico”, un “paesaggio della città e della pianura” da quello “del fiume e del bosco”. 50

In quei paesaggi (e nelle loro situazioni pure o sincretiche) potremo evidenziare un ruolo più o meno determinante delle permanenze, o delle invarianti, o ancora delle suggestioni di alterità; po tremo leggere i casi tipici di struttura profonda dell’identità assegnati a questa o quella categoria di segni e di “quanti” di paesaggio. E con riferimento a questi quadri tipizzati di paesaggio potremo indirizzare e confrontare progetti finalizzati nello stesso modo: a valorizzare le risorse tipiche, sa pendo che sono le più vitali, che hanno le maggiori potenzialità di sviluppo; a mantenere vive quelle più rare, caso per caso; a scegliere, tra alternative di trasformazione poco controllabili, quelle meno incisive sulle parti strutturali.

b. il progetto, anche incisivo a piccola scala (come un’architettura) è sempre un pro getto di trasformazione di un testo preesistente, un luogo spesso già oggi di grande importanza per l’identità o la potenza culturale di una comunità. Trasformare per migliorare quella condizione significa studiare gli effetti che la trasformazione ha sull’assetto complessivo del paesaggio (sia come forma dell’espressione, cioè della parte percepibile del territorio, sia soprattutto come forma del contenuto, cioè come fattore riordinante o alterante ordini concettuali della visione del mondo degli utenti). D’altra parte non si può contare su un immediato riconoscimento, da parte dell’opinione pubblica, del progetto di trasformazione del territorio (soprattutto a gran de scala), per l’inerzia delle valutazioni soggettive e per la difficoltà dei fruitori ad immaginare i cambiamenti. Questo facilita atteggiamenti negativi: un grande velleitarismo dei progettisti ambiziosi, convinti di agire sul territorio in modo sempre significativo anche se non seguiti da un cambiamento dei comportamenti o viceversa una perdita di responsabilità di altri progettisti, che a priori non ritengono mai incisiva sull’assetto complessivo la trasformazione da essi compiuta. In realtà il progettista si eclissa nel momento della consegna dei lavori; invece il paesaggio prende atto del progetto molto tempo dopo: si modifica con grande inerzia il giudizio olistico sull’unità di paesaggio complessiva, l’idea consolidata di un luogo conosciuto si altera nella memoria solo raramente e “a scatti”.

Insomma il progetto “fa” il paesaggio con tempi e modi che non vengono assolutamente considerati dal progettista. La coscienza del ruolo che ogni azione progettata ha nel fluire delle trasformazioni del paesaggio pretende invece una valutazione delle dinamiche culturali con cui verrà assunto l’evento trasformativo: è una valutazione tentativa che costituisce l’impegno progettuale più difficile per il suo portato etico prima ancora che tecnico. Ma anche secondo una logica correttamente funzionalista è necessario che il progetto di paesaggio sia condiviso, pena la contradditorietà dei suoi esiti rispetto agli indirizzi. Ciò dipende dal ruolo importante della valutazione collettiva e dell’opinione degli abitanti, che nel sistema del paesaggio è nutrito dal ruolo comunicativo del paesaggio stesso, diversamente da ciò che accade in altri sistemi di valori (come ad esempio quelli ambientali).

50tracce per una riflessione sul paesaggio mediterraneo e su quello alpino, intesi come in questa relazione, stanno in P.Castelnovi – Effetti della evoluzione dello spazio periurbano in Italia: indebolimento del senso del territorio e perdita dell’identità collettiva urbanao – su Mediterranée 77 1993; e P.Castelnovi – La montagna insegna a progettare architettura insieme al paesaggio. in Seminario Projecter la montagne – Grenoble 1995 (pubbl.interna) e – Alla ricerca delle strutture del patrimonio e dell’environnement in “Re composition des territoires des Alpes occidentales, St.Oyen, 1996

Ciò che per i valori ambientali è oggetto di una presa di coscienza civile e politica culturalmente complessa, per i valori paesistici si può affidare più direttamente ad un sistema di conoscenze implicite che formano naturalmente una parte dell’opinione e dell’identità comune, che si deve solo lasciar emergere. Quindi appare più facile “fare politica” discutendo sul paesaggio che non sull’ambiente: ad esempio la procedura partecipata prevista dalla legge per la valutazione di impatto potrebbe ben essere applicata come procedura di impatto paesistico, generando dibattito e mobilitazione dell’opinione pubblica molto più di quanto non accada intorno a quella centrata sull’impatto ambientale. Ma queste esperienze rimangono sino ad ora isolate, per l’alto costo 51 di energie e di impegno che comportano, per la loro estraneità a qualsiasi procedura consolidata e per l’isolamento in cui sono confinate rispetto alla “comunità scientifica” presente nelle scuole e nelle riviste. E’ quindi necessaria una promozione mirata, che favorisca, nelle nostre scuole e nelle nostre ricerche, una pratica diffusa di questo senso del progetto e del confronto: potrebbe essere uno dei grandi obbiettivi della formazione “indirizzata alla valorizzazione del paesaggio”, auspicata dal Consiglio d’Europa.

c. Progetto paesaggio/ progetto economico.

Il paesaggio è risorsa strategica anche per l’economia e la qualità della vita degli abitanti se riesce a mantenere e a potenziare il suo livello di comunicabilità: se i suoi segni vengono diffusamente con divisi, se la chiarezza della loro espressione non è diminuita da elementi di rumore o da messaggi contraddittori. Questa importanza della comunicazione deriva da un processo sociale che ricade sui flussi economici: sul paesaggio si può contare in termini di risorsa per lo sviluppo se viene ritenuto risorsa per l’identità (patrimonio) o per l’alterità (luogo sacro) da una comunità vasta, più vasta di quella che abita fisicamente i luoghi. Solo in questo modo il paesaggio diventa risorsa apprezzabile economicamente.

Ovviamente questa disequazione (che è quella che sta alla base delle relazioni di qualsiasi mercato) genera confronto, concorrenza, flussi di persone e di investimenti: è il turismo.52 Si innescano, per contrasto, piani di difesa, che cercano di evitare flussi centrifughi e di valorizzare la risorse locali per i locali: una parte significativa dei progetti che interessano la fruizione del paesaggio inseriti in piani di sviluppo fa riferimento a quella categoria di turisti a casa propria, che sempre più emerge come target per iniziative di trasformazione territoriale sostenibile. Ma, come si accennava sopra, anche se è un abitante locale il turista deve essere considerato come il referente di una comunicazione specifica, che corrisponde al suo atteggiamento di “ascolto”. Dunque, il progetto di sviluppo che individua il paesaggio come risorsa deve assumersi in primis il compito di potenziare le “public relations” di quel paesaggio, rendere manifesta la cultura che in esso è depositata. Proprio perché il progetto è indirizzato a valorizzare gli aspetti rappresentativi del “paesaggio come teatro” dovrà particolarmente lavorare sulle cose già presenti, dovrà contare sulla trasformazione fisica soprattutto per ottenere effetti di pulitura, di completamento, di univocità del testo paesistico già oggi disponibile. 53

51 Una serie di spunti per la discussione sul tema della partecipazione sul tema paesistico sono contenuti negli interventi di Balducci, Bellaviti, Bobbio, Castelnovi ad un seminario ad Aosta 1995 pubblicati in U.Janin Rivolin Yoccoz (a cura) – Progettualità partecipata – Franco Angeli 1996

52 La turbolenza che una dinamica di confronto tra i paesaggi genera nell’intero sistema sociale è temuta dal sistema tradizionale fondato sul mondo rurale, tanto che nel Tao si dice beato il villaggio “dove, sebbene esista un villaggio vicino a portata d’occhio, inodo che dall’uno all’altro si odano cantare i galli e abbaiare i cani, gli abitanti sino alla loro morte in vecchiaia non si siano mai frequentati!” (da Tao tê ching – Ed.it. Adelphi 1973 – pg.170)

I territori in cui questa strategia può maggiormente valere sono quelli a diretto contatto con le concentrazioni di potenziali turisti, non solo perché meta consolidata, ma anche perché accessibili dai punti di insediamento più concentrati: quindi non solo le aree già frequentate dai turisti, ma anche le zone urbane e periurbane. E’ in queste ultime che un progetto fondato sulla risorsa paesaggio può approdare ad un maggior valore aggiunto, dato il sottoutilizzo sino ad ora registrato.54 Il progetto di sviluppo urbano che assume il paesaggio come risorsa (e quindi supera il criterio di pura tutela che rinchiude il paesaggio nei recinti dei parchi e dei monumenti) può costituire un tema di grande interesse per la pianificazione urbanistica, soprattutto in questi anni in cui emerge la priorità della riqualificazione, del recupero di aree di frangia, della trasformazione del compromesso. In quella terra di nessuno a cui si sono ormai ridotte le grandi fasce periurbane e le regioni-periferia si sono costituiti nuovi paesaggi formati dai residui di quelli rurali compresenti a grandi penetrazioni di oggetti urbani, quasi sempre poco significativi per gli abitanti e per i turisti. A questi nuovi paesaggi si può guardare come ad una risorsa di sviluppo, estraendone le permanenze e le tracce di precedenti strutture paesistiche, le nuove figure del rapporto tra urbano e rurale, il nuovo criterio di comportamento degli abitanti metropolitani che li frequentano. Riappropriarsi delle regioni urbane è probabilmente uno degli obbiettivi strategici della pianificazione dei prossimi anni, e il paesaggio, riconosciuto in queste nuove rappresentazioni, può costituire un attrattore culturale forte sull’intero tema.55

d. il grado più elementare e più radicale del progetto è la pura resistenza alla morte del paesaggio, intesa come perdita del “comune senso del territorio sensibile”, come sempre più scarsa incidenza, nel modello comportamentale generale, degli aspetti topologici legati alla forma fisica del l’ambiente. Ci sono sintomi preoccupanti nell’evoluzione recente dei modelli:

– ci si muove troppo in fretta e con riferimenti reticolari, per cui contano le mete e non i per corsi e si perde la fruizione del paesaggio come sistema di significati lentamente correlantesi perché fatti di permanenze nelle variazioni di luci, stagioni, di sequenze di azioni ripetute sempre nello stesso luogo; 56

– perde di importanza dell’aspetto strutturale del sistema di immagini (la cultura del video clip e dello zapping tende a destrutturare l’immagine con cui memorizziamo il mondo , anche quello vissuto direttamente);

– si sviluppa una territorializzazione senza paesaggio, ad esempio della notte, luogo per eccellenza privo di paesaggio complesso, fatto solo di episodi fruitivi non soggettivi dell’utente (la proprietà culturale è perduta, si è schiavi dei neon e delle località prestabilite dai pianificatori del tempo libero), con riferimento sempre maggiore alla identità culturale assegnata al comportamento e all’abbigliamento personale (cioè di gruppo) e sempre meno al rapporto con i luoghi fisici. E’ una tendenza per ora interstiziale, nelle grandi tipologie del paesaggio europeo, mediterraneo o urbano, del bosco o della montagna, ma tale da pervadere una generazione che tende a evadere dai riferimenti localistici e storici, derivata da territori che non vantano nei loro paesaggi alcun patrimonio identitario ma solo provocazioni all’alterità.

53 Particolare per l’eterogeneità della scrittura rispetto ai testi di settore, vedi la storia di New York (e dei progetti per la sua immagine) in J.Charyn – Metropolis – N.Y. 1986 (tr.it Est 1996)

54 vedi P.Castelnovi – Effetti della evoluzione dello spazio periurbano in Italia, cit.

55 La potenza attrattiva di specifici punti della periferia urbana ridisegna ormai la geografia degli spostamenti ludici di tutta la generazione giovanile europea, che tende a non occupare più i centri ubani ma specifiche aree delle periferie.

56 Divertente e istruttiva medicina, contro la fretta nella fruizione del paesaggio, la lezione di promenadologia che L.Burckardt svolge in diverse sedi (a Torino nel 1997).

Nella cultura in cui il luogo è tale solo se è fatto di persone, la morte del paesaggio come lo intendiamo (testo e archivio per eccellenza delle memorie possibili del passato “muto” e speranza per comunicare nel futuro: “lasciare segni ai posteri”) sta avvenendo per chi come noi presume di essere fondato sulla storia, con la fine della rilevanza dei segni storici nella cultura diffusa, con la morte della storia come elemento di proprietà culturale, di differenza, di identità. L’homo novus del 2000 fa a meno del paesaggio e della storia; il paesaggio e la storia rischiano di rimanere appannaggio di homines veteri, minoritari e trascurabili.