Con questo contributo prosegue la sperimentazione di testo a informazione aumentata (già proposta qui). Gli elementi multimediali proposti si integrano nel corpo dell’articolo permettendo così approfondimenti in modo dinamico e intuitivo. Il menù visivo, posto sulla immagine guida dell’evento, è cliccabile e permette di navigare tra i contenuti con una fruizione non lineare.

Premessa

Proponiamo in una forma rinnovata i testi e le tavole presentate nella mostra e nel convegno ospitati nel dicembre del 2010 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino – Castello del Valentino – Sala delle Colonne.

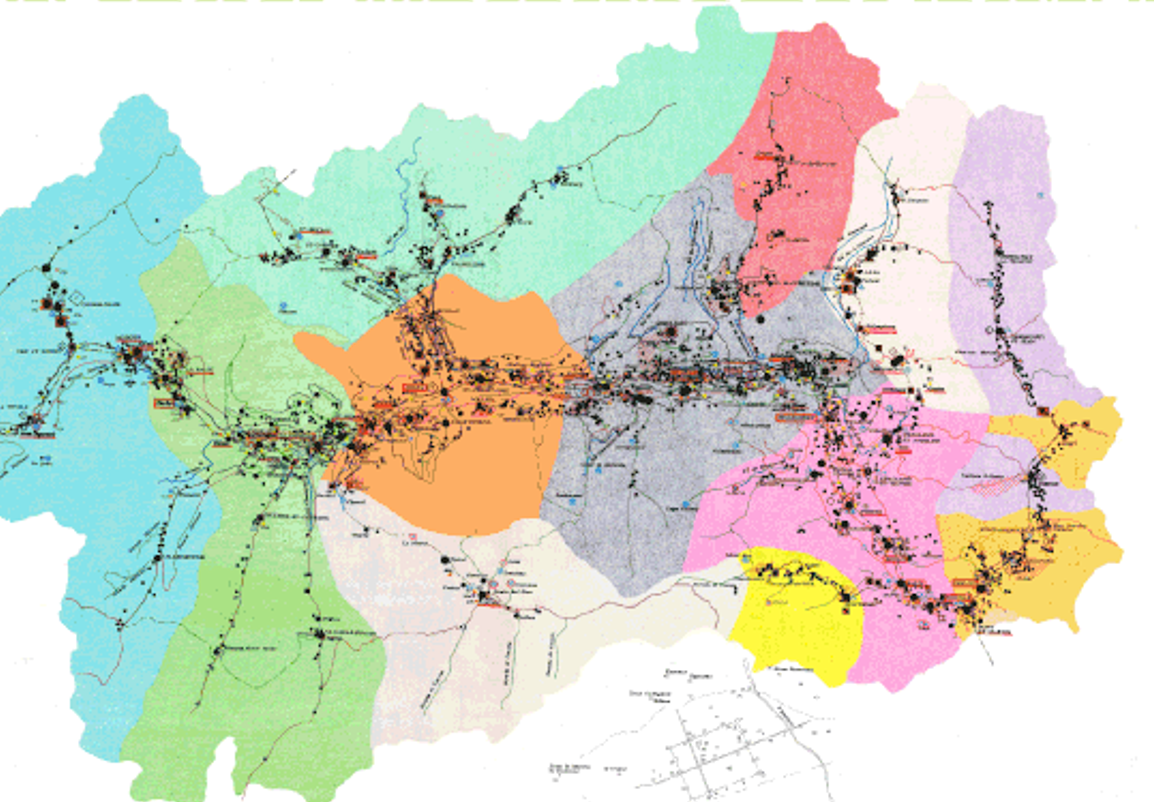

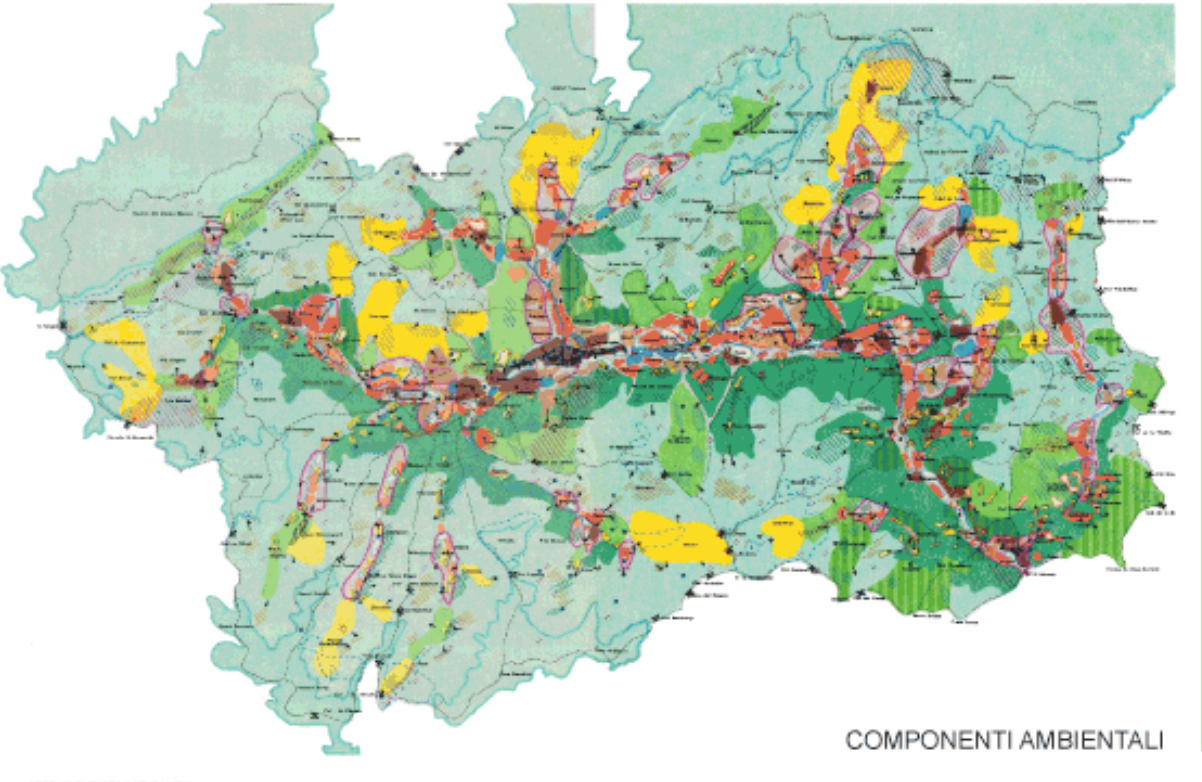

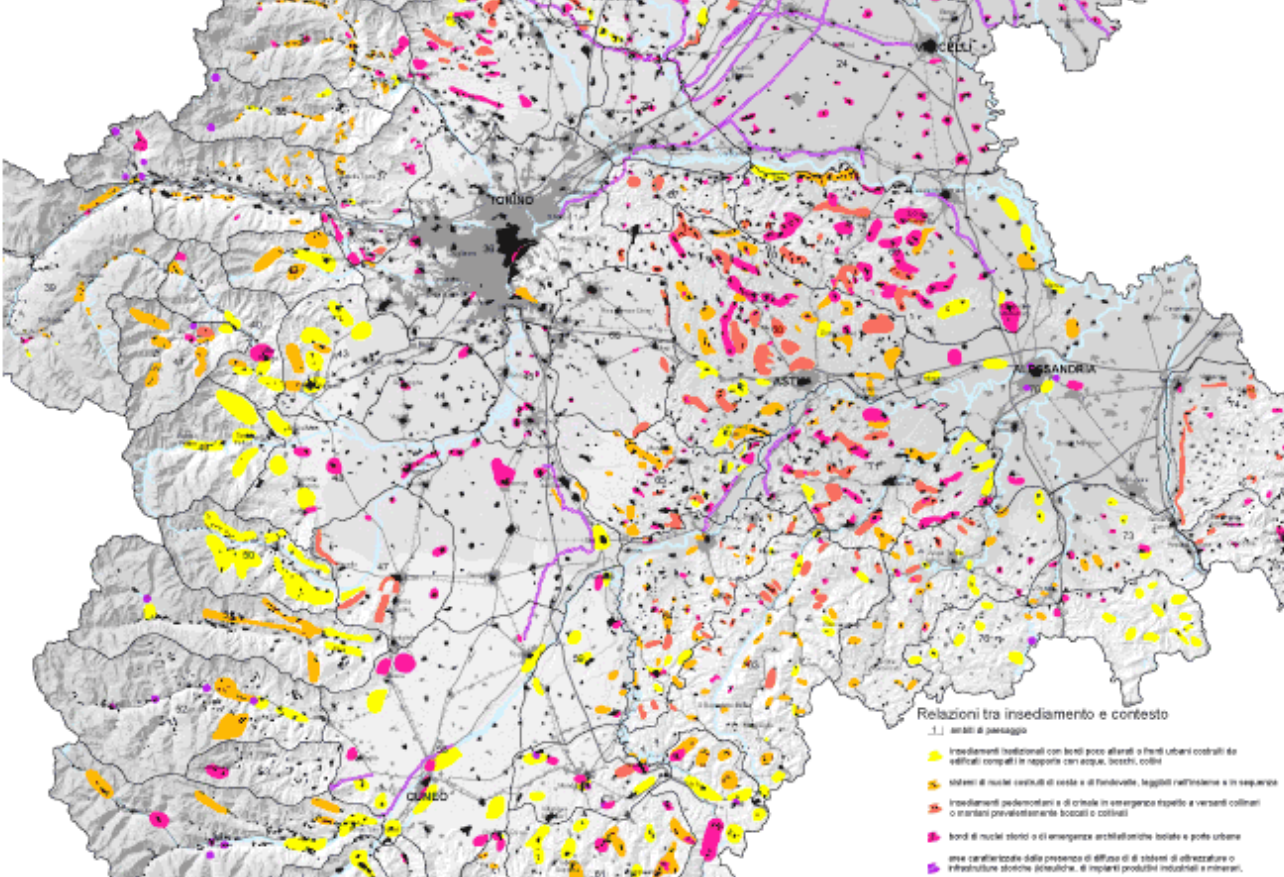

La mostra, dal titolo “Per il paesaggio For Landscape. Tecniche di racconto per il progetto” ha proposto una sequenza di tracce metodologiche per l’interpretazione dei paesaggi, mirate in particolare a fornire strumenti per le indagini indirizzate a piani o progetti.

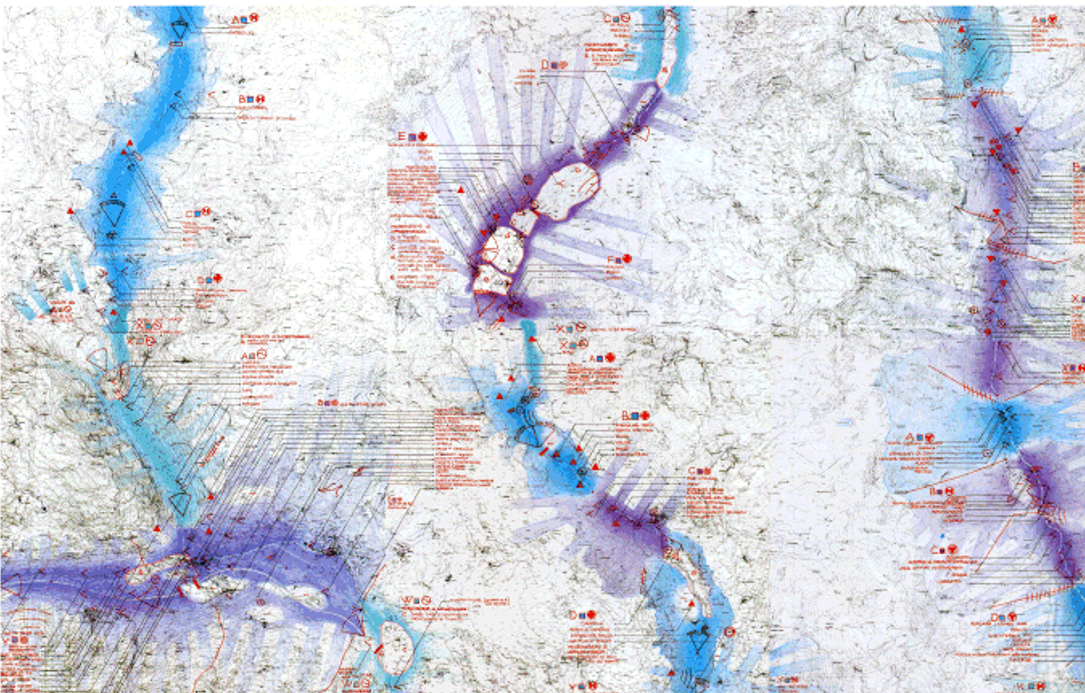

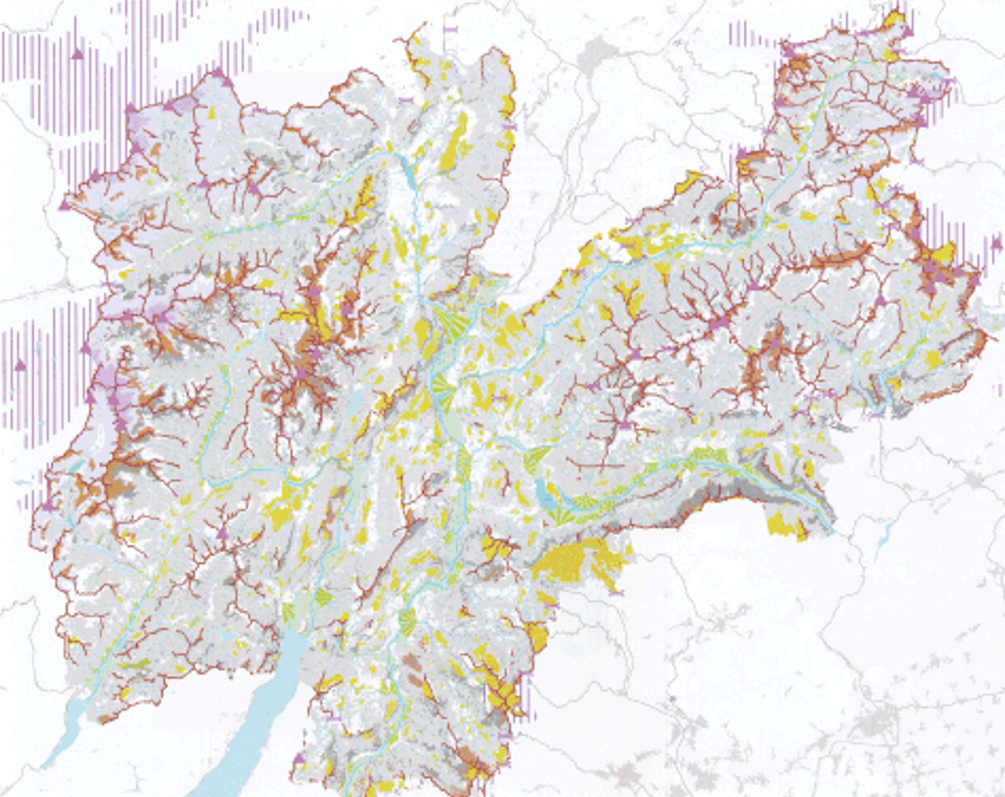

Come riferimento si sono utilizzati esempi di tratti da indagini sperimentali per piani d’area vasta ed urbani o per progetti di bordo urbano, condotte negli ultimi 30 anni da Paolo Castelnovi, in collaborazione con diversi gruppi interdisciplinari.

Emergono motivi di riflessione e strumentazioni metodologiche per affrontare problematiche, ogni volta da adattare alle situazioni specifiche di studio, come:

1) Declinare grammatica e sintassi delle strutture paesistiche

2) Far emergere i caratteri e le identità

3) Definire modelli per dare luogo al cambiamento

4) Interpretare con metafore lo stile dei luoghi per il progetto

5) Progettare per luoghi come habitat delle trasformazioni

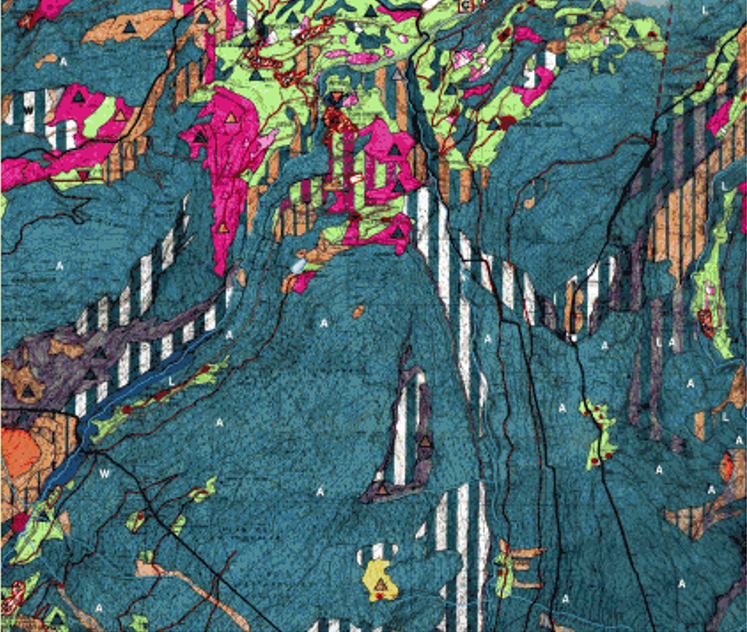

Ognuna delle sezioni (connotata da un colore guida) oltre a un breve testo introduttivo propone un filo conduttore visuale costituito dalle legende di carte tematiche, in cui si può leggere l’applicazione di concetti messi a punto progressivamente, come:

- relazioni strutturali

- unità di paesaggio

- dinamiche di trasformazione

- metafore stilistiche dei paesaggi.

Tutto ciò premesso iniziamo la navigazione!