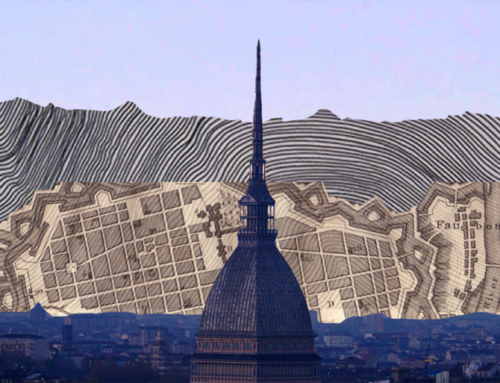

Un approfondimento documentario della vicenda, unica in Italia, di una grande città che si costruisce in modo ordinato e disegnato in un lungo periodo, a partire dal XVII secolo, con una impronta barocca severa e aulica che continua anche nei due secoli successivi. Un “cantiere documentale” di Atlasfor rimasto sospeso per l’esaurirsi della collaborazione con il Comune.

Il progetto di documentazione sull’atlante nasce a seguito dell’interessamento della municipalità di Torino: attraverso la mappatura e la descrizione di 61 punti di interesse, 2 percorsi urbani, 4 ambiti sono stati illustrati i tre ampliamenti urbanistici di epoca barocca avvenuti tra il XVII e XVIII secolo. L’insieme dei testi e delle immagini di archivio ha permesso di documentare su Atlasfor l’invenzione e la costruzione di una capitale, a seguito del trasferimento del centro di comando dei Savoia da Chambéry a Torino.

Il ricco materiale documentale raccolto (esito di una ricerca durata mesi, interrotta a seguito dell’esaurirsi della collaborazione con la municipalità locale) sottolinea il tema dominanate a livello urbanistico nel periodo in esame: coniugare una migliore fortificazione della città (esigenza imposta dallo sviluppo delle tecniche di guerra) con il problema della espansione urbana.

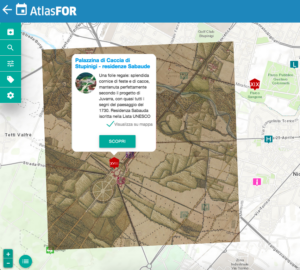

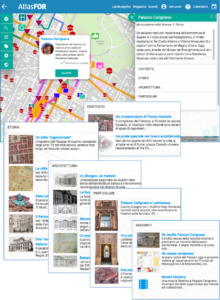

Gli interventi illustrati in atlante (strade e piazze, palazzi e giardini, chiese…) permettono di seguire con chiarezza il principio ordinatore che vede l’addizione e l’integrazione formale al tessuto edilizio preesistente. A questo proposito si fa riferimento a due distinte modalità di rappresentazione dei punti di interesse su Atlasfor, un primo concernente la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il suo ambito territoriale, un secondo relativo a Palazzo Carignano.

Nel primo caso, la sovrapposizione della “Carta delle Cacce” (1760-1766) alla mappa odierna evidenzia il portato del disegno barocco sul paesaggio: infatti, sono ancora ben visibili le direttrici viarie che collegano la residenza sabauda al territorio circostante. È questa interpretazione del paesaggio – peculiarità tutta piemontese e senza uguali al mondo – che ha arricchito il territorio lasciando un importante patrimonio diffuso, che Atlasfor è in grado di valorizzare in modo unico e prezioso.

Come si evince dal secondo caso, Atlasfor offre alcune innovazioni sostanziali rispetto alle altre proposte presenti sul web di strumento didattico o di atlante per turisti e abitanti, fornendo al visitatore immagini, mappe, video che potenziano il fascino del luogo: con una sorta di “realtà aumentata” in situ attraverso le fonti, sino ad ora mai riunite e mai viste: immagini storiche di confronto “com’era/come è”, frame di film girati sul luogo, progetti, testimonianze di eventi accaduti. Grazie alla modalità “around me” si ha una mappa e una lista di ciò che si può trovare intorno al punto in cui ci si trova: un invito alla serendipity aperto alla massima varietà di esperienze culturali, che si possono selezionare con “filtri” per temi o “parole chiave”.

L’atlante permette così di illustrare in modo pienamente comprensibile anche a chi è digiuno di storia dell’urbanistica torinese i tre ampliamenti baricchi della città.

Il primo ampliamento a partire dagli anni ’20 del Seicento riguarda la zona della “città nuova” a ridosso della linea di fortificazione preesistente lungo l’asse di di collegamento simbolico e funzionale tra la residenza extraurbana di Stupinigi e il Palazzo reale.

Successivamente tra gli anni ’40 e gli anni ’50 si definisce la forma di quello che sarà il fulcro geometrico dell’ampliamento la prima “Place Royal” di Torino, l’attuale piazza San Carlo, realizzata sui terreni del vallo difensivo oltre le fortificazioni seguendo il modello tipologico francese su progetto di Carlo di Castellamonte.

Negli anni ’70 inizia a precisarsi la forma del secondo ampliamento a est verso il Po incernierato sull’asse obliquo dovuto dalla presenza del ponte sul fiume sul sito dell’attuale ponte di Piazza Vittorio rispetto al Palazzo reale e collegato all’attestamento collinare della villa del cardinal Maurizio, attuale villa della Regina.

Il terzo ampliamento che conclude l’espansione urbana e di conseguenza l’anello ellittico della cinta fortificata avviene nella prima metà metà del settecento verso ovest in direzione della erigenda e mai conclusa reggia extraurbana di Rivoli, lungo l’asse della contrada del Carmine attuale via del Carmine. Questa percorrenza è enfatizzata dalla realizzazione della basilica di Superga – opera di Juvarra – considerato il terzo vertice di allinamento dell’asse rettore.

In seguito con i progetti di Garove, Bertola e dello stesso Juvarra si pianifica la radicale trasformazione del tessuto edilizio di più antica formazione a Porta palazzo: è l’intervento che apre la strada alla ristrutturazione urbanistica nella città vecchia e si concretizza con la rettifica del tracciato viario dell’attuale via Milano e la realizzazione della piazza di Porta palazzo attraverso la ristrutturazione della contrada di Dora grossa (via Garibaldi) e l’allineamento delle fronti su strada; nonché attraverso la nuova sistemazione di via Palazzo di città sul tracciato delineato già nel XVI secolo. Questi interventi si resero necessari a causa del forte incremento demografico che alla fine del settecento portò la popolazione residente a 94.000 unità la città infatti dopo il trattato di Utrecht del 1713 divenne capitale del regno di Sicilia.