Identità ed esplorazione nell’attenzione al paesaggio – Lo sguardo terzo per apprezzare il paesaggio – Il paesaggio per riconquistare l’identità – Il senso del paesaggio dell’abitante e del turista – Per chi si progetta il paesaggio? – I connotati del paesaggio come cultura naturale – I connotati del Progetto di paesaggio

Identità ed esplorazione nell’attenzione al paesaggio

Era un marinaio, ma era anche un vagabondo, mentre la maggior parte dei marinai conduce, se così si può dire, una vita sedentaria. La loro indole è casalinga; e la loro casa, la nave, se la portano sempre dietro, e così il loro paese, il mare. Non c’è nave che non assomigli a un’altra, e il mare è sempre lo stesso. Nell’immutabilità di ciò che le circonda, le coste straniere, le facce straniere, la mutevole immensità della vita, tutto scivola e passa, velato non dal senso del mistero, ma da un’ignoranza un po’ sdegnosa. Perché, per un marinaio, non c’è niente di misterioso al di fuori del mare, signore e padrone della sua vita, e imperscrutabile come il destino.

…..(parla il marinaio): “Dovete sapere che, quand’ero un ragazzino, avevo la passione per le carte geografiche. Passavo delle ore a guardare l’America del sud, o l’Africa o l’Australia, e mi perdevo in tutte le glorie dell’esplorazione. A quei tempi c’erano molti spazi vuoti sulla carta della terra, e quando ne vedevo uno dall’aria particolarmente invitante (ma ce l’hanno tutti quell’aria) ci posavo il dito sopra e dicevo: “Quando sarò grande, ci andrò.” …Ma ce n’era uno ancora, il più grande, il più vuoto, se così si può dire, dal quale ero particolarmente attratto. E’ vero che nel frattempo non era più uno spazio vuoto. Dalla mia infanzia, si era riempito di fiumi, di laghi, di nomi. Non era più una macchia bianca deliziosamente avvolta nel mistero, un terreno vergine su cui un ragazzo potesse fare i suoi sogni di gloria. Era diventato un luogo di tenebra.”

In una sola pagina di ‘Cuore di tenebra’ Conrad centra, con due sintesi impressionanti, due dei temi più intriganti che attraversano il nostro sentire attraverso il paesaggio:

Il primo tema è quello del senso del paesaggio ‘proprio’ e del senso del paesaggio ‘altro’; il secondo tema è quello del paesaggio come luogo del possibile o del paesaggio come deposito della realtà, del consolidato. A questi temi principali si aggiungono altri temi complementari : la particolarità del mare, in cui il senso del mistero è luogo di abitazione, la potenza evocatrice della rappresentazione astratta del paesaggio attraverso la carta.

Ma soprattutto le due frasi ci interessano perché ci stimolano in una direzione precisa: indagare il paesaggio come motore di atteggiamenti fondamentali, primari delle nostre scelte di vita: l’identità ma anche la ricerca, sino all’irrequietezza di Chatwin.

So che qui ho il cappello del Progettista, e voglio rassicurare che un’indagine di questo tipo non ci serve solo per soddisfare una voglia di sapere psico-antropologica, ma che ci stiamo impegolando in questo labirinto proprio perché siamo incerti sui “Fondamentali del Progetto” per il paesaggio: per dare senso al “progetto di paesaggio” dobbiamo ancora capire quale specificità del paesaggio ci attrae, quale risorsa rappresenta il paesaggio e per chi e per quali scopi, quali strumenti possiamo attivare per ottenere un migliore rapporto tra i desideri e il paesaggio?

Un primo problema è quello dell’apprezzamento di una differenza fondamentale: il paesaggio risorsa per l’investimento sul futuro o il paesaggio testimonianza del passato.

Di questa differenza si è già parlato sin troppo, ma poco si è detto dell’atteggiamento psicologico che sta a monte dell’alternativa.

In una cultura che ritiene di avere tutto da fare il paesaggio è risorsa; in una cultura che ritiene di avere il mondo già fatto e doverlo solo abitare, lo sguardo si rivolge automaticamente al passato.

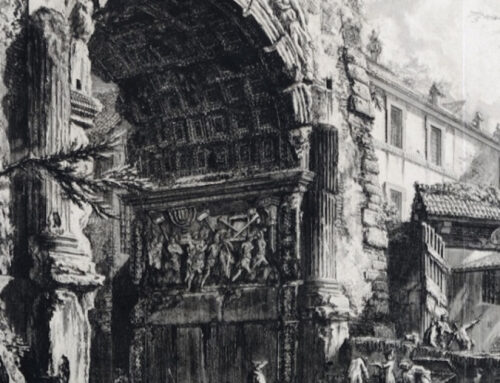

Nel primo caso lo sguardo è sincronico, la storia non esiste, i suoi segni sul territorio sono solo tracce a disposizione dell’immaginazione o trascurabili, nel secondo caso il futuro non esiste, non si riesce a immaginare altro se non ciò che viene suscitato dalla decifrazione dei segni che già ci sono.[1]

Purtroppo l’equilibrio tra i due atteggiamenti, unica strategia adatta ad un abitare dell’uomo occidentale in questi secoli, manca di strumenti operativi diffusi nella cultura: in essa si è invece consolidato un procedere a zig zag, di bolina (o come gli ubriachi) tra un atteggiamento e l’altro, come se un disciplinato procedere sulla via mediana, all’orientale, fosse impossibile.

Così non solo si dibatte ancora della falsa alternativa tra conservare il paesaggio o potenziare l’innovazione[2], ma anche tra i più raffinati conoscitori del tema del paesaggio ci si atteggia ora a strenui difensori dell’identità locale e dei suoi diritti allo sviluppo, ora al contrario a valorizzatori delle risorse primarie, bene dell’umanità, tesoro di tutti e non appropriabili da nessuno. [3]

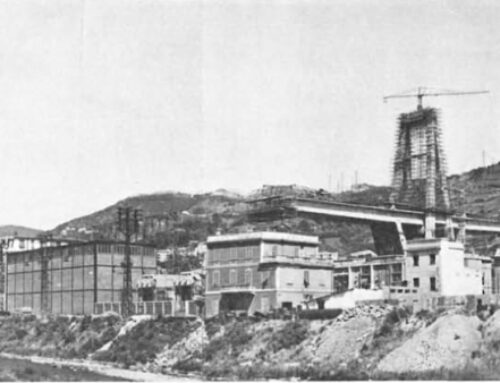

Anche il “Progetto” del paesaggio trova una radice completamente diversa nelle istanze di chi lo utilizza come risorsa a disposizione dell’evoluzione dell’identità locale e in chi (invece!) lo utilizza come strumento di valorizzazione di un patrimonio, tanto che le due prospettive spesso si dispongono dialetticamente : una contraddice l’altra e non si trova altra soluzione che “mitigare gli impatti”. A testimonianza di questa difficoltà strutturale si veda il disagio della progettualità nei Piani d’area vasta, privi di procedure per comporre correttamente nei propri obbiettivi una sinergia tra la difesa del patrimonio e lo sviluppo locale e ridotti a corredare le proprie indicazioni generiche di Piano con proposte di interventi del tutto evanescenti (quasi sempre le trasformazioni strutturali) o viceversa istericamente provocatorie (quasi sempre le trasformazioni infrastrutturali).

[1] Anche i segni che già ci sono sfuggono alla nostra capacità di tenerne conto: da Guenon a Schama il lamento su questi sistemi di significazione perduti ci rammenta della crisi della nostra cultura prima ancora che del nostro territorio. Vedi per questo L.Bonesio (1993), La terra invisibile, Milano, Marcos e Marcos, pg.54 e seguenti

[2] Sembra impossibile ma ancora il 12 gennaio del 2000 La Repubblica ha dedicato due intere pagine (dodici colonne!) al dibattito nobile e acceso tra Gregotti, Cervellati, De Michelis, il sindaco di Modena e il Soprintendente emiliano se sia o no lecito intervire nei centri storici (o nelle città esistenti, o sul paesaggio culturale) con innovazioni (il tema era il progetto di F.O.Gerhy per una ‘porta’ di Modena).

[3] Sembra impossibile ma questo è il tema alla base del dibattito tra popolazioni locali e ambientalisti nelle aree protette, ora vestito da polemica sulla caccia, ora da Sindaci che reclamano spazio vitale per le espansioni dei loro centri, ora dagli ecointegralisti che vogliono impedire le attività, anche quelle tradizionali.

Lo sguardo terzo per apprezzare il paesaggio

D’altra parte oggi non possiamo semplicemente sostenere che l’identità locale è la via per la consapevolezza del proprio territorio e che quindi appoggiandoci ad essa (e ai segni del patrimonio culturale che la sostanziano) ritroviamo la strumentazione per gestire il nostro rapporto con il paesaggio. Infatti abbiamo ormai constatato che semmai avviene il contrario: che la consapevolezza del proprio territorio fa rifiorire l’identità locale e non viceversa.

Sembra proprio che l’identità locale IN SE’ non esista: esiste solo, mutuando il barbone di Treviri, PER SE’, cioè esiste solo quando in qualche modo si manifesta nella comunità locale una riflessione sul proprio stato e sulle chanches alternative di gestione (di potere) nel rapporto con il territorio.

Ma per ottenere tale riflessione si deve avere una forma di terzità, cioè potersi guardare dall’esterno mentre si è al lavoro sul territorio. Questo sguardo dall’esterno si può educare [1] nel confronto con gli altri territori, con regole generali, con modelli di comportamento che ci facciano sentire cittadini del mondo. Dotati di questo sguardo poggiamo gli occhi su casa nostra come degli stranieri e, finalmente, (anche se ‘nemo propheta in patria’), possiamo percepire i segni dell’identità locale, valutare un’istanza di futuro in continuità con il senso del passato percepibile nel contesto, abitare in modo attivo in uno spazio-tempo già largamente condizionato e preesistente.[2]

Sulla base di questa intuizione, secondo cui è meglio uno sguardo estraneo, si preferisce nei piani un team straniero di progettisti, aiutato da scout conoscitori dei luoghi, ma portatore di sguardi altri, di logiche generaliste, di metodologie forti che facciano attrito con le “molli” consuetudini locali di gestione del territorio.

Si narra che nei Piani regolatori questa scelta si facesse per evitare il coinvolgimento del redattore in interessi economici di parte, ma è evidente che tale leggenda (per altro smentita da tutti i più autorevoli redattori di piani che, rigorosamente stranieri, sono solidamente interessati dai più forti operatori locali) sopravvive perché poggia su argomenti più solidi di volgari economie, tanto che si ripete dove l’interesse immobiliare non ha più potenza: nella pianificazione d’area vasta, nei piani ambientali, nei piani del paesaggio…

Viceversa l'”abitante normale”, connotando con questo termine colui che assume in modo non riflessivo gli stimoli del proprio abitare (abitare che è contemporaneamente locale e nel mondo, come per tutti noi), ritiene il territorio uno strumento per vivere il proprio futuro e quindi modifica il paesaggio nella misura in cui gli serve. E questo senso del paesaggio senza passato influisce anche sulle trasformazioni stesse che l'”abitante normale” vive: ci si ritrova poi annidato, anni dopo, come avviene con una casa che abbiamo progettato ex novo e in cui restiamo, che a poco a poco si trasforma da oggetto che abbiamo fatto a luogo preesistente, nicchia, tana scavata : perde i connotati del prodotto di cui siamo responsabili e diventa un pezzo del paesaggio in cui abitiamo, un’indefinita situazione ambientale.

E’ chiaro che questo procedimento di attribuzione di senso all’esistente come di un risultato neutro, della faccia percepibile del migliore dei mondi possibili (perché paretianamente unico), del paesaggio come di un dato naturale, anche se gli agenti sono stati uomini che ben conosciamo (addirittura noi stessi), è la deriva, il residuo di un ben altro procedimento di significazione del nostro contesto.

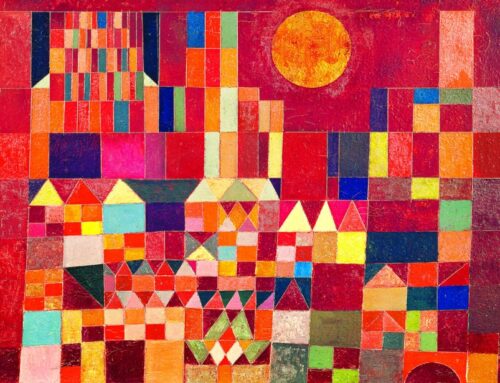

E’ il processo che domina nella fase in cui si ha una spontanea fiducia nel futuro e una concezione del mondo come di un deposito di materiali non organizzati, che noi, proprio noi, dovremo organizzare: risorse che devono essere disposte ad un uso (non ci interessa se è un riuso), che al massimo riportano tracce, segni disorganici di dubbia leggibilità: in quel ruolo siamo tutti colonizzatori del nostro stesso territorio, Robinson domestici.

In questa prospettiva si riesce a portare avanti una certa fiducia in sé stessi e nel proprio futuro: si fa aggio su un senso di identità diversa, antagonista, non proiettata nel contesto (nel paesaggio): è l’identità personale (o di gruppo ma sempre contro il contesto, come per gli immigrati), quella che ci accompagna man mano che cambiamo, coerente come una foto sulla carta di identità continuamente aggiornata. In nome di quell’identità “in progress” ci permettiamo di disconoscere come altro da noi le identità trascorse, le foto del passato, i segni del paesaggio che ci ricordano come eravamo, da dove veniamo.

[1] L’etimo del termine ‘educazione’ la dice lunga: condurre fuori! …(“Portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi morire……”anche il poeta prescrive la dislocazione, come una volta il medico per le malattie polmonari:….) Siamo favoriti in questi anni dal crescere di una prassi di mobilità e di conoscenza reticolare, che distribuisce il senso dell’abitare in luoghi discreti, separati, in cui è più facile una abitudine al confronto, allo sguardo non partigiano. A bilanciare questo ambiente favorevole ad una educazione al paesaggio “altro” sta l’abitudine a mescolare il virtuale al reale, che in questi anni minaccia di alterare il senso del paesaggio come

[2] Sullo spazio-tempo condizionato e sulla nostra visione del mondo vedi una parte importante della psicologia, a partire da J.Piaget,(1926), La rappresentazione del mondo nel fanciullo, tr.it 1966 Torino, Boringhieri (soprattutto la parte III, sulla rappresentazione delle componenti naturali del territorio) e, in tutt’altra forma, Heidegger, e gli altri filosofi del ‘900 sul tempo (vedi ad es. C.Resta (1988), La misura della differenza, Milano, Guerini e ass.)

Il paesaggio per riconquistare l’identità

Caricaturando, se il primo caso, quello dell’abitante riflessivo, conservatore del patrimonio, tende ad un atteggiamento depressivo verso il futuro, l’atteggiamento dell’ “abitante normale”tende alla baldanza, è euforico al limite del tracotante.

E’ vero che Gadamer ci rammenta che l’uomo occidentale è quello che sa la sua storia, che si differenzia dagli altri tipi geoculturali perché il suo modello interpretativo si fonda sulla coscienza degli apriori storici su cui è fondato, a differenza di altri modelli di civiltà che non serbano coscienza del peso della storia sulle proprie strategie di comprensione e di interpretazione (e quindi di decisione)[1]. Ma è anche vero che nel nostro tempo, per chi assimila i valori al patrimonio del passato, per chi guarda al paesaggio come un dato prezioso, la fiducia in se stessi spesso decade, perché il migliore dei mondi possibili non è il nostro ma è quello che ci è stato dato in eredità.

In quel modo siamo tutti degli Adamo sul punto di mangiare la mela, ci avvince la sindrome di espropriazione del futuro (la peggiore privazione, quella che ci viene da parte dei nostri genitori): proprio quando credevamo di avere acquisito uno strumento di appropriazione fondamentale (l’identità),perdiamo l’incoscienza necessaria a progettare il futuro.

In questo atteggiamento l’unico attore motivato è quello (e solo quello, non i suoi figli o gli amici) che l’identità se la riconquista: l’eroe è ancora una volta Ulisse o Edmond Dantes; tutti gli altri sono Orlando, Quixote, Achab, che proiettano identità in un altrove fantasmatico e periscono nel romantico sforzo di agguantare l’inattingibile .

Nella letteratura il riferimento al paesaggio proprio ritrovato sembra essere il viatico della riconquista dell’identità; la sua perdita, l’abbandono del paesaggio, è l’introduzione alla superbia della sfida che non può essere che perdente e mortale: Dante non lascia equivoci nel suo Ulisse che, vincente nel mare nostrum, muore “avventurandosi” oltre i suoi confini, nel paesaggio a identità zero che lo aspetta oltre le Colonne d’Ercole.

Qui però, al di là dell’antagonismo etico tra paesaggio ritrovato e negazione del paesaggio, serve considerare che effetto genera il paesaggio per l’abitante che ritorna : trova un luogo mosso da un tempo che ha avuto ritmi diversi dai suoi, e quindi gode (o soffre) di quello iato nel continuum temporale che gli permette una terzità, e la conseguente riflessione aperta sull’identità.

E bisogna anche considerare che cosa costituisca l’avventura precedente al ritorno (avventura che per Ulisse occupa l’intera Iliade e l’Odissea tranne gli ultimi due canti): che forse è il necessario staccarsi da un paesaggio per poterlo rivivere, se no lo si subisce (abitanti depressi) o lo si tradisce (abitanti colonizzatori euforici).

Insomma come “abitanti in progetto”, alla ricerca di un equilibrio tra potenza del passato e desiderio del futuro possiamo solo affidarci alle dritte che vengono dal cortocircuito tra il “nostro” paesaggio e un nostro vissuto di altri luoghi e di altri tempi, che ha accumulato altri sensi di sé e del rapporto con il contesto. Questa condizione, rara e frutto a sua volta di progetti personali sino a pochi anni fa (Conrad scrive meno di cento anni fa e Chatwin scrive oggi), è ora più diffusa e ordinaria, legata al crescere della mobilità delle persone e della circolazione delle informazioni: l’abitare è sempre meno legato alla stazione, alla terra e alla sua cura e sempre più si configura come un intreccio di rapporti più o meno intimi e intensi con luoghi dislocati, favorevoli ad una coscienza che “guarda dall’esterno”, se un “interno” è ancora riconoscibile.

[1] H.G.Gadamer, centenario padre dell’ermeneutica, ancora oggi, nella prolusione al convengo in suo onore tenuto il 10 febbraio scorso a Heidelberg, rammenta che lo spirito dell’Europa sta nella sua “classicità”, nelle radici greche e romane del suo pensiero sempre rinnovato nella coerenza con quel passato.

Il senso del paesaggio dell’abitante e del turista

Nella produzione culturale del nostro tempo, di crisi della modernità (come ci ammonisce il titolo del seminario) , diventa possibile (e sempre più probabile) il distacco tra le due azioni produttrici di senso: quella che fa i materiali significanti e quella che fa i materiali significati: in termini non semiotici quella che produce le cose a cui attribuiamo senso e quella che produce i concetti (o i sentimenti) che con il senso si applicano a quelle cose. Questo nuova situazione generalizzata è favorita dalla crescita di potenza e di potere della tecnologia vicina all’immateriale e dalla sempre maggiore illeggibilità dei contenuti dei prodotti che ci circondano : la loro originalità, la loro modalità produttiva, addirittura la loro chimica possono essere alterati sempre più in modo impercettibile a chi li usa.

Ci stiamo abituando a non conoscere più le cose prodotte in quanto prodotte (e quindi con un significato e un valore in primo luogo legato al processo di produzione più o meno vagamente conosciuto da ogni consumatore) ma le accettiamo prive di quel senso proprio insito nel prodotto stesso e quindi pronte ad assumere altri carichi di senso, come fa ogni popolo con i prodotti naturali (il giorno e la notte, il vulcano e il fulmine, l’albero e il fiume, la generazione e la morte) quando la scienza non ha ancora ipotizzato una credibile catena causale.

E così per il paesaggio umanizzato ci accorgiamo che è in via di obsolescenza il senso attribuito per secoli, a partire dal lavoro fatto per produrlo come oggetto, e che sta assumendo oggi sensi diversi, dovuti a soggettività che non tengono conto del modo di produzione ma delle esigenze e dei desideri che guidano la sua fruizione: una prevalenza dell’estetica rispetto al sapere, del sincronico rispetto al diacronico.

Molti contributi sociologico-culturali mostrano quanto oggi il paesaggio (cosa) è dominato nel suo senso da quei concetti che gli vengono attribuiti dai “turisti”, radunando in questo termine tutti i soggetti che non hanno mai fatto neppure un centimetro di paesaggio e che vengon qui ad imporre le loro paturnie, i loro sentimenti, il senso che ad essi viene guardando e non facendo. Alcuni vantano l’elaborazione artistica che questo distacco promuove, altri se ne lamentano come il villano dietro al nobile che caccia la volpe nei campi coltivati. [1]

Ma d’altra parte, se è lo sguardo del “turista” ad aver consolidato il senso del paesaggio che noi oggi gustiamo, è pur sempre la mano dell’abitante (o di qualche altro produttore) ad aver fatto e a fare il materiale di quel paesaggio, il suo territorio. Per le caratteristiche di vitalità che prima delineavamo accade che l’abitante (o qualche altro produttore) continua a trasformare in modo vivo quel materiale, e con ciò cambia l’immagine, forse ideologica, fissa e morta, ma formatrice del senso dominante di paesaggio stereotipo che il “turista” ha accumulato.

Questo antagonismo ci blocca, non possiamo prendere le parti dell’uno o dell’altro senza perdere una componente essenziale del progetto, e non valgono le raccomandazioni “less aestetichs, more ethics” dell’ultima ora. Infatti se forse per il progetto di architettura una scelta tra etica ed estetica ha senso, certamente il paesaggio, come si è visto, rimescola le carte, rende indistinguibili sia sul piano etico i diritti del produttore e del fruitore, sia sul piano estetico le strumentazioni per la comunicazione sociale dell’abitante e del turista.

D’altra parte è evidente che siamo a disagio a parlare di estetica per il progetto di paesaggio, temendo di perdere la parte essenziale del processo produttivo, la parte strutturale, quella che è in sé già dotata di senso, e di affondare nello spazio scivoloso delle sensazioni, della sovrastruttura, della volubilità delle mode e dei sensi costruiti altrove e portati sul paesaggio come un apriori, una colonizzazione.

Ma l’atto iniziale del progetto non è altro che l’applicazione di un’energia innovativa indirizzata ad una risorsa. E il paesaggio in quanto medium comunicativo di valori, di suggerimenti, di memorie ha bisogno, perché il suo ruolo patrimoniale sia messo a frutto, di un operatore imprenditivo, che ne riconosca gli inneschi profondi nel sistema culturale attivo, vivo, fatto dalle persone e dalla loro azione nel mondo in questo momento storico. Insomma come il paesaggio anche il progetto ha bisogno che si riconosca a chi possono interessare, chi diventerà il loro sostenitore: insomma il target di riferimento.

[1] Se si mescolano in questo insieme tutti gli “esterni”, dai letterati ai pittori, dagli escursionisti della natura ai patiti del Gran Tour si apre una documentazione infinita delle invenzioni e dei sentimenti del paesaggio: vedi tra i più recenti G.Bertone (1999), Lo sguardo escluso, Interlinea, Novara, o la bibliografia di F.Lando (1994), Il fatto e la finzione: geografia e letteratura, in AAVV, Il paesaggio tra fattualità e finzione, Cacucci, Bari; oppure L.Gaido (2000), Il paesaggio, “creatura” della cultura urbana, in AAVV “Il senso del paesaggio”, in corso di pubbl., Ires Ed., Torino, in cui si dimostra storicamente la produzione del concetto di paesaggio da parte della borghesia urbana dell’ultimo secolo e mezzo, indipendente da ogni proprietà culturale del territorio di chi lo ha abitato e prodotto fisicamente.

Per chi si progetta il paesaggio?

Il criterio di individuazione del target del progetto non può più essere definito a priori (il produttore O il fruitore, l’abitante O il turista) ma va ricostruito con coerenza rispetto ai valori di vitalità, di motivazione e di attualità che sopra si indicavano. E di fronte a questo criterio siamo poveri di sapere: poco abbiamo studiato dei motivi e delle differenti caratterizzazioni dei gruppi sociali rispetto al loro desiderio di paesaggio, alle modalità con cui ne fruiscono, ai valori che ad esso attribuiscono.

Così poco ne sappiamo che quelli, come noi, a cui capita spesso di discutere con “la gente” di progetti di gestione del paesaggio (non parliamo di progetto!), quasi mai riescono a comunicare agilmente, ad avere degli alleati naturali, a conquistare facilmente gli animi delle persone alle speranze dei programmi di intervento, a quelle opzioni che ci sembrano diritti elementari, indiscutibili, da dare per scontate e passare a discutere semmai delle difficili strategie per dare loro corpo.

E’ chiaro che manchiamo di marketing, che rimaniamo bloccati dalla nostra ignoranza dei gusti del “mercato”, poco sappiamo delle culture del paesaggio diffuse, delle loro differenziazioni e caratterizzazioni locali o di nicchia, della loro potenza rispetto ad altri piaceri e saperi: forse sotto sotto continuiamo a ritenere che la nostra posizione “colta” di apprezzamento del paesaggio sia l’unica praticabile, che l’unica cultura del paesaggio possibile sia quella che coniuga informazioni multidisciplinari e scientifiche ad un occhio educato dall’arte “du paysage” (arte che ovviamente crediamo estinta all’alba di questo secolo e che oggi si può solo snobisticamente riprendere).

Se invece ci guardassimo con distacco, noi, cittadini da generazioni, che discutiamo della necessità di mantenere vivo il rapporto tra paesaggio e insider che lo produce, vedremmo d’un colpo tutta l’ampiezza della gamma di feeling che la cultura del paesaggio comporta: proprio nel ventaglio di posizioni che colma la straordinaria distanza tra cultura dei luoghi del produttore diretto, trasformatore o manutentore fisico del territorio, e cultura dei luoghi dello studioso che muove da documenti e cartografie per riconoscerne le tracce nella reale fisicità delle cose.

Questo intervallo (sociale e non psicologico), tra l’agricoltore che fa il paesaggio e il cultore della materia che lo studia, è uno dei vissuti generalizzati nella storia del Novecento europeo: il grande processo di mobilità dal sistema rurale a quello urbanizzato e dall’agricoltura al terziario attraverso l’industria ha segnato i destini di tutti noi, nei nostri padri, o nei loro padri. E’ questa storia recente che forma le attuali, vive, infinite posizioni articolate e dinamiche di chi ai paesaggi fa riferimento per fattori biografici, sentimentali, di competenza settoriale, di ruolo.

La Risoluzione del Consiglio d’Europa sui paesaggio culturali cita in più punti un soggetto generale (“le popolazioni”, “i cittadini”) al quale si riferisce implicitamente la “proprietà culturale” del paesaggio, risorsa comune, motore di identità e di diversificazione da difendere; alle popolazioni in generale viene riconosciuto non solo il ruolo politico-giuridico di un soggetto di diritto ma anche quello più complesso di un soggetto attivo “nell’evoluzione dei paesaggi” e come “fruitore di un paesaggio di qualità” (vedi punto 6)

In questa generalità si riconosce di fatto il superamento della dicotomia paralizzante tra i produttori di paesaggio e gli altri (divisi semmai tra contemplatori e consumatori): si assume invece il principio secondo il quale il paesaggio è prodotto da tutti, contemporaneamente, è compresenza nel tempo e nello spazio di tanti autori e fruitori. Si tratta di generalità che sono caratteristiche strutturali di ogni produzione culturale “naturale” di un popolo, come la lingua, la cucina, il modello insediativo o i riti.

I connotati del paesaggio come cultura naturale

Come ogni cultura “naturale” anche quella del paesaggio:

– non ha inizio né fine, ma solo dinamiche trasformative irreversibili e irrefrenabili (in cui ogni “progetto” non può che essere verificato nell’infinito processo in cui si inserisce, perdendo nel tempo ogni individualità e venendo sciolto in esiti poco prevedibili);

– è prodotta prevalentemente in modo inconsapevole (come nella lingua il testo letterario è un caso particolare di consapevolezza, così nel paesaggio i luoghi progettati delle cui intenzioni rimane traccia nel tempo costituiscono casi particolari: una parte infinitesimale)

– è legata a regole funzionali interne (le componenti vengono fruite in quanto fanno parte riconosciuta di una struttura organizzata, e non sono prese in considerazione se non riconosciute: come nella lingua non si rilevano i suoni o le locuzioni non regolate –che costituiscono solo rumore-, nel paesaggio per lo più si trascurano le miriadi di percezioni che rilevano solo oggetti banali, naturali o antropici che siano, e ciò toglie peso storico anche agli eventuali “progetti di fruizione”, destinati a sciogliersi omeopaticamente nel sistema culturale complessivo),

– è legata a regole di utilità esterna (si fa riferimento al paesaggio solo in quanto “serve” a soddisfare qualche nostra esigenza, tenendo conto che, come per la lingua, la cucina o l’abitazione, si superano ben presto i bisogni direttamente legati alla sopravvivenza e quindi l'”utilità” è relativa per lo più a bisogni complessi: esigenze di qualità, di identità, di piacere molto elaborate, che costituiscono progressivamente i riferimenti culturali di ogni progetto, mentre si dà “per scontato” il ruolo funzionale basico).

Oltre a queste corrispondenze, che sembrano collocare di diritto il paesaggio tra gli argomenti dell’antropologia culturale di maggior interesse per gli europei del ventunesimo secolo, vanno certamente indagate le specificità della cultura del paesaggio. Qui ci muoviamo in un campo di intuizioni, di sprazzi illuminanti un vasto mondo poco esplorato, di cui per ora si riescono solo a proporre tracce e vettori di ricerca.

Ad esempio è certa una particolarità delle componenti psicologiche che oggi, nel nostro contesto culturale, sociale e storico muovono l’attenzione (o addirittura la passione) per il paesaggio, distinguendola dalle altre culture legate agli aspetti patrimoniali o artistici del nostro mondo.

Siamo in grado solo di abbozzare un primo elenco di differenze importanti, aperto e provocatorio: il paesaggio interessa perché

– è anonimo e democratico (il mio modo di fruirlo vale il tuo),

– è gratis (sfugge alle mercificazioni più facilmente di ogni altra pratica culturale e sociale),

– è arazionale (posso parlare di ciò che mi suscita senza necessità di darne una spiegazione logica),

– è hobbistico e poco scientifizzabile (non permette agonismi e anche le applicazioni “professionali”, che si fanno punto d’onore d’essere “oggettive”, sono troppo parziali e troppo poco sistematiche per essere riconosciute come scientifiche),

– è dissacrante i progetti autoritari e le regole del gusto e dell’ordine (suggerisce sempre altro da quello che il progettista o il pianificatore aveva premeditato),

– è il luogo della serendipity (ormai viene presentato da artisti e promotor per lo più sulla base di segni che promuovono la serendipity [1], e d’altra parte la ricerca della serendipity muove anche il modello di comportamenti e, anche se le poco indagate pratiche del paesaggio sono ancora poco confrontabili con le molto studiate pratiche urbane [2], in generale qual è il comune denominatore delle pratiche del paesaggio se non l’abbandonarsi al prevalere dei sensi sul funzionalismo e l’aprirsi quindi ad una pluralità di riferimenti imprevedibile e feconda?),

– è luogo del segreto (ognuno ricerca paesaggi “suoi”, ricercando esperienze personali che spesso non desidera condividere con gli altri, dall’attenzione all’incanto delle condizioni di luce e d’atmosfera alla ricerca di itinerari speciali, e questo vale a rafforzare sia l’identità dei luoghi che quella delle persone, anche se non si tratta di un processo socializzato e collettivo),

– è veicolo di segni direttamente reagenti con la memoria biografica e con pulsioni primarie soggettive e collettive, quali il senso di abitare e l’identità (il sentirsi, il perdersi e il trovarsi, su cui agiscono sicuramente corrispondenze “ctonie” tra le profonde costituzioni degli oggetti naturali e quelle dell’animo/a di junghiana memoria).

Simili proprietà si trovano solo nella sensualità amorosa.

Forse non è un caso che gran parte dei soggetti dei pittori figurativi, della fotografia “artistica”, della musica descrittiva sono corpi o paesaggi amati: sono i soggetti che stimolano la legittima permanenza del sentimento, del senso estetico e della produzione artistica nel nostro vivere quotidiano.

Non solo, ma bisognerebbe verificare se della sensualità amorosa il paesaggio ha la potenza sociale, se ha, inutilizzate, leve potenti che affondano i loro fulcri nella commistione tra personale e collettivo: se può innescare rivoluzioni “dolci” come quelle che, ad esempio, con l’accoppiarsi tra sconosciuti alle famiglie, il processo di urbanizzazione ha portato sin dentro ai codici genetici. In quelle generazioni è stata la serendipity portata al centro della costituzione stessa del patrimonio umano urbano, ed è stata basata sul segreto, sull’anonimato e la democrazia, sulla gratuità, sull’arazionalità, sulla dissacrazione degli ordini precostituiti: le caratteristiche della pratica del paesaggio.

Questi aspetti peculiari non paiono trascurabili proprio perché ci suggeriscono che la cultura del paesaggio che vogliamo studiare è attiva in pratiche prevalentemente sentimentali, disimpegnate dal sociale, dissacranti ordini e stati, anonime e democratiche, e che forse il paesaggio riemerge oggi per importanza nell’assetto sociale e del territorio proprio per la sua induzione a questi valori, necessari per il benessere culturale di tutti ma in crisi nei settori, tradizionalmente più blasonati per questi scopi, come le arti.

[1] Alla base delle pubblicità di ogni luogo, da quelli domestici, da riscoprire, a quelli esotici, da verificare rispetto alle aspettative, c’è sempre l’assicurazione della sorpresa, della meraviglia, e mentre ormai nei viaggi organizzati i rapporti umani (alla base della serendipity del viaggio otto-novecentesco) vengono “congelati” e inseriti nel catalogo delle prestazioni garantite (dalla serata con spettacolo ai G.O. dei villaggi-vacanze), le emozioni del paesaggio continuano ad essere vendute come eventualità da ricercarsi, da andarsi a trovare, dentro e fuori le città e gli itinerari obbligati.

[2] Bagnasco ha argutamente introdotto il tema della serendipity nella considerazione delle pratiche urbane (cfr. A. Bagnasco (1993),: Fatti sociali formati nello spazio. Cinque lezioni di sociologia urbana e regionale, Angeli, Milano), ma proprio gli spunti al centro della sua argomentazione (la complessità delle morfologie, la libertà dei comportamenti, la sovrapposizione delle funzioni) sono ormai più vicini ad una lettura del paesaggio complessivo, urbano e non urbano, che non ad una specificità della città.

I connotati del Progetto di paesaggio

Per il progetto di paesaggio che ci interessa si delinea quindi un target diffuso ma disperso, culturalmente vivo ma non facilmente aggregabile, non riconducibile a bandiere ideologiche o a parole d’ordine, potente e ricco (si pensi ai denari che muove il turismo) ma difficile da individuare per farlo partecipare ad un’impresa trasformativa perché anonimo, non localizzato, volatile: tutte le caratteristiche magiche ed ostiche del capitale finanziario.

Ora il tema diventa: che cosa è “Progetto” di fronte ad un target così complesso, senza autori, senza committenti, senza relazione constatabile tra trasformazione fisica e modifica dei comportamenti?

Tra gli strumenti del Progetto di paesaggio distinguiamo, solo per comodità, tra Piano e Progetto (nel senso di intervento circoscritto, trasformativo, incidente sull’assetto fisico).

Sicuramente non siamo aiutati ma anzi troviamo una resistenza nella nostra cultura stessa del Piano, che non concepisce neppure lontanamente i valori contenuti in programmi non ordinati: il Piano è strategico per definizione. Semmai oggi le differenze tra diversi atteggiamenti di Piano stanno nel senso del futuro: patrimoniale, cioè dare continuità a ciò che ci è stato consegnato o imprenditoriale, cioè mettere a frutto le risorse. La logica del Piano imprenditoriale tiene al paesaggio solo come ospite degli impatti, e ciò è esattamente agli antipodi del nostro interesse per il tema. D’altra parte è evidente che oggi il senso patrimoniale del paesaggio è destinato ad essere perdente a meno che non sia direttamente coinvolto un soggetto capace di dare valore al patrimonio: ogni Piano che assegna la dominanza delle strategie ad una tutela dei valori patrimoniali senza individuare chi remunera tale atteggiamento è costretto all’autoritarismo e, in tempi di democrazia, alla mancanza di appoggio (sia da parte dei fruitori che degli abitanti) e alla progressiva erosione, del piano e del patrimonio stesso.

D’altra parte il Progetto ha dalla sua alcuni vantaggi (entra immediatamente a far parte del paesaggio fisico, si segnala e racconta le proprie intenzioni, se ne può discutere e si può confrontare con altro) ma ha difetti impliciti difficili da rimediare: è egocentrico e tende a trascurare tutti i postulati di partecipazione ad una cultura generale sopra messi al centro del senso del paesaggio. D’altra parte la trasformazione fisica nel nostro tempo ha sempre meno ruolo in termini di innovazione, rispetto alla potenza che sta nei cambiamenti del modo di guardare.

Oltre al Piano e al Progetto stanno delineandosi altri strumenti di azione complessa, che in Italia si sperimentano sotto forma di Programmi di riqualificazione odi Progetti pilota. La loro efficacia è ancora tutta da verificare, ma teoricamente sembrano ben attagliarsi alle esigenze del Progetto di paesaggio, se non altro perché pone al centro la necessità di un coinvolgimento diretto di numerosi attori imprenditoriali, diversificati per motivazioni e potenza culturale, economica e politica, che la fattibilità non solo economica ma anche sociale e culturale sia posta tra i valori primari, che la trasformazione che si avvia è considerata a priori come una fase di un processo culturale, che deve incidere sui comportamenti dei fruitori più che sull’assetto dei luoghi.

Il fatto che sino ad ora si siano sperimentati programmi prevalentemente in aree urbane e con fattibilità dominate dai fattori economici non deve scoraggiare, perché rimane intatto lo spazio per i “Fondamentali del progetto di paesaggio”: semmai incoraggia a trattare di paesaggio in ambito urbano, in condizioni di economicità per gli operatori che vi investono, trasferendo i valori in un contesto poco praticato, come si è fatto un secolo fa per un tema socioculturale come la qualità della città, diventato nel giro di trent’anni il più colossale affare di tutti i tempi.

Allora poco Piano e soprattutto non autoritario, Progetto solo per segnalare, Programmi per coinvolgere, ma sempre indirizzandosi al nuovo tipo di target, perché la efficacia di un intervento, come abbiamo visto, c’è ma si dissipa, e diventa significativa solo se siamo abbastanza sicuri di avere centrato il senso diffuso e collettivo del paesaggio. E’ una bella virata, per chi si è formato alla certezza degli obbiettivi e alla difficoltà solo delle efficienze degli strumenti.

Tutto ciò, riassumendo, per potenziare quegli aspetti che sono peculiari della pratica del paesaggio, soddisfacendo un bisogno di sensi positivi anche se oggi poco potenti. E’ un progetto che deve poggiarsi alle risorse locali e queste non possono che essere riscoperte sulla base della storia e dei suoi possessori che sono gli abitanti, ma attenzione: il caso in cui tutto ciò sia efficientemente operativo è un caso limite, negli altri casi è tutto sotto forma di traccia, di frammento, di potenzialità. Al ricercatore di paesaggio il compito di connettere quelle tracce in un quadro utile al target attivo e innovativo che sta disperso nel mondo. Si tratta di progettare per dare spazio a quelle specificità del senso del paesaggio che lo rendono componente forte dell’universo culturale collettivo, a partire da quelle sopra delineate. Probabilmente bisogna lavorare con la gente più che non con le cose, o almeno con le cose a partire dalla gente, ma non è detto che questa gente siano gli abitanti (o almeno non nel senso di antagonisti ai turisti): serve allearsi con gli abitanti conoscitori del mondo, serve al progetto lo sguardo terzo.[1]

[1] Nelle più recenti esperienze che direttamente ho seguito (Piani dei Parchi dei Monti Sibillini, dei Colli Euganei, o programmi di valutazione della qualità urbana a Modena) , è stato fondamentale il riconoscimento “laico” delle opzioni dei fruitori, siano abitanti che esterni, per definire gli ambiti di intervento (le cosidette unità di paesaggio), le connessioni tra funzionalità ed estetica (nella pratica quotidiana e nella scala di valori attivi, sui quali investire), la prevalenza degli effetti di insieme (di paesaggio) su quelli “di progetto” (di trasformazione con opere ).