Abitare nel sacro: perdersi senza cercare il senso – L’attenzione per il sacro nel paesaggio – Lo spazio del sacro psicologico e del sacro sociologico -Dalla scoperta alla fabbrica del sacro

Abitare nel sacro: perdersi senza cercare il senso

“Dietro il paesaggio” è il titolo scelto da Andrea Zanzotto per la sua prima memorabile raccolta di versi (1951). Pare che la tensione del poeta sia di portare (o riportare?) alla parola i moti dell’animo profondi che il paesaggio gli genera. Il paesaggio “esterno” come provocatore di un’esplorazione del paesaggio “interiore”.

E’ affascinante l’avverbio scelto: “dietro”, usato come ad alludere ad un “dietro le quinte”.

Con questo “dietro” pare di capire le ragioni di uno dei disorientamenti che ci provoca un’altra poesia: noi ci troviamo, ogni giorno, normalmente, nel mondo al di là dell’ermo colle che il guardo esclude; talvolta ci fermiamo e ci chiediamo cosa c’è “dietro” quel colle: c’è il giovane Leopardi che medita.

Dietro il paesaggio c’è qualcuno che percepisce qualcosa di diverso dal solito, qualcosa che gli mette in moto una sensazione, un pensiero poco distinto ma intrigante. Dietro il paesaggio c’è qualcuno che da’ un senso nuovo al paesaggio stesso: nuovo per lui, diverso quanto basta a smuovergli i sedimenti dell’abitudine e far affiorare alla coscienza pensieri e sensazioni stimolanti.

Certamente questo è un evento psicologico che a ciascuno di noi è capitato: un desiderabile turbamento che diventa affioramento alla coscienza di qualcosa di più, di non previsto, di non codificato; impaurisce e mette a disagio molti, ma per lo più, se si sa come farlo avvenire lo si cerca.

Le direzioni che assumono le nostre “prese di coscienza”, a partire da uno sguardo riflessivo sul paesaggio, non sono sempre le stesse: anzi approdano a sensi profondi, a categorie di archetipi radicalmente diverse.

Abbiamo provato a distinguere tre grandi versanti su cui declinano i percorsi del senso attivati dal paesaggio, attraverso un modello interpretativo basato su un’antinomia: l’identità e l’alterità.

Secondo questo criterio la nostra attenzione al paesaggio va normalmente alla ricerca di segni, distinguendo quelli che ci rassicurano di abitare in un territorio conosciuto e quelli che ci suscitano un senso di conquista, di espansione perché non li conoscevamo sino ad un attimo prima ed ora che li abbiamo percepiti sentiamo di avere arricchito il nostro patrimonio (di esperienza se non altro, e talvolta di cultura). Da una parte “la conferma dell’identità attraverso segni conosciuti, (dall’altra) la ricerca di nuovi trofei di segni in territori di alterità sino ad ora inesplorati… Ma talvolta non bastano queste due contrapposte tensioni a spiegare le multipolarità del senso che ci agitano guardando un paesaggio: c’è anche la loro contraddizione, il desiderio folle di abitare nel sacro, di vivere un rapporto con l’ambiente senza la mediazione di apparati domesticatori come il senso del bello, dell’ordine e soprattutto senza il senso del senso, cercando di vincere la tensione ossessiva alla semicità che ci rassicura e che probabilmente è il radicale intimo dell’abitare: nominare le cose, darsene una ragione. Il senso panico, il romantico perdersi, l’appartenere piuttosto che possedere sono prodotti di una terza pulsione, rimossa e rinnegata da tutta la gnoseologia e da quasi tutta l’estetica ma che sicuramente agita la nostra cultura da sempre e che permane, negli esiti dei movimenti artistici degli ultimi trecento anni, sul gusto diffuso” (Castelnovi,1998).

Ecco una prima accezione del senso del sacro (nel paesaggio ma non solo): un senso che, giocando sul suo stesso limite (il sub-limen), ci consente di captare qualcosa, senza percorrere il canale della semiosi abituale, utilizzando forse arcaiche strumentazioni mentali precedenti al predominio dell’homo significans, come Eco lo definisce.

E’ la discontinuità con gli strumenti abituali di comprensione che assomiglia quell’esperienza al “sacro”, come viene definito alla prima accezione nei migliori dizionari; ad esempio il Treccani: “In senso stretto, ciò che è connesso all’esperienza di una realtà completamente diversa, rispetto alla quale l’uomo si sente radicalmente inferiore, subendone l’azione e restandone atterrito ed insieme affascinato. In opposizione a profano, ciò che è sacro è separato, è altro, così come sono separati dalla comunità sia coloro che sono addetti a stabilire con esso un rapporto, sia i luoghi, destinati ad atti con cui tale rapporto si stabilisce. Il sacro è ciò che gli uomini avvertono come totalmente altro e che si manifesta con forza misteriosa, rispetto al quale essi si sentono sottoposti, spaventati e allo steso tempo attratti”.

In ogni caso la definizione pare fare riferimento ad un evento, ad una manifestazione, non ad una stabile configurazione delle cose e dell’animo che le affronta: è come se il sacro fosse di per sé insostenibile, non reggibile permanentemente, da prendere a piccole dosi perché troppo diverso dall’uomo. Se questa caratteristica temporale, di non durata, si applica anche allo spazio, ci persuadiamo che il sacro non si abita, non avviene in luoghi domestici (o se avviene li trasfigura), è lo spazio sacro stesso uno spazio di confine, di limen, una sorta di affaccio, dal quale per un attimo si intravvedono talvolta frammenti di un’altra dimensione e che non si può attraversare facilmente avanti e indietro.

L’attenzione per il sacro nel paesaggio

Ma dov’è lo spazio del sacro nel paesaggio? Torniamo al ragionamento generale: seppur al limite, comunque, come in ogni percorso del senso, ci deve essere una relazione tra un soggetto che riceve e un soggetto che produce. Ma la particolarità strutturale del senso del sacro forse sta proprio nella diversità di atteggiamento dei soggetti.

Da una parte il ricevente: ormai non solo ogni disciplina della comunicazione ma anche la psicologia analitica (da Jung a Galimberti) e addirittura l’epistemologia (Maturana) sottolineano la necessità di una condizione interiore di disponibilità perché siano aperti i canali della comprensione. Ove questa disponibilità manchi la comunicazione non si attua. E ciò accade massimamente nel paesaggio, in cui la funzione comunicativa non è rilevante (cioè poco o niente del paesaggio è stato fatto per comunicare): dunque bisogna averne voglia, attenzione, disposizione per dare senso al paesaggio che percepiamo.

Se ci vuole attenzione per attribuire un significato qualsiasi alle cose che vediamo, quanta voglia e attenzione sarà necessaria per captare un senso del sacro, un senso ulteriore, sconosciuto, a cui essere disponibili? Dunque dalla parte del ricevente, di chi ascolta, c’è un atteggiamento personale, una predisposizione ad attendere l’inaspettato, come richiede il Tao, una capacità di cogliere “il suono di un batter di mani con una mano sola”, di percepire l’Infinito e in quello naufragare, ovvero, come inizia Bachelard un capitolo splendido de La poetica dello spazio:”…è un’immensità interiore a conferire il vero significato a certe espressioni riguardanti il mondo che si offre ai nostri occhi… tale immensità nasce da un insieme di impressioni davvero indipendenti dalle informazioni del geografo” (p.207)

Dall’altra parte di chi riceve (perché si è disposto a ricevere) non c’è un produttore intenzionale, come invece accade nella comunicazione ordinaria. C’è il paesaggio, deposito anonimo di ogni segno e anche di tutto ciò che non è ancora stato percepito come segno: quello che il Tao chiama “le diecimila cose”, per intendere un coacervo di elementi che nel loro insieme non possono essere percepiti come ordinati da una qualsiasi legge o strutturazione, sinchè non si riesce ad individuare la Via, quella che dà senso al tutto.

Ma, fuori dalla generalità filosofica, il paesaggio si presenta in forma di luoghi, differenti in sé e differentemente percepiti: dovremmo avere una certa competenza nel selezionare i luoghi più adatti a ciascun tipo di esperienza. Qui si apre una delle pagine più frequentate dai critici della modernità: abbiamo perso ogni capacità di percepire le differenze dei luoghi. Come intere discipline studiavano dove era meglio collocarsi per abitare, così ogni cultura arcaica individuava i luoghi sacri, molti dei quali ospitano nei secoli templi delle più diverse religioni, confermando sempre più la sacralità del sito. Noi no: da un paio di secoli la cultura ufficiale si è scientifizzata e ha perso il senso di queste sapienze antiche, con grande dispiacere di studiosi come Guenon, che lamenta la perdita del sapere tradizionale, di una Geografia sacra (cioè del sacro) (come di una Storia sacra) cioè centrata sui luoghi “..più particolarmente adatti a servire da supporto all’azione delle influenze spirituali, ed è su questo che si è sempre basata la fondazione di certi centri tradizionali…di cui gli oracoli dell’antichità ed i luoghi di pellegrinaggio forniscono gli esempi esteriormente più appariscenti..” (da Il regno della quantità e i segni dei tempi,Adelphi 1982 (1945),p.132.

Abbiamo perduto questa conoscenza profonda, ma possiamo cercare di immaginarne gli esiti, per chi possedeva questa capacità. Certamente non si poteva presupporre dove maggiormente è facile che accada l’evento sacro (la voce, il roveto ardente, l’apparizione) di per sé utopico, ovvero in qualsiasi luogo. Ma con l’antica sapienza, quella che parlava amichevolmente con Dio, certamente si potevano riconoscere i luoghi in cui più facilmente si attiva l’attenzione verso il sacro, verso una capacità di iniziare un cammino di sensibilità ulteriore, un cammino iniziatico, appunto.

E’ questa una seconda dimensione del sacro che si cerca nel paesaggio, se non una porta direttamente aperta sull’altro da noi, un sistema di tracce, di presenze che ci aiutino in un percorso che sicuramente è interiore.

Dall’arcaico (lontano da noi nel tempo, antidiluviano, o ancora presente nel tempo ma lontano nella cultura, antioccidentale) sicuramente arriva ancora viva l’intuizione di poter cercare luoghi adatti ad un’esperienza sublime, come Kant la definiva, o per lo meno che faciliti l’ascolto di un nuovo senso delle cose: Elemire Zolla parla della Montagna (come dimenticare lo straordinario Monte Analogo di Renee Daumal?), Simon Shama estende il campo di indagine alle storie sacre della Foresta.

In una bella pagina Sergio Quinzio mette a confronto i due luoghi archetipici del sacro, il bosco e il deserto: “Per le religioni pagane, cosmiche, il bosco è la manifestazione più evidente del pulsare delle forze divine che animano la natura, dunque il più intenso simbolo sacro.(…) Di fronte alla sacralità del bosco, cupo e pieno delle misteriose voci che il vento trae dalle chiome degli alberi, c’è per l’antico monoteista il deserto. Basta vedere cos’è il deserto per l’ebreo Edmond Jabes. Il mistero non sta nelle cose, che sono anzi offerte alla disponibilità degli uomini, ma al di là delle cose, nella trascendenza dell’unico Dio, di cui la distesa sconfinata del deserto è simbolo.”(in Boschi e foreste, ed.Gruppo Abele 1994, p.57). Luisa Bonesio porta a fondo il discorso esplorando le differenze dei tre percorsi archetipici per un senso nuovo attraverso i luoghi: l’esperienza del sacro nel deserto, nel bosco e sulla montagna (in La terra invisibile, Marcos y Marcos,1993).

Lo spazio del sacro psicologico e del sacro sociologico

A tutti noi queste “ricostruzioni” di una passata abilità a stabilire rapporti con il sacro attraverso i luoghi, fanno risuonare un barlume di consapevolezza, lo confrontiamo con frammenti di nostre esperienze, di paesaggi di deserto, montagna o foreste vissuti e capiamo che davvero c’è uno spazio a cui riconnetterci, una polarità verso cui riorientarci, ma che il percorso è reso complicato da altre esperienze del paesaggio, vicine apparentemente ma che danno luogo a sensi ben diversi da quelli del sacro archetipico come si è fino ad ora delineato.

Il discorso si fa complesso, interseca argomenti generali di valutazione del nostro tempo, di cui è ricco un dibattito che negli anni ha interessato la filosofia, l’antropologia, la sociologia. Non si può condensare: si può far cenno ad esso indicando ad esempio alcune delle prospettive a cui siamo indotti ma che ci sviano, cercando un’esperienza del sacro nel paesaggio:

- in prima istanza siamo indotti dalla cultura urbana che ci assedia da almeno 200 anni, a confondere ricerca del naturale con ricerca del soprannaturale. Coltiviamo un’idea astratta del naturale, con cui abbiamo ormai rapporti diretti rari quanto con il soprannaturale: la nostra continua attenzione ai segni del paesaggio trova conferma in paesaggi sempre ricchi di segni, in paesaggi culturalizzati negli oggetti manufatti e non solo nel nostro sguardo. La natura diventa quindi, nel nostro desiderio di incontrare l’alterità, un fantasma che si va sovrapponendo all’ansia del sacro, e l’immaginario che accompagna il nostro personale, artigianale e velleitario senso del sublime sono sempre più legate a spazi naturali che probabilmente sarebbero sembrati normali (in quanto abitabili) al sapiente arcaico, ad esperienze di contatto con una natura che noi ci trasfigura mentre per loro è casa (ricordate Dersu Uzala, la guida della foresta protagonista di quel capolavoro di Kurosawa). Ma noi abbiamo perduto sia la dimestichezza che il rispetto, quello che fa cantare al capo Seattle degli Apache che tutto è sacro, perché l’intera esperienza di vita è in intenso rapporto con una natura che ha il suo autonomo sistema di segni e di valori, rispettati in quanto diversi; il nostro rapporto con la natura è mitico: Zolla dice che cerchiamo uno stupore ma non abbiamo più lo sguardo capace di ingenuità;

- in seconda istanza siamo indotti da una millenaria ricerca della comunità a fare attenzione al suo stesso patrimonio culturale, ai segni di sé che la koinè traccia nei luoghi per tenere uniti i suoi componenti. Condividiamo ansie di identità e chiediamo conferma ai luoghi, al paesaggio: cerchiamo patrie per la nostra gente. Il paesaggio che abbiamo plasmato è tutto un segno del nostro abitare, come stirpe, i nostri migliori sguardi guardano a quello, le nostre migliori culture mettono a punto i migliori progetti per arricchire il patrimonio, le nostre migliori politiche difendono la sua continuità. Last but not least la Convenzione europea per il paesaggio, nella quale riponiamo tante speranze per una nuova valorizzazione del paesaggio come sistema di segni riconosciuto come proprio dalle popolazioni. Ma è proprio questo dominio del sociale, del culturale, desiderato e benvoluto (guai se non ci fosse), che ci fa trascurare l’aspetto dell’avventura personale, diretta e non mediata con il paesaggio, alla ricerca di quel senso ulteriore che avviene già difficilmente in una esperienza solitaria e mai di gruppo. Il senso della koinè per definizione non può immergersi in un ambiente estraneo e rimanerne intriso: mantiene una impermeabilità, fa un guscio di ambiente conosciuto attraverso i suoi rapporti interni e non può accedere all’alterità. Sappiamo tutti che se si va in gruppo all’estero non si riescono ad imparare le lingue straniere, e tanto meno l’esperienza del sacro. Ulisse ci insegna: ha dovuto staccarsi dai suoi per ascoltare le Sirene, anche se i compagni gli hanno impedito che l’esperienza sublime si tramutasse in viaggio definitivo;

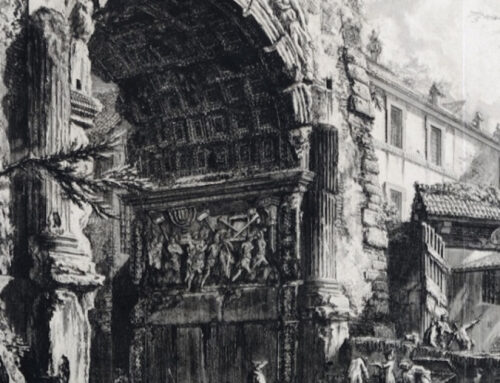

- in terza istanza, e in coerenza con la scelta di privilegiare i rapporti comunitari, è innescato da oltre un millennio un processo di simbolizzazione del sacro, di spostamento dall’esperienza diretta e ostensiva, che coinvolgeva i sensi ed il senso, ad una comunicazione astratta, rappresentativa, rituale. E in occidente questa rappresentazione simbolica è fondata su atti edificatori, segni nel paesaggio (non è dappertutto così: si pensi al rito delle comunità aborigene australiane raccontate da Chatwin ne Le vie dei Canti). Nella nostra storia invece abbiamo dovunque la stessa sequenza: prima c’era il luogo sacro, reso sacro dalla presenza (o dalla manifestazione) del Dio, privo di segni umani; poi la comunità ha segnato il luogo sacro con un suo edificio, il tempio, poi il segno del tempio, rimasto a testimoniare l’antica devozione per il sacro, si è staccato dal luogo dove sta il Dio ed è stato costruito dove stanno i devoti. Il tempio ora rinnova il rapporto tra la comunità e Dio ma prescinde dal luogo in cui ciò è avvenuto, costituisce in sé un simulacro di luogo sacro, un simbolo fatto dagli uomini per gli uomini che rappresenta una sede del rapporto degli uomini riuniti in comunità con ciò che è altro dall’uomo. I templi si diffondono, non sono più la segnalazione di una meta per il pellegrinaggio al luogo sacro (precedente al tempio), sono una testimonianza dell’esistenza diffusa di comunità che desiderano un contatto con il sacro, sono un sacro pret-a- porter, un servizio alla comunità. Non è un caso che nell’amministrazione civica i luoghi di culto siano considerati servizi alla residenza.

Dalla scoperta alla fabbrica del sacro

Con queste tre vie deliranti, che cioè escono dal solco del rapporto originario con il sacro, il paesaggio che noi conosciamo è privo di una consistente traccia per ritrovare luoghi dove avere un’esperienza di senso del sacro, mentre è denso di simboli del comportamento liturgico della comunità. Quando, oggi, questi segni umani sono acquisiti nel nostro senso del paesaggio come significativi della sacralità è evidente che siamo di fronte ad un terzo tipo di senso del sacro, ben diverso dal primo al quale abbiamo sino ad ora fatto riferimento.

E quanto più il primo senso, quello del rapporto vivo e diretto con l’alterità è sfuggente, privo di segni, lontano tanto che non ne conosciamo l’esperienza, e quanto più il secondo senso, che aiuta a ritrovare una via con fatica e fortuna, richiede una particolare attitudine e testardaggine per consentire un’esperienza, tanto più al contrario il terzo senso del sacro trova facile soddisfazione, nell’evidenza dei segni del costruito, ben relazionato con il sistema delle testimonianze della storia della comunità, vissuto nel comportamento quotidiano, compreso da tutti come simbolo della comunità stessa più ancora che del suo rapporto con il sacro.

Dunque con questo passaggio siamo alla fabbrica del sacro: non lo dobbiamo più trovare, lo produciamo, o meglio produciamo i suoi simboli. Noi architetti siamo da migliaia di anni incaricati di produrre luoghi che riproducano il senso del sacro. Anzi l’architettura stessa fonda la sua ricerca più nobile sulla domanda di sacro delle comunità che va servendo.

Per lo più ci si limita a tentare di riprodurre in senso del sacro in un interno, o comunque in uno spazio confinato, che viene controllato in ogni suo aspetto, di cui si regolano le prospettive e gli ingressi, l’orizzonte dello sguardo e gli effetti della luce. Il paesaggio rimane esterno al lavoro artistico di riproduzione del sacro. Nel paesaggio si segnala che in quel punto c’è una riproduzione di sacralità. E per segnalare meglio si scelgono siti di particolare evidenza, forme di particolare differenza per una maggiore leggibilità, proporzioni di particolare emergenza.

E dove questo lavorio dura secoli e occupa le migliori menti ed energie il paesaggio si ripolarizza, ritrova una rete di punti di riferimento, non necessitati dagli eventi di un rapporto con il sacro incontrollabile e alieno, ma pianificati, integrati nel sistema dei segni dell’insediamento, parte non trascurabile del patrimonio che si trasmette nelle generazioni: nel paesaggio culturale il senso del Sacro si fa senso della Storia.

E la Storia è quella della comunità insediata, che rappresenta nella trama del paesaggio plasmato dal suo lavoro l’ordito dei segni della sua liturgia e della sua devozione.

Si scinde quindi la ricerca del senso del sacro dalla devozione. E questa, isolata, diviene una attenzione ai valori più alti di riferimento della propria vita personale e sociale: non ha più come riferimento il Dio in sé ma la testimonianza di altri uomini, il loro martirio. I due desideri erano uniti nella pratica del pellegrinaggio, che produceva, tra l’altro, la conoscenza di paesaggi straordinari, memorie e immagini interculturali feconde per innovare culture stazionarie e prive di un’idea della varietà del mondo. La ricerca del sacro si accompagnava all’esperienza dei paesaggi dell’uomo.

Oggi quello devozionale è solo uno dei mille turismi in cui specializziamo il nostro tempo libero, per noi non è più importante il paesaggio del viaggio ma quello della meta. E’ sulle nuove mete che dobbiamo puntare l’attenzione: la devozione verso i luoghi eccezionali della storia porta alla sacralizzazione dello spazio di eventi umani sublimi per l’orrore, paesaggi di cui si deve fare esperienza perché il loro senso non è racchiudibile in un’immagine, è incomprensibile via televisione. Fatto straordinario nel sovraccarico di segni che ci circonda, sono paesaggi indicibili perchè la sacralità si manifesta attraverso la violenza dello spazio vuoto, la perdita dei segni: sono Auschwitz, sono Ground Zero.