Chi si fa carico di curare il paesaggio in una società post-rurale, quando la montagna viene abbandonata, e il centro delle città non ha più valore identitario per i suoi abitanti ma per altri, con presenze brevi e continuamente sostituite?

Sento dire “cura del paesaggio” e mi vengono in mente le giornate di tarda primavera, in montagna, quando bambino “aiutavo” le corvées che mobilitavano interi paesi per ripristinare i sentieri e i canali, sistemare i terrazzamenti, ripulire i pratopascoli. Erano azioni collettive che riproducevano in grande i comportamenti e gli usi delle pulizie di Pasqua: tutti a rassettare il proprio territorio come si faceva per le camere e le stalle dopo i letarghi invernali.

La casa e il territorio erano considerati “naturalmente” patrimonio: la prima famigliare, il secondo comune. Era ovvio preoccuparsi della manutenzione di entrambi, essendo chiaro che il patrimonio serve funzionante, non perché costituisca rendita, ma perché rimanga efficiente come strumento produttivo. Essenziale. Ai tempi delle comunità rurali si ha cura del proprio territorio, come nel borgo un falegname tiene affilati i propri attrezzi, o cinquant’anni fa un viaggiatore revisionava la sua auto e oggi un hacker aggiorna i propri files. La differenza, molto importante, è che il territorio è un bene comune, e che nessuno si sogna di privatizzarlo: provate a chiedere a un uomo di mare dell’idea di vendere le spiagge….

L’attenzione delle comunità alla funzionalità del territorio è complementare ad un senso del paesaggio che rassicura e stabilizza, che fornisce valori condivisi, segnali per la memoria collettiva da tramandare ai figli. Il paesaggio proprio dei contadini ha una sintassi basata su segni minuti ma fermi, duraturi, che raccontano vicende per loro risapute. Sono memoria del difficile rapporto con la natura (le cappelle sul bordo delle aree alluvionali, il ponte “del diavolo”, il bosco intoccabile perché protegge dalla valanga); sottolineano la sapiente “location” dell’insediamento (il campanile visibile da tutto il contado, la strada che divide il versante dei seminativi dalla piana irrigua, il nucleo di case di pescatori colorate per segnalare la cala approdabile); evidenziano le infrastrutture fondamentali (i filari a bordo della rete irrigua o di scolo, i muri dei terrazzamenti in cui sono inserite ad arte le stradine di accesso, il viale – l’unico con ruolo simbolico- che porta alla tenuta nobile, al santuario o al cimitero).

Altri aspetti del senso del paesaggio rurale tradizionale sono paradossalmente affidati proprio all’assenza di segni: in particolare il senso di sicurezza dato dal bene comune è talmente implicito da non aver bisogno di essere visibile. Il paese tradizionale non ha recinzioni, addirittura il catasto è orale e spesso i termini sono andati perduti, le funzioni comuni (i forni, le fontane, i depositi, i mulini) sono ospitate in edifici poco emergenti, salvo la chiesa, che appartiene ad un sistema simbolico “d’importazione” e quindi è codificato .

E’ il paesaggio del borgo e della città che ha bisogno di segni: la scenografia delle porte, delle architetture progettate, degli spazi pubblici simbolici. E’ una necessità che deriva dallo scambio, dalla necessaria compresenza di “foresti” con gli abitanti, dalla base interculturale che è implicita nel sistema urbano anche tradizionale, fondato sul commercio. C’è bisogno di segni perché la città è all’opposto del mondo rurale autoreferente, lontani dalla massima del Tao “beato il contadino che guarda dal proprio versante gli abitanti dell’altro paese sul versante di fronte, li saluta e viene ricambiato, e non è mai stato a trovarli”, là dove si pensa che tutto il mondo è paese, e che quindi non c’è bisogno né di muoversi né di rappresentare il paesaggio.

Oggi in Europa siamo tutti cittadini, a partire dallo sguardo e dal comportamento: anche nella più remota campagna ci rappresentiamo, mandiamo ai portali di diffusione sul web i progetti delle nostre case campestri, ci appropriamo del paesaggio rurale fotografandolo in ogni verso. Siamo più esploratori che abitanti, scorrattiamo più che restare, ci impegniamo più nella rappresentazione che nella sostanza.

Ma anche della forma mentis in cui si è sviluppata la retorica della città tradizionale abbiamo dimenticato alcuni aspetti fondamentali: non pensiamo più in termini di bene comune (quel senso di impresa collettiva che ancora dà il nome all’istituzione di governo della città italiana); non ci interessiamo dello spazio pubblico, né come progettisti né come fruitori; non teniamo conto della durata degli oggetti che compongono il paesaggio urbano, ma siamo mobilitati solo dalle novità, dalle trasformazioni, dagli eventi.

Ma soprattutto si è rotto l’anello fondamentale che teneva insieme l’abitante col produttore: la campagna e la città erano proprietà culturale delle comunità che le abitavano perché erano sentite come il prodotto di un lavoro che continuava da molte generazioni. Il senso del patrimonio territoriale era rafforzato dalla continuità delle competenze e dalla condivisione delle modalità operative: aver cura dei campi e della città era un segmento importante del processo produttivo fondamentale del mondo preindustriale. Era un mondo dotato di un sapere e di una capacità di “presa in carico” collettiva che si è consolidata nei secoli e che ha costituito l’identità delle genti contadine e di quelle città antiche che oggi ammiriamo.

Oggi anche gli abitanti stabili sono solo fruitori, gli agricoltori che hanno il controllo di un intero ciclo produttivo sono rari. Quei pochi continuano la tradizione di manutenzione del territorio che utilizzano, ma ovviamente non basta. Nel mondo industriale e postindustriale mancano le ragioni di interesse perché le collettività si sentano coinvolte nella cura del paesaggio per il territorio rurale in abbandono (ormai troppo distante dalle esigenze diffuse), per la città piena di city-users temporanei (ormai con culture e comportamenti da ospiti non coinvolti), per le sterminate periferie ( ormai residenza di quasi tutti, dove però si abita controvoglia).

Dunque la mancanza di cura del paesaggio non è prodotto di una moderna accidia o di qualche altra soggettività sociale, a cui porre rimedio con un po’ di buone regole e di richiami all’etica della sostenibilità. E’ piuttosto uno degli esiti nefasti di un processo strutturale profondo, che da almeno un secolo sta modificando irreversibilmente la società dell’Occidente, sradicandola dai territori, non più considerati come mezzi di produzione delle comunità e quindi non più curati.

Oggi, persa la connessione tra territorio e operatività quotidiana, pensiamo alla manutenzione come atto dovuto dello Stato nei confronti delle comunità locali: ad esempio la sicurezza idrogeologica si paragona sempre più spesso alla difesa dei confini. La difesa è ritenuta anche dalle ideologie più liberiste uno dei temi propri dello Stato centrale, ma le democrazie insistono sull’esercito di popolo, come garanzia da tentazioni golpiste. L’avanzare dell’ipotesi di eserciti di mercenari per assolvere al compito della difesa appare pericoloso quando il ricordo delle dittature è fresco. Lo stesso senso di disagio etico si dovrebbe far sentire quando pensiamo di affrontare la manutenzione del territorio con cure di Stato, con la Protezione civile che agisce d’urgenza, ex post, e con poteri speciali.

Ma ormai domina l’ideologia dell’ “io pago (le tasse?) e voglio essere servito”, investendo questioni che riguardano direttamente casa nostra, e che recano implicita la rinuncia a controllare i processi, assicurandoci semmai contro i danni senza prevenirli. Così non ci rendiamo conto di abdicare alla proprietà culturale della risorsa basica costituita dal territorio, proprietà che però implica anche una responsabilità, come sintetizza la parabola evangelica dei talenti. Questa rinuncia è generata e genera un processo di degrado etico e politico che incide direttamente sul nesso fondamentale dell’identità, quello che è l’asse portante del viaggio di Ulisse, che dà un valore rilevante al senso del paesaggio “proprio”, alla relazione (culturale prima che economica e funzionale) tra abitare e luoghi.

Quindi oggi dobbiamo reinventare non soltanto le modalità operative della sostenibilità del paesaggio, ma soprattutto individuare i nuovi valori di riferimento perché la cura del paesaggio sia riconosciuta come processo di interesse diffusamente sentito, meritevole di investimenti sistematici in energie e tempi.

Ma sia per l’assunzione collettiva di responsabilità sia per la sistematicità degli investimenti, la crisi ha fatto emergere una debolezza profonda, forse più italiana che europea, che comunque oggi paralizza: l’individualismo e la miopia rispetto al futuro limitano le forze su cui contare, riducono il grado di “viralità” delle iniziative soprattutto quando si tratta di impegni di lungo periodo. Il paesaggio ha contato per 40 secoli sulla dedizione di intere popolazioni che si tramandavano le buone pratiche di cura e coltura di padre in figlio; oggi la capacità di impegno è semmai individuale, fatica a trovare partner e (quindi) dura qualche anno, se va bene.

Dunque il problema si sposta a monte, e per affrontarlo occorre la ricerca di condizioni socioculturali e di temi di interesse che si propongano come terreni di coltura, dove più facilmente ospitare e far crescere microimprese che investono sul paesaggio, dove il contagio virtuoso di queste iniziative più facilmente si propaghi, in cui ci siano attese diffuse di cambiamento che provochino il rilancio del lavoro iniziato da altri e lo sviluppo nel tempo delle imprese.

Non è utopia: è successo ad esempio per i centri storici, in Italia, durante la scorsa generazione, quando sulla base di pochissimi esperimenti isolati e di bandi di intellettuali e di studiosi, si è progressivamente innescato un processo virtuoso di valorizzazione, che in 30 anni ha portato migliaia di comuni a ritrovare la propria identità paesistica e culturale nel nucleo storico, recuperato e spesso rivitalizzato. E’ successo, in questa generazione, al progetto Slow food, che Petrini porta avanti da un quarto di secolo e che sta mostrando una capacità eccezionale di espansione territoriale e di coinvolgimento imprenditoriale. Nel panorama italiano, restio a ogni innovazione radicale, il manifesto di Slow food non solo ha trovato sostenitori e operatori che lo praticano, ma ha allargato i termini del tema dell’alimentazione, ha tratto le debite conseguenze dai comportamenti virtuosi nelle pratiche produttive sul territorio, sta cominciando a incidere sul paesaggio, per ora rurale, proprio a partire dalla manutenzione e dalla sostenibilità della risorsa, la Terra Madre.

Esperienze socioculturali di questo calibro dimostrano che si possono innescare processi di grande portata, ma occorre mirare ai temi cardinali dell’intero processo di “presa in carico” collettiva e duratura del territorio. Occorre far centrare l’attenzione sugli aspetti primari, basici, delle risorse paesistiche del nostro paese, e riportare in primo piano la sensibilità diffusa che ancora è presente. Solo in queste condizioni di contesto culturale e di “domanda sociale” maturano i motivi di convenienza e d’interesse perché molti soggetti pubblici e moltissimi soggetti privati s’impegnino con continuità a valorizzare il territorio e a cercare riscontro positivo di queste azioni nel comune senso del paesaggio.

D’altra parte sembra modificarsi l’atteggiamento generale nei confronti del paesaggio, nelle sue componenti psicologiche e culturali: alla prevalente fruizione estetica delle scorse generazioni (a partire dal “purovisibilismo” di crociana memoria) si va sovrapponendo un diverso modo di “fare”, più interattivo e vivace, che pretende di avere esperienze sensoriali più complete, di agire nei luoghi. Questo attivismo assume un piglio pericoloso quando diventa pressione pesante in settori delicati (la fila per scalare la vetta alpina, la congestione di pedoni nei vicoli della città antica, l’estinzione dei prodotti ittici “di nicchia” per la domanda conseguente al loro lancio slow-food). Ma la stessa pulsione culturale diventa anche la fonte di un volontariato fondamentale per i programmi diffusi di cura del territorio, soddisfacendo il piacere di abitare con forme e modalità che appaiono nuove, ma sono di fatto quelle più essenziali: tornare all’allevamento, delle piante, degli animali, dei figli e alle condizioni che rendono possibile un progetto di lunga durata. La modalità più antica, ma che pare più nuova in una generazione nata sotto il segno dell’individualismo, è quella della collaborazione intorno a progetti, formando gruppi con un senso condiviso di beni comuni non astratto ma tangibile, corredato di know-how e di competenze specifiche.

Si tratta di un processo complesso, che fortunatamente muove da una situazione del paese in movimento, piena di spunti e di iniziative territoriali, pur micro e poco coordinate, di cui occorre trovare i bandoli, le occasioni e gli spazi culturali e istituzionali adatti a innescare l’agglutinazione, come sono stati i monumenti identitari per la valorizzazione dei centri storici e il buon mangiare per l’agricoltura qualificata.

Guardando ai motivi profondi del disagio che ha mosso quelle iniziative si possono trarre alcuni spunti per accorpare e mettere a sistema le attività diffuse di sensibilizzazione e di valorizzazione sui temi del paesaggio.

Sono buoni terreni di sperimentazione gli ambiti di interesse di molte iniziative recenti che si muovono a partire dalle crisi dei due pilastri operativi di governo del territorio: quello dell’urbanistica e quello dello sviluppo locale.

L’urbanistica tradizionale, dopo aver ospitato le innovazioni prima del recupero urbano e poi della riqualificazione, per le quali non era minimamente preparata, misura oggi il proprio fallimento con il tema delle periferie, che si sono prodotte proprio nelle perversioni dei piani regolatori classici, e che non sembra possano trovare rimedio se non con un cambiamento drastico di impostazione. Il contenimento del consumo di suolo e il consolidarsi di una rete di aree protette periurbane sembrano andare nella direzione giusta, ma tutti sappiamo che il placarsi della furia edificatoria delle nostre città non è dovuta tanto ad una nuova ed efficace generazione di regole quanto allo sgonfiarsi della bolla immobiliare, che nel mondo occidentale ha di fatto bloccato da 5 anni tutti i cantieri. In questa calma innaturale (che temiamo sia simile a quella dell’occhio del ciclone) si muovono spontaneamente iniziative di tipo del tutto diverso: dai movimenti per gli orti urbani alla valorizzazione dell’agricoltura a ridosso del costruito, dal recupero di aree dismesse o bonificate alla formazione di centri di eventi culturali e di manifestazioni in aree sinora marginali e sconosciute, fino alla ricerca di un’accessibilità ciclopedonale per le aree verdi e i beni culturali.

Si tratta di gruppi locali, spesso riuniti proprio intorno ad iniziative che hanno per comune denominatore la ricerca di servizi e spazi aperti per il tempo libero, per lo più nell’ambito delle fasce periferiche e periurbane. E’ una domanda che si forma nelle conurbazioni maggiori, in cui i cittadini soffrono la mancanza di relazioni con i paesaggi aperti.

La pressione sulle aree periurbane aumenta quando la crisi riduce la mobilità e quindi i comportamenti coatti del weekend sulle autostrade: così sono più numerosi i cittadini che tornano ad apprezzare il verde, le mete culturali o enogastronomiche fuori porta, gli itinerari a portata di bicicletta. Se questo trend si consolida, la rivalutazione collettiva delle aree aperte di bordo urbano è forse il miglior antagonista alla pressione urbanizzativa cieca, che ha dominato l’attribuzione dei valori territoriali negli ultimi 60 anni.

L’intero sistema delle rendite si riassesta se nella cultura diffusa prende corpo un senso della qualità della vita urbana che comprende anche gli spazi aperti, che diventano componente importante della città, come i servizi e le reti infrastrutturali. Le finestre aperte su spazi verdi diventano fattore di apprezzamento delle abitazioni e degli uffici; l’accessibilità “dolce” e sicura diventa elemento qualitativo per gli abitanti anziani o minori e riduce i costi della vita quotidiana in città, così come il diffondersi di attività di loisirs a basso tenore di attrezzature; le macchie boscate, le aree esondabili e le fasce permeabili riducono, in particolare per gli edifici più prossimi, gli effetti nefasti del cambiamento climatico e dell’insostenibile impronta urbana.

E’ un nuovo tipo di servizi urbanizzativi di cui si sente il bisogno, che di fatto la massa dei cittadini è disposta a pagare (in denaro o in lavoro e imprenditoria) ma che non si generano da soli: richiedono un disegno del Piano attento, nuove alleanze tra produttori e fruitori e tra pubblico e privato per ottenere adeguate efficienze gestionali. Non basta riservare inedificato qualche lotto: occorre integrarli da una parte con il bordo costruito e dall’altra con il sistema agronaturale della campagna aperta circostante, assicurare un minimo di infrastrutturazione e soprattutto progettare anche la manutenzione e la cura in modo sostenibile e duraturo.

La mancata attenzione agli aspetti gestionali post-intervento è un male tutto italiano, dove manca una tradizione di buone pratiche manutentive e di collaborazione pubblico-privato. Dobbiamo imparare dalle numerose esperienze nordeuropee o americane, che dimostrano da decenni che la cura del territorio periurbano può essere attuata in buona parte dai fruitori stessi organizzati in cooperazione con gli agricoltori locali, a costi minimi per l’ente pubblico ma sotto il suo monitoraggio e controllo.

I programmi di sviluppo locale nelle zone rurali svantaggiate soffrono la crisi in modo più drammatico rispetto ai piani delle aree più densamente urbanizzate. Nei contesti marginali la mancanza di cura e di manutenzione del paesaggio è solo uno degli effetti nefasti dei processi di abbandono che stanno demolendo da alcuni decenni l’insediamento montano nel Paese. Ad essi si è aggiunto il blocco della finanza locale, che ha significato il prosciugarsi delle risorse pubbliche che assistevano territori deboli e addirittura la destrutturazione delle istituzioni d’area vasta, dalle Comunità montane alle Province. Anche nei pochissimi casi in cui è maturata una nuova offerta di prodotti (quasi ovunque turistici) non del tutto assistita, la crisi, incidendo anche sulla capacità di spesa dei cittadini che costituiscono la domanda potenziale, impedisce quasi sempre di raggiungere la soglia minima di sopravvivenza per le nuove attrezzature.

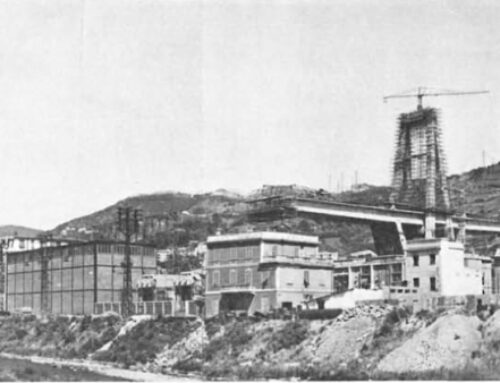

Sono rari i luoghi in cui la crisi fa emergere la possibilità di utilizzare risorse trascurate, non perché queste manchino (anzi), ma per l’assenza di una capacità minima del territorio di reggere programmi di valorizzazione senza un robusto aiuto in una lunga fase di avvio, aiuto che può venire solo dalla capacità di traino degli investimenti pubblici. D’altra parte è evidente che l’ipotesi da anime belle, che l’abbandono della montagna favorisca un salvifico ritorno della natura, è realistica solo in tempi molto lunghi. Nei decenni intermedi, dove manca la cura rurale del territorio, il disastro idrogeologico si aggiunge alla perdita delle risorse abitative e produttive e alla crescente inaccessibilità dei luoghi.

In questa situazione strutturalmente critica sembrano resistere sul territorio, più dell’assetto fisico, i segni e gli affetti. Il paesaggio rimane amato (in particolare dalle famiglie degli ex abitanti, ora in veste di turisti) e torna ad essere importante il ruolo delle emergenze segniche, per lo sguardo cittadino e non contadino: ci si accorge delle costruzioni fuori luogo o fuori scala, si valorizzano le viste in cui il paesaggio tradizionale è integro o quelle con inserti calibrati di modernità. Sul rischio di adulterazione del paesaggio si scatenano piccole guerre e sorgono comitati del No; i sindaci si trovano spesso a dover mediare o a prendere parte a battaglie ideologiche intorno a questioni estetiche che assumono il livello di scontri etici appassionanti.

Nella stagione difficile per le strategie di sviluppo dei territori marginali emerge qualche esempio virtuoso nelle comunità che hanno saputo farsi una bandiera con interventi spot, indicando con segnali di vivacità la possibilità di strade alternative, di offerte culturali e qualche volta etiche, attrattive per i cittadini delusi dall’ambiente urbano.

Si tratta spesso di piccoli comuni o quartieri periferici che hanno saputo valorizzare le proprie risorse con buoni progetti di architettura, mentre in qualche caso invece si cominciano a leggere gli esiti positivi di lavori più strutturali e strategici, che muovono dalla rivitalizzazione del paesaggio condotti da gruppi di produttori di nuova generazione e da programmi di gestione integrati, frutto della collaborazione tra più soggetti pubblici e privati.

Il comune denominatore di queste esperienze è la prevalenza degli aspetti gestionali ed operativi su quelli formali, che comunque non vengono trascurati, ma sono supporto e non obiettivo dell’intervento. Alla base della valutazione positiva quindi non stanno solo le qualità architettoniche e la valorizzazione del paesaggio, ma soprattutto la sostenibilità economica delle sperimentazioni e la loro efficacia nel generare sviluppo locale non effimero, in termini di lavoro, di attrattività turistica, di produzioni tipiche.

Un interessante osservatorio di questo tipo di iniziative è il Premio del Paesaggio europeo, le cui selezioni in Italia hanno evidenziato il crescere potente di esperimenti che partono dalle periferie del territorio ma vanno delineando un modello di comportamento di grande interesse, sia per gli enti locali che per i soggetti del III settore, ormai insostituibili protagonisti dei programmi di cura del territorio. Il modello produttivo delle aziende confiscate alle mafie di Libera, la riqualificazione urbana di Carbonia, l’autonomia gestionale dei Parchi della Val di Cornia, vincitori nella selezione italiana nelle scorse edizioni del Premio del paesaggio, sono stati riconosciuti come interventi esemplari dal Consiglio d’Europa, per la sperimentazione attivata e la potenza etica della proposta.