In quali dinamiche del nostro equilibrio interiore fluisce il rapporto paesistico? Abbiamo provato a sintetizzarle in tre azioni: abitare, esplorare, contemplare, che devono essere soddisfatte nel loro insieme, in tempi e spazi anche diversi

In quali dinamiche del nostro equilibrio interiore fluisce il rapporto paesistico? Abbiamo provato a sintetizzarle in tre azioni: abitare, esplorare, contemplare. Abbiamo anche ipotizzato che ciascuno possa ottenere l’integrazione del “benessere paesistico” solo soddisfacendo i requisiti di tutte e tre le azioni, in tempi e spazi anche diversi, comunque in un cocktail, anche se le proporzioni fra le tre parti variano a seconda delle biografie culturali e sentimentali e delle situazioni personali. Dunque, ad una valutazione ingenua si direbbe che il paesaggio terapeutico sia quello che reintegra il benessere di ciascuno, alterato e scomposto per la domanda insoddisfatta di paesaggio da abitare, o da esplorare, o da contemplare.

Materiali terapeutici senza paesaggio

Gli etimi inducono ripensamenti e soprassalti nel corso ordinario delle idee. In greco “terapeo” ha come primo significato “servire”, “essere al servizio in posizione subalterna”. “salus” invece, condivide con “salvus” la radice sanscrita sarvah., che comporta “unità, interezza”.

Dunque la terapia come servizio d’ausilio per riprendere la salute, cioè un aiuto a chi si è scomposto, per recuperare la propria unitarietà, per ricomporsi in unum.

Allora, se rispettiamo il significato primo, un paesaggio “terapeutico” è un paesaggio che svolge un servizio d’appoggio, e, dato che nell’uso comune “terapia” è un servizio per la salute, è un paesaggio che aiuta a recuperare una sanità alterata, un equilibrio perso, un’identità olistica in crisi.

Questa dimensione fondamentale è significativamente diversa da quella della medicina ottocentesca, che, in un melting pot di romanticismo e di positivismo, raccoglie la tradizione classica dei luoghi di salute. Si tratta per lo più di luoghi reputati salutari perché fonte di materiali terapeutici non trasportabili. Sono storicamente acque o fanghi; inoltre le nuove scoperte dell’igienismo portano in auge qualche proprietà per le arie degli ambienti più naturali: alle terme si aggiungono i sanatori montani, gli stabilimenti dei bagni per il carico di jodio aleggiante.

I siti dove sono presenti le sfuggenti materie ritenute terapeutiche diventano sede di società fittizie e slegate dal tempo ordinario e dai luoghi conosciuti. Da una parte la tipologia delle “colonie”, con quella componente prescrittiva lievemente sadica della cura “socialmente utile”, con i suoi comportamenti collettivi da caserma, che erodono ogni versante ludico e di piacere fruitivo. D’altra parte la tipologia delle terme, con gli ozi fuor di casa che hanno precedenti solo nel clima sospeso e mondano del Viaggio in Italia degli aristocratici mitteleuropei o anglosassoni.

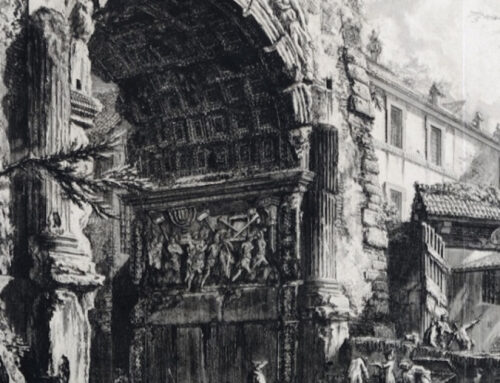

“Passar le terme” indica, nei fasti di fin de siecle, più un tempo che uno spazio, un modo di svolgere riti societari a cui i luoghi si acconciano, riproducendo simulacri di città fantastiche e giardini sognanti in campagne per lo più fangose, puzzolenti e poco fascinose, se si fa eccezione per le frequenti tracce archeologiche di chi aveva preceduto di un paio di millenni queste pratiche terapeutiche.

Il paesaggio delle terme, come quello delle colonie e dei sanatori, è per lo più inventato, estraneo al territorio circostante, anzi costruito in modo tale da rendere meno comunicante possibile il senso dei luoghi interni rispetto a quelli esterni.

E’ un paesaggio di fondazione come l’urbs romana di provincia, come gli odierni villaggi turistici. Ha le caratteristiche generali che Augè definisce come proprietà dei non-luoghi, ovvero degli ambienti significativi che assumono il loro senso, pur potente e diffusamente riconosciuto, entro una rete di riferimenti delocalizzata. Anzi, come per i non-luoghi del moderno studiati da Augè, è importante che il senso delle “istruzioni per l’uso” che derivano da quei complessi sia tipologico e non individuale, sia riferito alle terme nella loro generalità e non a quelle di Marienbad o di Aix-le-Bain. Infatti se si prendono le mosse dalla letteratura e dalle immagini che arte figurativa e cinema ci rimandano, le terme nel paio di secoli scorsi svolgono un servizio, ancor più che per la salute, per l’identità sociale: agevolare l’auto riconoscimento di una società altoborghese e aristocratica.

La terapia salutistica delle acque diventa quindi pretesto per appuntamenti identificativi di una società che, trabordando dalle città e addirittura dai paesi d’origine, comincia diffusamente a farsi internazionale. E per questo richiede reti securizzanti, spazi in cui è facile riconoscere regole simili e comportamenti codificati per tutti quelli che li frequentano, con riti e liturgie uniformi e generalizzate in tutta Europa: come per i templi della musica, i transatlantici e i cimiteri monumentali.

Ancora più astratto dai luoghi il tipo della “colonia” e del “sanatorio”, immerso fisicamente nello spazio “salutare” (il bosco montano, la riva del mare) ma di fatto staccato dal paesaggio complessivo, dalle relazioni con gli abitanti: un complesso edificato con il suo recinto ritagliato dal resto. Anche qui il termine “colonia” riecheggia separazioni, insule chiuse e incomunicanti con l’intorno: il contrario del paesaggio, nel senso che gli attribuiamo secondo la Convenzione europea.

Dunque non si tratta propriamente di paesaggio terapeutico quello che si fruisce presso i “materiali terapeutici” inamovibili e i loro “insediamenti produttivi”.

Se riportiamo il paesaggio alla sua dimensione complessiva, interattiva con i luoghi e con la cultura degli abitanti e dei fruitori, il campo di riflessione sull’aggettivo “terapeutico” diventa più complesso e intrigante.

La terapia si porta dietro un concetto di salute, che ben si attaglia, se ci riferiamo agli etimi iniziali, ad una relazione olistica, integrale, di ciascuno con il paesaggio.

Ma in quali dinamiche del nostro equilibrio interiore fluisce il rapporto paesistico? Abbiamo provato a sintetizzarle in tre azioni: abitare, esplorare, contemplare.

Abbiamo anche ipotizzato che ciascuno possa ottenere l’integrazione del “benessere paesistico” solo soddisfacendo i requisiti di tutte e tre le azioni, in tempi e spazi anche diversi, comunque in un cocktail, anche se le proporzioni fra le tre parti variano a seconda delle biografie culturali e sentimentali e delle situazioni personali.

Dunque, ad una valutazione ingenua, che chiede venia per il dilettantismo agli psicologi e agli antropologi, si direbbe che il paesaggio terapeutico sia quello che reintegra il benessere di ciascuno, alterato e scomposto per la domanda insoddisfatta di paesaggio da abitare, o da esplorare, o da contemplare.

Ovviamente non si tratta di luoghi ma di loro caratteri, di proprietà terapeutiche immateriali che, opportunamente composte in un “preparato di paesaggio” da assumere lentamente durante tutta la vita, possono curare i disagi del “mal di abitare”.

Paesaggi terapeutici per rimediare il mal d’abitare

‘Abitare, e’ sentirsi a casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora, tra le cose che dicono il nostro vissuto, tra volti che non c’e’ bisogno di riconoscere perche’ nel loro sguardo ci sono le tracce dell’ultimo congedo.’

Umberto Galimberti, 1994.

‘Vorrei che esistessero luoghi stabili, immobili, intangibili, mai toccati e quasi intoccabili, immutabili, radicati; luoghi che sarebbero punti di riferimento e di partenza, delle fonti:

il mio paese natale, la culla della mia famiglia, la casa dove sarei nato, l’albero che avrei visto crescere (che mio padre avrebbe piantato il giorno della mia nascita), la soffitta della mia infanzia gremita di ricordi intatti…

Tali luoghi non esistono, ed è perchè non esistono che lo spazio diventa problematico, cessa di essere evidenza, cessa di essere incorporato, cessa di essere appropriato. Lo spazio è un dubbio: devo continuamente individuarlo, designarlo. Non è mai mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo.’

Georges Perec, 1973.

Sia Perec che Galimberti parlano di casa, quella conosciuta per prima, quella che Bachelard già negli anni ’50 pone al centro della sua “poetica dello spazio”. Parlano di una mancanza, che è forse l’aporia originale, il nostro fondamentale malessere di moderni e di sradicati.

L’urbanità, la mobilità, la globalizzazione hanno arato col vomere profondo quel terreno consolidato su cui erano cresciuti i riferimenti di un’intera civiltà ferma, che aveva dissodato montagne e deserti pur di stabilirsi, di porre radici, di esorcizzare la morte pensando che figli e nipoti vedranno la stessa terra che hanno visto i padri.

Contro il malessere della nostalgia esistenziale di casa, il fondamentale strumento terapeutico è il permanere di paesaggi conosciuti, il far si che Ulisse riconosca la sua Itaca.

Va notato che nel poema Ulisse non riconosce subito le rive della sua petrosa isola, e non è riconosciuto da chi stava lì. Perchè era uscito dal paesaggio, non era cambiato con loro. Manca la sintesi olistica e vitale, che non ha bisogno di comunicazione esplicita e codificata perchè la comunicazione avviene per vie interne ed implicite. Quindi, mancando il senso non codificato, c’è bisogno di segni, è necessaria Athena che gli dica

‘Ecco il porto di Forchis, del vecchio marino

ecco in capo del porto l’olivo frondoso

e qui vicino l’antro amabile, oscuro […],

si questo è lo speco vasto, a volta, dove tu spesso

facevi alle ninfe ecatombi gradite (xiii, 345-348)’

e c’è bisogno che il porto, l’ulivo e il vasto speco siano stati lì ad aspettarlo.

Nell’Odissea le cose avevano aspettato, gli uomini no, e la loro morte è l’unico restauro possibile del paesaggio umano che Ulisse si aspettava da tanto tempo: mitica terapia d’urto.

Che cosa sarebbe successo se il paesaggio delle cose non avesse aspettato? Quale sarebbe stata la terapia per il “tradimento”? Ulisse, davanti al porto rifatto, all’ulivo tagliato, allo speco occluso, li avrebbe fatti ricostruire o sarebbe risalito sulla prima nave, diventando il primo eroe moderno, perso il paesaggio natio? Forse dall’Odissea sarebbe saltato subito nella Divina Commedia, non come peccatore di superbia, per la sua irrequietezza esistenziale, ma come vittima archetipica di un esilio dal paesaggio, così frequente nel moderno, ma allora tanto più tragico quanto più atteso e poi deluso.

In ogni caso il primo paesaggio terapeutico è quello che dura, che rimane riconoscibile: quello che ha una “sostenibilità sentimentale”.

Naturalmente la terapeutica durata del paesaggio non è carattere della pietra, non è riferita alle cose ma alle relazioni che progressivamente si intrecciano e man mano si stabiliscono con le cose, e che durano perché co-evolvono, assorbendo i cambiamenti delle stagioni vitali dell’una e dell’altra parte, dell’uomo e dell’ambiente.

Ma nel mito dell’eroe che ha costruito il proprio contesto, che ha fatto palazzo a partire dal letto nunziale e paesaggio a partire da una rada sicura, un ulivo a segnarla e una grotta amica agli dei locali, c’è anche un’altra fonte essenziale del benessere dell’abitare: del paesaggio ci si appropria.

Credo che questa “appropriazione” corrisponda al processo di “costruzione” di cui parla Heidegger, ponendolo in parallelo all’abitare, e che tanto noi architetti abbiamo strattonato a favore della fisica attività dell’erigere muri e metter tetti.

Il fisico costruire è una parte, e neppure la più importante, di questa appropriazione, che inoltre comprende un più vasto e profondo lavoro di costruzione culturale e psicologico, con il progressivo consolidamento di riconoscimenti e di simpatie.

Lungo l’Odissea l’eroe approda a una dozzina di spiagge simili alla petrosa Itaca, è ospite per mesi e anni in terre amiche e genti che lo vorrebbero trattenere, ma non si appropria di alcun luogo, come non si sposa ad alcuna donna. Nel mito si capisce che realisticamente il processo di appropriazione di persone e di terre è un lavoro complesso, poco ripetibile, che stabilisce lentamente e faticosamente relazioni sistemiche di lunga durata. E’ per questa fatica di costruzione, che si fa una volta sola, stabilendo il proprio regno d’isola e di moglie, che ben conosce e di cui vuole riguadagnare il prodotto, che Ulisse guarda al cambiamento come al tradimento.

Penso che uno dei malesseri del nostro moderno abitare sia il pervasivo senso di non avere patria, d’esser ospiti in paesaggi d’altri, e che questo malessere sia fortemente aggravato da un senso di impotenza, dato da una perdita di competenza a “far nostro” il paesaggio, a riconoscere olivi che segnano la rotta per il porto, nicchie dove raccogliersi in dialogo con i geni locali, a far letti e tetti per le nostre progenie. Come Ulisse peregriniamo per il mondo ma diversamente da Ulisse, soffriamo di una deprivazione: non abbiamo ferma l’idea di avere già una nostra propria patria, perché non l’abbiamo costruita, non abbiamo partecipato a stabilirne le essenziali relazioni paesistiche. Per tutta l’Odissea Ulisse esprime altre risorse, è uomo moderno che inventa e se la cava sempre, ma è eroe proprio per la dimensione quasi etica, direttrice in ogni situazione, dell’essere comunque re di un’isola, di padroneggiare un paesaggio da cui parte e a cui ritorna, che gli occupa la memoria e gli assegna comunque un’identità.

La potenza latente in tutta la saga dell’errare sta nel sapere cosa significa stare, avere una patria: è una competenza culturale che fonda la nostra civiltà: sapere come si fa ad abitare, averne sempre presenti i punti cardinali..

Nel nostro tempo questa competenza basica si affievolisce, soffriamo una violenta scomposizione sociale tra indigeni asserragliati in città inospitali e apolidi che le assediano, dove tutti comunque patiscono la sempre minore capacità a stabilire fruttuose relazioni paesistiche e la mancanza di luoghi di pacificazione.

Gli antichi investivano gran parte delle risorse comuni per consolidare la koinè tra gli uomini utilizzando in modo sostanziale anche il paesaggio: la testimonianza più alta è forse il teatro greco, scavato nel fianco del versante che guarda il mare, che raccoglie l’intera comunità, la suscita in riti di catarsi collettiva tenendola immersa in un paesaggio coinvolgente e raccolto ma anche sconfinato e potentemente espanso.

Per noi dunque, che viviamo un’epoca incapace di investire energie vitali su nuovi paesaggi (e su nuove koinè) , è massimamente terapeutico il paesaggio dove ancora si riconoscono queste competenze che derivano dall’abilità e dalla fatica depositata per farsi amico il genius loci. Sono luoghi e comunità dove crediamo di poter reimparare alcuni trucchi del mestiere di abitare:

– le parti da rispettare nel loro stato, a prescindere (come diceva Totò), perché essenziali per la caratterizzazione duratura degli interi luoghi. Sono le tanto amate cornici naturali, di mare, di bosco o di monte, i panorami che consentono di percepire continuamente l’antichissimo fascino dell’abitare sul bordo dell’inabitabile, che non dovrebbero essere appannaggio di pochi privilegiati, ma, come per il teatro greco, un bene collettivo fruito ordinariamente,

– le modifiche minime per addomesticare la natura con le cure e le regole per mantenere amichevole il rapporto nonostante il nostro intervento invasivo. La prima regola del giardiniere paradisiaco è proprio quella del massimo contenimento delle modifiche, che devono essere minime. Non solo per un’economia delle risorse e della fatica, come ci hanno insegnato gli antichi, ma per una sobrietà del costruire, una misura che sta implicita nella cifra di amicizia che vogliamo mantenere con la natura stessa: durano a lungo i rapporti in cui ciascuno sa stare al suo posto. Si possono trovare le tracce di queste culture della sobrietà nelle località di montagna non travolte dal turismo o dall’abbandono,

– l’avvedutezza della localizzazione; capacità di scelta ormai desueta, la cui mancanza è fonte di gran parte dei malesseri del moderno abitare senza amicizia per i luoghi. La perfetta morfogenesi dei paesaggi “umani”, innescata dalle localizzazioni antiche, oggi ci stupisce perchè fingiamo di non sapere la complessità di questo atto fondativo dell’abitare che da sempre richiede l’aiuto degli dei o della natura. Richiede un atto di umiltà e una richiesta di aiuto oltre il normale sapere: è un atto da sempre connesso al rapporto con il sovrumano, ma i cinesi tradizionali, più pratici di noi, che simboleggiamo tutto e consacriamo i nostri atti con semplici liturgie senza riscontri reali, ricorrono concretamente ad animali selvatici, che inseguono sinché questi non scelgono dove dormire, per individuare attraverso il loro potente istinto il sito di migliore fondazione dei nuovi insediamenti. Si possono trovare le tracce della “ordinaria” saggezza localizzativa divenuta modello insediativo in paesaggi ormai profondamente antropizzati, come le colline italiane, di Langa, di Montefeltro o di Chianti,

– le sagge pratiche di “omeopatia paesistica”, dove piccole dosi di sostanze simili ai veleni squilibranti aiutano a metabolizzare i cambiamenti ad essi dovuti. Sono i luoghi dove si è affrontato il nuovo evitando però ogni intervento sovvertitore dell’ordine precedente, tenendone i segni sotto l’egida del paesaggio più consolidato. Si possono trovare le tracce di queste pratiche, attraenti per la loro attenta relazione con le regole del contesto, nei centri storici rivitalizzati o negli sviluppi turistici di un secolo fa, in alcuni siti di villeggiatura montana,

– la funzione di segno esplicito, comprensibile entro un facile linguaggio naturale, che devono avere i manufatti, non in sé, ma secondo il ruolo che si vuole svolgano nel paesaggio, a partire dalla localizzazione. Distinguersi come segnali o viceversa star inseriti nel mucchio, senza emergere; avvicinare o viceversa allontanare, tener separato il dentro dal fuori (senza bisogno di recinti e steccati, buoni solo per gli animali): sono caratteri di appropriatezza segnica che decretano il ruolo e la effettiva godibilità dei monumenti, o semplicemente dei manufatti inseriti nel contesto, al di là delle foto sulle riviste e della firma dell’architetto.

Non si tratta quindi solo di avere a che fare con un paesaggio duraturo, ma di saper mantenere buoni rapporti con i luoghi nella durata, cioè di partecipare attivamente a quel processo di cambiamenti coevolutivi che le comunità insediate hanno insieme al loro paesaggio, nella costruzione del necessario per il proprio sviluppo e le proprie imprese. Nel nostro tempo, come abbiamo visto, questo equilibrio risulta difficile da ottenere: sembriamo incapaci di un’appropriazione amichevole e sostenibile dei rapporti con il territorio.

Il difficile coordinamento dei tempi e dei modi propri dei luoghi con quelli delle imprese di chi li frequenta è una delle fonti di maggiore contraddizione dell’abitare moderno.

La modernità è infatti incapace di darsi strategie di equilibrio con il contesto, e concepisce tale rapporto come inevitabilmente dialettico e oppositivo: il metro di valutazione delle relazioni tra sviluppo e paesaggio sono gli impatti.

Il paesaggio contemporaneo non presenta i segni di quello che sembrerebbe l’ovvio: una società che progredisce, nel vero senso del termine, non può che migliorare la valorizzazione delle proprie risorse, e non diminuirne l’efficacia per il proprio benessere. Invece i migliori paesaggi non sono, per noi moderni, quelli ricchi di segni della modernità, ma al contrario ci aiutano i paesaggi di segno più antico, dove il tempo conferma una pacificazione ormai consolidata. Nell’inseguire quei paesaggi di remota impronta, che ci aiutano a star bene, è come se ci fossimo arresi e dicessimo: non ci sappiamo fare, dobbiamo farci aiutare, ricorrendo ad una rendita da sfruttare, all’utilizzo delle fatiche pregresse degli avi che benevolmente danno i loro frutti di equilibrio duraturo.

Viceversa nel territorio che non reca i segni di un paesaggio pacificato, che mantiene aperto il contrasto tra sviluppo e identità, è diffuso un malessere profondo. Ne soffrono gli ospiti del gigantesco ambito di periferia, non città e non campagna, che copre ormai le nostre regioni metropolitane. Sono milioni che stanno in posti che non hanno costruito nè voluto, che non ne ricevono piacere nè socialità.

Ciascuno in queste condizioni ricorre a rimedi individuali, e questi peggiorano strutturalmente il malessere collettivo: da queste plaghe ci si allontana appena possibile, si riempiono le strade di auto e si vuotano i marciapiedi, si sosta solo in siti chiusi o si vivono vite notturne, perchè ormai deprivati di un senso del paesaggio da soddisfare: non è più al paesaggio che si affida la propria identità collettiva.

Un’interpretazione punitiva e colpevolizzante di questo stato di malessere indica il desiderio di sviluppo dell’uomo come peccato in sè, come fonte del contrasto inevitabile con il paesaggio duraturo (con la Natura, come sbrigativamente dicono gli ambientalisti).

Ma la storia della nostra civiltà induce a ritenere possibile una via di sviluppo che sia anche valorizzazione del paesaggio: se cerchiamo nelle nostre terre le tracce di un equilibrio gestito per secoli da uomini meno potenti e meno colti dei nostri contemporanei è perchè, a maggior ragione, possiamo pensare di poterlo ritrovare anche nel nostro tempo.

Sicuramente manchiamo di un buon diagnostico, che specifichi le condizioni odierne del nostro male, ma sappiamo che cosa avevano curato gli antichi, sappiamo almeno che i loro paesaggi sono stati luogo di convergenza positiva delle esigenze di sviluppo e di quelle di identità.

Sappiamo ad esempio che i paesaggi che “curano” questo malessere sono paesaggi vivi, sociali, formicolanti di attività e di costruzioni, che coinvolgono l’intorno, immaginati piuttosto nel Buon governo di Lorenzetti che non nei metafisici porticati di De Chirico. Sono relazioni positive che collettivamente si intrattengono con i luoghi, aiutate:

– da un comune e consolidato modello di percezione, che aiuta ad osservare le regole implicite per la loro efficace manutenzione,

– da una competenza dei costruttori ad accrescere e non a ridurre il valore del paesaggio in cui intervengono.

Sono paesaggi tessuti su territori, per intenderci, dove non ci si pone il problema se sia legittimo comprimere la libertà progettuale dettando regolamenti con norme per costruire bene; dove è chiaro a tutti che i crinali che si chiamano Bellosguardo non sono solo punti panoramici pregiati ma sono così chiamati anche per essere panorami ammirati; dove il normale prodotto del e per il lavoro è ritenuto valido solo se serve a star bene anche nel periodo di riposo, come si ottiene dai campi ben coltivati e dalle città ben costruite, dove l’architetto è felice di abitare nella casa che progetta.

Se ritroviamo tracce di questi comportamenti da Paradiso perduto solo nelle comunità statiche, che meno hanno subito le prepotenze della modernità, ciò non significa una scelta passatista, rivolta a Shangri-là irriproducibili, in estinzione nel nostro tempo.

Al contrario crediamo che sia possibile un modello moderno dell’abitare salutare, che si affermi come è avvenuto per la cura del corpo. Per il corpo, dopo secoli di incapacità a riscattarsi dal malessere, la cultura delle nuove generazioni, uscita dalla fame atavica e dalle carenze materiali, tende a dare importanza agli equilibri metabolici. Come per i cultori di comportamenti salutistici, così i nuovi comportamenti paesistici sono appropriati, sobri, rispettosi dei luoghi. Oggi solo alcuni li scelgono ma a breve vi saremo tutti costretti, volenti o nolenti, dalla riduzione delle risorse e dalla insostenibilità energetica e ambientale del nostro modo cicalante. E’ comunque importante dare senso a questi comportamenti non come una penitenza di digiuno ma come un modello terapeutico, lenitivo di malesseri profondi e introduttivo ad un più facile e meno faticoso rapporto tra ciascun abitante della terra e il contesto della propria vita.

Paesaggi terapeutici per dare luogo alla ricerca di altro

Il riconoscersi in luoghi durevoli e fatti “nostri” con un lavoro consapevole e una fatica manutentiva soddisfa il desiderio di protezione, postulato base dell’abitare. Ma nel mito d’Ulisse si descrive un equilibrio e una salute “olistica” raggiunta solo nell’insieme della vita dell’eroe, per il quale l’abitare pacificato costituisce il riposo del guerriero, conquistato a partire da una capacità originaria di appropriarsi del paesaggio, ma poi raggiunto con un lungo processo di ritorno, da luoghi altri rispetto all’abitare. Il paesaggio del ritorno ad Itaca non basta in sè a spiegare la potenza del mito. Per una completezza del protagonista manca comunque la prima puntata: manca l’Iliade, l’epica del partire per l’impresa di guerra. Per noi manca il paesaggio che soddisfi la mobilità, che dia campo all’irrequietezza del nostro essere cittadini del mondo.

In ogni caso, per Ulisse come per noi, la rassicurazione è solo un verso della medaglia dell’abitare il mondo, che reca sull’altra faccia l’esplorazione: una parola che nell’etimo ha impresso il senso del fluire, dello scorrere senza meta, fuori.

Bachelard, dopo molti intensi capitoli centrati sulla Casa, dedica un intero capitolo della sua Poetica dello spazio alla “dialettica del fuori e del dentro”, evidenziando la complessità simbolica del tema dei confini, della porta e in fin dei conti, del rapporto con l’Altro da sé.

Il bisogno di confrontarsi con l’Altro da sé è individuato dagli psicologi come la forza puissante della crescita del bambino, il motore del suo prender posto nel mondo. Piaget riconosce tale pulsione elementare come relazione fondamentale nella struttura stessa del rapporto psicologico con lo spazio.

D’altra parte la curiosita è lo strumento più organico della “strategia di Peter Pan”, quella condizione psicologica che Carotenuto mette tra gli ingredienti base del benessere psichico di ogni età.

Sulla spinta della stessa pulsione miliardi di persone nell’epoca post-rurale sentono il bisogno personale e sociale di conoscere altro oltre al proprio paesaggio, di aggredire culturalmente luoghi e codici diversi da quelli conosciuti, e alcune centinaia di milioni tra i più fortunati dedicano le loro risorse di tempo e di denaro al “turismo culturale”, che è poi una forma adulta dell’esplorazione infantile e adolescenziale, del Peter Pan che coltiviamo dentro di noi.

Si risponde così ad un bisogno profondo, non elementare ma evoluto e complesso, a cui si dedicano ingenti investimenti e la parte più pregiata del proprio tempo, quello scelto in quanto “libero”. I sociologi dedicano poca attenzione a questo aspetto della qualità della vita moderna, spesso sottovalutato nelle politiche del welfare perché non comporta questioni di vita o di morte, né rimedi a disagi acuti e concentrati. Ma in realtà è un fenomeno così rilevante che quando il governo tedesco, in tempi di magra dell’economia nazionale, invita il proprio elettorato a ridurre le vacanze all’estero, suscita molte più proteste di quando alza le tasse.

Certo non tutte le vacanze sono desiderate per soddisfare il bisogno di esplorazione: una quota considerevole dei viaggi deve essere interpretata come rimedio al mal d’abitare, prodotto della fuga dal paesaggio deprivato delle periferie senza cielo e senza natura, dalla sensazione di appartenere ad un nebbioso Truman show. In ogni caso la terapia a fronte di questi bisogni non sta solo nel viaggio, nella brama di un benessere fisico e del contatto con gli elementi naturali, ma anche nella ricerca di alternative al banalizzato, nel trovarsi alle prese con l’insolito, nel provarsi con l’imprevisto, nel tentare di padroneggiare spazi e relazioni non prestabilite.

Nell’esplorazione, molto più che nelle pratiche dell’abitare quotidiano, porgiamo attenzione ad aspetti normalmente trascurati, traduciamo in pensiero fattori di senso che normalmente percepiamo senza riflessione, sedimentiamo nella memoria gran parte delle immagini che poi diventano i nostri atlanti personali. Addirittura alcuni, come Quaini e Raffestin, ciascuno a suo modo, sostengono che il Paesaggio consista proprio in questo processo di attenzione, in cui il desiderio di conoscenza, una volta consumato in esperienze depositate, viene metabolizzato nelle rappresentazioni della memoria e progressivamente nelle immagini condivise socialmente.

Quali i paesaggi per l’esploratore? I grandi esploratori, nella loro pratica descrittiva, di disvelamento di pezzi di mondo sconosciuti, hanno iniziato l’erosione del campo sterminato oggetto della curiosità geografica, della meraviglia, che forse appare oggi ridursi a zero nel nostro mondo di comunicazione onnivora.

Ma il desiderio di esplorazione continuamente si riapre sugli stessi siti appena ordinati e resi noti da altri. Il mondo è la sede, ma l’azione è tutta personale, ed è appoggiata alla curiosità: si possono eleggere a luoghi di stupore e di interesse territori appena oltre la porta di casa. Non sono utili solo i paesaggi cercati dal capitano Cook o dal dottor Livingstone, ma anche quelli di Hukler Finn e di George Perec. Certo tutti gli esploratori, personaggi o persone che siano, hanno necessità di una qualche sostanza sfuggente del paesaggio, di nicchie, di ombre che suscitino interesse e curiosità in loro, solo in loro. L’esplorazione è esperienza solitaria, si gode l’esclusivo tête à tête con la parte meno polita e trasparente del mondo, scoprendo il coperto, rivalutando il trascurato, riportando alla luce il dimenticato.

Farinelli sostiene, per altro, che è la natura stessa del paesaggio ad essere resiliente, il residuo che permane infinitamente, in ciò che non è riprodotto nella carta che l’ultimo esploratore ha redatto, e che è quindi sempre disponibile alla scoperta e all’esplorazione.

D’altra parte l’esplorazione è più proficua, per il benessere personale, quando si rivolge ad aspetti sconosciuti del “proprio” territorio: quando si verificano, come dice Saramago nel Viaggio in Portogallo (citato da Quaini nell’ Ombra del paesaggio):

‘… emozione e adattamento, riconoscimento e scoperta, conferma e sorpresa. Il viaggiatore ha viaggiato all’interno del proprio paese. Il che significa che ha viaggiato all’interno di se stesso, per la cultura che lo ha educato e lo sta educando…..’

Insomma l’esplorazione è un atto della conquista del mondo, che ci fa sentire bene se ne ri-conosciamo i tratti come quelli di un “nostro” paesaggio, qualcosa che si aggiunge e si incastra come una tessera di puzzle nella costruzione memoriale che rappresenta la nostra identità.

Per l’esploratore puro, che si misura con un mondo davvero altro dal suo, l’incastro delle percezioni sconosciute con la propria storia è prevalentemente metodologico: riesce in particolare all’illuminista che, forte della ragione educata all’indagine, descrive il mondo sconosciuto nominandolo, come un nuovo Adamo. Le tavole del Chimborazo di Humboldt sono l’esempio più splendido dell’esercizio di ricomposizione del mondo secondo la forza ordinatrice del pensiero occidentale, tonico e ricostituente per il modello di sviluppo dominante per i due secoli successivi (come sottolinea spesso Farinelli).

Una seria riflessione sulla cultura del paesaggio da far riaffiorare, da riscoprire perché è già implicita nella nostra base culturale, di europei scassa-ambiente, potrebbe addirittura essere terapeutica non solo per il benessere personale ma per quello di un’intera civiltà, alle prese con una sindrome di amore-odio con madre-natura, in cui fingiamo di non sapere da dove veniamo. E’ quanto sostiene Simon Shama nell’introduzione al suo magistrale saggio: ‘“Paesaggio e memoria” vorrebbe appunto essere un modo di vedere, di riscoprire ciò che già possediamo ma che in un certo senso elude il nostro sguardo e la nostra comprensione. Anziché un’ennesima spiegazione di ciò che abbiamo perduto, è un’indagine su ciò che possiamo ancora trovare.’.

Dunque l’atteggiamento esplorativo trova nei paesaggi il terreno più fertile per la sua curiosità, e nei territori apparentemente domestici materia per paesaggi da riscoprire, seguendo una traccia difficile, elitaria, ma di grande rilevanza per l’equilibrio personale e per la ricchezza culturale del proprio tempo.

Per chi crede di aver per mestiere il facitore di luoghi (che come sappiamo si fanno da se stessi, ma noi architetti fingiamo di esserne gli autori) è una sfida progettare spazi per l’esplorazione, situazioni in cui più facilmente avvenga di soddisfare quel desiderio di paesaggio “altro” che ci spinge a nasare in giro.

Le difficoltà provengono da una parte dalla materia stessa che desta la curiosità, dalla complessità di impossibile progettazione della città e del territorio che stimola l’esplorazione. D’altra parte pesa la difficile educazione dello sguardo, la sempre meno spontanea “competenza ad esplorare”, storico strumento virtuoso dell’Occidente, che si sta ottundendo nel nostro tempo.

Dunque bisogna far città e luoghi per ri-suscitare il desiderio di esplorare. Bisogna risalire la china di alcune generazioni di progettisti indirizzati a produrre città sicure, funzionali, anche se non invitanti, noiose, prive di segni se non nei luoghi deputati: terra bruciata per gli esploratori.

Per facilitare paesaggi d’esplorazione si deve dedicare il progetto ad un alleggerimento del suo stesso peso, della definitività del suo segno, bisogna lasciare spazio al deposito casuale, al residuo non progettato, all’evoluzione lenta, all’accumulazione di nuovi sensi e significati nel sistema “poroso” del paesaggio marginale. E d’altra parte bisogna che tutti ci rieduchiamo all’avventura, a comportamenti non standardizzati, a figli con tempo e spazio davvero libero e a nipoti sempre più capaci di capire e di godere direttamente del mondo, senza intermediazioni.

Alcuni spunti sono già presenti nel dibattito sulla città e sugli spazi aperti e in recenti esperienze abbastanza diffuse, che potrebbero favorire un nuovo rispetto per i paesaggi d’esplorazione, urbani e non:

– tener da conto, nella loro paradossale “integrità” le fasce marginali della città e delle infrastrutture, i luoghi dismessi, i bordi non progettati, i luoghi dove i tempi della natura prendono adagio adagio il sopravvento, a cui Gilles Clément dedica il suo Manifesto del Terzo paesaggio,

– restituire la città e il suo intorno ai bambini, ma non tanto per farne un nido securizzato e sotto controllo (questo sarebbe consegnare la città alle ansie dei genitori), quanto per farne il luogo della scoperta e il campo di esplorazione sin dai primi anni, come si prospetta da tempo nelle esperienze in molte località europee, sulla scorta di inquadramenti strategici come quello di Francesco Tonucci,

– favorire i comportamenti e gli spazi dell’incontro imprevisto, della serendipity, a partire dalla città, come delineato da Arnaldo Bagnasco, ma anche posto al centro di un vero e proprio manifesto per una Serendicity da Antida Gazzola,

– difendere la diversità paesistica, dell’offerta territoriale e della complessità degli sguardi, non solo come risultato della ricchezza dell’ecosistema e della testimonianza storica, ma come pluralità di risorse culturali operanti, di cantiere aperto delle interpretazioni e degli utilizzi, in cui le attività e i comportamenti vivaci e multiculturali degli operatori e dei fruitori costituiscono parte stessa del paesaggio pregiato (come la piazza del mercato di Marrakech, patrimonio Unesco per le proprie attività, o come era, sino a qualche decennio fa gran parte delle nostre città mediterranee per i visitatori nordeuropei).

Si tratta di linee strategiche tutte da elaborare, da versare al paesaggio, che comunque vengono da spunti di psicologi, sociologi, ecologi. Sono ottiche che presentano una forma avanzata di domanda, rispetto alla quale l’offerta degli architetti, dei progettisti appare autoreferente e molto inadeguata, vittima di ideologie del costruito, del definitivo, e di superbie di casta che impediscono di ascoltare gli appelli alla modestia del progetto, al mantenimento di spazi per l’indefinito. Ci viene continuamente suggerito che la vera pietra di fondazione dell’esplorazione “domestica” non viene mai posata in un progetto ma deve essere trovata, rinvenuta per caso, dietro gli spazi progettati.

Paesaggi terapeutici per perdersi nella contemplazione

Gogol malato nel 1842 scrive ad un amico: ‘… non vedo l’ora che giunga primavera, e il momento di ritornare alla mia Roma… Vieni dunque una volta, sia pure al tramonto dei tuoi giorni, a Roma, sulla mia tomba,s’io non sarò più tra i viventi. Dio, che terra! Che terra di meraviglie! Che refrigerio ti dona all’animo!’.

Due anni prima aveva scritto un racconto, intitolato “Novella italiana”, e poi “Annunziata”, e poi “Roma” (un vero scritto “di paesaggio”, denso di passioni per i luoghi e la loro aura).

Nel racconto si narra di un giovane principe romano inquieto che viene mandato a crescere in giro per l’Italia e a Parigi, torna venticinquenne alla riconquista della sua città e rimane folgorato dalla bellezza di una ragazza, Annunziata, vista per strada. La cerca e la fa cercare in modo affannoso, girando a vuoto e sempre più alterato, accompagnato da un domestico a cui sta per chiedere di darsi da fare per recuperarne le tracce, quando alza la testa e dalla piazzetta di S. Pietro in Montorio guarda: ‘Il sole si inchinava verso la terra, il suo raggio si era fatto più vermiglio e più caldo su tutta la massa architettonica; la città più vivida e vicina; i pini divennero più neri; i monti più azzurri e fosforescenti; l’aria, prossima a spegnersi, più bella e solenne. Dio, quale vista! Il principe, affascinato, dimenticò se stesso e la bellezza di Annunziata, e il misterioso destino del suo popolo, e tutto quello che esiste al mondo.’ Fine.

Oltre ogni certezza dell’abitare e ogni brama dell’esplorare e del conquistare luoghi e persone sta il dimenticarsi di sè e delle proprie ansie. Questo ci dicono da sempre gli orientali; per loro sono regole di vita, pratiche quotidiane. Ma per noi, malati di insicurezza e di aggressività, servono rimedi e cure ad hoc: anche qui servono particolari paesaggi terapeutici, a cui ricorrere nei frangenti più disperati, quando le nostre contraddizioni si fanno più assillanti.

E’ in qualche modo sorprendente che la legge italiana parli di paesaggio per la prima volta proprio per assicurare qualche luogo che rechi questo tipo salutare di emozioni: le leggi del 1939 pensano alla tutela del patrimonio per i beni culturali, per la necessità sociale di consolidare le testimonianze, ma pensano al paesaggio come salvaguardia del diritto di contemplazione, lussuosa pratica salutista della propria sensibilità che gli italiani si possono permettere, avendo a disposizione migliaia di skiline di città, di tramonti, di profili montani e boscosi che lasciano ciascuno a bocca aperta.

La tutela della contemplazione però si ferma qui: chi è capace di perdersi nel piacere del paesaggio se la goda, pare dire l’autorità, io garantisco solo la sopravvivenza del punto di vista, della situazione locale che può innescare quel difficile evento psicologico.

Credo che si debba andare un po’ oltre, si debba capire quali siano gli effetti che favoriscono il senso della contemplazione, dimentica di se e degli altri. Quali fattori scatenino il perdersi, almeno rispetto alla proprie storie e contesti, in modo che ciò non abbia effetti negativi, di sgomento e di ansia ma sia piuttosto positivo, terapeutico senso di misura della inanità dei nostri affanni.

In parte è certamente un fattore culturale: a perdersi di fronte ad un paesaggio si impara, come si impara a non trattenere le proprie paure ed ansie davanti ad un amico o ad uno psicoanalista.

Qualche insegnante di tutto rispetto c’ha pensato: Wittgenstein ad esempio

Mostro ai miei allievi frammenti di un paesaggio smisurato, dove è impossibile per loro orientarsi,

oppure, in modo più meditato ed organico, Celati:

Ogni osservazione ha bisogno di liberarsi dai codici familiari che porta con sé, ha bisogno di andare alla deriva in mezzo a tutto ciò che non capisce, per poter arrivare ad una foce, dove dovrà sentirsi smarrita.

In ogni caso si richiede a chi guarda di arrendersi alla complessità: Paul Klee, a margine del suo ultimo disegno, scrive:

Bisogna che tutto sia conosciuto? Ah, io non credo.

Leopardi prova, nei mesi attorno all’emozione dell’Infinito, a dare una spiegazione psicologica, in un appunto sullo Zibaldone:

Il sentimento che si prova alla vista di una campagna o di qualunque altra cosa vi ispiri idee e pensieri vaghi e indefiniti, quantunque dilettosissimo, è pur come un diletto che non si può afferrare, e può paragonarsi a quello di correre dietro ad una farfalla bella e dipinta senza poterla cogliere: e perciò lascia sempre nell’anima un gran desiderio: pur questo è il sommo de’ nostri diletti, e tutto quello ch’è determinato e certo è molto più lungi dall’appagarci, di questo che per la sua incertezza non ci può mai appagare.

In modo più retorico, ma consapevole del processo emozionale che richiede una grande disponibilità psicologica Baudelaire e Friedrich, inconsapevoli l’uno dell’altro, scrivono, il primo:

“Davanti al paesaggio gli occhi dell’anima colgono ciò che gli occhi non possono cogliere”. L’altro:

“Chiudi il tuo occhio fisico così da vedere l’immagine principalmente con l’occhio dello spirito”

Dunque la terapia della contemplazione è facilitata dall’esperienza del paesaggio che rende possibile sopportare e anzi farsi forti dell’incertezza, del distacco, della lontananza. E’ una magica sospensione del processo conoscitivo per rendere possibile un altro tipo di esperienza in paesaggi che diventano astratti, di impossibile comunicazione, paesaggi la cui mappa sia ancora quella del mare che Carroll ha fatto per Alice: un foglio bianco.

Tenendo conto che il perdersi è una terapia ma come ogni esperienza forte genera anche l’ultima malia: è la nostalgia del perdersi, è l’occhio umido del vecchio che stava fermo su un molo a Sestri guardando un mare invernale e quando io ragazzo ho chiesto perché piangeva m’han detto ninte, ninte, u l’ha u maa daa maina.

Riferimenti

Augè M., 1992. Non luoghi: introduzione ad una antropologia della surmodernità, Elèutera ,1993

Bachelard G., 1957, La poetica dello spazio, Dedalo 1975

Bagnasco A., Fatti sociali formati nello spazio, Franco Angeli, Milano, 1994

Bertone M. ,1999, Lo sguardo escluso. L’idea di paesaggio nella letteratura occidentale,Interlinea

Carotenuto A. ,1995, La strategia di Peter Pan, Bompiani,

Castelnovi P. 2000 Relazione introduttiva a Il senso del paesaggio, IRES

Castelnovi P. 2000 Il valore del paesaggio, relazione introduttiva al Seminario internazionale di Torino

Celati G,, 1989, Verso la foce, Feltrinelli.

Clement G., 2004, Manifesto del terzo paesaggio, Quodlibet, 2005

Farinelli F., 1991 L’arguzia del paesaggio, “Casabella”, n. 575-576,

Farinelli F., 2006 Dal territorio al paesaggio, da Humboldt alla globalizzazione alla ricerca di nuovi modelli interpretativi. Lectio magistralis, Bologna, Scienza e Ambiente, 22 9 2006

Friedrich, C. D. Scritti sull’arte, Abscondita Milano 2001

Galimberti U., 1994, Psichiatria e fenomenologia, Feltrinelli.

Gazzola A, 2003, Sociologia dello spazio urbano, in www.serendicity.arch.unige.it

Gogol N., 1842, Roma, in Tutti i racconti, Newton Compton 2004

Perec G, 1973, Specie di spazi, Bollati Boringhieri 1989

Piaget J. 1937 La costruzione del reale nel bambino, La Nuova Italia 1973,

Quaini M., 2006 , Ombra del paesaggio, Diabasis

Raffestin C., 2005, Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio, Alinea

Saramago J., 1994, Viaggio in Portogallo Bompiani 1996

Shama S., 1995, Paesaggio e memoria, Mondadori 1997

Tonucci F. ,1996, La città dei bambini, Laterza:

Tonucci F., 2002, Se i bambini dicono: adesso basta! , Laterza e www.lacittadeibambini.org

Wittgenstein W., 1946, Pensieri diversi , Adelphi, 1984