Il piano nega l’abbandono – L’abbandono nel vocabolario del politico territoriale – Lo sviluppo locale: promoveatur ut amoveatur? – Difficile riaccendere i motori – L’abbandono come fase organica del processo territoriale – Studiare l’indotto dai processi di abbandono – Dal racconto al governo dell’abbandono – L’abbandono agente per l’economia, l’abbandono agente per la cultura

Il piano nega l’abbandono

Nel vocabolario del pianificatore non è previsto il termine “abbandono”. Talvolta, recentemente, si pone attenzione alle “aree abbandonate”: si interviene cioè a posteriori, quando l’evento dell’abbandono, trascurato nel suo svolgersi, lascia le macerie, i residui privi di vita. Come becchini.

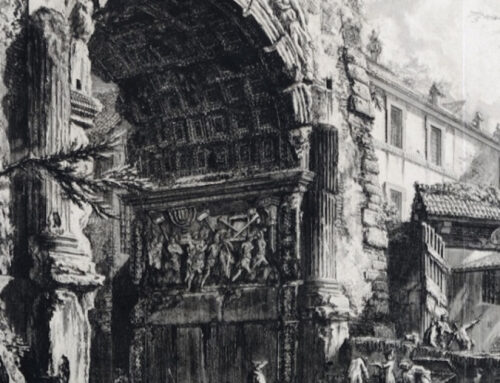

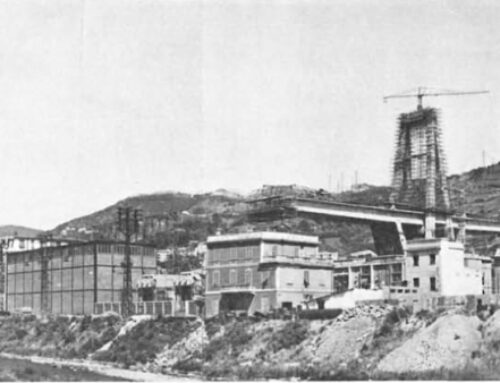

Forse questa inettitudine a leggere e trattare del processo di abbandono dipende dal periodo storico in cui la pianificazione ha preso consistenza come strumento di governo: la seconda metà del ‘900, a fronte dell’impellenza di processi trasformativi, pervasivi di tutto il territorio, provocati dalla diffusione industriale, delle infrastrutture e dell’urbanizzazione.

La pianificazione ha tentato di cavalcare la tigre di quella modernizzazione, sino a ieri si è occupata solo di sviluppo urbano, senza tener conto della complessa struttura territoriale che si andava squilibrando. Soprattutto i piani non hanno assunto come postulato quello che oggi pare ovvio: per indirizzare i processi in un orizzonte di riequilibrio dinamico, occorre governare le tensioni sia della parte in pressione che della parte opposta, in depressione.

Ma non si è trattato solo di cavalcare dinamiche di squilibri regionali: in generale non si è mai tenuto conto della violenza dei processi di abbandono, nè quando questi hanno investito le periferie delle province, le terre da sempre meno produttive e più marginali, nè quando l’abbandono ha devastato i centri sociali e produttivi. E non c’è scusa neppure rispetto alla durata dei processi: si sono trascurati fenomeni con tempi di accumulo epocali, come accade per l’agricoltura montana, ma ci siamo anche trovati i centri storici, luogo consolidato dello sviluppo culturale e delle rendite economiche, svuotati e dimenticati nel giro di una generazione (quella del dopoguerra). Ancor più storditi i pianificatori di fronte alla fulminea dinamica di abbandono delle attività produttive, allo svuotamento degli addetti dalle aree industriali, alla volatilità dei centri del lavoro che caratterizza tante città in questi ultimi anni.

L’abbandono nel vocabolario del politico territoriale

Così, recentemente, l’abbandono è entrato di forza nel vocabolario di ogni amministratore locale, non solo di quelli di montagna o delle regioni sottosviluppate. E quando il sindaco (o il presidente di regione) si è rivolto al tecnico pianificatore per trovare rimedio all’infida fragilità del territorio, si è svelata l’impotenza degli strumenti di governo, l’assenza di strategie di fondo e di tecniche adeguate quando si debba fronteggiare non la pressione della trasformazione ma il calo delle forze, l’assenza delle iniziative, il degrado connesso al sottoutilizzo delle risorse e non all’usura da sovraccarico.

Numerose analisi sistemiche delle dinamiche territoriali hanno rivelato, già da oltre un secolo, che l’imponenza dei processi di abbandono è il contraltare dell’irruenza dei processi di centralizzazione, comportati da industria e crescita delle città. La geografia racconta la storia: le energie e le risorse per fare città e industrie non nascono dal nulla ma dal drenaggio di risorse ed energie diffuse, forse a bassa efficienza ma comunque presenti sul territorio.

A tutto ciò la pianificazione non si è opposta ma anzi ha incentivato i devastanti effetti di “pianurizzazione” nelle valli, e in pianura si promuovono tuttora le altrettanto forti concentrazioni lungo gli assi (o meglio i nodi) di trasporto, premessa e conseguenza della progressiva mobilità delle merci e delle persone. Sino al capolinea attuale, quando la potenziale rilocalizzabilità di ogni attività in un nodo qualsiasi, in una rete isotropa e indifferente e in un orizzonte di globalizzazione, fa di ogni insediamento la premessa per il suo abbandono.

Nel tempo il processo si è frantumato come un frattale: non investe più solo il nord e il sud del mondo e delle nazioni: da intere regioni abbandonate si è passati ad ambiti devitalizzati sempre più prossimi e mescolati ad episodi puntuali o assiali di sviluppo. Così, in un’Italia fatta di insediamenti diffusi, storicamente pertinenti a mille microregioni, si è ridisegnata dall’interno la geografia delle forze e delle debolezze in gioco, delle polarizzazioni e delle relative marginalità: una rivoluzione regionale, attiva da oltre un secolo, che oggi si rivela in mille rivoli di flussi dialettici di attività, accentuando la violenza dei contrasti compresenti nel raggio di poche centinaia di metri.

Dato questo lungo e patente processo, appare colpevole la disattenzione della pianificazione italiana rispetto al versante “maudit” dello sviluppo novecentesco, che ormai si situa nell’immediato “retro” dei territori metropolitani, portando l’abbandono nel paesaggio ancora tormentato delle periferie, con effetti di risulta non previsti e soprattutto non desiderati.

Ma la deficienza forse è anche più grave: il vuoto della pianificazione sui temi dell’abbandono non pare dovuto ad una leggerezza culturale e del sapere tecnico-scientifico (che in una accolita di intellettuali responsabili è già una mancanza grave) quanto piuttosto sembra trattarsi di una aporia etica e di una debolezza strategica, tipiche della modernità.

Dalle indagini di sociologi come Tournier, Galimberti o La Cecla [1] emerge che se ci guardiamo con un po’ di distacco, con occhio da antropologo, ci accorgiamo che il moderno non ha liturgie per gli addii, per le separazioni, che ha rimosso la morte. In un mondo che attribuisce all’innovazione valore aprioristicamente positivo, che guarda solo in avanti, al “dopo”, è quindi per lo meno sospetto il silenzio, l’assenza di cure, almeno rituali, per ciò che resta del “prima”, dopo l’atto, sempre drammatico, del cambiamento.

[1] cfr .Alain Touraine, 1992, Critica della modernità, Paris, Fayard (tr.it. 1993, Saggiatore); Umberto Galimberti, 1998, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano, Feltrinelli,

Franco La Cecla, 2000, Perdersi.L’uomo senza ambiente, Bari, Laterza, .

Franco la Cecla, 2003, Lasciami. Ignoranza dei congedi, Milano, Ponte alle Grazie

Lo sviluppo locale: promoveatur ut amoveatur?

Se davvero la modernizzazione misconosce l’abbandono, ne ha rimosso il linguaggio e le dinamiche, allora non possiamo aspettarci alcunché di positivo dagli strumenti della pianificazione, almeno sinché sono orientati da un’ideologia del moderno partigiana ed esclusiva, che preclude ogni atteggiamento sistematico ed olistico nei confronti del territorio e un quadro di obbiettivi orientato all’equilibrio.

Piuttosto che disegnare un quadro di riferimento equilibrato si prospetta, propagandisticamente, una soluzione felice, di magico sviluppo simile per tutti. Dove si è costretti a fare i conti con le capre e con i cavoli contemporaneamente, quando il cambiamento comporta che una parte del territorio si modernizzi e l’altra parte rimanga nello stato precedente, si sottintende sempre che prima o poi una scialuppa di salvataggio verrà a soccorrere la parte rimasta. E’ la vaga promessa che sottende molti programmi di “sviluppo locale”: non ti preoccupare, tra poco potremo dare anche a te, borgo in abbandono, una piccola zona industriale, un impianto di risalita, un villaggio turistico.

A fronte di un modello unificato di utilizzo delle risorse, la gran parte delle iniziative guidate per lo sviluppo locale nelle aree “arretrate” finiscono per assomigliare ad un bonsai delle trasformazioni spontaneamente attivate nei capoluoghi. In questo modo si rende capillare e pervasiva la rottura dei sistemi territoriali consolidati e si accelera un percorso di rinnovo dell’assetto territoriale in cui sono presenti mille processi di abbandono.

Se le residue energie e capacità di iniziativa vengono convogliate su attività e su modelli di uso delle risorse omologati dal modello urbano-industriale (o post-industriale), con episodi isolati, all’inizio anche vivaci ma quasi del tutto indifferenti alle specificità delle risorse locali, si promuove una fase di nuovo sviluppo ma si rimuove il localismo. Il territorio rimane abitato, i processi di abbandono anche se incidono sempre più comunque non risultano coprenti, ma il nuovo assetto perde le relazioni interne tra le parti, si sgretola il sistema consolidato di utilizzo delle risorse, radicato nelle specificità locali, che rendeva resiliente il modello di sviluppo precedente.

Se il quadro di riferimento territoriale non viene più considerato l’incubatore, il brodo di coltura delle iniziative individuali, alla prima crisi queste trovano come unica via di salvezza il salto sulla scialuppa delle produzioni di merci e di servizi omologati: pensano di salvare le loro imprese inserendole nelle reti globali e perdono le reti locali, la patria che le ha sino ad allora protette.

Si produce così quella tragica traiettoria che segna tante storie di imprenditori: stentata crescita radicata sul territorio e con produzioni modeste quantitativamente ma di eccellenza per qualità, improvvisa notorietà accedendo ad un mercato globale che apprezza la qualità, domanda crescente e insostenibile di produzione di qualità con ricavi altissimi, ristrutturazione del ciclo produttivo in funzione della dimensione della domanda con progressivo distacco dal territorio e assestamento della qualità su livelli standard, progressiva dipendenza dal mercato con fragilità del modello produttivo e rischio di crisi, al momento della crisi: abbandono delle localizzazioni tradizionali ed eventuale rilocalizzazione in altri territori con adattamento delle produzioni.

Per essere inseriti nel processo di sviluppo omologato bisogna essere disponibili a sradicarsi dal territorio: se fosse un processo voluto in qualche centro di potere si direbbe promoveatur ut amoveatur.

Difficile riaccendere i motori

Quindi né il piano né il mercato rispondono a strategie di valorizzazione territoriale, anzi sono complici dei processi di “deterritorializzazione”. Non è per caso che oggi le amministrazioni locali, strutturalmente rappresentative delle ragioni del territorio, quando sono prese nelle tenaglie insostenibili del ricatto delle singole imprese (o sfruttamento o abbandono!), ricorrono a politiche del rattoppo, del meno peggio, sfiduciando i sostenitori dei piani sedicenti “comprensivi”, che però trattano solo lo “sviluppo” e non sanno operare nelle crisi.

Nella tempesta della deterritorializzazione si assegna sempre più facilmente dignità di strategia organizzativa agli aspetti gestionali e operativi, alle contrattazioni dell’ultimo momento che rinviano gli eventi, che aggiustano protempore le emergenze più violente. E la pratica diventa grammatica: non solo di fronte alla catastrofe, ma sempre più spesso, in condizioni anche ordinarie, ci si rifugia nella governanceinvece (e non a complemento) del government. La capacità gestionale pare una via in alternativa alle rigidità spigolose della pianificazione, che oltre a tutto non premiano sforzi costanti e faticosi contro lo sfruttamento, impedendo l’abbandono.

I sindaci preoccupati del loro territorio cominciano a chiedere al tecnico del Piano: ma perchè devo contenere l’edificazione del centro se tutto il resto si svuota, perchè regole per impedire le attività in una piccola parte del Comune, se da tutte le altre parti le attività cessano per proprio conto?

Non tutti i programmi di sviluppo sono così indirizzati allo sradicamento e alla insostenibilità, ma è un fatto che anche per le ipotesi di sviluppo sostenibile e legato al territorio, si tenta di utilizzare le strumentazioni concettuali ed operative che sino ad ora si sono utilizzate per guidare processi in moto, veloci ed irruenti. E si arenano di fronte a processi strutturali di abbandono anche i più recenti progetti di sviluppo locale, che dovrebbero essere adatti alle regioni deboli, in cui si prova una programmazione inclusiva (performante, come dicono i manager), puntata sulla flessibilità alle iniziative locali, alternativa alla pianificazione rigida. Si tratta di un’impotenza rispetto alla fase: non si hanno gli strumenti per mettere in moto un sistema spento, mentre la promozione dello sviluppo è efficace quando agisce su motori in qualche modo funzionanti: sistemi impoveriti sì, ma con le connessioni del sistema territoriale ancora attive e da rivalorizzare.

Allora per governare un territorio con avanzati processi di abbandono occorre un quadro di riferimenti nuovo: non si possono riusare quelli tentati per le situazioni di sviluppo prepotente, come si faceva per i figli piccoli con gli abiti smessi dai fratelli maggiori.

Dunque se si ipotizza una strategia di governo del territorio inversa e complementare a quella che cerca di cavalcare le fasi di sviluppo, occorre ragionare sul processo di abbandono in sé, sulle sue caratteristiche operative, sulle sue dinamiche e le sue inerzie.

L’abbandono come fase organica del processo territoriale

E’ indispensabile distinguere tra il processo e l’evento.

Se si considera l’abbandono come un evento, che turba un ordine precostituito, non si può che valutarne gli aspetti di criticità e in qualche misura l’irreversibilità, effetti che non sono quasi mai governabili in una strategia di fase. Cioè l’abbandono risulta una crisi che interrompe i processi ordinari presenti sul territorio, di qualsiasi genere essi siano: di gestione, di governo, di comunicazione… . In una considerazione statica degli assetti socioeconomici e culturali del territorio non si affrontano i processi e ci si attesta impotenti a fronte degli eventi: accade per le alluvioni, per gli intasamenti infrastrutturali, per la descolarizzazione e a maggior ragione per gli abbandoni. In questi termini l’abbandono, quando avviene, determina per definizione una crisi catastrofica e ingovernabile, il che legittima la resa di ogni pianificatore.

I processi non possono essere correttamente affrontati se i sintomi che li denunciano vengono considerati turbative di un ordine stabile, in riferimento al quale si orientano gli sforzi di governo del territorio per un suo ristabilimento: come si fa con un corpo agitato da una malattia. Così il governo del territorio tende al ripristino di situazioni inerziali, alla restaurazione di ordini preesistenti ai cambiamenti, non prende in esame i possibili percorsi evolutivi diversi del sistema conosciuto sinché un evento non risolve senza appello la continuità.

Semmai la pianificazione agisce innovativamente sulle conseguenze dell’abbandono, sul dopo catastrofe, sul caos che Prigogine mette all’origine dei grandi rinnovamenti naturali.[1].

Se l’abbandono fa parte degli eventi che costituiscono un punto di non ritorno, in assonanza con Prigogine si presume che generi una situazione caotica, a partire dalla quale si va instaurando un nuovo assetto con regole e paradigmi oggi non prevedibili.

Dopo l’abbandono il territorio e la risorsa diventano materia bruta, destrutturata, a cui si può forse applicare più facilmente il disegno di un piano con paradigmi e canoni precostituiti. E’ il caso atteso dal rivoluzionario, dove l’abbandono “fa piazza pulita”, lascia un mondo nuovo, apparentemente senza passato influente sul futuro, in cui si pensa poter applicare il modello ingenuo e feroce del piano astratto, utopico. Questa prospettiva piace al pensatore moderno così come all’architetto moderno piace poter demolire ogni traccia di preesistenza per poter situare il proprio edificio in un foglio bianco, a fare i conti solo con sè stesso.

Viceversa una attenzione ai processi di abbandono tende a considerarne le premesse e la maturazione entro un contesto complessivo, consente di studiare le cause e forse i rimedi dello squilibrio mentre questo si sta formando, quando non ha ancora assunto la velocità e l’orientamento irreversibile dell’evento critico.

Portando uno sguardo sul mondo e sulla storia in quest’ottica ci si accorge che ogni situazione sociale è squilibrata, è permanentemente in fase di abbandono per alcuni ambiti o attività, e viceversa e contemporaneamente di riappropriazione per altri, come leggono puntualmente gli studiosi della territorialità umana.[2]

Ma non basta adottare una visione dinamica delle situazioni territoriali, apprezzare i processi, per assumere il controllo degli esiti: occorre padroneggiare il quadro di riferimento entro cui il processo è inserito, e del processo valutare con largo anticipo le dinamiche organiche o viceversa quelle potenzialmente critiche rispetto a quel quadro. In termini territoriali: occorre considerare se l’impoverimento di energie e risorse, in corso in una data attività o in un dato tipo di siti, è funzionale alla complessiva vitalità dell’ambito locale in cui tali attività e siti sono inseriti, o se viceversa diminuisce le potenzialità di adeguamento della qualità della vita e quindi l’autonomia dell’ambito nel suo insieme.[3]

In questa logica l’abbandono non è a-priori un insulto allo sviluppo e alla qualità della vita della società che lo vive, ma va considerato, processo per processo, nelle sue potenzialità e nelle sue ricadute, nelle prospettive che apre liberando risorse rimaste ingabbiate entro utilizzi superati dal resto delle pratiche sociali, o viceversa nelle potenzialità che si perdono disarticolando organizzazioni e comportamenti che erano insostituibili per dare valore a quelle attività o a quei luoghi.

[1] cfr. Ilya Prigogine, Isabella Stengers,1979, La nuova alleanza. Metamorfosi della Scienza,(tr.it. 1981 Einaudi )

Ilya Progogine, Gregoire Nicolis,1989, La complessità. Esplorazioni nei nuovi campi delle scienze , Freeman and Company,(tr.it. 1991 Einaudi )

[2] cfr. Claude Raffestin, Dario LOPRENO, Yvan PASTEUR , 1995 Géopolitique et histoire, Lausanne, Payot et Paris, Payot,

Alberto Magnaghi, 1990, Il territorio dell’abitare, Franco Angeli,

[3] sull’autonomia è in corso un importante dibattito, acceso anche dalle perverse interpretazioni politiche. Sembra importante ripartire da riferimenti classici e istituzionali: da Carlo Cattaneo alla Carta del Consiglio d’Europa dell’autonomia locale del 1989 alla dichiarazione europea di Salamanca del 2001

Studiare l’indotto dai processi di abbandono

E’ evidente che queste considerazioni hanno senso se sono relative ad una logica che ritaglia il territorio indifferenziato ed esteso, ponendo al centro dell’attenzione il livello locale, quello in cui si riconosce come unità di riferimento ciascuna regione dotata di una consolidata identità socioculturale. Ugualmente dobbiamo sottolineare la relatività del tempo a cui facciamo riferimento: abbiamo a cuore il livello “sociale” della storia, che riconosce quei processi interattivi, ricchi di ritorni e bilanciamenti che Braudel colloca nel mezzo tra la storia “geografica”, dell’ecosistema e delle sue inerzie millenarie, e la storia “biografica”, dei singoli eventi, soggetta agli accidenti, alle ingiurie o alle fortune del tempo breve, breve anche se talvolta vissuto da un uomo per intero in modo sbilanciato, senza riequilibri e contrappassi. [1]

L’abbandono può essere un evento traumatico in una storia biografica (è spesso così), mentre può costituire di fatto una “crisi di crescita” nella storia sociale di una regione, fino ad essere irrilevante nel tempo “geografico” dell’ecosistema generale.

Dunque, in una dimensione locale e di storia sociale, invece che pensare l’abbandono come una malattia di un corpo sano, forse è più utile provare a trattarlo come una fase organica sempre presente nelle dinamiche vitali: l’espirazione che bilancia l’inspirazione nel respiro del territorio.

Serve proseguire per qualche tratto la metafora del respiro, perchè svela la parzialità dei nostri approcci operativi, fondati su una cultura della sola inspirazione, della polarizzazione e della gestione di energie e di risorse concentrate: sino ad oggi il target del piano è l’amministrazione del territorio a partire dal polo produttivo, dal centro cittadino, dal nodo infrastrutturale. Tutto cambia, per il pianificatore, se si pone come obbiettivo la valorizzazione del territorio come luogo investito da ritmi di funzionamento organici, dove contestualmente agiscono e si riequilibrano processi di abbandono e di concentrazione. Solo così il target del piano diventa finalmente l’amministrazione del territorio nel suo complesso, e comprende, accanto alle strategie per il potenziamento, la gestione degli insopprimibili (perchè vitali) processi di abbandono di attività o località.

Ciò non significa comunque “abbandonarsi all’abbandono”, ma valutare i processi, entro una base sociale locale consapevole non solo delle singole risorse ma del sistema integrato di cui dispone, delle sue dinamiche interne necessariamente squilibranti e degli equilibri da ricostituire continuamente tra stabilità e innovazione.

L’abbandono può essere gestito come un processo strategicamente positivo se comporta ricadute locali in termini di maggiore libertà di riuso delle risorse: quello che accade ad esempio con la fine di grandi proprietà unitarie – vissuto come abbandono da parte di famiglie storiche – a vantaggio di una maggiore ripartizione e di un allargamento della base sociale. Se al contrario l’abbandono comporta espropriazione della capacità d’impresa locale (a vantaggio di estranei) e conseguente perdita delle relazioni tra i luoghi o le attività abbandonate e il resto della rete socioeconomica del territorio, allora il processo porta ad una diminuzione dell’autonomia, delle potenzialità di sviluppo della rete locale e, probabilmente, alla lunga, della qualità della vita. Ovviamente i processi reali si collocano in posizioni complesse situate tra i due precedenti estremi esemplari.

[1] cfr. Fernand Braudel, 1949, la memorabile prefazione di Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II,(tr.it. 1953 Einaudi)

Dal racconto al governo dell’abbandono

Diventa evidente, a questo punto, che la capacità di riconoscimento della reale portata dei processi territoriali in corso, compresi quelli di abbandono, è azione politicamente determinante.

Ma in ogni caso i criteri che indirizzano questo riconoscimento dovrebbero ispirarsi a Bertoldo: né solo localistici (da trascurare l’appartenenza moderna di tutto il territorio a reti sovraregionali) né globalizzanti (da trascurare la legittima proprietà culturale e storica dei luoghi e delle risorse); né troppo emozionati dalla storia “événementielle” (che con Braudel troviamo incapace di superare le vicende “roventi” di specifici anni e biografie), né fredde registrazioni di vicende umane, considerate solo lavorio microbico in organismi sovrumani.

Per comprendere in tempo la portata degli abbandoni nella storia del territorio sembra necessaria una via diversa da quella dello storico (o del geografo o dell’economista) tradizionale. Uno stimolo a raccogliere in uno i lembi dell’enigma bertoldesco, viene dalla proposta di Ricoeur che, proprio criticando l’opera di Braudel, rilancia la storia come luogo della narrazione, della capacità di raccontare, che si dipana ponendo al centro le esperienze umane (quelle della storia “biografica”) ma si sviluppa inserendole nel contesto più complesso e organico della storia “sociale” o addirittura “geografica”. Le regole del racconto, dell’interpretazione umana, insinua Ricoeur, sono l’amalgama e il lubrificante che ci rende comprensibile il tempo trascorso e ne consente una riconnessione commossa con il nostro tempo e il possibile futuro. [1]

In questi anni, seguendo implicitamente Ricoeur, ci siamo vaccinati contro l’indifferenza dei figli facendoci raccontare i mille drammi personali degli abbandoni, delle migrazioni e delle diaspore che hanno tempestato il territorio nel ‘900. I luoghi ci sono ormai famigliari più perchè siamo a conoscenza delle storie di chi lo ha perso che non per la sua forza rappresentativa attuale; ma dobbiamo ancora fare nostra la storia sociale del territorio, uscendo dalla dimensione individuale e strutturando il racconto dei singoli in un racconto collettivo, di generazioni e di paesaggi.

Solo così i racconti biografici e sentimentali, composti in un sistema plurale e integrato, si fanno racconto “utile” del territorio, fatto di abbandoni e di riconoscimenti, di crescite e di erosioni, quella testimonianza che può essere il brodo di coltura del piano, lo scenario entro il quale situare le strategie di governo locale, continuando nel modo migliore possibile la storia infinita (e il suo racconto).

La strutturazione del racconto dell’abbandono si può rivelare una prima tappa del lavoro metodologico per rinnovare le tecniche del piano, partendo dal ricomporre un’idea di territorio integrato.

Abbiamo modelli di narrazione mitica contradditori: Robinson Crusoe, abbandonato, rifonda la propria civiltà usando come risorsa i rottami di altri abbandoni; al contrario, molti miti di fondazione muovono dal sacrificio (ovvero dall’abbandono) di ciò che di più prezioso c’era nella disponibilità dei fondatori (gli animali, le terre, i figli). Certamente tra abbandono e rinascita sta un nodo archetipico, una muta di pelle biografica e sociale che ha catalizzato l’interesse degli uomini.

E se invece di una risorsa e di una vita esemplare ci riferiamo ad un territorio il tema si complica ancora di più: quale è la dimensione spaziale e temporale che ci fa constatare che c’è un luogo abbandonato? Ci vuole una regione, o basta un insediamento in una regione, o basta una attività in un insediamento? Deve durare tanto che si perde la memoria dell’età precedente, o che modifichi i comportamenti abitudinari, o basta che smetta un comportamento?

Ma più in generale, si può raccontare un processo di abbandono a partire dai luoghi fisici oppure occorre partire dalle comunità insediate?

Implicitamente il riferimento del racconto “utile” è la comunità territoriale, di cui va compreso il modo cangiante di rapportarsi con i luoghi: salvo l’estinzione fisica l’”abbandonatore” continua ad appartenere ad una comunità che continua ad abitare il territorio, utilizzandone anche, più o meno organicamente, le parti abbandonate.

D’altra parte forse non esiste un territorio abbandonato in Italia, come non esiste un territorio naturale. E’ la rete delle compresenze sul territorio e la differente durata delle vicende biografiche rispetto alle mutazioni del paesaggio che ci impedisce di considerare abbandonato un luogo.

Semmai vogliamo utilizzare i racconti di pratiche territoriali abbandonate, modalità di uso delle risorse non più usate, dobbiamo tenere conto della durata dei legami immateriali, del senso di proprietà (sopratutto culturale e identitario) che si stabilisce tra luoghi e abitanti), che permane a lungo oltre gli usi. Per pensare ad un governo del territorio adeguato ai processi di abbandono non dobbiamo trascurare la differenza dei tempi delle comunità rispetto a quelli del territorio. Si tratta di ritmi che in certe fasi sono poco sincroni, in cui i processi generano vuoti esistenziali e politici inaspettati: un territorio abbandonato di chi è (culturalmente parlando)? ovvero: pur essendo abbandonato dalle pratiche, continua a far parte dell’identità territoriale di una comunità?

Il tema non è astratto: ad esempio può essere la chiave interpretativa dei numerosi conflitti tra abitanti e enti parco, che vengono accusati dagli abitanti di imporre regole estranee alle tradizioni locali, regalando di fatto il territorio “naturalizzato” (cioè abbandonato) ad astratti cittadini, ovvero ad utenti foresti.

Per tentare un approfondimento di questo nodo bisogna distinguere tra economia e cultura.

[1] crf. Paul Ricoeur, 1983, Tempo e racconto, (tr.it. Jaca Book, Milano 1983-1987)

L’abbandono agente per l’economia, l’abbandono agente per la cultura

L’abbandono in termini economici comporta una nuova disponibilità del bene, pronto ad essere utilizzato come risorsa per nuovi progetti anche in base al suo basso costo, ma se questo vale per un bene naturale (ad esempio un frammento di ecosistema, o una risorsa mineraria), non vale per una risorsa culturale: se si abbandona un know how territoriale si tratta di una perdita secca: il nuovo uso deve affidarsi ad un know how del tutto nuovo, e nel sistema culturale della comunità la perdita non è compensata da nulla.

Quindi un abbandono nel sistema culturale provoca le condizioni per un evento rivoluzionario, per un cambiamento brusco, che nel tempo si memorizza come una cicatrizzazione di cui non si ricompone il tessuto.

D’altra parte anche l’economia è trattenuta dalla cultura: il nostro sistema, che non contempla l’abbandono e men che meno lo contempla come passaggio trasformativo per nuovi modelli di sviluppo, àncora il bene ad un regime di proprietà che dura indefinitamente, indipendentemente dall’abbandono. Ciò deriva da un vizio originale nel sistema giuridico della proprietà, che non riconosce la quota di proprietà naturale da assegnarsi alla comunità che ha partecipato a creare il valore e che dovrebbe riprenderlo una volta terminato l’uso. In ogni caso la nostra legislazione rende molto difficoltoso ogni riuso dopo l’abbandono sopratutto per la difficoltà di relazione con i proprietari giuridici, che spesso sono irreperibili o difficilmente distaccabili dalla mera proprietà del bene.

Tutto ciò in termini disciplinari e di governo del territorio non si può fare senza progetto, e questo comporta il governo del paesaggio, cioè della relazione tra territorio e percezione che se ne ha da parte della comunità.[1] E’ a partire da questa percezione, avvalorata dalla consapevolezza delle vicende di abbandoni e riconquiste che hanno plasmato il paesaggio, che si devono recuperare i proprietari culturali e quindi quelli operativi delle risorse.

Solo attraverso un riconoscimento della proprietà culturale delle risorse, che dura molto al di là degli abbandoni delle pratiche e degli usi, si può discuterne le loro prospettive di valorizzazione: nel loro utilizzo tradizionale, se è possibile recuperarlo in termini innovativi, e se no con nuovi usi ma compresi nel perimetro delle capacità culturali del territorio, entro il senso del paesaggio complessivo di chi si riconosce in quel territorio.

Tutto ritorna al tema iniziale, del riconoscersi, del comprendere l’identità collettiva anche dentro processi di abbandono.

Nel tema del riconoscimento c’è il tema del perdono (ancora con Ricoeur [2]). Senza perdono la storia non può essere raccontata, è tesi e deformazione. Il perdono è parte essenziale di ogni ri- (-conciliazione, -conoscimento, ma anche -voluzione)

Il piano non può che prevedere un governo pacifico del territorio, e questo non può che venire da una pratica culturale ed economica di perdono, di accordo “nonostante”, di capacità di dimenticare gli squilibri accumulati. In tutto questo l’abbandono è essenziale: si tratta di abbandono anche delle pretese iniziali, del progetto, necessario per poter riconoscere davvero il territorio quale è, oggi, in atto.

[1] un riferimento per il nuovo ruolo “politico” del paesaggio: la definizione della Convenzione europea del paesaggio (2000): “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

[2] cfr. Paul Ricoeur, 2000, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato (Ed it. il Mulino, 2004)