Gli abitanti contemporanei non sono compiutamente consapevoli dello spessore storico che calpestano e in cui trovano riparo ogni giorno: la figura archetipica dell’abitante le rovine è in larga misura incosciente, l’aspetto tragico sta proprio nella coincidenza tra distanza culturale e prossimità fisica dell’abitante con i segni della “sua” storia sconosciuta.

La gran parte degli europei e molti altri nel resto del mondo oggi abitano rovine, cioè si muovono quotidianamente in contesti segnati da tracce di manufatti storicamente sedimentati, che hanno per lo più perso il loro rapporto con gli utilizzi e i comportamenti originari. Vale questa situazione per chi abita i centri urbani o la gran parte della “campagna urbanizzata” e in genere per chi si muove lungo le strade di maggiore traffico. Gli abitanti contemporanei non sono compiutamente consapevoli dello spessore storico che calpestano e in cui trovano riparo ogni giorno: la figura archetipica dell’abitante le rovine è in larga misura incosciente, l’aspetto tragico sta proprio nella coincidenza tra distanza culturale e prossimità fisica dell’abitante con i segni della “sua” storia sconosciuta.

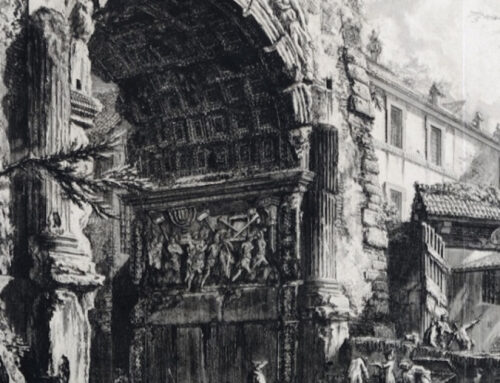

In mezzo al deserto, tra le montagne dell’Atlante, c’è un’antica città romana che la storia non ricorda. A poco a poco è caduta in rovina, da secoli non ha più nome: non ha più abitanti non si sa da quando, l’europeo non l’ha sinora segnata sulle sue carte, perchè non ne sospettava l’esistenza…. Attraverso un arco di trionfo romano, oltre due fusti secchi di palma, si giungeva ai ruderi di un muro di cui non si poteva più riconoscere l’antica destinazione: ora erano la dimora di Aronne, il padre di Abdia [1]

In poche righe, all’incipit di un perfetto racconto, il romanticismo di Stifner delinea un archetipo: abitare le rovine, cioè produrre, per contatto diretto, una palingenesi di senso nelle cose che durano ma che “la storia non ricorda”.

Come il padre di Abdia la gran parte degli europei e molti altri nel resto del mondo oggi abitano rovine, cioè si muovono quotidianamente in contesti segnati da tracce di manufatti storicamente sedimentati, che hanno per lo più perso il loro rapporto con gli utilizzi e i comportamenti originari. Vale questa situazione per chi abita i centri urbani o la gran parte della “campagna urbanizzata” e in genere per chi si muove lungo le strade di maggiore traffico. Come nel racconto ottocentesco gli abitanti contemporanei non sono compiutamente consapevoli dello spessore storico che calpestano e in cui trovano riparo ogni giorno. D’altra parte la figura archetipica dell’abitante le rovine è in larga misura incosciente: anzi l’aspetto tragico sta proprio nella coincidenza tra distanza culturale e prossimità fisica dell’abitante con i segni della “sua” storia sconosciuta.

Augè sottolinea che “nei paesi nei quali l’etnologo tradizionalmente lavora,le rovine non hanno né un nome né uno statuto. Hanno sempre a che vedere con l’Europa, che ne è talvolta l’autrice, spesso la restauratrice, sempre la visitatrice.”[2]

Dunque i resti diventano patrimonio solo attraverso un ri-conoscimento, un nuovo apprezzamento: senza uno sguardo che li valorizzi, sono materia inerte, maceria. Le rovine svolgono quindi un ruolo culturale per il fruitore: per capirne la portata prima ancora che le pietre dobbiamo indagare la mente e l’occhio che le guarda.

D’altra parte è nella soggettività dello sguardo, come sappiamo, che prendono forma anche i paesaggi, acquistano senso le relazioni tra le cose che ci circondano. Anche i paesaggi sono frutto di interpretazione e qualificazione di luoghi, sono brani della materia territoriale, percepiti soggettivamente come significativi di un senso.

Al di là del senso personale, biografico, che luoghi e cose possono suscitare in ciascuno di noi, ad interessare molti psicologi, filosofi, antropologi è il “senso comune” che si genera per le rovine o, con processi simili, per i paesaggi. Si tratta di un senso comune che non è dipendente del tutto dalla cultura alfabetizzata, imparata a scuola o alla tv: è un modo di conoscere che sembra affondare in relazioni profonde e strutturali, che emanano sensi non codificati in modo organizzato ma profondamente incisi nella nostra corteccia di europei. Infatti in termini generali il senso comune sia del paesaggio che quello delle rovine interessano i rapporti:

a, tra uomo (o suo manufatto) e natura, messi in luce da Simmel ai primi del ‘900 [3] ma già intriganti lungo tutto il romanticismo,

b, tra affetti per le cose e il tempo, la cui diseguale percezione (da parte di ciascuno di noi o di ciascuna cultura) è una delle grandi problematiche rimosse del ‘900,

c, tra le cose (o il paesaggio) e l’azione trasformativa, con o senza progetto: un altro dei temi ben presenti nella realtà ma difficili da discutere nelle loro radici.

E’ proprio su questi rapporti, forse “simmetrici”, che si può sviluppare una riflessione profonda che coinvolge sia il senso delle rovine sia quello del paesaggio.

a. Uomo e suoi manufatti vs natura

Simmel mette le rovine al centro della relazione tra natura e opera dell’uomo, tratteggiando il sottile fascino delle rovine come seduzione basica della vitalità che supera il blocco pietrificato nel manufatto: ci avvince l’immagine della “natura che supera lo spirito”: una sorta di rivincita della energia naturale rinnovante, che trova modalità di manifestazione diverse e antagoniste alla forma chiusa che la civiltà impone con i suoi manufatti.

E’ evidente che questo effetto dialettico è prodotto da uno sguardo pittorico sul paesaggio: si evocano le innumerevoli tele che, dal manierismo all’800, prima compongono e poi drammatizzano inquadrature con un contesto pacioso d’alberi e acque attorno ai resti leggibili ma non integri di edifici di un’altra civiltà.

Formalmente l’effetto si ottiene per contrasto, tra la natura che “detesta la linea dritta”[4] e i frammenti pietosi di antiche geometrie, ancora forti nel segno ma incomprensibili perchè ormai ridotti a sillabe avulse casualmente dal discorso progettato a cui appartenevano.

Simmel sottolinea che il senso complessivo della rovina è nuovo, non è l’evoluzione del senso iniziale dell’edificio. Con ciò implicitamente non si tratta più di “rovina” ma di “paesaggio con rovine”: la formazione di un nuovo senso è assegnata ad un insieme paesaggistico (d’invenzione), alla relazione tra parti incongrue suscitata dallo sguardo imposto dal quadro.

Spesso si nota la furbizia del pittore di paesaggi d’invenzione, che inserisce “ad arte” nel quadro particolari e contrasti, per lo più centrati sulle rovine: il pastore accampato, il capitello in primo piano, la pecora che bruca tra le colonne cadute. Ma agli occhi dei moderni tali artifici appaiono stucchevoli e finiscono per distogliere dal vero centro dell’attenzione: il senso che le rovine acquistano solo nel paesaggio, non più come protagoniste ma come comprimarie in una relazione casuale con la vegetazione incolta e prepotente, un nuovo significato emergente proprio perchè hanno perso il senso originario come cose in sè, non si leggono più come edificio frutto di un progetto organico.

E’ la rivincita della soggettività dello sguardo, che ricompone a posteriori un nuovo significato dell’insieme del paesaggio, percepibile perchè svelato dalla destrutturazione delle parti che prima imponevano significati a priori, assegnati dall’olismo delle cose progettate. Finalmente la rovina consente di superare il senso “bloccato” del costruito, che quando è intatto si estrae dal contesto: nega la sua appartenenza al senso generale del paesaggio. Solo il tempo, “masticando” gli edifici, ne consente la metabolizzazione nel paesaggio che “in pace” può “digerirli”.

In questa potenzialità di ricomposizione a posteriori si ritrova l’interesse e l’emozione che Barthes assegna al “punctum” delle fotografie. Per Barthes si tratta di ”un dettaglio (che) viene a sconvolgere tutta la mia lettura; è un mutamento vivo del mio interesse, una folgorazione. A causa dell’impronta di qualcosa, la foto non è più una foto qualunque. Questo qualcosa ha fatto tilt, mi ha trasmesso una leggera vibrazione, […] che mi trafigge al di là della mia superiore coscienza. […] Dal mio punto di vista di Spectator, il particolare viene fornito per caso e senza scopo; il quadro non è affatto ‘composto’ secondo una logica creativa. […] se certi particolari non mi pungono, è senza dubbio perché il fotografo li ha messi lì intenzionalmente. […] Il particolare che mi interessa non è, o per lo meno non è rigorosamente, intenzionale, e probabilmente bisogna che non lo sia; esso si trova nel campo della cosa fotografata come un supplemento che è al tempo stesso inevitabile, non voluto” [5]

Come si legge, l’eccitazione indotta dal “punctum” della fotografia (similmente a quello che accade nel paesaggio reale) è prodotta da una presa del potere del soggetto guardante sul senso. Chi guarda si svincola da ciò che viene proposto e trova una sua via emozionale alla significazione, sfruttando come un free-climber appigli che si incontrano per caso, in modo non preordinato da alcuno e imprevedibile ad una indagine razionale.

Nel visitare un sito archeologico, in quell’incolto dovuto alla trasandatezza e povertà di risorse a cui in Italia siamo abituati, sono infinite le opportunità di percezione delle rovine che possono costituire un “punctum” emozionante, un indizio che rinvia ad una esplorazione intrigante: come affrontando un rebus costruisco un senso nuovo in cose che apparentemente mi dicono altro. E’ importante sottoloineare che il “punctum” eccita perchè non si tratta di ricostruire messaggi razionali (“della superiore coscienza” dice Barthes) ma di cogliere emozionalmente nuovi effetti imprevisti. Siamo al cuore del piacere di esplorare: uno dei motori primi del turismo, la pulsione che (con l’identità e il senso del sacro) spinge al paesaggio.[6]

Insomma le rovine affascinano perchè sono pezzi di uova di cioccolato rotte nella stracciatella del paesaggio: sono materia pregiata per nuove esplorazioni del senso, non banale natura, ancora dotate di una forma suggestiva, ma private dell’aspetto perentorio dell’edificio completo, che impedirebbe una libera interattività interpretativa di chi guarda.

Ma la recita a soggetto si può ampliare ad ogni luogo: i grandi fotografi inseguono continuamente questa sorta di macchie solari nel senso del paesaggio, colgono il segno quando mostrano la falla nel sistema comunicativo progettato, quando le relazioni tra le cose si aprono a nuove interpretazioni. Dunque di fatto Fontana o Jodice ritraggono il territorio come deposito di potenziali rovine, di oggetti apparentemente compiuti che all’occhiuto obiettivo si rivelano in frantumi, pronti a ricomporsi in forme date da nuove associazioni, suggerendo così identità nascoste e sorprese imprevedibili.

b. Affetto per le cose vs tempo

Se una delle condizioni che liberano lo sguardo sulle cose è la loro frantumazione spaziale rispetto al disegno forte del progetto originale, certo lo stesso vale per l’altro asse vitale: il tempo.

La forma del tempo, nel modo con cui la descriviamo nella nostra fase storica, appare come un flusso continuo e abbiamo un rispetto sacrale delle sue scansioni regolari, indifferenziate. E’ un residuo illuminista della “metrisation du monde”, sopravvissuto all’avvento della società plurale e soggettiva per l’indiscutibile valore strumentale: la omogeneità del flusso aiuta le macchine del mondo a funzionare insieme. Ma in realtà percepiamo (sia personalmente che socialmente) il tempo, come lo spazio, con profonde discontinuità: grandi stasi con regolari sequenze cicliche o improvvise accelerazioni con ingorghi di eventi che modificano i nostri ritmi abitudinari. Emerge con evidenza a qualsiasi indagine realistica che le nostre storie, personali e collettive, non sono conservate nella memoria come risultato di una sedimentazione sistematica, ma con nuclei più densi di informazioni o lunghi intervalli privi di senso nel ricordo.

D’altra parte la memoria e l’oblio sono considerati fattori complementari per l’equilibrio psicologico personale e o sociale, come appassionatamente racconta Ricoeur.[7] Soprattutto di fronte alle ferite dolorose il processo di risanamento e di perdono, spesso desiderato, passa per un oblio, rischioso ma necessario. Ricoeur fa emergere il dilemma della nostra generazione, che vede spegnersi gli ultimi testimoni delle tragedie del ‘900, ed è dibattuta tra la continuità della memoria “perchè non si ripetano” e la novità della rinascita, che avviene più facilmente se riduce il peso degli opprimenti carichi del passato.

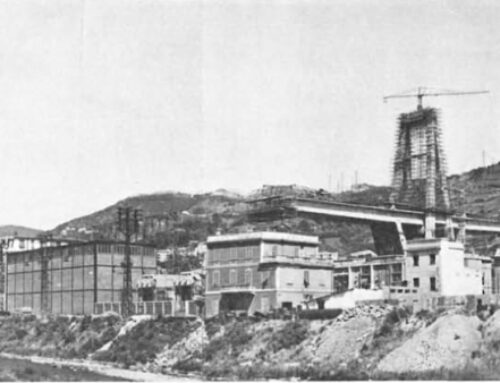

Le figure paesistiche del tempo sono condensate nei segni delle discontinuità, delle crisi: il paesaggio non segnala lo scorrere ordinario del tempo, ma presenta, con le rovine e con le macerie, gli esiti materiali degli eventi traumatici. E le genti hanno di fronte alle macerie e alle rovine un comportamento diverso: talvolta rendendo sacri i resti come testimonianza in pietra del sangue, in altri casi elaborando il lutto nell’oblio e cancellando le tracce nelle città come la natura fa nelle foreste.

Belpoliti centra una sua riflessione sui crolli, sugli anni a cavallo del millennio, segnati piuttosto dalle macerie che dalle rovine. Per lui il crollo del Muro di Berlino segna una straordinaria apertura nella comunicazione tra due universi culturali, il crollo delle Torri gemelle al contrario segna la chiusura di un potenziale processo di integrazione [8].

Ma di fronte a quelle macerie Berlino e New York stanno reagendo come fa un corpo sano nel cicatrizzare una ferita: riducono il segno, si preparano alla metabolizzazione e quindi all’oblio: del Muro non resta quasi traccia, Ground Zero si prepara ad essere fondamenta di un nuovo grattacielo. Le città lavorano per risanare i traumi viventi, e perciò riducono il più possibile il tempo delle macerie.

Dunque le macerie giocano un ruolo paesistico diverso dalle rovine, sono il resto di un’azione che si vuole concludere, mentre le rovine sono un punto di arrivo, un dopo che ha definitivamente perso il contatto con la storia vivente, e ora stanno nel paesaggio segnando una discontinuità insondabile nel tempo. Di fronte alle rovine non ci posso fare niente, mentre di fronte alle macerie se non altro mi indigno, piango, sono comunque coinvolto e rivolto al passato. Benjamin, poco prima del suicidio, trae un’amara riflessione da questa impotenza in epoca di macerie (che lui chiama rovine) e intuisce una forza insopportabile che allontana dal passato, dalla pietas, dal ricordo: è una forza che viene dal paradiso che costringe l’angelo che vorrebbe soffermarsi ad allontanarsi dai segni della catastrofe. [9]

Se la contemplazione delle macerie blocca e deprime, quella delle rovine può essere liberatoria perchè testimonia un altro tempo, che non ha più a che fare con la mia vita se non attraverso la mia elaborazione, la mia reinvenzione dei luoghi: è diventata risorsa per il futuro perchè si è staccata dal coinvolgimento del passato e si è messa a disposizione della mia riflessione.

Il processo che trasforma le macerie in rovine è lineare e non traumatico, ed è legato al trascorrere delle generazioni: i resti sono lo strumento della memoria, finchè essa è vitale; sono il veicolo dell’emancipazione dal ricordo, quando non ci sono più vivi che ricordino direttamente.

Le cose aiutano a rallentare il tempo dove la memoria è vivente e ogni aspetto legato al passato ne risuscita il contesto e il paesaggio nell’immaginario di chi lo ha vissuto. Viceversa le cose aiutano a sospendere il tempo quando finiscono i riflessi caleidoscopici della memoria vivente e gli oggetti, ormai opachi, non sono più un passato ancora presente ma un simbolo, frammento di un mondo irripetibile.

Come accade per il progetto anche per il tempo la rovina stacca un brano di realtà dalle sue condizioni originali e lo reimmette come risorsa nuova e ricca a disposizione di chi guarda e della sua cultura soggettiva, qui e ora. Ci giungono ripulite del sangue e della fatica, come carni surgelate, lontane dal trauma della macelleria, forse per questo più commestibili per i nostri gusti ipocriti.

In quest’ottica potremmo dire che vediamo come rovine non solo le parti monche e crollate ma interi complessi integri ma privi di paesaggio e di memoria vivente che mantengano le relazioni originali del loro utilizzo e del loro ruolo nel territorio. Sono quindi per noi rovine, risorse per il futuro, non solo il Colosseo ma la Mezquita, l’archeologia industriale e i versanti terrazzati per colture ormai in abbandono.

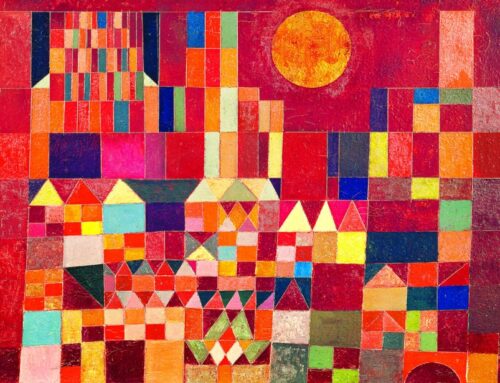

Questa generalizzazione non deve sembrare in contrasto con le tesi di Woodward, che assegnano un posto principale, nel fascine delle rovine, al loro senso di incompiutezza. [10] Secondo noi la creatività e l’immaginazione non è stimolata dall’aspetto frammentario quanto dalla formazione di un nuovo paesaggio che si viene a configurare tra l’oggetto del passato e il nuovo contesto (o il nuovo sguardo). Le rovine generano un altro senso, diverso da quello originario, appoggiato sia al diverso contesto in cui sono inserite sia al pensiero e alla cultura rinnovati di chi guarda: in sintesi le rovine si attivano dove si formano nuovi paesaggi.

c. Nuovi paesaggi e rovine

Per chi lavora sul paesaggio e sul territorio è intrigante considerare anche l’ipotesi complementare: non solo le rovine svolgono un ruolo attivo dove si formano “nuovi” paesaggi, ma i “nuovi” paesaggi si fondano sulle rovine.

Con Guarrasi sosteniamo che la nuova attenzione al paesaggio è questione culturale e “politica”, animata da una domanda socialmente diffusa di segni distintivi sul territorio, sia di novità che di identità. [11] Nel nostro tempo assistiamo al risveglio del paesaggio e del segno monumentale (che del paesaggio è l’esclamazione) dopo una lunga eclisse che ha portato in primo piano altre priorità (la città, le strade e le case, si potrebbe dire).

Il risveglio del ruolo del paesaggio richiede però risorse culturali, materie prime non informi ma pezzi da ricomporre, perciò la storia come frullato, o meglio come minestrone nel quale pescare i “vecchi” segni che costituiscono la nostra “nuova” soggettività: si vorrebbe avere lo sguardo che duecento anni fa aveva solo il Re, e che faceva ricostruire al suo architetto paesaggi con rovine.

A Virginia Water, nel Sussex un cartello turistico descrive: “ Queste rovine furono erette in questo sito nel 1827/dal Re Giorgio IV/essendo state importate nel 1818/ dalla città Romana di Leptis Magna/ vicino a Tripoli in Libia/ Pericolo-Non avvicinarsi”. [12]

La diffusione dell’ingrediente “rovine” dai luoghi del piacere eccentrico nobiliare nei territori delle nostre pratiche quotidiane del paesaggio è uno dei sintomi della complessità del sistema che si viene formando in tempi di democratizzazione degli affetti culturali. A tutti noi si sono aperte possibilità di espansione quasi infinita dei riferimenti culturali: possiamo farci i paesaggi che vogliamo, viaggiando (o navigando in internet) e soprattutto con i riferimenti culturali che ci scegliamo, più o meno a caso.

In questo senso le rovine sono un pezzo forte della macedonia di riferimenti a cui facciamo riferimento per la costruzione dei nostri paesaggi: sono un prodotto di quel postmoderno rizomatico e reticolare di cui si parla da 30 anni con sospetto.[13] La diffusione del modo postmoderno di atteggiarsi verso la cultura e il sapere comporta l’eclisse dell’ordine e della sistematicità non tanto come struttura del sapere ma per l’ortodossia delle fonti, la gerarchia dei riferimenti, e la formazione di criteri di valore assegnati, nel paesaggio, molto più agli aspetti “sintattici” e sincronici che non a quelli “paradigmatici” dei tradizionali sistemi di riferimento culturale.

Lo sguardo di chi è incuriosito dal “nuovo” nel paesaggio cerca semi da far crescere nella SUA soggettività. Per quello sguardo le rovina è una sorta di “stargate” per una suggestione del passato intuitiva, non colta: come un seme viene considerato un frammento della struttura duratura del territorio, da collocare in un nuovo contesto culturale e paesistico. In questo modo si sviluppa generando nel paesaggio effetti nuovi, ancora legati alla struttura profonda del territorio ma evoluti in nuovi significati, che oggi diventando una leva per rimuovere la banalità di un territorio che appare senza segni e senza sogni.

Le rovine del passato (così come il riferimento “etnico”, orientale o africano) sono dunque pensate come pioniere di una nuova colonizzazione, componenti che vengono da abbastanza lontano, tanto da aiutare a smontare la gerarchia dei segni recenti ma consolidati e a metabolizzare nuovi sensi del paesaggio nei nuovi contesti.

Il ricorso ai riferimenti di segni lontani nella storia si è ripetuto molte volte, sempre sulla base della stessa sequenza operativa: i segni di civiltà in declino sono ripresi e rianimati in nuovi contesti, a formare il carattere distintivo di nuovi paesaggi. I pronai delle acropoli greche dirute sono ripresi nella Roma imperiale, questi abbattuti sono scoperti nel Rinascimento e reinventati (non tanto dall’Alberti, che li riproduce troppo strutturalmente quanto da Palladio che ne inserisce nuovamente il linguaggio nella campagna veneta, di nobili paesani); sulla loro debolezza sociale si generano con nuova linfa i sogni illuministi neoclassici; questi, spogliati del contenuto ideale, rivestono le opere pubbliche sacre e profane ottocentesche (o i caratteri distintivi delle dimore per la aristocrazia rurale americana); di nuovo i loro fasti ormai appannati si moltiplicano nelle infinite rifrazioni del postmoderno.

Insomma il tempo e lo spazio aiutano a indebolire i nuclei troppo “duri” e autoreferenziali di complessi progettati e rendono possibili le innovazioni solo se le relazioni fisicamente strutturate si alterano e perdono vigore.

Ogni volta il modello deve essere frantumato, ridotto a rovina perchè i fattori strutturali evolutivi (di lunga durata perchè adattabili) che contiene vengano alla luce e interessino per i nuovi interpreti.

Tutto ciò accade solo se i nuovi interpreti sono attenti agli effetti di insieme dei luoghi, hanno uno sguardo paesistico e non legato ai singoli oggetti; altrimenti lo sguardo legato alle architetture e alla conservazione dei progetti non può che lamentare le ingiurie del tempo e della natura senza leggerne il potere vivificante.

Dobbiamo accettare il fatto che nel senso comune del paesaggio gli aspetti di sedimentazione storica siano spesso letti come destrutturati, ridotti a rovina prima ancora nel pensiero che nella materia, e che questo processo non sia solo una perdita ma fornisca anche una suggestione per l’innovazione e un seme per l’interesse attivo verso la complessità del paesaggio.

[1] da A. Stifner, Abdia,1842 , Adelphi, Milano 1983, pg.13/15

[2] da M. Augè, Rovine e macerie, Bollati Boringhieri, Torino 2004, pg.22

[3] v. G.Simmel, Die Ruine, 1911, tr.it. in Rivista di Estetica, 8, 1981

[4] In On Modern Gardening, Walpole (il romantico del Castello di Otranto e della serendipity) fa suo nel 1780 il principio di William Kent: “La natura detesta la linea dritta”, su cui si basa il disegno del giardino naturalistico. Ma da tempo quei caratteri non sono solo apprezzati: ad esempio “For instance, nature apparently abhors a straight line, so all paths and avenues and stream were sent serpentining about in the most tedious and unmeaning fashion” da Myra Reynolds, The treatment of Nature in english poetry between Pope and Wordsworth, Ams Pr Inc London 1909

[5] v. R.Barthes , La camera chiara, Paris 1980, (Tr.it. Einaudi, Milano 1980).

[6] v. P.Castelnovi, Il Senso del paesaggio (relazione introduttiva), IRES, Torino, 2000.

[7] v. P.Ricoeur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Le Seuil, Paris, 2000; trad. it. La memoria, la storia, l’oblio, R. Cortina, Milano 2003

[8] M.Belpoliti, Crolli, Einaudi Torino 2005

[9] “ C’è un quadro di Klee che si chiama Angelus Novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove a noi appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma una tempesta soffia dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre davanti a lui il cumulo delle rovine sale verso il cielo. Ciò che noi chiamiamo progresso è questa tempesta.” dalle Tesi di filosofia della storia (Benjamin, 1940), tr. it (in Angelus Novus, Einaudi Torino 1962). There is a painting by Klee called Angelus Novus. It shows an angel who seems about to move away from something he stares at. His eyes are wide, his mouth is open, his wings are spread. This is how the angel of history must look. His face is turned toward the past. Where a chain of events appears before us, he sees on single catastrophe, which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it at his feet. The angel would like to stay, awaken the dead, and make whole what has been smashed. But a storm is blowing from Paradise and has got caught in his wings; it is so strong that the angel can no longer close them. This storm drives him irresistibly into the future to which his back is turned, while the pile of debris before him grows toward the sky. What we call progress is this storm.

[10] v. C. Woodward , In Ruins, 2001; trad.it., Tra le rovine, Milano, Guanda, 2008

[11] v. V. Guarrasi , Eterotopia del paesaggio e retorica cartografica, in Il senso del Paesaggio, cit.

[12] riportato da C. Woodward , cit..

[13] v. Deleuze e Guattari, Rizoma, Pratiche, Parma, 1977