La difficile strategia di unificazione degli interventi per valorizzare il senso di appartenenza locale con quelli per motivare le visite turistiche. La necessità di rendere complementari le due pulsioni fondamentali dell’identità e dell’esplorazione. (pubblicato in Environmental network and cities. Urban landscapes and quality of life (Barcellona, 2012)

Fin nella definizione della Convenzione europea (a “Landscape” means an area, as perceived by people,….) il paesaggio si espone ad una contraddizione di fondo. Si assume che la percezione e il senso ad essa conseguente, che deriva naturalmente da un processo del tutto personale e soggettivo, sia invece un attributo collettivo, della popolazione nel suo insieme.

Si tratta di un’ambiguità che percorre tutta la strategia politica sottesa alla Convenzione: in essa si propone il paesaggio come fattore fondativo dell’identità delle popolazioni, cioè un bene comune, che potenzia il senso di comunità e delle differenze locali. Ma noi sappiamo che questo bene comune poggia sulle mille interpretazioni che le percezioni soggettive generano. Queste interpretazioni naturalmente si omogeneizzano nella società contadina, i cui membri sono stabili su luoghi che cambiano più lentamente del tempo di una vita, ma sono molto differenziate dove la società o i luoghi sono stati sommossi e rimescolati recentemente.

Ne sono testimonianza ad esempio le indagini che rilevano il senso attribuito al paesaggio dai ragazzi, indigeni o immigrati, di un hinterland metropolitano.

Gli hinterland metropolitani sono territori dove il melting-pot della popolazione o la standardizzazione degli spazi costruiti e la perdita delle differenze locali non stabilizzano un rapporto radicato tra i luoghi e chi li frequenta. Le differenze culturali e la banalità dei nuovi luoghi fanno regredire il paesaggio da materia vivente del nostro abitare insieme, su cui fondare valori e condurre battaglie comuni, a puro termine ideologico, che ritorna agli antichi significati, di quadro nostalgico, di rapporto idealizzato con la natura, solipsistico e impotente. E’ una sterilizzazione delle potenzialità vitali del rapporto tra persone e territorio, che toglie una risorsa essenziale alla strategia, nobilmente politica, a cui ci vorrebbe indirizzare la Convenzione europea, proprio per dare una speranza a quei luoghi banali e a quelle generazioni sradicate.

Dunque il senso comune del paesaggio sarebbe una risorsa per il valore d’identità (e quindi di differenza) del nostro abitare, ma solo se deriva da un lavoro progettuale e politico. Si ritiene che dove il paesaggio è poco integrato con la comunità abitante (ovvero dove la comunità abitante è disintegrata) si debbano innescare processi per rendere collettivo un senso che altrimenti rimane del tutto soggettivo e genera esiti diversissimi e contrastanti. Si pensa che l’impegno in un’impresa comune attivi un processo che sposta il nostro personale senso di identità nel prodotto del lavoro insieme agli altri. E se l’impresa comune riguarda le relazioni con il territorio che abitiamo, il prodotto è un pezzo del nostro senso del paesaggio comune, che acquista il valore di un pezzo della nostra identità personale e collettiva. Solo così ci sentiremo fieri di abitare in quel luogo: in qualche modo quel paesaggio entrerà a far parte del nostro personale patrimonio culturale.

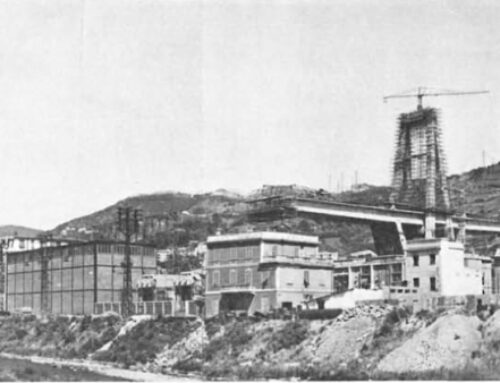

Ma anche in questo caso emerge un’ambiguità: l’attributo comune, oltre ad essere qualificante un’impresa collettiva (nostra o dei nostri avi) è anche indicatore di una considerazione non dedicata, non scientifica, connessa appunto al diffuso sentire e alla (dis)attenzione ordinaria e quotidiana che normalmente si riserva al contesto. Il comune senso del paesaggio, frutto di un’impresa collettiva, diventa senso comune, ordinario, con il tempo, quando gli entusiasmi sono terminati, quando la memoria dell’impegno si è appannata e rimane solo un vago senso di appartenenza, che si risveglia solo con la sindrome Nimby, quando vengono a dirci che cambieranno il nostro mondo in modo traumatico. Il senso ordinario del paesaggio, senza progetto e senza attenzione, non porta alla luce gli infiniti scempi ordinari, le erosioni della riconoscibilità e dei segni memoriali che sul territorio ogni anno si possono registrare, ma che noi non registriamo.

In realtà un sintomo di disagio si può leggere nella crescita esponenziale del turismo, che non si spiega solo con le aumentate possibilità di spesa: gli abbienti di 100 anni fa solo raramente si muovevano dalle loro belle case e dalle città che avevano contribuito a rendere gradevoli.

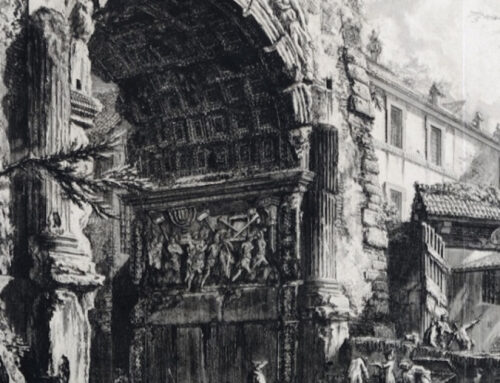

Piuttosto si possono spiegare i flussi turistici nelle “città d’arte” con un bisogno di spazio pubblico, di segni della comunità, di luoghi che hanno una tale identità propria da farne partecipi non solo gli abitanti ma anche i visitatori. Si compie così, con una sconfitta per la modernità, il ciclo dell’identità scomposta tra personale e collettiva: l’abitante metropolitano, privo nei luoghi che abita di un riconoscimento identitario collettivo, cerca di ricostruirsi un’identità paesistica sentendosi cittadino del mondo, ricercando non una patria ma un patrimonio diffuso, una collezione di luoghi a cui affidare la sua personale identità.

Nel visitare i luoghi altrui c’è un senso di rispetto e di riconoscimento della dignità degli altri ad abitare bene, felicemente, che talvolta diventa addirittura invidia: quegli altri sono superiori o almeno pari a noi come abitanti della terra, perchè sono proprietari dei loro paesaggi. Le diffidenze che riserviamo agli immigrati si riducono andando a visitare i loro paesaggi e, viceversa, chi conosciamo privo di un patrimonio paesistico identitario ci pare come handicappato, figlio di un dio minore. Forse è l’ultimo segno della prevalenza dell’uomo coltivatore sul cacciatore, ma fa piacere pensare che il primo testo greco scritto, fondante la nostra civiltà, non è un testo epico ma è Le opere e i giorni, che Esiodo consegna alla scrittura per testimoniare l’importanza dello stare nei luoghi e del gestire il rapporto con la natura: ad esso fanno riferimento tutti gli Ulisse che da allora preferiscono la “petrosa Itaca”, segnata dal letto e dal trono fatti con le sue mani, ad ogni altro luogo in cui si tentava di trattenerlo come ospite di lusso inerte e senza scopo.