Luogo, paesaggio e territorio sono accomunati dall’essere al tempo stesso soggetto e oggetto dall’azione che si produce nell’interazione con le comunità locali. Gli individui interpretano le caratteristiche di un contesto fisico, le stesse che partecipano alla definizione di tratti della loro identità, e producono azioni di trasformazione. L’esito della trasformazione diventerà poi il nuovo scenario che ospiterà le successive trasformazioni. I tre termini hanno però accezioni lievemente diverse, tanto che spesso vengono usati in maniera intercambiabile.

Luogo come figura della certezza

Luogo, paesaggio e territorio sono accomunati dall’essere al tempo stesso soggetto e oggetto dall’azione che si produce nell’interazione con le comunità locali. Gli individui interpretano le caratteristiche di un contesto fisico, le stesse che partecipano alla definizione di tratti della loro identità, e producono azioni di trasformazione. L’esito della trasformazione diventerà poi il nuovo scenario che ospiterà le successive trasformazioni. I tre termini hanno però accezioni lievemente diverse, tanto che spesso vengono usati in maniera intercambiabile. Si può dire che per territorio intendiamo l’insieme delle dinamiche che conformano uno spazio e lo spazio stesso: un’area sufficientemente ampia sulla quale si dispiega il possesso e il disegno complessivo di una società. Il termine è antico, di origine latina. Il concetto di paesaggio invece nasce recentemente, nasce con la modernità, come costruzione intenzionale di una porzione di territorio, e contiene uno spiccato valore simbolico per la specifica élite culturale che vi si autorappresenta e attiene primariamente al territorio aperto, alla trasformazione della terra in una rappresentazione estetica. Anche luogo è un termine di origine latina, che si mantiene su un orizzonte meno definito, più arcaico, più radicale, più generale, meno connotato anche scalarmente, più ambiguo e ricco, intimamente polisemico. Il termine locus veniva usato in un accezione geografica per definire un posto, una località, una posizione; oppure uno spazio connotato, un podere, un campo, una città o una regione; ma anche una stanza, una dimora, un alloggio e ancora un sepolcro, una tomba. Sempre in termini concreti, ma non geografici, il locus veniva usato per definire il passo specifico di un libro o di un articolo: un brano, un capitolo, un tema specifico di un’argomentazione. Mentre in termini sociali il locus era riferito al grado, alla considerazione, alla condizione sociale; oppure ad una circostanza particolare, una situazione, una condizione; e ancora all’ordine temporale, alla posizione, al turno.

Il luogo non è scollegato dall’attività che un soggetto individuale e collettivo compie. In una definizione attuale del termine si legge alla voce luogo: in generale parte dello spazio che è occupato o che si può occupare materialmente o idealmente.[1]Il termine luogo nasce dalla certezza del nesso solidale e radicato fra soggetti e spazio: essi sono un tutt’uno e rappresentano un insieme identitario dotato di confini certi. Non è data separazione, scelta o possibilità. Il luogo è quindi specifico, completo, concreto. Il luogo rimanda in termini geografici, in forme talvolta difficili e conflittuali, alla certezza del possesso, alla sovrapposizione univoca fra comunità e spazio. Uno spazio diventa luogo solo dopo essere diventato oggetto di una relazione affettiva, economica e simbolica che si manifesta in modo intelligibile.[2] Il luogo, indipendentemente dalla dimensione scalare, è il contesto nel quale si sperimenta l’appartenenza, dove questa da vita a qualcosa di definito, di percepibile, di identificabile: nel luogo la relazione identità/identificazione si condensa in un evento concreto. Il luogo è per questo una figura della certezza che si riferisce e rappresenta un’identità ancora forte, definita e confinaria. Affinché il luogo esista si debbono presentare delle condizioni specifiche. Se esistono appartenenza e identificazione e queste si manifestano in modo intelligibile allora esiste il luogo. Il luogo è territorio e paesaggio. Territorio e paesaggio sottoposti a dinamiche identitarie, in cui sono presenti i termini di stabilità e continuità, che si manifestano secondo i caratteri di unitarietà e differenza. Altrimenti il luogo non esiste.

Luogo, non-luogo, milieu

La prima figura, il non-luogo nasce all’interno di una nuova dimensione culturale che Marc Augé definisce surmoderna. La surmodernità, improntata al mito dell’eccesso, produce non luoghi che per contrasto con i luoghi sono non-identitari, non-relazionali, non-storici: le vie aeree, ferroviarie, aerospaziali, autostradali, gli abitacoli mobili (aerei, treni, auto), gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e aerospaziali, le grandi catene alberghiere, le strutture per il tempo libero, i grandi spazi commerciali sono gli spazi in cui i caratteri dell’identità, della relazione e della storia sono assenti. Se nei luoghi quindi agisce un sociale organico (affetti, azioni, passioni, riconoscimenti) nei non luoghi agisce una fredda, passiva e solitaria contrattualità, mediata da oggetti inanimati (cartelli, voci registrate, immagini), che mantengono l’individuo nella più completa anomia e solitudine: le sale dell’aeroporto, le autostrade, le stazioni sono popolate da schermi, dalle scritte (non fumare, fare la fila qui, eccetera). Laddove il luogo antropologico narrava la propria identità e quelle degli abitanti attraverso delle tradizioni tramandate (le regole di comportamento, le conoscenze comuni, i punti di riferimento paesistici), il non luogo dice della comune condivisione della passività, della delega ad altri, del trovarsi nella condizione di passeggero, di cliente, di turista condotto da una parte all’altra senza poter decidere.[1]

La seconda figura quella dell’opportunità mette in campo il concetto di milieu, un concetto ambiguo, anche nella sua accezione comune significa al tempo stesso centro e intorno. [2] Malgrado o forse grazie a questa ambiguità, che risente da vicino della crisi identitaria contemporanea, il termine è divenuto d’uso corrente per definire un contesto fisico: non più semplicemente lieu, ma mi-lieu.

Lo spazio abitabile contemporaneo che il milieu interpreta non è più ascrivibile al dominio della certezza, non è più scontato che il contesto fisico in cui i soggetti conducono la propria esistenza produca un senso per chi lo abita e per chi lo osserva. Il milieu interpreta la condizione tardomoderna della fine della comunità naturale e l’avvento di una nuova forma di comunità elettiva che si struttura intorno ai termini della potenzialità, dell’interpretazione, dell’intenzionalità, della proiezione verso il futuro. Nel milieu, cioè, la relazione di possesso (affettiva, simbolica, storica, economica) fra ambiente naturale e ambiente sociale non è connaturata come nel luogo: la relazione è ora solo potenziale. Se nel luogo la relazione col contesto fisico è sottintesa, nel milieu è esplicitata: il milieu geografico nasce dall’incontro fra la società, lo spazio e la natura.[3] Il milieu è composto da una parte oggettiva, data dal patrimonio storico-ambientale ereditato e da una soggettiva, data dalla società locale. L’incontro fra i due termini non è però deterministico. Fra di essi si instaura una relazione biunivoca in cui il patrimonio offre delle potenzialità che la società locale può o meno interpretare secondo una traiettoria che, se tesa alla valorizzazione, mette in contatto il simbolico e l’oggettivo come per la trasformazione della materia in risorsa.[4]

Augustin Berque per esplicitare questo passaggio introduce il concetto di prise che traduce dall’inglese affordance.[5] La presa è simultaneamente oggettiva e soggettiva, la sua definizione si distanzia sia da un approccio meramente fenomenologico, secondo il quale l’esistenza di un oggetto è data unicamente dalla percezione soggettiva dell’oggetto stesso, sia da quello fisico per cui una cosa esiste anche aldilà dell’interpretazione. Il termine presa mette in campo l’interpretazione e il rischio del fallimento. Il termine risorsa scaturisce ancora da un approccio figlio dell’ottimismo scientista che prevede la possibilità generalizzata di uno sguardo universale che si posa su una materia e la trasforma in risorsa. La contemporaneità viceversa è aperta al rischio: il territorio offre delle potenzialità che forse potranno essere viste e bene utilizzate. Le prese, infatti, anche se sono reali non sono evidenti mai per tutti allo stesso modo, esse non possiedono l’universalità della cosa fisica.

La presa è invariante, ma di una consistenza variabile nella sua relazione col soggetto; è sostanziale, ma relativa. Le prese diventano evidenti solo se le caratteristiche specifiche di un contesto sono riconosciute; esse diventano evidenti quando la relazione col contesto è complessa, quando mette in campo valori affettivi e simbolici, quando cioè il soggetto è parte del contesto in modo da poterne cogliere intelligibilità[6]. Quando manca la capacità di afford non esiste il milieu. Il milieu non è dato, non esiste in assoluto. Ciò che è dato sono gli elementi caratterizzanti, le potenzialità invarianti costituite dal patrimonio territoriale, storico e ambientale, che possono o non possono venire riconosciute e valorizzate. Il milieu esiste solo se l’interazione con l’osservatore è in grado di cogliere le potenzialità. In breve quando il milieu torna ad essere luogo, quando cioè in situazioni particolari e per una stabilità anche minima esiste una identificazione fra contesto e società locale.

Nella tardomodernità l’identificazione non è data, ma scelta, desiderata, voluta. Nel milieu le potenzialità vengono interpretate alla luce del desiderio futuro, secondo una intenzionalità che guarda in avanti. Il milieu contiene anche ciò che potenzialmente ha da offrire e ciò che potenzialmente potrebbe diventare.[7] L’evoluzione del concetto di identità soggettiva e di luogo camminano quindi in parallelo: alla crisi dell’identità, così come l’abbiamo conosciuta, corrisponde la crisi del luogo. Nella prima modernità il luogo rappresentava l’insieme coerente, stabile nel tempo e strutturato di società locale e contesto fisico. Questa certezza oggi è saltata, contesti fisici e società locali generalmente non sono più un insieme solidale: tutto è più fluido, sfumato, cangiante. I luoghi si costruiscono in negativo: i non luoghi; oppure diventano un’opportunità per la società contemporanea di imparare a conoscere, per afferrare le potenzialità che il contesto offre e utilizzarle al meglio: il milieu.

Il senso del luogo tardomoderno

Se nel passato l’identità c’era, era una certezza che bisognava scoprire, adesso è qualcosa di diverso, ora è necessario costruirla consapevolmente. Se nel passato il luogo era identitario e rappresentava una comunità; nel presente il luogo rappresenta un’opportunità, una sfida; il luogo è immaginazione, è progetto. Il luogo, nella sua declinazione tardomoderna di milieu, rappresenta una “posta in gioco” costituita dai nuovi valori potenzialmente universali della memoria e dell’ambiente, dal patrimonio territoriale ereditato, che offre l’opportunità di sperimentare la costruzione consapevole, parziale e incoerente di luoghi identitari.

Il luogo oggi è un’immagine a cui tendere, ma è anche un rischio esposto al fallimento. Lo spazio abitato ha assunto un valore del tutto nuovo nella tarda modernità. Il luogo tardomoderno non è un dato certo e naturale, connaturato all’esperienza della percezione e dell’azione collettiva della società locale; esso esiste dove viene visto, scorto, riconosciuto, esiste quando si ricostruisce una forma, anche parziale, di convivenza civile legata a processi di uso comune del territorio.[1]La presenza di luogo è quindi frammentata, ma necessaria. Il patrimonio territoriale ereditato dalla storia ha un ruolo importante nella definizione identitaria dei luoghi, ma la sua efficacia è sempre più legata alla continua interpretazione dei significati da parte dei soggetti agenti: il luogo non esiste di per sé, ma solo se viene riconosciuto dalla comunità che lo popola. La conseguenza è che il luogo assume un valore nuovo e inedito nella tarda modernità: laddove nel tempo dei ritmi lenti si stabiliva come mediatore di conoscenza operato inconsapevolmente, il luogo si afferma nel quadro della condizione contemporanea come mediatore consapevolmente ricercato di conoscenza: dunque come esito del progetto. Se nel passato quindi il luogo poteva considerarsi un “dato”, una condizione di provenienza, una certezza, nella contemporaneità, il luogo è un arrivo, è una condizione a cui tendere, è un progetto, è un’invenzione collettiva. Il luogo identitario tardomoderno è l’esito di un progetto. Il luogo è oggi una sfida.

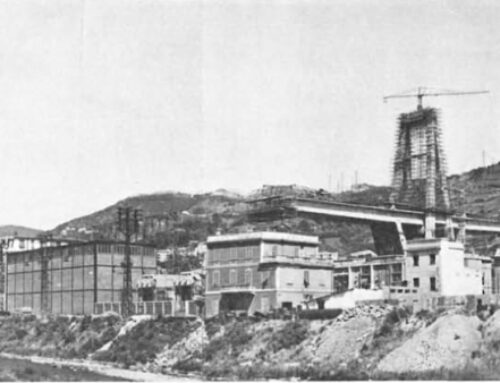

Come si vede schematizzato nello schema I nel passato il luogo consolidava la propria esistenza in un lento processo di apprendimento ciclico, di osservazione diretta e di continua verifica dell’appropriatezza delle azioni territoriali, che sedimentava consuetudini, regole sapienti d’uso della risorsa ambientale, creava cioè un patrimonio locale di conoscenza diffusa, un codice genetico locale, una memoria attiva che si tramandava attraverso le pratiche di vita sociale. Nel passato la cura era connaturata al possesso del luogo in entrambe le sue declinazioni (disponibilità e proprietà di un bene). Ogni innovazione che proveniva dall’esterno veniva filtrata dal codice genetico che ne produceva un’interpretazione localizzata e sperimentava nel contesto. L’innovazione dopo essere stata sperimentata e aver avuto il tempo necessario per valutare l’efficacia diventata un’innovazione stabile, un atto territorializzante, che si inseriva coerentemente nel contesto originario, garantendo una stabilità dinamiche delle risorse ambientale e una coerenza evolutiva al testo paesistico.

Nello schema II si vede come le azioni degli attori sociali de-territorializzati – considerati tutti, esterni o interni, alla stregua di outsider in quanto non attivano nessuna pratica di cura nei confronti del luogo, ma unicamente di uso, proveniente da una consuetudine generale, a-contestuale, generino labilizzazione sociale, e quindi discontinuità nel tramandare le informazioni e usino le risorse ignorando i limiti imposti dal sistema ambientale, sedimentando inesperienza. Le innovazioni provenienti dall’esterno non vengono filtrate dal codice genetico locale e producono deterritorializzazione che si manifesta nell’incoerenza evolutiva del testo paesistico e nell’instabilità dinamica (e quindi sempre crescente) del sistema ambientale. Il protrarsi nel tempo di queste relazione genera la distruzione del codice genetico e costruisce non-luoghi.

Nella contemporaneità il luogo non esiste naturalmente, ma solo in frammenti dove si è consolidato un uso sapiente e consapevole delle risorse, dove delle isole di conoscenza attiva hanno occupato e prodotto territorio. La pratica della cura e della conoscenza del luogo scardina totalmente l’alternanza fra insider o outsider. Le categorie degli insider (gli interni alla società locale) o degli outsider (gli esterni alla società locale) risultano inefficaci rispetto all’individuazione della categoria di possesso tardomoderna non legata alla proprietà, ma al riconoscimento e all’uso comune e sapiente delle potenzialità (milieu). Gli insider (gli interni, quelli che risiedono da tempo in un luogo) possono essere de-localizzati, possono cioè non intessere nessuna relazione conoscitiva e attiva che rimetta in gioco le valenze di rappresentatività e di valore simbolico, mentre gli outsider (gli esterni, coloro che arrivano da fuori, da lontano, residenti da poco, o semplicemente imprenditori che non vivono nel luogo) possono interpretare vantaggiosamente le potenzialità locali. I committenti di una progettazione volta a ricostruire valore simbolico e rappresentativo nel territorio sono quindi quelli che potremmo definire care-taker, cioè i soggetti, residenti o meno, che agiscono secondo una logica localizzata. Si tratta di coloro che riconoscono i molteplici valori di un luogo, e per questo lo amano (sono disposti a creare con il luogo stesso una relazione densa di significato), e di conseguenza se ne prendono cura. Il luogo oggi esiste solo dove è curato, indipendentemente dal tipo di proprietà a cui è sottoposto: non sono gli insider o gli outsider che possiedono il luogo, ma solo chi lo cura, chi lo conosce, chi continuamente lo riproduce, interno o esterno alla comunità insediata.

Il luogo quindi assume un valore del tutto nuovo in una società esposta alle molteplici possibilità, al progressivo indebolimento del legame sociale, alla sublimazione delle esperienze conoscitive, alla globalizzazione delle geografie personali. La costruzione di una società futura aperta, ma consapevole, che ridefinisce una propria identità passa anche attraverso il saper usare le valenze simboliche e materiali del luogo per ricostruire legame sociale, per far tornare ad essere il luogo un “grembo che accoglie”. Il luogo in questa visione gioca un ruolo centrale e marginale al tempo stesso: è centrale come opportunità perché diventa il substrato su cui costruire un legame sociale, ma marginale perché il legame è limitato. Il possesso collettivo dato dalle pratiche di cura crea coesione sociale, ma non coinvolge la definizione esistenziale degli individui. Il luogo non definisce oggi una comunità solida con un’identità forte, in cui il territorio condiviso rappresenta l’oggetto simbolico dell’identità, esso rappresenta quella parte importante, ma parziale, dell’identità sociale condivisa.

La pianificazione si trova oggi impreparata di fronte a questo cambiamento repentino di scenario. Il progetto del territorio non è ipotizzabile infatti macchina burocratica” dei piani che ancora regola flussi settoriali (ambientali, di traffico, di merci), ma è invece un progetto, inevitabilmente complesso e complicato, che tenta di ricostruire le relazioni fra la società insediata ed il contesto di riferimento, finalizzato all’incremento di senso nella produzione materiale degli atti. Il progetto tardomoderno abbandona l’ottica della certezza che vuole sottoporre il territorio al controllo di uno sguardo unico, ma segue la frammentazione della ricostruzione spontanea dei luoghi.

Gli strumenti della messa in scena dello spazio in comune

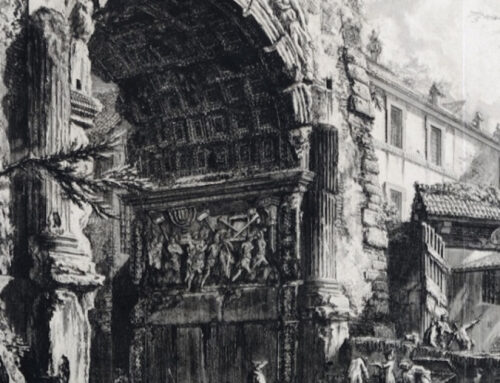

Progettare oggi territorio e non norme significa abbandonare la consuetudine dell’autoreferenzialità del piano, che individua la propria legittimità a un estremo nell’intuizione poetica solipsistica e all’altro nella scientificità dei dati. Partecipare al progetto identitario del luogo vuol dire entrare in mezzo ad un gioco di specchi, in cui si guarda, interpretandolo, ciò che è già stato guardato, interpretato e trasformato. E’ la forma di territorialità, le regole che ogni società decide di darsi rispetto al territorio che la ospita, che può farci comprendere con quali occhi i caratteri del luogo venivano guardati e interpretati. E’ necessario percorrere due strade parallele: da un lato ricorrere a documenti che conservano traccia e, dell’interazione fra contesto e società, con i racconti, le narrazioni le descrizioni testuali in cui è possibile intravedere la conformazione storica del luogo, però decisive sono per noi le immagini, le rappresentazioni grafiche, che contengono la forma e la sua rappresentazione, alla luce dei valori, della cultura e delle credenze del tempo. Dall’altro è necessario ritrovare un contatto diretto con i luoghi e con possessori attuali dei luoghi. Il progetto di territorio necessita sia di una lettura densa in grado di restituire spessore e profondità e di un committente, anche ipotetico e immaginario, che consenta di mantenere la stima della rotta.

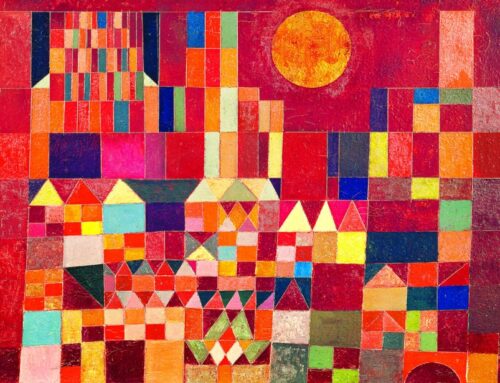

Per questo l’immagine più convincente oggi della figura di luogo è quella che abbandona l’approccio rigidamente funzionalista del paradigma sistemico. Alcuni, ad esempio, ritengono la teoria dei sistemi inefficace per la pratica urbanistica, privilegiando i concetti di conoscenza di sfondo, sistemi concreti di interazioni, razionalità dei giochi, progettualità descrittiva e d’azione.[1]Altri, viceversa, vi intravedono alcuni vizi di origine, come il riduzionismo, il meccanicismo e il controllo generalizzato che indirizzano la percezione e la forma descrittiva del problema stesso.[2]Altri ancora preferiscono riferirsi a metafore più morbide come quella di teatro o di gioco utili per definire efficacemente le relazioni sociali implicate nella designazione, concezione e rappresentazione del paesaggio, riconducibili all’antropologia interpretativa geertziana.[3]L’immagine del teatro è particolarmente suggestiva e contiene al tempo stesso l’idea dello scenario e degli attori che mettono in scena e rendono vivo lo spazio che contiene i propri atti.

La costruzione di luoghi dotati di senso significa per gli urbanisti partecipare da attori al più generale processo di ricostruzione identitaria che sta attraversando il mondo industrializzato. Ricostruire luoghi significa abbandonare l’ottica moderna che ricercava un progetto universalista, univoco e certo, ma significa anche abbandonare la teoria postmoderna che accetta incondizionatamente e spesso esalta la nascita di un individuo frammentato, senza identità, senza un centro, senza un principio d’ordine, che si disperde nell’universalità dell’indistinto, e che finisce per identificarsi nelle periferie disseminate che gli somigliano.

Attrezzarsi alla progettazione dei luoghi significa prendere la cassetta degli attrezzi e guardare dentro, vedere cosa è ancora necessario, cosa è da buttare, ma molto di più significa scavare nel fondo e ritrovare vecchi strumenti, considerati arrugginiti e desueti ma che col trascorrere del tempo tornano utili, e si scoprono ancora utilizzabili. Progettare richiede di guardare con un’ottica nuova, che abbandoni i grandi modelli interpretativi e più sommessamente si rivolga alla comprensione delle pratiche sociali che rappresentano lo spazio in comune (quelle attuali, quelle trascorse, quelle innovative). Il cambiamento d’ottica usa anche strumenti di interpretazione generale, senza cadere nel mero idiografismo, ripartendo però dall’interpretazione dell’unicità, dalla specificità, dall’individuazione della morfogenesi locale, dalle tante e contraddittorie microstorie e non dai grandi racconti che sovrappongono ai contesti regole certe, univoche e generali. E’ dall’ottica del locale che il generale acquista senso, nella contemporaneità “solo ripartendo dalla foglia osservata al microscopio è possibile salvare il principio più astratto e regolare della rete”.[4]

La biografia territoriale come rappresentazione collettiva

Chi pratica la dimensione interpretativa del progetto è spesso lontano dal mondo dell’esperienza e della vita comune degli abitanti, che non basta “ascoltare” per conoscere, ma che necessita di un percorso condiviso in cui si ricostruisce un nuovo senso comune. Gli esperti restituiscono la loro personale interpretazione, esaltando il “fare poetico” ed estetizzante dell’architetto, viceversa le esperienze di pianificazione partecipata – interessata a dar voce a tutti gli abitanti, anche i più deboli e i meno riconosciuti – sono schiacciate dalla fatica di far dialogare in una dimensione pubblica le diverse interpretazioni del territorio, in assenza di un’immagine interpretativa del luogo. In quegli incontri non esiste nessuno che ricostruisce e da voce al luogo, nessuno racconta la sua storia, nessuno riesce a far vedere le sue propensioni alla trasformazioni, le sue resistenze.

Si avverte la mancanza di un anello di congiunzione fra questi due mondi – quello dell’interpretazione poetica e quello della partecipazione. Anche nelle esperienze più attente manca la relazione fra mondo e “immagine del mondo” che la comunità costruisce o è disponibile a costruirsi. Il “mondo” viene il più delle volte progettato dall’esterno: chi osserva non fa parte del gruppo, anche se produce interpretazione a partire dai comportamenti societari, e chi fa parte del gruppo non esprime il senso dei luoghi attraverso l’immagine. Manca oggi la visualizzazione dello spazio in comune dove costruirsi il senso condiviso dell’esistenza. Mettere nel mezzo alla comunità progettante il luogo – nella sua dimensione profonda di tempo, di senso e di spazio – è introdurre con forza nella discussione quello che normalmente viene ignorato.

La biografia territoriale ricostruisce l’identità di un luogo, la ricostruisce nel presente, cercando dei limiti alla sua trasformazione, cercando dei nuovi confini identitari, non astratti vincoli, ma limiti di senso che nascono dalla conoscenza e dalle azioni della rappresentazione. La biografia “rappresenta” lo spazio in comune, ricostruisce i fatti e gli eventi, da maggior peso ad alcuni momenti della storia, ne ignora altri.

La biografia è assieme locale e globale, ma è assieme locale e globale a partire dal locale. La biografia è un’ottica di senso e di verticalità che narra lo strutturarsi nel tempo di un luogo, della sua personalità di come si è venuta costruendo nel tempo in base a di relazioni ed esperienze lontane e vicine. E’ necessario oggi più che mai ripartire dalla foglia, dal locale, per capire l’albero, per evitare che la griglia astratta e totalizzante del macro si proietti sul luogo. La biografia non è quindi ricostruzione micro-storicogeografica, ingenuamente descrittiva ed empirista, di derivazione percettiva che salta la ricostruzione del contesto relazionale (sociale, economico, ambientale, culturale). La biografia vuole inserirsi nel generale processo relazionale di ricostruzione identitaria a partire dall’interpretazione del reticolo che ha prodotto la personalità del luogo. “Solo dopo aver guardato al microscopio la foglia è possibile salvare il principio più astratto della rete”.

La narrazione degli eventi e della vita dei luoghi, è uno strumento necessario per ridare spessore e senso a allo spazio che ha perduto memoria. La narrazione è uno strumento interattivo: si parla, si ascolta e si continua il racconto, creando storie e immagini nuove, ma che seguono un filo conduttore. I progettisti intenzionali del luogo cercheranno nei “nuclei sparsi” di ricostruzione identitaria i sapienti delle tribù tardomoderne che hanno già messo in scena atti della biografia.

La rappresentazione delle forme di territorialità passate non trascrive semplicemente in forma grafica le descrizioni dei geografi storici, o degli archeologi del paesaggio, ma è uno strumento che riattiva la funzione della memoria, selezionando e scegliendo cosa ricordare e cosa dimenticare: è un percorso di riscoperta nel passato, orientato alla ricostruzione futura. Un racconto non documentario, ma un racconto costruito nel presente, un racconto che nasce dall’interpretazione che rilegge la storia e la riattualizza, la usa per quello che serve oggi, enfatizza e sceglie consapevolmente. Un racconto il cui scopo è quello di essere continuato nel presente, come le fiabe che vengono tramandate oralmente e riescono a inserirsi nella contemporaneità. E come le fiabe, che sono scritte in maniera suadente e comprensibile da chi ascolta, i disegni narrano i luoghi in modo da affascinare chi guarda, con una tecnica comprensibile allo sguardo e alla mente, in modo da far camminare assieme la topografia e la corografia, separate dalla geografia tolemaica.

Gli elementi centrali della biografia sono dati dal tempo, quindi dal ripercorrere le trasformazione, i cambiamenti, e le resistenze nelle fasi storiche significative non evenemenziali, ma segnate da cambiamenti nella mentalità; dal senso, dalla comprensione del significato e del ruolo che veniva attribuito agli oggetti depositati nel territorio; dalla continuità e quindi dalla morfogenesi delle forme, dalla resistenza e continua riproduzione delle forme attraverso il filtro del codice genetico locale; e da un linguaggio pittografico ambiguo locale/globale che utilizza le informazioni geometriche provenienti dagli istituti geografici centralizzati, ma le sottomette alle calligrafie locali, per relazionarsi col senso comune dei luoghi.