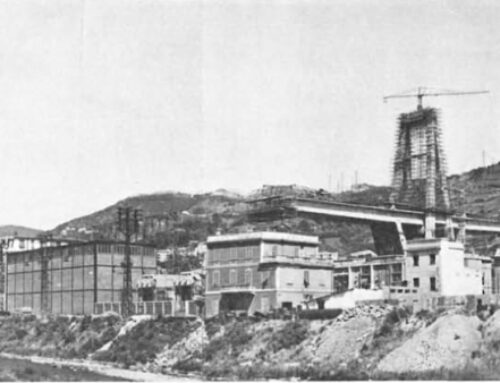

Settant’anni di sviluppo urbano improvviso e prepotente hanno generato la banalizzazione generalizzata degli spazi, la perdita di identità delle periferie (che ormai si spingono fino alle soglie dei centri storici), e anche le ultime iniziative, volte al rinnovo di parti obsolete e degradate della città esistente mostrano la incapacità a rimettere mano e soprattutto a dare un senso alla forma urbana.

Sino ad ora dello sviluppo della città si è occupata, con alterne fortune, l’urbanistica. Nell’ultimo secolo questa tecnica, che rischia sempre di apparire cugina dell’architettura ha tenuto il tema della forma e dell’aspetto della città in un ruolo secondario, privilegiando la funzionalità delle attrezzature e la gestione dei rapporti giuridici tra territorio e intervento pubblico e privato. Oggi, settant’anni di sviluppo urbano improvviso e prepotente hanno generato la banalizzazione generalizzata degli spazi, la perdita di identità delle periferie (che ormai si spingono fino alle soglie dei centri storici), e anche le ultime iniziative, volte al rinnovo di parti obsolete e degradate della città esistente mostrano la incapacità a rimettere mano e soprattutto a dare un senso alla forma urbana.

I cittadini

Sino ad ora dello sviluppo della città si è occupata, con alterne fortune, l’urbanistica. Ma l’urbanistica moderna è una tecnica nata bastarda, senza origini proprie, dagli ingegneri e dai medici illuministi e positivisti che trovavano spazio alle corti dei principi o dei leader delle giovani democrazie, erede di una lunga storia di utopie e di imprese coloniali. Nell’ultimo secolo questa tecnica, che rischia sempre di apparire cugina dell’architettura, solo perché la si insegna negli stessi corsi di laurea, ha invece tenuto il tema della forma e dell’aspetto della città in un ruolo secondario (diversamente da quanto si fa in architettura per la forma degli edifici), privilegiando la funzionalità delle attrezzature e la gestione dei rapporti giuridici tra territorio e intervento pubblico e privato.

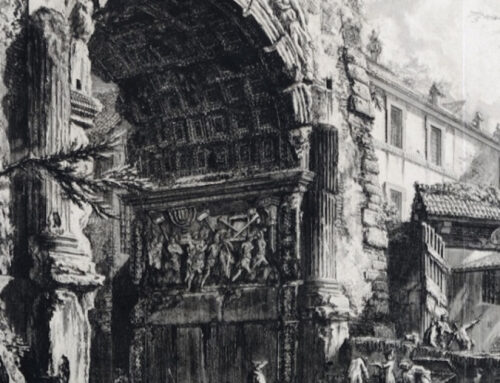

E si capisce il motivo: la forma urbana della città, dalle origini sino all’inizio del ‘900, si è per lo più generata per crescita spontanea, affidata a poche regole non scritte di un “progetto implicito”, affondato nella cultura corrente di tutti: cittadini e costruttori appartenevano alla stessa cultura quando non erano addirittura le stesse persone. Quando, dalla metà dell’800, è emerso un problema di rappresentazione nell’aspetto dei principali luoghi pubblici della città, biglietto da visita della borghesia rampante, il tema della forma è stato spesso risolto con norme e tecniche di controllo delle facciate e delle parti monumentali, con le Commissioni d’Ornato o con i profili regolatori, rinviando il tema dalla città alle architetture.

Oggi, settant’anni di sviluppo urbano improvviso e prepotente hanno generato la banalizzazione generalizzata degli spazi, la perdita di identità delle periferie (che ormai si spingono fino alle soglie dei centri storici), e anche le ultime iniziative, volte al rinnovo di parti obsolete e degradate della città esistente mostrano la incapacità a rimettere mano e soprattutto a dare un senso alla forma urbana. Se gli aspetti funzionali hanno occasione di sperimentazione interessante in questi programmi di riqualificazione, gli aspetti del rinnovo della qualità formale delle città sono praticamente trascurati, e tutto ciò rivela un ritardo culturale grave delle tecniche e dei poteri che gestiscono il territorio rispetto alle esigenze dei cittadini, e soprattutto evidenzia uno spreco di occasioni, che saranno sempre più rare, per ridare forma, identità, polarizzazione alla città.

Di fronte all’emergere di un tema diventato scottante per il ritardo culturale delle tecniche e delle politiche che dovrebbero amministrarlo e per la mancanza di strumenti consolidati nel gestirlo, è spontaneo ricorrere ad altre discipline, diverse da quell’urbanistica che ci ha sostenuto fino ad ora ma che non riesce oggi a dare indicazioni per la qualità della forma urbana. Si tratta di discipline che si sono sviluppate su altri campi e che ci possono dare un aiuto, realizzando così un lavoro interculturale: ad esempio quelle di analisi e di valutazione del paesaggio, di cui qui proviamo a dare qualche indicazione.

A ben pensarci è già indice di contraddizione il fatto che esista una differenza disciplinare tra chi parla di spazio urbano e chi parla di paesaggio: è come se lo “spazio” per gli urbanisti fosse un termine che appartiene in qualche modo alla sfera delle funzioni, mentre il “paesaggio” sarebbe relegato alla sfera delle sensazioni, della percezione.

Di fatto, se il tema di questi giorni è il sistema urbano, dobbiamo sempre tener conto che il nostro giudizio, come cittadini che viviamo e godiamo della città, è largamente influenzato da quello che del sistema noi percepiamo, cioè dal paesaggio urbano. I problemi di gestione della forma, dell’identità, dell’effetto sui comportamenti, del ruolo simbolico che lo spazio svolge presso le società che lo abitano e lo fruiscono hanno oggi riflessi forti sul senso di appartenenza delle nuove generazioni, sulla sicurezza, sulla capacità d’uso della città: per questo ci pare opportuno parlare di paesaggio, ponendo al centro dell’attenzione i problemi legati ai segni, all’estetica, ai modelli di fruizione più che alle pratiche funzionali.

Proprio questi sono i temi specifici del rinnovato interesse per il paesaggio, che a partire dalle estreme periferie del territorio, dalle terre della wilderness e della natura investe via via territori insediati (i paesaggi “culturali”) e una serie di aspetti della città cha abbiamo sino ad ora trascurato perché ci parevano sovrastrutturali e che ora diventano il primo problema.

Il fatto che i temi del paesaggio si siano sviluppati in qualche modo in separata sede dai temi dell’urbanistica, in questo momento può essere d’aiuto: possiamo provare a valutarne contenuti e metodologie come fonte di innovazione potenziale per affrontare un tema che, con la strumentazione “tradizionale”, non trova soluzioni.

Quindi ci proponiamo di esaminare alcune categorie dell’indagine e dello studio del paesaggio, le applichiamo alla città e verifichiamo se lo spazio pubblico è affrontato con queste categorie; quindi valutiamo se lo spazio pubblico possa essere descritto, valutato e quindi progettato come paesaggio urbano.

Il paesaggio è un fattore di senso. Non è l’oggetto “mondo”, ma sono le modalità di ricezione dentro di noi dell’oggetto “mondo”. Quella sul paesaggio è un’indagine su un’interazione: quella tra il fruitore e l’esterno.

Per esempio ci interessa studiare quello che motiva lo sguardo del turista, perché il turista visiti i centri storici, qual è non solo l’elemento motivante ma anche il ragionamento che ne consegue. Oppure ci interessa l’atteggiamento che rende legato alle proprie radici l’abitante, la lettura del paesaggio da parte di quello che è chiamato insider; oppure ancora ciò che genera una sensazione di disagio o addirittura un senso di offesa quando ci troviamo di fronte ad un elemento impattante, come se avessimo un “comune senso del paesaggio“, quando ci troviamo a disagio di fronte ad una trasformazione, ad una violenza nei confronti di un paesaggio consolidato.

Questa interazione è basata sulla percezione, la fruizione e i processi solo in parte razionali che stanno dietro le sensazioni e le memorie che dalle sensazioni si depositano. Viene coinvolto un mondo complesso, quello che comporta la gestione del nostro personale e collettivo sedimento culturale; per renderci conto delle connessioni praticamente infinite di questo riferimento basta pensare che l’intera psicanalisi è fondata sul mondo delle sedimentazioni che gli avvenimenti generano sulla nostra personalità e cultura. Per addentrarci nel senso del paesaggio dobbiamo affrontare questa visione del mondo, almeno per gli aspetti che più direttamente coinvolgono il rapporto percettivo con l’ambiente esterno e le modalità con cui la memoria dei luoghi genera valori, affetti, motivi di scelte progettuali o di vita.

Cerchiamo di capire come distinguiamo, nel continuum della percezione dell’ambiente circostante, quegli elementi e quelle relazioni che si sedimentano come compiuti e distinti da altri, dal momento che, muovendoci nello spazio, li percepiamo inseriti in un tutt’uno. Infatti la nostra percezione del paesaggio, all’esterno di ambienti chiusi, non è legata ad unità spaziali precise, a meno di siti molto particolari. Lo spazio pubblico è fatta di spazi tra loro connessi, è un sistema e quando apprezziamo un paesaggio lo apprezziamo sempre come senso generato da un sistema di spazi.

Quindi, in prima battuta, dobbiamo capire come si genera dentro di noi il senso di un luogo a partire da un sistema di sensazioni relative a singoli elementi spazialmente e geometricamente definiti, a cui si accompagna prima o poi, forte o labile, un effetto di senso generale, complessivo, legato ad aspetti sintetici e olistici, non scomponibili in elementi semplici.

Questo è un passaggio di grande complessità, a fronte del quale la parte scientifica dell’analisi del paesaggio cede le armi alla parte artistica, alla pittura o alla letteratura, alla fotografia o semplicemente al gusto dei luoghi che ciascuno di noi conserva nella memoria.

Tecnicamente, se per studiare il paesaggio dobbiamo capire il modo con cui si svolge il rapporto di fruizione tra il mondo da percepire e chi lo percepisce, è opportuno fare ricorso alle metodologie di una disciplina che ha affrontato il tema in termini strutturali: ad esempio la semiologia, che è quella disciplina che studia i rapporti comunicativi sulla base di segni, di rapporti stabiliti nei vari linguaggi tra elementi fisici (come suoni, grafie, movimenti o oggetti) e significati precostituiti che a quegli elementi sono stati connessi. In semiologia Ma nella lingua – e la semiologia si appoggia completamente su di essa – alla base delle esperienze comunicative abbiamo una vettorialità, una unidirezionalità del testo (il tempo nel discorso verbale o l’allineamento sulla riga nello scritto) che ci precostituisce un ordine specifico attraverso il quale ricostruiamo le regole del messaggio, ma nello spazio questa sequenza vettoriale che ci aiuta a capire le regole è molto più complessa, perché in pratica dipende dal soggetto “guardante” (o meglio “senziente”) stabilire qual è l’ordine di percezione delle cose.

Se ciascuno raccontasse le sue “unità” di paesaggio (come se fossero frasi di un discorso), pur stando di fronte alla stesso territorio, avremmo racconti anche molto differenti. Inoltre la maggior parte dei paesaggi urbani che viviamo è molto disordinata e complessa, e il tema della differente considerazione delle partizioni del paesaggio costituisce un primo problema che emerge con forza nei suoi risvolti operativi: per l’architetto ad esempio, quando riscontra la differenza tra la considerazione spaziale delle unità geometriche del suo progetto (cioè come si era immaginato che la gente percepisse quei luoghi) e il paesaggio urbano come di fatto viene percepito e vissuto (sarebbe meglio dira al plurale: .. i paesaggi…).

Un primo passo dell'”umiltà” necessaria del progettista sta proprio nell’essere cosciente della differenza tra oggetto progettato e insieme percepito dal fruitore come un paesaggio, in cui l’oggetto progettato è inserito entro un sistema spaziale molto più complesso del previsto. Insomma verifichiamo ogni volta che l’oggetto o lo spazio che noi abbiamo progettato tende a diventare un elemento tra i tanti, fino addirittura a sciogliersi nel sistema di relazioni paesistiche di quel luogo, relazioni che ciascuno sedimenta nella propria memoria in un tutto unico, in un’immagine olistica.

Insomma i “nostri” luoghi pubblici (come le nuove piazze che abbiamo progettato, come quelli che tuteliamo come patrimonio storico, come quelli su cui le amministrazioni investono decine di miliardi in pavimentazioni ed arredi) sono solo molto raramente una “meta” del fruitore del paesaggio urbano, che dà senso ad un effetto molto più complesso, sedimentato in interi itinerari per la città, in reti di segni diversi e distanti che compongono nella memoria un effetto di senso complessivo, difficile da sciogliere nei singoli episodi che lo compongono.

Data questa relativa ingenuità e la diffusa incapacità di comprendere il modo di comportarsi dell’interlocutore principale dei nostri progetti, quel “pubblico” al quale si dedica lo spazio omonimo, dobbiamo capire come si distinguono nel continuum della percezione gli elementi che compongono l’immagine del paesaggio che si consolida nella memoria, quella di cui si può parlare, che entra nel nostro patrimonio culturale e sentimentale. Se non è interpretabile come un sistema segnico articolato a quale modello possiamo riferirci: ad una struttura di simboli con riferimenti forti a concetti già sedimentati? ad una sintesi olistica che assorbiamo con capillari sensibili e non codificati?

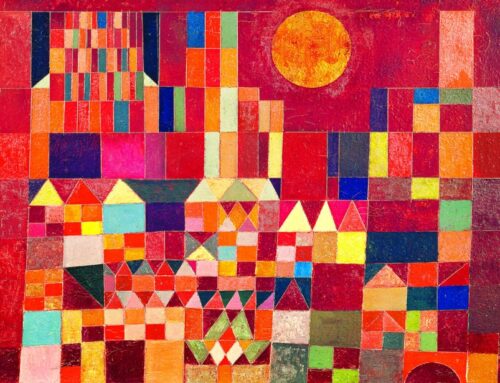

Quando progettiamo ci sforziamo di riferirci agli effetti che il nostro spazio avrà sulla memoria, sulla sedimentazione culturale, sul senso di identità e possiamo ipotizzare che questo processo di sedimentazione si strutturi attraverso simboli, come ci pare avvenga nel caso di grandi spazi monumentali, che segnalano un senso “forte” nel fruitore. Ma sappiamo che di fatto, vivendo in uno spazio urbano, l’immagine della città non è fatta solo di monumenti e di luoghi che stereotipizzano il senso, che il paesaggio urbano non è dato solo dalle immagini da cartolina, ma che piuttosto la sensazione di città è data dal feeling di relazioni di elementi minori, poco significativi uno per uno, ma collegati organicamente nel nostro percepito.

Per questo la struttura di simboli non è un modello interpretativo sufficiente, né un sistema segnico abbastanza articolato da descrivere lo spazio urbano. Con questo modello si descrivono solo alcuni elementi, ma la parte più interessante per le valutazioni e le scelte, quella che genera sensazioni di piacevolezza o disagio, sfugge al modello fatto di segni riferiti a concetti precisi.

Dobbiamo lasciare l’interpretazione alla capacità endogena e personale di sintesi olistica che si affida ad una unione fra sensazioni ed elementi razionali, e quindi alla comprensione di regole e valori legati alla verifica percettiva diretta.

Tutto ciò è stato studiato nell’analisi del Paesaggio nell’accezione più o meno romantica del termine, cioè della fruizione degli spazi aperti, naturali appunto, e solo recentemente nella fruizione dei luoghi insediati dal cosiddetto paesaggio “culturale”. Certamente possiamo importare questi primi approcci critici come criteri utili per lo studio della città, in dialettica con il criterio regolatore di chi pensa che la città sia un sistema ordinato di produzioni artificiali.

Ma il nostro modo di percepire il mondo, e quindi anche la città, è così mescolato di elementi sentimentali e razionali, che anche tentando di ordinare tutto non possiamo che usare ciascuno la propria soggettività, soprattutto tenendo conto che parte della sensazione è dovuta anche alla percezione di elementi del contesto fisico che non sono stati progettati. Una testimonianza di questa complessità è data ad esempio dai migliori fotografi di architettura. Basilico si compiace di fotografare la città ordinata che deroga, che ha dei punti di slittamento, che diventa interessante perché ha degli elementi che per sedimentazione storica, per avvenimenti casuali, o perché davvero si è configurato uno spazio particolare, non è quella che si sarebbe prevista, che era stata disegnata, soprattutto non è quella del modello che avevamo in testa quando abbiamo cominciato a percorrere la città. Fontana nelle sue fotografie ci presenta geometrie inedite, impreviste, paesaggi ordinati che stanno tra le righe degli ordini (molto meno percepiti) progettati ma che sono “altri”, che emergono in modo imprevisto e “rivoluzionario” allo sguardo curioso.

È evidente, a partire da questi presupposti, che quelle che più ci interessano sono le proprietà stimolanti del paesaggio, inquietanti chi cerca certezze con categorie scientifiche o ordine con tecniche progettuali, quelle che obbligano ad una esplorazione nella complessità, ad una comprensione nella polisemia, ad un attività progettante non possessiva e non imperativa.

Quindi qui non cerchiamo di definire il paesaggio in quanto oggetto delle nostre indagini e del nostro agire, ma piuttosto ne tratteggiamo le potenzialità in quanto agente provocatore che induce riflessioni in chi lo osserva, o meglio lo ascolta, ne gusta il feeling.

In questa direzione scopriamo nuovi indirizzi per una ricerca più generale, che lavora sui bordi del sapere scientifico e del progetto razionale, che incomincia ad orientarsi in un enorme giacimento di potenzialità poco esplorato: quello che motiva il desiderio, l’immaginario, la memoria del nostro abitare la città e il mondo.

Dunque, quando ci abituiamo ad approfondire le modalità con cui affrontiamo il paesaggio urbano, poniamo l’attenzione soprattutto alla serendipity, cioè a quell’atteggiamento che consiste, per dirla con lo zen, nell’ “aspettare l’inaspettato”. La Serendipity è un neologismo che deriva da una città immaginata a metà ‘700 da Walpole, in cui si trovano le cose non cercate (e non si trovano quelle cercate), in cui avvengono gli eventi inaspettati, in cui i protagonisti trovano inaspettatamente la risoluzione ai problemi ma in modo imprevedibile. È stato coniato questo termine per dare un’aggettivazione, una qualità ai luoghi, agli atteggiamenti in cui davvero è più probabile che avvenga l’inaspettato.

Questa caratterizzazione della città, ormai proposta da più di uno studioso (ad esempio in Italia Bagnasco), non è solo una provocazione culturale, ma sta andando a configurarsi come un ambito su cui lavorare in modo disciplinato e tecnico, ed anche qui avremmo l’intenzione di usarlo come strumento conoscitivo in mano a progettisti ed urbanisti.

Un secondo filone di contributi importanti per il nostro approccio sta nella recente valorizzazione della prospettiva d’azione sui ‘paesaggi culturali’, riaperta con la risoluzione del Consiglio d’Europa (n.53 del 1997), che definisce paesaggio “una porzione determinata di territorio quale è percepita dall’uomo, il cui aspetto risulta dall’azione di fattori umani e naturali e dalle loro interrelazioni”, e che applica a tale paesaggio l’impegno di “consacrarlo giuridicamente come bene comune, fondamento dell’identità culturale e locale delle popolazioni, componente essenziale della qualità della vita e espressione della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale, ecologico sociale ed economico”.

Questa sensibilità del Consiglio d’Europa, e da qualche tempo anche del governo italiano, si applica ad una società in cui la mobilità è cresciuta esponenzialmente legata, non solo agli spostamenti occasionali, ma legata al fatto che pochissimi di noi abitano dove sono nati i nostri genitori, e che i nostri figli abiteranno in città diverse. È la mobilità dell’abitare che cresce esponenzialmente. L’accessibilità ampliata dalla circolazione delle immagini, non solo delle persone e della ricchezza ha portato ad una enorme complessità del nostro patrimonio culturale e ciò ha portato ad un senso dell’abitare molto più complesso di prima, in cui abitare e senso di identità locale erano sovrapposti. Adesso l’identità è una sensazione molto più articolata: è fatta di diversi riferimenti culturali, di conoscenza di reti di luoghi, di sentirsi un po’ più abitanti del mondo.

Si registra così un depotenziamento del senso di identità locale che deve essere in qualche modo valorizzata. Nessuno si è preoccupato dell’identità in una qualsiasi città italiana 50 anni fa, perché c’era una così forte sovrapposizione tra l’identità locale e il modello di vita e di valori degli abitanti, da rendere superflua la tutela istituzionale della loro identità.

Oggi, anche se i sindaci rivendicano l’autonomia dei propri piani regolatori, volendosi ridare da sé la faccia della città, e gestire gli spazi pubblici, poiché questo prima di tutto appartenga a loro,in realtà verificano ogni giorno quanto lo spazio urbano (e in primo luogo quello pubblico) stia rappresentando sempre meno la società locale, sia sempre meno sentito come immagine garante dei propri valori.

Cresce la potenza di chiunque di identificarsi con reti di punti nel territorio, ma decresce la potenza di gestire, per le singole località, l’identità locale, che è uno dei valori base per qualsiasi criterio di tutela del paesaggio, poiché ne garantisce diversità e riconoscibilità. Si sta perdendo la vestale naturale delle diverse località, cioè la società che la abita, si sta perdendo quell’elemento al quale ci si è appoggiati sin da quando i Comuni, su cui si è fondata la definizione di spazio pubblico, stanno perdendo il loro senso connaturato socialmente. Diventa sempre più complicato affidarsi ad una comunità e alle sue rappresentanze per essere certi di valorizzare i luoghi. Dobbiamo valorizzare i luoghi, ma abbiamo sempre meno il soggetto storico consolidato che si incarica spontaneamente di valorizzarli.

Di fatto la crescita di mobilità e del nostro benessere diminuisce il nostro legame con l’identità locale e accresce la nostra identità di turisti. Il turismo culturale, il desiderio di riconoscersi attraverso la dialettica con altri luoghi che non sono i propri, ma che lo possono diventare, sta crescendo. In questa prospettiva il turista non è più soltanto un soggetto intrinsecamente devastatore e consumista, può anche essere individuato come propositore di valori. Di fatto sono turisti gli ambientalisti, i cultori dei centri storici, i riscopritori dell’archeologia antica o industriale, i componenti stessi del Consiglio d’Europa che hanno votato quella risoluzione. Paradossalmente le spinte culturali al rispetto dei paesaggi culturali, nell’accezione propria che ne dà il Consiglio d’Europa, vengono in molte situazioni più dal turista che dall’abitante.

Allora uno dei temi che dobbiamo porci è: quale spazio pubblico per il ricongiungimento dell’abitante con il turista?; ovvero: quale paesaggio urbano produce nuovamente gli effetti straordinari dei centri del Mediterraneo, luogo storico dell’identità locale al punto da essere attrattivi per lo straniero?

Lo spazio ”pubblico” nasce per rappresentare qualcosa, oltre che per svolgere delle funzioni: nelle società teocratiche o regali è lo spazio del rito, nelle società mercantili è lo spazio dell’incontro e della gestione del business (i caravanserragli, i mercati), nelle prime società organizzate democraticamente è lo spazio istituzionale (il foro, l’arengario) e lo spazio del dibattito e della didattica (l’accademia). Nelle società borghesi più recenti (di cui quelle moderne sono tutte espressione) diventa pubblico lo spazio di tutte le precedenti rappresentazioni poste insieme alla parte sociale delle rappresentazioni private: insomma lo forza rappresentativa dello spazio pubblico moderno esce dalla ristretta cerchia di luoghi deputati e pervade tutta la città: ogni strada, ogni piazza, ogni giardino è di tutti perché tutti in essi sono “democraticamente” rappresentati, in essi specchiano i loro comportamenti più rappresentativi. Da qui la forza dell’identità della città moderna con la sua gente: lo spazio non rappresenta più qualcosa d’altro (non è “segno” nel senso di stare al posto di qualcosa di assente), ma rappresenta la comunità stessa che lo abita, ogni cittadino è al tempo stesso attore e spettatore della rappresentazione che si svolge nello spazio pubblico. Quindi ciascuno si sente in qualche modo bisognoso di trovare la sua identità fuori dalla porta di casa, attraverso la facciata di casa. È un problema di diffusione dell’elemento di qualità della vita data dal rappresentarsi.

Portiamo i valori dello spazio pubblico fino alla porta di casa, in qualche modo interagiamo nel nostro privato con lo spazio pubblico. Quindi il bisogno di identità, di valorizzazione del paesaggio culturale di cui abbiamo parlato prima, lo troviamo diffuso reticolarmente nella città. È una proliferazione frattalica del senso dello spazio pubblico: bisogno di rappresentatività, senso di identità locale, formazione di luoghi in cui ritrovarsi.

Ne conseguono due effetti:

– lo spazio pubblico moderno è tutto ciò che nella città si offre immediatamente alla fruizione, tutto ciò che ha continuità, che non è relegabile a singoli luoghi;

– lo spazio pubblico moderno non è producibile o gestibile esteticamente senza l’apporto di azioni private.

Dobbiamo interagire con il bisogno di rappresentatività, di dare un senso all’identità microlocale di ciascuna zona della città. Il governo locale deve impostare le regole per l’aspetto pubblico della città e demandare la produzione di quest’aspetto pubblico in parte al rapporto con i privati. Da ciò la responsabilità, per la nuova disciplina urbanistica, di organizzare questo rapporto tra pubblico e privato in funzione di quegli aspetti di paesaggio urbano di cui si è parlato prima.

Storicamente la società borghese che ha diffuso il senso dello spazio pubblico, lo ha regolato per rappresentare un preciso senso dell’ordine e della partecipazione positiva ad un sistema normalizzato, ad esempio nell’Ottocento con le Commissioni di Ornato.

Oggi, decaduta l’ideologia dell’identità borghese, dell’essere cittadini fieri della propria città, non si sa più cosa rappresentare attraverso lo spazio pubblico.

Le regole

Il rapporto tra cittadino e città costruita è un iceberg di ideologie, modelli di comportamenti e sentimenti collettivi che emerge a tratti nella nostra vita quotidiana, imponendo in quei momenti un’attenzione a processi e a valori che sono sempre presenti ma che normalmente sono latenti, impliciti, a margine dei nostri pensieri.

Uno dei momenti in cui ci rendiamo conto della complessità del rapporto tra la nostra vita quotidiana e la città costruita è quando ci misuriamo con le norme che regolano la costruzione della città. È un rapporto per lo più sgradevole, che viene spesso liquidato come impero della burocrazia, odiato modo dei “lacci e lacciuoli” che impediscono lo spontaneo espandersi delle libere attività personali.

Dall’altra parte però è diffuso il malessere dell’abitare nelle parti di nuova costruzione della città, la mobilità verso le zone centrali e più antiche, il senso di impotenza e di disgusto rispetto agli spazi pubblici di nuova formazione, per lo più inabitabili, insicuri, in ogni caso non attraenti.

Ogni tanto incontriamo, per le più diverse ragioni, un tecnico del settore, e la sua frequentazione ci fa capire che il problema sembra non stare nella mancanza di progetti ma nelle regole, che la città non è fatta sulla base di disegni ma sulla base di norme. E se il risultato è palesemente insoddisfacente in primo luogo bisogna guardare alle regole che lo hanno generato. O meglio, forse bisogna guardare al rapporto con le regole, perché non sappiamo mai se le norme ci sono ma sono sbagliate, o se ci sono giuste ma non le conosciamo, se le conosciamo ma non le vogliamo, se le vogliamo ma non ne siamo capaci….

In ogni caso capiamo che il soggetto in gioco è un NOI comprensivo, indifferenziato, che non si può rimandare il problema solo ai tecnici o ai burocrati, ma che si deve tentare comunque di leggere le radici di questa contraddizione in sentimenti diffusi nel background di tutta la comunità utente, nelle “proprietà culturali ” che collegano strutturalmente i cittadini alla città.

Mi sembra molto interessante tentare di affrontare il problema ab imis, a partire dal suo aspetto più generale e finalmente politico: quanto e come interessa ai cittadini la qualità della città (qui ovviamente si tratta della parte “rappresentativa” o “significante” dell’architettura urbana e pertanto quanto e come sono politicamente legittimate le regole per costruirla (o valorizzarla).

Do subito la mia interpretazione della situazione rispetto all’interrogativo principale: secondo me noi (tutti i cittadini) vogliamo le regole ma (noi tecnici) non ne siamo capaci.

Anche nella temperie di nausea per la sovrapproduzione di norme, nel nostro caso ci sono evidenti motivi per volere le regole:

* è evidente il precipitare di una crisi dell’identità locale, che è stata, almeno nell’area latino-mediterranea, elemento strutturale della cultura della città sulla quale ci siamo basati nell’ultimo millennio. Senza entrare nel merito delle ragioni di questa crisi, la possiamo porre come motore di una domanda sempre più pressante per una nuova rappresentatività della città, che non è più automaticamente adeguata allo status dei propri cittadini, per la quale non si investono più i valori aggiunti dei traffici e delle industrie, che non testimonia più le ambizioni dei suoi abitanti. Decaduto l’automatismo vitale, la domanda si rivolge alle istituzioni, si cerca assistenza per le identità anemiche, si richiedono piani di difesa dalla mediocrità e dalla opacità dell’immagine urbana come dal progredire di un sistema franoso o di erosione: diventa un problema di protezione civile….

* è evidente un’aporia storica del rapporto tra costruttori e abitanti, i quali non sono più parte di un unico universo culturale, sono diventati soggetti anonimi e incomunicanti, e ciò impedisce di risolvere in modo spontaneo e naturale il problema, come è stato da sempre affrontato e risolto “nella” cultura civile senza bisogno di ricorrere alla “terzità” di una norma esterna. Si è ormai grippato il meccanismo del servizio che i tecnici hanno egregiamente assolto nel secolo scorso, di dare una faccia riconoscibile e sostenibile alla città che ormai strutturalmente stava subendo la frattura tra costruttori e abitanti. Da qui lo spostarsi della dialettica tra immagine consolidata della città e sua evoluzione in una nuova forma di finzione politica, gli “eidola aedilis”, il nefasto crescere di importanza dei “partiti degli architetti”, che combattono tra loro, da una parte nel ruolo di funzionari tutori di un farraginoso e malfunzionante sistema di vincoli, dall’altra nel ruolo di provocatori di novità formali degli edifici per distinguere i vari committenti. In queste condizioni la domanda civile di disporre di una città riconoscibile, che rappresenti i suoi abitanti, cade nel vuoto, sostituita dal piccolo clamore di settore del dibattito sulla buona o cattiva architettura….

* è evidente il degrado nel disegno della città prodotto dal prevalere della dialettica tra interessi privati rispetto ad una convergenza su interessi pubblici: il bisogno di regole è stato recentemente alimentato quasi solo dalla necessità di ristabilire equilibri alterati dalla pressione privata.

In questa situazione si va perdendo il riferimento classico, secondo il quale le regole per la costruzione della città (poche e decisamente seguite da azioni) servivano alla città stessa per curare la propria immagine, mentre il resto veniva affidato ad un “sapere fare”, in evoluzione così lenta da apparire sempre come un sapere consolidato. È parso negli ultimi cinquant’anni che valori come l'”equità delle rendite tra proprietari”, l’ “omogeneità del trattamento fiscale e burocratico”, la “disponibilità alle trasformazioni di ogni lotto in ragione delle opportunità del mercato”, fossero più importanti di valori come la riconoscibilità dei differenti siti urbani, la qualità di immagine e di autorappresentazione degli spazi pubblici, l’organicità del sistema residenziale, dalla stanza più intima dell’abitazione al centro urbano.

Insomma ci siamo intasati di regole dedicate ai rapporti privatistici tanto da non poterne più, e sentiamo sempre più l’assenza di quelle pratiche elementari di regolazione della cosa pubblica come investimento e gestione quotidiana, che sono state alla base della cultura della città.

D’altra parte significa qualcosa il fatto che l’ente di gestione della città, il Comune, è ancora una delle poche istituzioni vitali e legittimate nell’opinione generale a stabilire delle regole, ma su ciò che è comune (le parole hanno un senso!)….

Seconda parte dell’affermazione: noi, in quanto tecnici, non siamo capaci di provare queste nuove (?) regole. Chi lavora in questo settore ben conosce il senso di inadeguatezza che si gusta sia quando ci si prova a scrivere in norma edilizia le condizioni per ottenere un esito urbanistico che si vorrebbe adatto alle strategie del Piano, sia quando si tenta di progettare secondo criteri di qualità zigzagando nella griglia di vincoli e di indicazioni che le norme impongono, sia quando si valuta un progetto alla luce delle norme.

Secondo me il disagio deriva dal sapere che non c’è un nemico preciso (salvo ragguardevoli eccezioni di mostri burocratici), ma che l’impotenza ci affonda in qualcosa di implicito nella nostra cultura, che ha rimosso e negato per almeno due o tre generazioni problemi non solo pratici ma soprattutto epistemologici di grande complessità, accumulando indirizzi disciplinari e di settore nella gestione “moderna” della città, antinomici a quelli che ora emergono come necessari.

Basta citare alcuni dei nodi più pervasivi del contesto culturale che ci lega e ci trattiene dallo sperimentare nuove forme di regolazione:

* noi muoviamo da una cultura tecnica di analisi e di progetto tutta legata alla “composizione”, al “montaggio” di parti, alla parametrazione elementare, a scambiare l’oggettualità dei riferimenti per oggettività della conoscenza. È chiaro che con queste basi ci si scopre inadeguati a fronte di un vero problema epistemologico: distinguere entro un campo poco discreto, nel tempo e nello spazio, come quello che deriva dai sentimenti dell’abitare, che si è abituati a percepire in modo olistico, che dà luogo a valutazioni assolute tipo “è bello”,” ci sto bene”, “mi sento a casa mia” (o, più spesso, il loro opposto).

Al contrario le tradizioni normative tecniche conseguono dall’assunto illuminista della intelligenza dei fenomeni attraverso l’anatomia delle loro parti, della semplificazione delle relazioni in termini funzionali e causali, della negazione delle derive e delle complessità che nascono nei processi realizzativi e di permanenza: le cose della città “sono” una volta per tutte e la norma interviene nel loro momento costitutivo astratto, determinando i singoli elementi che le costituiscono.

Non siamo stati capaci, sino ad ora, di spezzare il tabù, superare l’obbligatorio riferimento “oggettivo”, analitico, della norma, e ci riduciamo a quest’unica modalità regolativa anche quando ciò è palesemente controproducente: produciamo indicazioni per lo più parametriche sui singoli elementi, a fronte di un obbiettivo di regolazione complesso e indisponibile alla semplificazione come la qualità architettonica, o come la qualità del senso dell’abitare (ancora più difficile ma più interessante per l’ethos dell’azione regolatrice).

* la tradizione normativa che si fonda sulla prescrizione oggettuale si sposa con altri aspetti di cultura dominante, provocando altre più specifiche situazioni di barriera per un ragionamento sulla qualità dell’abitare:

– ci si abitua a non valutare mai lo spazio, ma solo gli elementi che lo confinano, e questa “deviazione” del centro di attenzione non viene messa in crisi neppure dalla produzione di qualità riconosciuta dei maestri dell’architettura moderna, che sempre più spesso tendono a produrre oggetti, volumi, e non spazi. Dunque, mentre da una parte il sentimento della qualità urbana è certamente suscitato dallo “stare in.. ” e non dal “guardare il….” e il giudizio di qualità dell’abitare muove dal complesso di segnali che leggiamo attraverso la percezione spaziale dell’ambiente, dall’altra parte abbiamo non solo norme esplicite, ma modelli, esempi autorevoli (e quindi regole implicite del super-io architettonico) che non si occupano dello spazio in cui si vive ma della “qualità estetica” degli oggetti costruiti. È chiaro che in questa situazione si divarica sin dai riferimenti primari la forbice tra “sentimento comune”, buon senso che coniuga aspetto della città con le attività che vi si svolgono, e “senso dell’architettura” dei tecnici e degli addetti ai lavori: si parlano lingue diverse ma soprattutto diversi sono i “testi ” su cui verte la discussione. Da ciò il rischio che anche con buona volontà esca dai tecnici una ennesima proposta di regolazione “interna” che vada a disciplinare, secondo un qualsiasi metodo induttivo rispetto a modelli, le qualità della costruzione degli edifici, senza riscontro con la domanda reale che invece orienta le proprie valutazioni sugli spazi complessi (e quasi mai progettati) nei quali ci si riconosce in quanto cittadini;

– i tecnici si abituano a non considerare la continuità dello spazio pubblico, che è invece il vero testo di riferimento del giudizio sulla qualità urbana del costruito, nelle connessioni provocate dagli spostamenti e dalla memoria di ciascuno. Al contrario si valuta ogni intervento come se fosse privato, chiuso nel suo bordo, confinato, anche quando riguarda edifici pubblici o, al limite, trasformazioni di aree stradali (ad esempio in molti interventi di arredo urbano). Questo atteggiamento, implicito nella radice analitica e oggettuale della regolazione illuminista, viene rinforzato e reso vincolante nella pratica dalla rigidità del modo di produzione dei progetti e degli interventi. Tutto concorre a confinare il progetto: la proprietà della committenza, la incomunicabilità degli uffici pubblici (ad es. “edilizia privata” e “lavori pubblici”, oppure “lavori pubblici-edilizia” e “lavori pubblici-infrastrutture”), la rigidità delle politiche di programmazione e di finanziamento pubblico, per cui solo con i recenti Programmi di recupero e di riqualificazione si individuano prime, timide, procedure per connettere gli interventi nello spazio pubblico. Da ciò il rischio di non avere il giusto riferimento alle basi di indagine, che hanno caratteristiche di rete e non di singolo episodio, di non riconoscere la continuità del testo che si vorrebbe valorizzare, di spezzare il senso della città (e tutte le sue qualità in termini di identità, rappresentatività, serendipity, benessere psicofisico) in singoli quadri, ritenendo ciascuno oleograficamente risolvibile secondo regole interne, come se la qualità delle singole frasi di un discorso rendesse conto del senso complessivo.

* infine, determinante direttrice metodologica consolidata, l’obbligatorio riconoscimento dell’omogeneità come valore in sé, che supporta come positive le pratiche dell’imitazione, della modularità, ma anche del modello e della tipologia e tutte le regole che ad esse inducono. Non si vuole qui tanto sviluppare una critica generale a quelle impostazioni metodologiche, quanto denunciarne il ruolo, implicito ma potentissimo, di antagonismo alla valorizzazione dei fattori differenziali, di tutte quelle componenti la città che ne costituiscono i segni riconosciuti da pochi o da tutti, nel cui complesso però si agita il demone della serendipity, nelle cui singolarità si agita il genius loci. Con una tradizione normativa e una cultura dell’intervento tendenzialmente omogeneizzante non solo ci si difende dalla baroccheria arbitraria, dalla mania di protagonismo, dalla potenza devastante dell’eclettismo in mano a grandi trasformatori, ma si perdono anche i difficili valori del progetto ad hoc, della necessità di identità anche nella città consolidata ma espropriata dai nuovi utilizzi: insomma si butta via anche il bambino per paura della sporcizia. Chi si può provare oggi a dare regole per valorizzare le singolarità dei siti, per aumentare la riconoscibilità delle situazioni consolidate, per organizzare i segni dell’identità di nuovi pezzi di città, quando ogni modalità espressiva della norma, ogni atteggiamento dell’istituzione, dallo zoning per densità edificatorie alla via brevis per non turbare le Soprintendenze ai beni culturali, è quella della omogeneizzazione, dell’adeguamento, dell’understanding progettuale rispetto al modello, alla preesistenza?

Il quadro, che ho cercato di delineare a tinte fosche, riguarda l’ambiente culturale in cui ci muoviamo, in cui da una parte si forma la domanda diffusa, e dall’altra si irrigidiscono vincoli di metodo e di tecnica che ci rendono impotenti di fronte ad una necessità evidente, come quella di valorizzare l’aspetto rappresentativo della città, la sua qualità estetica e architettonica.

C’è un altro quadro da precisare, quello del contesto fisico in cui questo tipo di regole (se riusciremo a enunciarle) andrà ad agire.

Anche per il contesto fisico, come per quello culturale, ci troviamo di fronte a processi di diversa inerzia e contingenza:

* da una parte non si può trascurare il fattore della durata nel tempo di ciò che viene prodotto: gli edifici si pongono nella città come una permanenza, non sono correggibili, sono contemporaneamente testo e contesto, poco dopo la loro costruzione vengono inglobati negli utilizzi come se fossero sempre esistiti e resistenti per sempre.

Questa straordinaria disparità tra temperie culturale del momento di produzione e permanenza nel tempo del prodotto (attraverso indeterminate altre situazioni culturali) fa dubitare della possibilità di condizionare con norme esiti di rappresentatività, di segno, di messaggio efficaci comunque, per la città dei prossimi secoli. Anche da ciò l’assenza di un particolare interesse pubblico a comunicare attraverso l’architettura valori incerti, sicuramente affidati ad un linguaggio frutto della situazione contingente. Per contro, da ciò lo stimolo tecnico-idealistico a cercare segni duraturi, sempre rappresentativi di valori positivi, anche in contesti culturali diversi ed oggi imprevedibili.

La permanenza fisica degli edifici ci spinge a cadere nell’illusione dei “valori permanenti” comunicati attraverso la loro forma, come se l’Architettura (quella vera, of course) fosse una sorta di esperanto che permette di mandare messaggi agli ignoti posteri.

* d’altra parte c’è una specifica fase del processo di produzione della città europea: la città c’è già; nei prossimi anni, salvo eventi catastrofici, verrà aggiustata e rifatta, ma solo in misura minore verrà ampliata. Ciò comporta un effetto importante sul nostro problema: le norme per la qualità urbana sono da dedicare ad interventi di completamento, di inserimento in contesti (anzi in testi) già trasformati. Anche l’urbanistica dei futuri piani regolatori sarà comunque un’urbanistica di completamento, sviluppando a livello urbano quel tipo di interventi che in edilizia ha dominato la produzione degli anni 70/80, riempiendo le zone B.

Il trend è significativo: in Italia in venti anni (dal 1985 al 2005) gli interventi edilizi sull’esistente passano dal 20% all’80% del totale degli interventi (in volume).

Dunque le regole devono essere regole per migliorare la qualità della città esistente, e, se devono resistere alla tentazione della ricerca di valori permanenti dell’architettura, devono comunque tener conto della durata dei prodotti su cui incidono.

Per poter fare una proposta si deve anche ipotizzare una traccia di contesto socioeconomico in cui tali regole andranno ad inserirsi, vista l’imminenza di una seconda generazione di piani urbanistici, indirizzati più alla qualificazione urbana che all’espansione.

Ci vuol poco coraggio a prevedere un futuro per gli interventi trasformativi urbani preso tra alcune tenaglie, in cui si polarizzano tensioni compresenti e antitetiche, poco governabili verso un solo tipo di obiettivi, ma piuttosto tali da far aprire il ventaglio dei valori di riferimento, in modo che si possa sfruttare la complessità delle forze e dei desideri per produrre proposte diverse e sostituibili a seconda delle opportunità e delle risorse:

– per le pressioni economiche: da una parte una stagnazione diffusa con riusi poco appariscenti e ridotti interventi di “manutenzione straordinaria” dello spazio pubblico della città, dall’altra potenti operazioni di ristrutturazione urbanistica radicale, legati alla trasformazione di impianti produttivi o di zone di margine, agevolate da complesse concertazioni pubblico-private che adeguano i piani caso per caso (in questa direzione la procedura per i PRU e i PRIU è probabilmente il primo esempio non contaminato a priori da Tangentopoli);

– per i desideri sociali: da una parte una residua domanda ancora inesausta di “particulare”, dalla home-sweet-home con giardino al micro mix residenziale-terziario-produttivo della “campagna urbana”, dall’altra la nostalgia della Città con segni forti, simboli, monumenti, la voglia di essere turisti a casa propria, di applaudire il Sindaco e il Gonfalone;

– per le richieste di strumentazione tecnica e procedurale: da una parte una deregulation reazionaria all’eccesso di burocrazia, che richiede poche semplicissime norme di riferimento nelle modalità di intervento, dall’altra una pratica di piani-progetto con diverse tendenze, dall’urbanistica disegnata con dettagli architettonici alla progettazione “virtuale” conseguente a nuovi regolamenti esigenziali.

Regole efficaci in questo quadro multiforme appaiono difficili da produrre in modo astratto, senza un riferimento anche molto diversificato alle reali situazioni specifiche che città per città, quartiere per quartiere si vanno configurando nella gamma dei bisogni sociali e delle fattibilità economiche, imponendo una elasticità delle concertazioni di cui le nuove norme dovranno tener conto.

Insomma le regole per la qualità urbana appaiono difficili da produrre non solo perché non ne siamo capaci, ma anche perché la situazione si prospetta, anche nel bene, molto variegata e proteiforme. In questo quadro la nostra abitudine a far corrispondere ad ogni status una regola ci impedisce di pensare un sistema di regolazione semplice, proponibile ad un’utenza inviperita dalla sovrabbondanza di norme inutili.

I progettisti

I progetti finiscono per essere alla ricerca di identità ombelicale dell’oggetto che facciamo, e non sappiamo più a quale sistema di segni, di sensi, appartenere. Sappiamo che lo spazio pubblico è importante, non sappiamo bene come renderlo più gradevole data la grande complessità della sua percezione. Sappiamo di non poterlo rendere gradevole solo con l’ordine e con le regole, ma troppo spesso orientiamo i nostri progetti verso un’identità narcisistica, senza considerare come elemento forte la partecipazione di quell’edificio al paesaggio urbano.

Manca così una caratterizzazione forte a cui riferirsi per il progetto innovativo: e questo spaesamento coinvolge tutti , non solo i progettisti, ma anche i fruitori, abitanti e turisti. Proviamo e vedere dove si coagulano i giovani, dove identificano i luoghi che rendono attraenti per tutti gli europei città come Barcellona, Bologna, Lione (tanto per citare casi qui ben conosciuti): quasi mai troveremo i luoghi progettati per essere rappresentativi, ma più spesso li troveremo mescolati a luoghi diversi, eletti al nuovo ruolo per caso, per contrasto, per motivi che spesso ci sfuggono, o che comunque sono sfuggiti ai progettisti.

Ecco perché ci pare importante prendere atto della mancanza di un soggetto forte, al quale fare riferimento e, lungi dall’averne nostalgia, indagare sulle ragioni per cui ci piacciono sempre di più i paesaggi urbani consolidati, quelli in cui si sono sedimentate identità che ormai non riconosciamo più, quelli che sono deformi (come nella cultura zen) per eventi imprevedibili, quelli in cui si possono verificare azioni impreviste (pensiamo alla fortuna del piazzale di fronte al Beaubourg, o alle infinite piazze di ritrovo italiane).

Perciò ricominciamo da zero, indagando sui motivi che ci fanno apprezzare maggiormente i paesaggi consolidati, quelli in cui già si sono sedimentate delle identità. Perché ci piacciono non i luoghi ordinati ma quelli che si sono completamente deformati, nello spazio fisico o nei comportamenti dei fruitori, i luoghi in cui si possono verificare situazioni impreviste? In questa prospettiva, di indagine alla ricerca dei motori di identità, il paesaggio urbano ci interessa perché c’è un gusto archeologico nel riconoscimento delle tracce di orientamento, che diventano, per tutti, stimoli a capire il passato.

Riassumendo, lo spazio pubblico è opportunamente il paesaggio urbano

– per recuperare le identità personali trasversali, impreviste,

– per offrire la città allo sguardo curioso del turista,

– per gusto archeologico del riconoscimento di ordini sedimentati tra di loro interferenti,

– per soddisfare il senso della serendipity anche negli spazi e non solo degli eventi.

Tutto ciò ha a che fare con il progetto, ma è molto difficile assumerne un metodo e ancor più insegnarlo: dovremmo andare a scuola in oriente.

In ogni caso la galassia dei pensieri che qui ho accennato porta ad alcune considerazioni pratiche che hanno effetto sul modo di progettare: le espongo per punti sommari.

In primo luogo un cambiamento della logica progettuale sicuramente fruttuoso deriva dal porsi nella giusta posizione rispetto al paesaggio che contribuiamo a modificare. Non vale tanto l’atteggiamento di progettare un testo dentro un contesto quanto invece progettare un luogo nella sua complessità: l’oggetto che progettiamo è e sarà comunque percepito come parte di un sistema di luoghi e quindi è, per definizione, un contributo rispetto al senso del paesaggio urbano che quel luogo già da prima del nostro intervento genera.

Invece di una visione “progetto-centrica”, in cui si immagina un fruitore che pone al centro dell’attenzione (e della prospettiva o del fotomontaggio) sempre il nostro progetto, dobbiamo avere presente la dinamica dei comportamenti che pensiamo di modificare: qual’è in quel luogo il modello di fruizione che andiamo a trasformare. Da ciò deriva che le nostre trasformazioni fisiche si inseriscono in un flusso di modalità di comportamento culturale molto lento a modificarsi e che, se vogliono contribuire a valorizzare il senso di paesaggio, devono operare per piccoli spostamenti coerenti e non traumatici.

Seguendo questo principio cardinale possiamo proporci di seguire tre tracce su cui si sta lavorando oggi:

– potenziare la riconoscibilità dei luoghi importanti, per il loro ruolo, ma oggi privi di appeal per il senso e la memoria. Siamo pieni di luoghi prevalentemente legati a un sistema infrastrutturale forte o ad una situazione funzionale consolidata e sedimentata, ma destrutturati dal punto di vista del paesaggio urbano che generano. In questi luoghi si transita molto: sono dei cardini del nostro modo di vivere la città ma sono cardini poveri di riconoscibilità. Molti studi sulle città americane si sforzano di riqualificare questi luoghi-nonluoghi, in cui il tema dell’identità è al centro dell’attenzione da trent’anni; ma spesso ogni ipotesi di qualificazione affonda in una povertà di risorse culturali dei luoghi stressi, completamente artificiali e astoricamente nati dal nulla, è come se ci si dovesse opporre ad un processo di desertificazione già in stadio avanzato. Da qui l’importanza di azioni lungimiranti, per evitare il formarsi di gap troppo forti di cultura dei luoghi, di curare sin da oggi la crescita di luoghi rappresentativi, anche se minimi, nei paesaggi urbani in via di consolidamento, la necessità di valorizzare qualche luogo delle periferie diffuse inglesi, dello sprawl urbano del nord-est italiano, dell’habitat pavillonaire francese;

– conservare, nel senso di fare emergere le tracce, appoggiare e diffondere il gusto di una percezione archeologica del paesaggio. Riuscire a ritrovare in ogni luogo delle tracce di trasformazioni e di progetti precedenti e metterle in evidenza nelle loro sedimentazioni e sovrapposizioni. Dare loro forza in tanto quanto possono partecipare al paesaggio urbano attuale, anche se di fatto non hanno più forza di testimoniare significativamente di un ordine precedente. Anche le tracce di antichi progetti forti sono spesso ormai rese labili dalla sedimentazione, ma è proprio la sedimentazione complessa quella che permette di interpretare e di rinforzare le identità locali, molto più degli ordini originari prestabiliti. In questo senso ogni prospettiva di restaurazione di un ordine prestabilito spesso è una violenza, mentre al contrario valorizzare le tracce nella loro potenzialità di suggerimenti, di proposte è spesso un contributo a capire, e a qualificare l’identità locale in modo allusivo e seducente;

– innovare, azione fondamentale dove la banalizzazione regna, dove il senso dei luoghi non è stato preso in considerazione da chi ha costruito, dove si verifica effettivamente una domanda di identità. Nelle nostre periferie, fatte di antichi centri sbudellati, a partire da poche tracce di riferimento, è necessario che, accanto a progetti di recupero del sistema dei segni antichi, si faccia avanti una nuova costruzione di sistemi di spazi pubblici. Si tratta di costituire una continuità del paesaggio urbano di nuova formazione, che dia in chiave positiva e di appropriazione il senso del più grande evento trasformativo del secolo, che è l’urbanizzazione diffusa. Probabilmente nelle periferie il nuovo senso dello spazio pubblico non è appoggiato ad una continuità percettiva quanto ad una reticolarità, discontinua sul territorio. Questa continuità da interpretare non sul piano fisico ma su quello culturale e dei comportamenti rappresenta una sfida per il nostro “storico” senso del paesaggio, ma proprio qui sta la sfida dell’innovazione a cui il progetto è chiamato, ed è opportuno accettare i termini del problema senza fingere soluzioni che non trovano più riscontro nei comportamenti (e quindi nelle capacità di senso) della gente.

Caratteri del paesaggio urbano

Il paesaggio è un fattore di senso

Il paesaggio è il frutto di un’interazione: quella tra il fruitore e l’esterno

Paesaggio naturale

Paesaggio culturale

Paesaggio urbano

Due attori

Identità dell’insider

Curiosità dell’outsider

Due metodi

Analisi dello spazio e dei segni urbani

Sintesi olistica del paesaggio e del luogo

Paesaggio e identità locale

Reti e identità urbana

La fruizione e la serendipity

Lo spazio pubblico moderno è una rete e non è relegabile a singoli luoghi

Lo spazio pubblico moderno non è producibile o gestibile esteticamente senza l’apporto di azioni private

Problemi urbani del nostro tempo

Crisi dell’identità locale

Aporia del rapporto tra costruttori e abitanti

Prevalere della dialettica tra interessi e dell’equità sulla qualità

Come distinguere in un continuum senza negarlo

Come considerare la continuità dello spazio pubblico

Non riconoscere l’omogeneità come valore in sè

Regole e progetti

Il problema della gestione attraverso le regole

Il problema delle trasformazioni attraverso progetti

Non si progetta il paesaggio

Spazio pubblico progettato e non progettato

Contribuire a formare lo spazio pubblico perché il paesaggio urbano permetta di

– recuperare le identità personali trasversali, impreviste,

– offrire la città allo sguardo curioso del turista,

– potenziare il gusto del riconoscimento di ordini sedimentati e interferenti,

– soddisfare il senso della serendipity anche negli spazi e non solo degli eventi.

– potenziare la riconoscibilità dei luoghi importanti, per il loro ruolo,

ma privi di appeal per il senso e la memoria

– conservare, nel senso di fare emergere le tracce,

appoggiare e diffondere il gusto di una percezione archeologica del paesaggio

– innovare, dove la banalizzazione regna,

dove il senso dei luoghi non è stato preso in considerazione da chi ha costruito,

dove si verifica una domanda di identità